par racism-search | Août 4, 2025 | Discrimination, Général, Intersectionalité, Racisme

L’homonationalisme : Quand les droits LGBTQIA+ participent à l’agenda nationaliste

L’homonationalisme est une notion qui a été formulée pour la première fois par la chercheuse Jasbir Puar dans son ouvrage “Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times”. Par ce terme, l’autrice dénonce

“l’utilisation de l’“acceptation” et de la “tolérance” à l’égard des gays et des lesbiennes comme baromètre permettant d’évaluer la légitimité et la capacité de la souveraineté nationale.” [1]

En l’essence, le terme homonationalisme fait référence à l’inlcusion des droits LGBTQIA+ dans le discours nationaliste en excluant celleux percu·e·s comme “étranger·ère·x·s” [2]. Rédigé en 2007, ce texte se situe dans le contexte post-11 septembre 2001 et de la « guerre contre le terrorisme » proclamée par l’administration Bush, contribuant ainsi à cristalliser le discours du « NOUS » contre les « EUX » [3].

En effet, après les tragiques évènements du 11 septembre, nous avons pu voir prolifiérer une haine contre l’islam et les personnes mulsumanes ainsi qu’une intensification de l’instrumentalisation des corps queer pour renforcer des discours racistes [4]. L’homonationalisme critique précisément les discours libéraux qui présentent les droits LGBT comme un signe de progrès, tout en continuant à accorder ces droits à certains groupes seulement, et en en excluant d’autres [4].

Un concept états-uniens qui dépasse les frontières

Ce constat dépasse les Etats-Unis puisqu’en Europe et plus précisément en Belgique, nous observons également comment les droits des personnes LGBTQIA+* sont parfois instrumentalisés pour servir des discours islamophobes ou racistes. Sous couvert de défendre l’égalité, certaines politiques et prises de position excluent, stigmatisent ou visent directement les personnes racisées, notamment les personnes musulmanes.

source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken

source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken

Dans un échange douteux datant du 2 mai 2007, Theo Francken analyse pourquoi les homosexuels sont traités de manière plus agressive à Bruxelles. « Cela n’a rien à voir avec nous mais avec le nombre élevé d’islamistes et de petits cons marocains. » Et de terminer en ironisant: « Tous les musulmans en dehors de Bruxelles? Ce serait amusant 😉« .

Ces critiques avaient déjà émergé lors de l’adoption du Plan interfédéral contre les discriminations et les violences à l’égard des personnes LGBTI 2018-2019. Plusieurs acteurs et actrices du monde associatif et académique avaient alors dénoncé une focalisation disproportionnée sur les communautés musulmanes, présentées comme principales responsables de l’homophobie [5]. Iels dénoncent le caractère réducteur de cette approche, qui invisibilise des réalités bien plus complexes. Par exemple, la première personne reconnue par la justice belge comme victime d’un crime homophobe, Ihsane Jarfi, était à la fois racisé et musulman [5]. À l’inverse, trois des quatre auteurs de son meurtre étaient blancs et non-musulmans [5]. Ce cas rappelle que l’homophobie n’est pas propre à une seule communauté, contrairement à certains discours qui cherchent à l’ethniciser ou à la « culturaliser ». D’autant plus que le père d’Ihsane, professeur de religion islamique, a ensuite fondé une organisation engagée activement contre l’homophobie [6].

La N-VA a notamment été critiquée par Alexander Dhoest pour son instrumentalisation de la défense des droits LGBTQIA+, mobilisée principalement comme levier politique contre l’Islam et les personnes d’origine étrangère [3]. Ils reprennent ainsi les logiques de l’homonationalisme, en construisant un « nous » LGBT-friendly, perçu comme appartenant au groupe national légitime, en opposition à un « eux » musulman et supposément homophobe [3].

Enfin,lors de la dernière campagne électorale, certains partis ont opposé leur soutien au peuple palestinien à la défense des droits LGBTQIA+, en arguant que ces droits ne seraient pas respectés en Palestine, contrairement à Israël.

Cette rhétorique s’inscrit dans une logique plus large de Pinkwashing**, notamment observée dans la politique israélienne, qui met en avant son prétendu respect des droits LGBTQIA+ comme outil de légitimation de son occupation des territoires palestiniens[7]. Comme le souligne plusieurs travaux critiques, cette stratégie permet à Israël de se présenter comme la seule démocratie « progressiste » du Moyen-Orient, face à des populations palestiniennes décrites comme rétrogrades ou barbares, renforçant ainsi un discours colonial et islamophobe, et invisibilisant les militant·es queer*** palestinien·nes [7]

* Cet acronyme désigné les personnes Lesbiennes, Gay, Bi, Transgenres, Queer (désigne également parfois les personnes en Questionnement), Intersexes, Asexuelles/Aromantiques.

*Le pinkwashing désigne le fait pour un gouvernement, une entreprise ou une organisation de mettre en avant un soutien apparent aux droits LGBTQ+ pour améliorer son image ou détourner l’attention d’autres actions controversées.

**Le mot « queer » veut dire “bizarre”. Originairement une insulte, le terme a été réapproprié et désigne aujourd’hui une identité ou une façon de se situer en dehors des normes traditionnelles liées au genre et à la sexualité.

Le fémonationalisme : La manipulation des droits des femmes

Le terme fémonationalisme, forgé par Sara Farris, s’inspire en partie de la notion d’homonationalisme. Il désigne :

« la mobilisation contemporaine des idées féministes par les partis nationalistes et les gouvernements néolibéraux sous la bannière de la guerre contre le patriarcat supposé de l’Islam en particulier, et des migrants du Tiers monde en général. » [8].

Cette logique n’est pas nouvelle : dans les années 1970 déjà, il ne s’agissait pas de « sauver » les femmes musulmanes, mais les femmes de l’Est, perçues comme opprimées par des hommes violents et barbares [8].Dans cette perspective, la femme blanche occidentale reste la norme émancipée, tandis que la femme racisée, perçue comme extérieure à cette norme, est réduite au rôle de victime passive de son patriarcat [9].

Comme le résume si bien Gayatri Spivak :

“white men saving brown women from brown men.”

(Can the Subaltern Speak?)

Cette rhétorique s’inscrit dans une longue histoire de discours colonialistes et impérialistes, qui s’appuyait déjà sur des arguments similaires et qui est parfois portée par des migrant·es elleux-même, renforçant l’image du “Bon migrant” contraire au “ mauvais migrant” [9].

Termes différents mais même schéma et objectif

Que l’on parle d’homonationalisme ou de fémonationalisme, on assiste à une récupération et une instrumentalisation de luttes légitimes (contre le sexisme ou pour les droits LGBTQIA+) au service d’agendas souvent islamophobes. Ces dynamiques ont des conséquences concrètes. En valorisant une queerness exclusivement blanche, laïque et non-musulmane, ces discours invisibilisent les identités à l’intersection – celles qui ne rentrent pas dans ce cadre normatif, et qui subissent ainsi une double marginalisation.

Enfin,ce type de discours, souvent mobilisé pour « sauver » les personnes perçues comme arabes et queer, s’inscrit dans une logique orientalisante (au sens d’Edward Said) qui impose une vision occidentale normative des droits LGBTQIA+ et promeut un discours qui prétend défendre les personnes queer arabes de leurs pays traditionalistes [10].

Conséquences concrètes sur les personnes concernées

Les discours homonationalistes et fémonationalistes ne sont pas de simples effets de langage : ils produisent, maintiennent et justifient des rapports de pouvoir qui affectent très concrètement la vie des personnes queer racisées.

Ces logiques articulent le racisme, la queerphobie, l’islamophobie, le classisme, et parfois même la misogynie, dans un enchevêtrement de violences structurelles, souvent déguisées en “protection”. Loin de garantir sécurité ou inclusion, elles placent les personnes concernées dans une double impasse : ni pleinement reconnues dans les espaces queers majoritaires, ni protégées dans les institutions dominantes, elles deviennent à la fois survisibles et exclues, assignées et effacées.

- Surveillance accrue, fausse promesse de protection

Quand des partis d’extrême droite prétendent défendre les “droits des femmes” ou des “personnes LGBTQIA+” pour justifier des politiques racistes ou islamophobes, iels ne protègent pas les personnes queer racisées : iels les utilisent comme prétexte à la répression d’autres groupes ciblés. Cela installe un climat dans lequel la personne queer racisée est l’objet d’un soupçon permanent : soupçonnée d’être “traîtresse” si elle refuse de se faire l’alliée du nationalisme queer-blanc, et soupçonnée d’être “problématique” dans les milieux militants si elle exprime des critiques sur le racisme interne. Cette position instable produit une fatigue politique constante, une hypervigilance émotionnelle et une impossibilité à se situer en sécurité dans les espaces.

Comme le dit M. (extrait du mémoire de S. Sarac) : « Mon identité n’est pas plus protégée demain quand on aura quelqu’un de gay à la tête du Vlaams Belang. »

Autrement dit, la récupération d’une identité ne crée aucun filet de sécurité, tant que les structures de pouvoir restent inchangées. Elle ne fait que valider un récit où certaines formes d’identité queer (blanche, “out”, assimilable, apolitique) sont valorisées, et d’autres invisibilisées, voire criminalisées. [11].

- Espaces LGBTQIA+ majoritaires : entre exclusion feutrée, instrumentalisation politique et insécurité pour les personnes queer racisées

Les personnes queer racisées se heurtent à des espaces LGBTQIA+ où l’inclusion est souvent conditionnelle, superficielle ou performative. Ces milieux, qu’ils soient institutionnels, militants ou festifs, restent largement façonnés par des normes blanches, bourgeoises, laïques, cisnormatives et occidentales. Cela produit une violence insidieuse : celle de devoir sans cesse négocier sa place, de jouer un rôle, ou de disparaître pour ne pas déranger.

Comme le dit Farzana :

“C’est un cercle très blanc. […] En fait les, les la manière de penser l’identité LGBT mainstream est très fort sur le coming out, le fait de couper ta famille. […] En mode « si tu prends tous ces step là bah tu seras comme nous », on sera jamais comme eux..”.”

Dans ces espaces, l’exclusion prend des formes feutrées mais constantes : blagues racistes ou orientalistes, méconnaissance des codes culturels non-blancs, méfiance envers les vécus religieux, silenciation des formes d’expression politiques non calibrées. Cette violence symbolique s’ajoute à des conditions d’accès concrètement inégalitaires : lieux géographiquement ou économiquement inaccessibles, événements sans traduction ni médiation culturelle, absence de représentation réelle dans les décisions.

Mais ce rejet ne s’accompagne pas d’indifférence : au contraire, les personnes queer racisées sont souvent hypervisibilisées de manière utilitaire. Leur présence est attendue pour “diversifier” une affiche, “donner un témoignage fort”, “apporter un regard intersectionnel”. Cette tokenisation produit une inclusion sous contrôle : elles sont conviées, mais rarement écoutées ; valorisées, mais pas protégées ; montrées, mais peu considérées comme actrices politiques.

On attend d’elles qu’elles incarnent la “diversité inclusive”, mais pas qu’elles déstabilisent la structure.

Dans ces conditions, les espaces censés être refuges peuvent devenir des lieux de danger symbolique et politique. La promesse d’un “safe space” se retourne contre les plus marginalisé·es, qui y vivent de l’épuisement, du gaslighting militant, ou un isolement profond. Beaucoup choisissent alors de se replier, ou de construire leurs propres espaces, souvent précaires, invisibilisés, ou privés de ressources. [12]

3. Colonisation des espaces queers par l’extrême droite

Depuis les années 2000, on observe une dynamique où des institutions étatiques ou des acteurs nationalistes s’approprient les luttes LGBTQIA+ pour en faire un outil de domination. Il ne s’agit plus simplement de récupérer des symboles queer : ces discours sont détournés pour renforcer des frontières raciales, migratoires et culturelles, excluant les personnes queer racisées tout en renforçant l’autorité des États ou des partis réactionnaires. C’est ce que l’on peut nommer une colonisation idéologique des espaces queers, un processus où les luttes LGBTQIA+ sont vidées de leur substance politique pour être instrumentalisées au service d’un projet autoritaire et raciste.

Un exemple emblématique est celui des Pays-Bas. Dès 2006, le gouvernement a introduit une vidéo imposée à toute personne migrante, censée refléter les « valeurs néerlandaises » : on y voyait des couples gays s’embrasser et des femmes seins nus sortant de l’eau. Ce dispositif visait spécifiquement les personnes musulmanes, à qui il était implicitement demandé de renoncer à leur projet migratoire si ces images les heurtaient. Plus tard, une politique d’« homo-émancipation » fut lancée, mais elle ciblait prioritairement les communautés marocaines et turques comme supposées « problématiques », tout en ignorant les luttes queer déjà existantes dans ces communautés. L’homophobie n’y était pas combattue en tant que phénomène structurel, mais utilisée comme prétexte pour marginaliser des groupes racisés et renforcer une identité nationale exclusive. Cette logique transforme les droits LGBTQIA+ en outil de hiérarchisation raciale qui associe modernité et droits des personnnes queer d’un côté, islam et homophobie de l’autre, tout en ignorant les luttes queer déjà existantes dans ces communautés.[13]

Ce type de stratégie est désormais déployé ailleurs en Europe. En France comme en Belgique, des groupes comme Éros ou Némésis, aux discours masculinistes, transphobes et identitaires, tentent de s’imposer dans les marches des fiertés. Présents à Paris et Bruxelles, ils se réclament de la “défense des vrais gays blancs” et accusent les musulmans d’importer l’homophobie; fracturant ainsi les communautés LGBTQIA+ entre “bons sujets” (blancs, intégrés, nationalistes) et “mauvais sujets” (racisé·es, musulman·es, trans, critiques du système).[14] Pride Paris 2025, collectif Eros

On peut également citer le cas d’Alice Weidel, cheffe de file du parti néonationaliste AfD en Allemagne [15] , incarne à lui seul ce brouillage idéologique. Lesbienne, vivant en Suisse avec une compagne d’origine sri-lankaise et mère de deux enfants issus de l’adoption internationale, elle est pourtant l’une des voix les plus dures contre l’immigration, les personnes musulmanes et les droits des minorités. Son profil “inattendu” est utilisé pour déminer les accusations de racisme et d’homophobie adressées à son parti. Elle incarne une figure de “minoritaire intégrée”, mobilisée pour légitimer un projet d’exclusion massive, appelant ouvertement à des politiques de remigration et flirtant avec le révisionnisme historique.

Ces offensives montrent que les espaces queers ne sont pas automatiquement progressistes. Sans vigilance politique, ils peuvent devenir le terrain de jeu de récits réactionnaires, qui exploitent les blessures communautaires (racisme intra-LGBTQIA+, transphobie, classisme) pour affaiblir les solidarités. Résister à cette colonisation implique de repolitiser nos espaces et de défendre des fiertés radicales, inclusives, antiracistes et antifascistes.

SOURCES

[1] Jasbir K. Puar, “ Homonationalism As Assemblage:Viral Travels, Affective Sexualities”, JGLR, Vol 4 (2), 2 novembre 2013, p.24.

[2] Alexander Dhoest, “LGBTs In, Muslims Out: Homonationalist Discourses and Counterdiscourses in the Flemish Press”, international journal of communication, n° 14, 2020, p.157.

[3] ibid, pp.158-160.

[4] Jasbir K. Puar, op.cit, p.25-27.

[5] X, “ un plan fédéral LGBTQI : pour qui et pour quoi?”,disponible sur https://www.rtbf.be/article/un-plan-d-action-interfederal-lgbti-pour-qui-et-pour-quoi-9921631, publié le 19 mai 2018.

[6] Sera Sarac, Les personnes racisées présentées comme des personnes queerphobes, une (dé)racialisation de la queerphobie : Comment expliquer la tendance en Belgique à attribuer la queerphobie aux personnes racisées ?, 2022, p.11 (mémoire de maîtrise,université libre de bruxelles).

[7] July Robert & Marie Charue, “Israël: le pinkwashing comme arme coloniale en Palestine”, disponible sur https://www.agirparlaculture.be/israel-le-pinkwashing-comme-arme-coloniale-en-palestine/, publié le 19 septembre 2024.

[8] Sarah Farris, “Les fondements politico-économiques du fémonationalisme”, disponible sur https://www.contretemps.eu/les-fondements-politico-economiques-du-femonationalisme/,publié le 17 juillet 2013.

[9] Ladan Rahbari, “ When gender turns right: racializing Islam and femonationalism in online political discourses in Belgium”, Contemporary Politics, 27 (1), 2020, pp.52-53.

[10] Sera Sarac, op.cit, p. 8.

[11] Idem, p. 139

[12] Idem, p. 52-55.

[13 ] Sandeep Bakshi, “Citoyenneté queer : Inclusion et contestation.”, Les frontières de la citoyenneté, Pélabay Janie, Tarragoni Federico, Boussahba-Bravard Myriam, Sénac Réjane. Presses Universitaires de Rennes, 2024, pp.85-94

[14] Solène Cordier, Un collectif d’extrême droite à la Marche des fiertés parisienne, Le Monde, 28 juin 2025, disponible sur https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/06/28/un-collectif-d-extreme-droite-a-la-marche-des-fiertes-parisienne_6616239_3224.html

[15] RTBF, Homosexuelle, avec une partenaire d’origine sri-lankaise, Alice Weidel, un profil atypique de l’extrême droite allemande, RTBF, 12 janv. 2025, disponible sur : https://www.rtbf.be/article/homosexuelle-avec-une-partenaire-d-origine-sri-lankaise-alice-weidel-un-profil-atypique-de-l-extreme-droite-allemande-11488235

![[L’intelligence Artificielle et ses Biais] Episode 2: Erreurs de Classification](https://racism-search.be/wp-content/uploads/2025/06/Analyse-LEs-Outils-du-politique-pdf.jpg)

par racism-search | Juin 16, 2025 | biais dans l'ia

L’apprentissage automatique et ses biais

Dans cet article, nous explorons les marges d’erreurs des algorithmes d’apprentissage automatique, et comment ces marges d’erreurs, inévitables, peuvent mener à la propagation de biais systémiques.

Si vous n’avez pas encore lu notre article d’introduction, jetez-y un coup d’oeil, nous utiliserons les mêmes analogies et le même vocabulaire.

Idée : Si vous n’avez pas encore lu notre article d’introduction, jetez-y un coup d’œil : nous y introduisons les analogies et le vocabulaire utilisés dans cette partie 2 de l’article.

Qu’est-ce qu’un algorithme? [1]

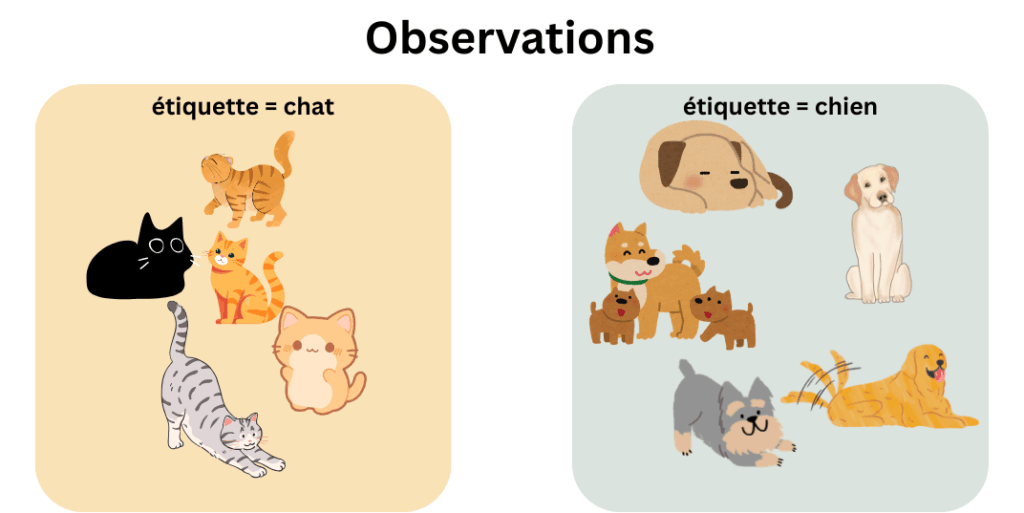

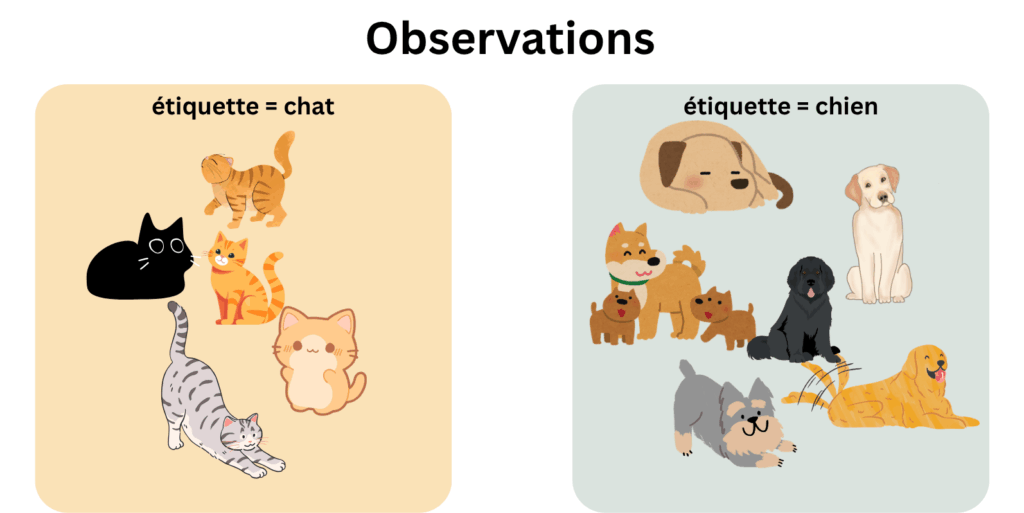

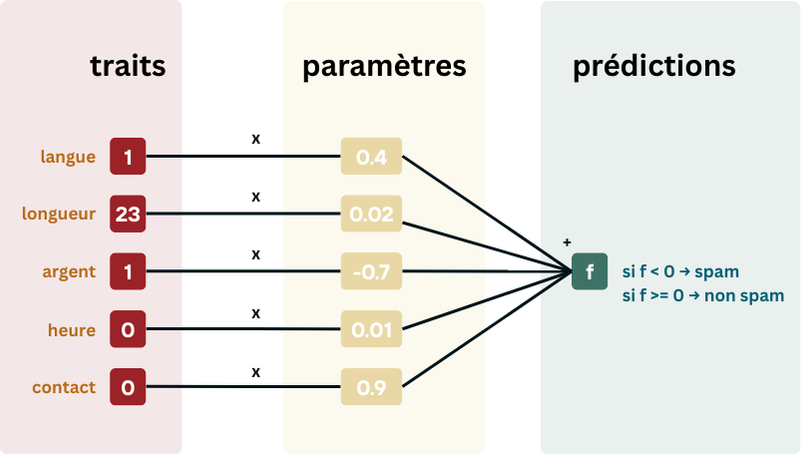

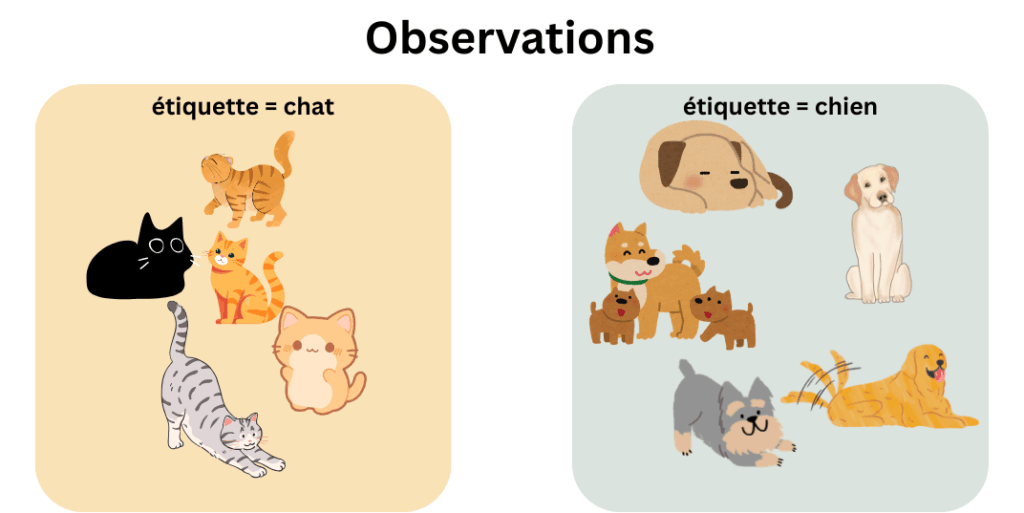

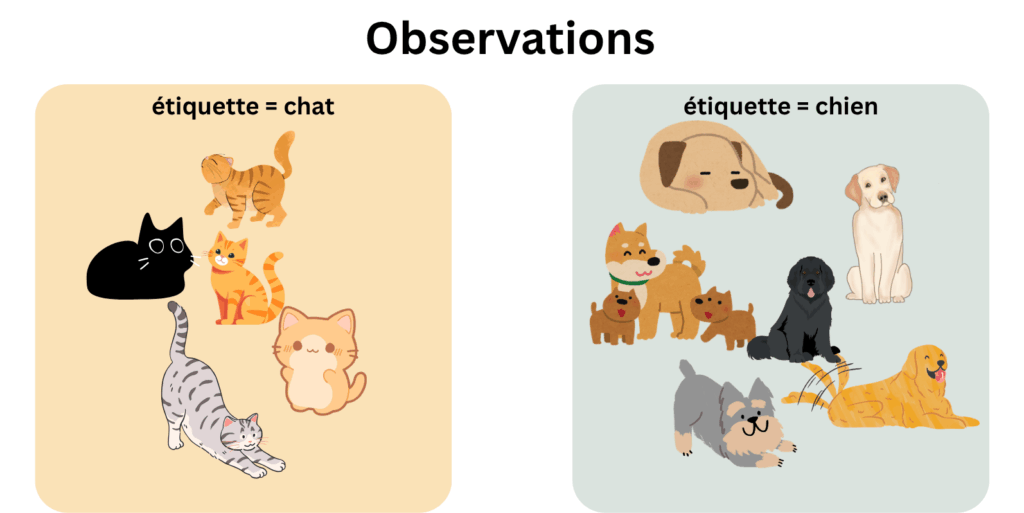

La perte est la “quantité” d’erreur que l’algorithme fait entre ses predictions et les étiquettes des observations. Seulement voilà, tout comme les humains, il est presqu’impossible pour un algorithme d’avoir une perte de 0. Et quand il en a une, de perte de 0, souvent, cela cache autre chose… Utilisons l’exemple que l’on vous a laissé à l’article précédent; un algorithme qui voudrait classer des chats et des chiens. Pendant l’entrainement, l’algorithme voit ces observations-ci:

Comment classifiera-t-il George d’après vous?

Mettons que l’algorithme ait une marge d’erreur de 0, et prenne la couleur de la fourrure en compte. S’il apprend la formule : “si la fourrure est noire, alors c’est un chat”, il classifiera toujours le chat noir correctement, et n’aura aucune erreur de classification pour les autres animaux qui se trouvent dans le set d’entrainement.

Par conséquent, il ya une forte probabilité qu’il fasse le raccourci “si la fourrure est noire alors c’est un chat”, et que George soit pris pour un chat ( probabilité proche de 1). Il aura donc surajusté pendant l’entrainement. C’est à dire qu’il n’aura pas tenu en compte le fait que des chiens noirs puissent exister, meme s’ils n’ont pas été représentés dans les observations. Il n’a pas prévu l’imprévisible! Mais le peut-il?

La généralisation

Le set de données [2]

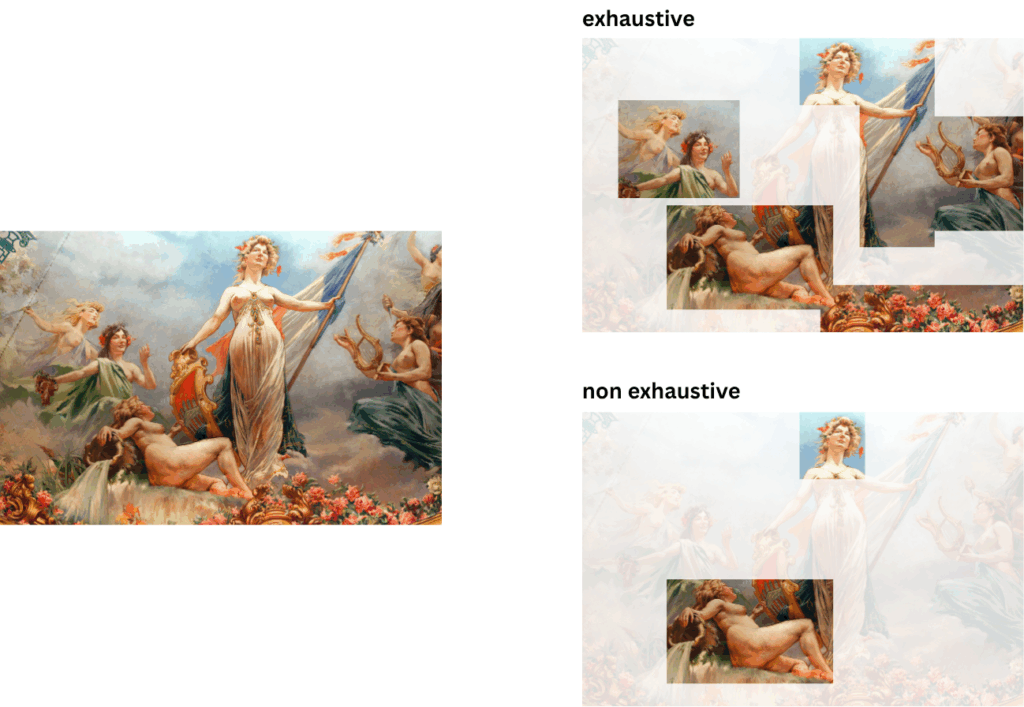

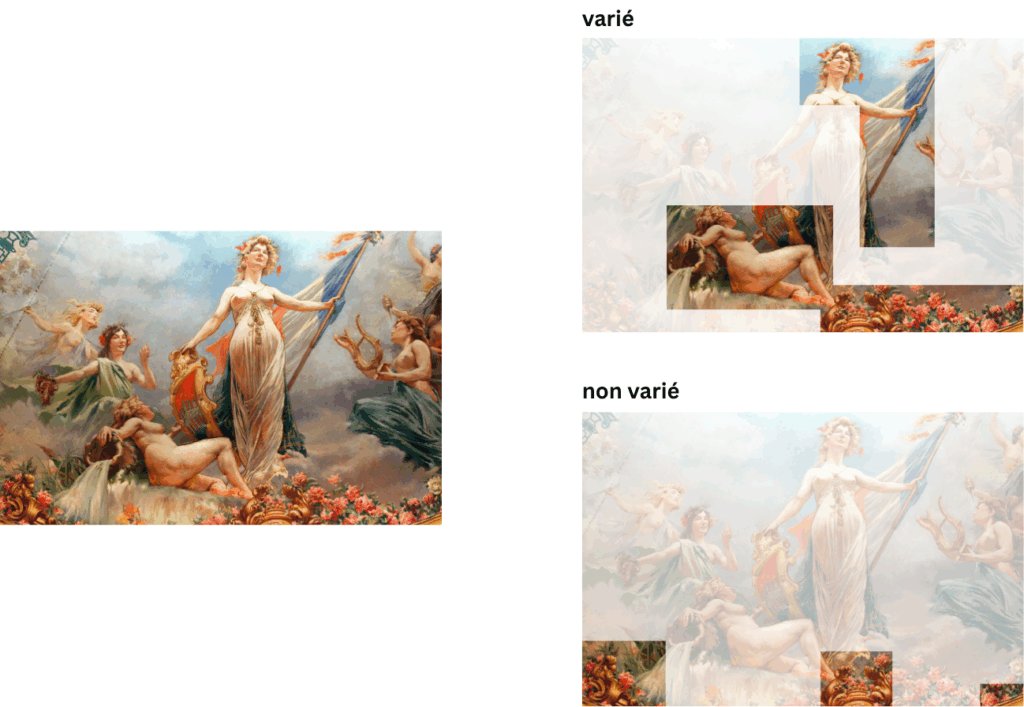

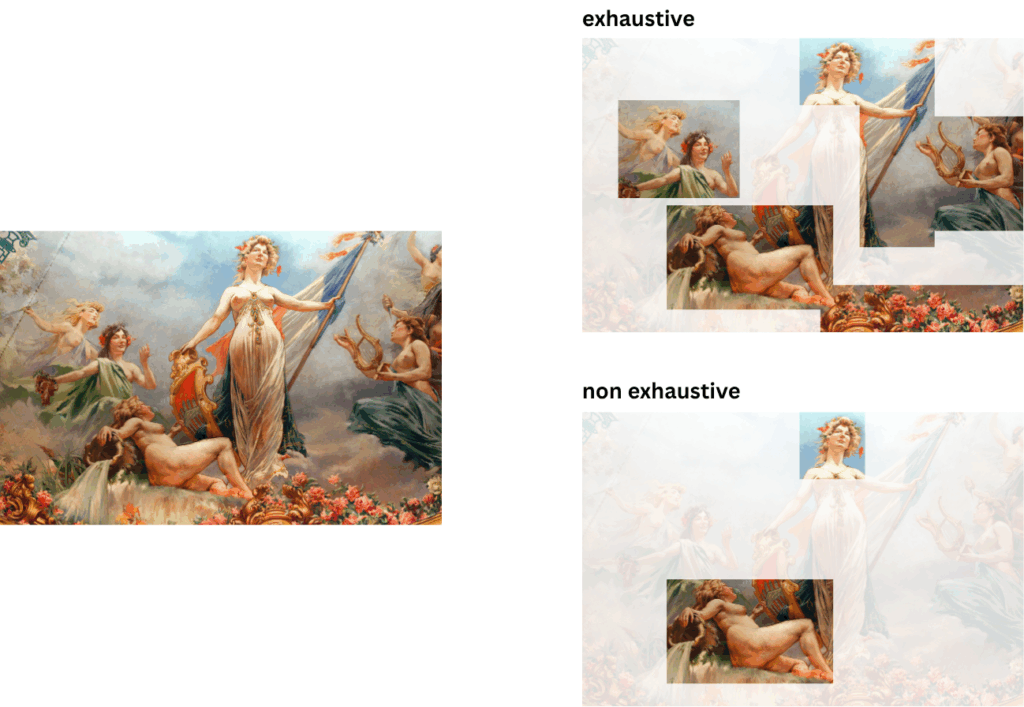

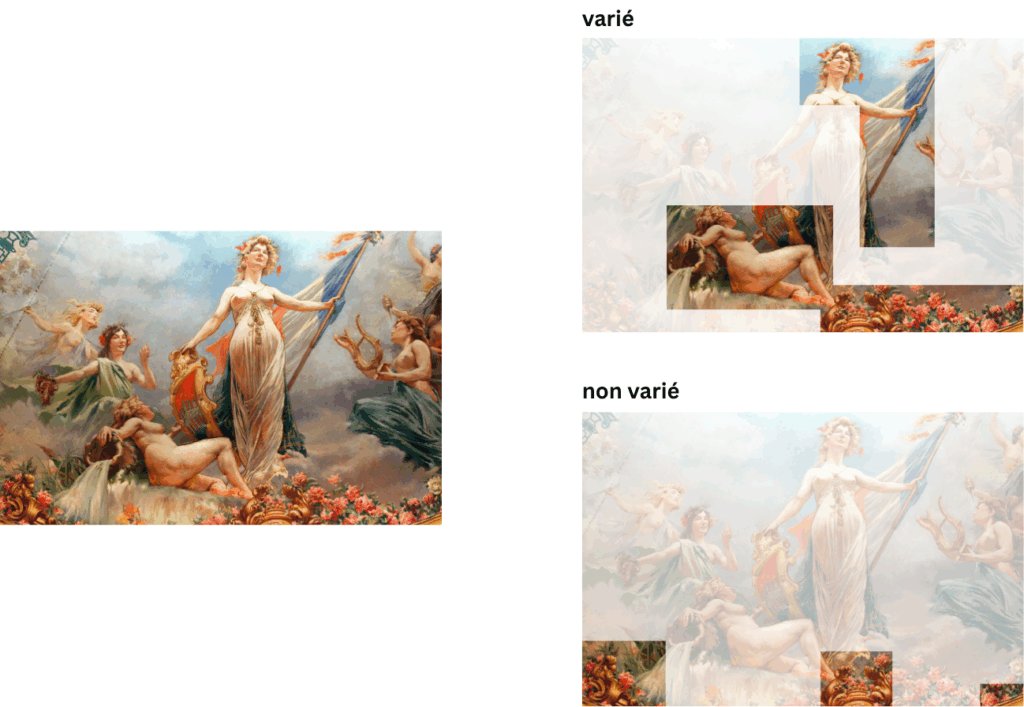

Idéalement, nous voudrions que le set d’observations que nous donnons à l’algorithme soit le plus complet possible. C’est à dire, qu’il soit un maximum exhaustif, et différent [2]. Pour illustrer nos propos, prenons une peinture:

![]()

Pour comprendre le sujet de notre peinture, nous voudrions que les “morceaux” de l’oeuvre que l’on arrive à voir à travers la foule dans le musée (observations) soient exhaustif, c’est à dire qu’il représente un maximum de détails pour que nous puissions comprendre et compléter le reste de l’oeuvre nous meme, dans notre imaginaire.

Cependant, avoir un échantillon exhaustif est assez compliqué. C’est pour ça qu’il est aussi important d’avoir des observations variées, pour récolter un maximum d’information sur le sujet de la peinture. Un manque de variété pourrait, par exemple, nous faire croire que ce tableau est en fait un jardin de rose, ou ne se constitue que de fleurs et de blasons flottants.

En bref, lorsque notre échantillon est à la fois exhaustif et varié, tout comme nous avec nos peintures, l’algorithme aura donc plus de facilité à anticiper et comprendre ce qui se passe en dehors des échantillons observés pendant l’entrainement! Si l’on ajoute donc un chien noir dans nos observations de base, l’algorithme ne se basera pas que sur la couleur pour se faire une opinion, et aura une plus petite erreur.

Les Traits [3]

Une manière plus simple d’endiguer le problème aurait été de ne pas utiliser la couleur de la fourrure comme trait. Dès lors, l’algorithme aurait été obligé de prendre d’autres traits tel que la taille, la forme des pattes, le poids, etc. de l’animal. Cela aurait pu cependant entrainer d’autres soucis, si il n’y a que des grands chats et des petits chiens, ou des chats obèses et des chiens malnouris.

L’intuition derrière le choix des traits est que peu importe les observations que je reçois, je dois construire des traits qui me permettront de capturer les différences essentielles entre les deux groupes que j’essaye de classifier.

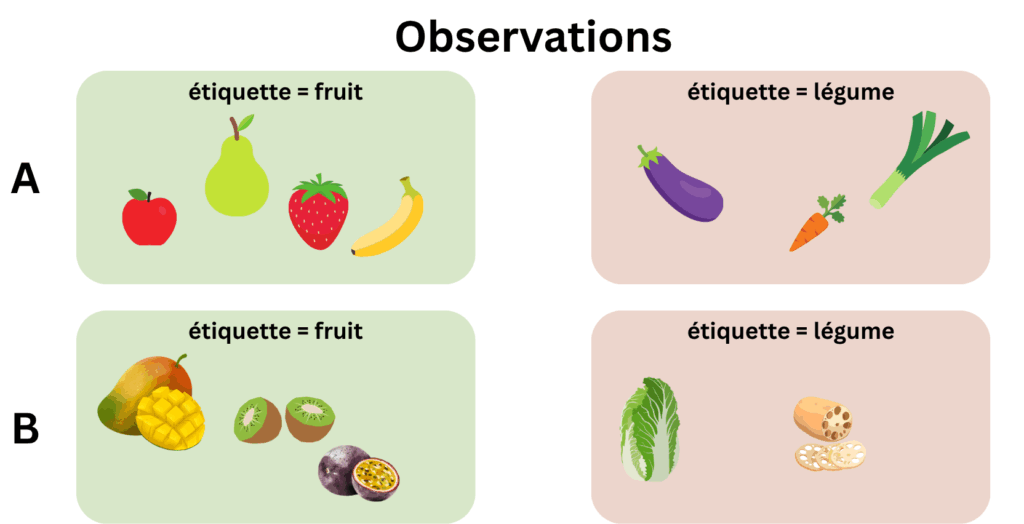

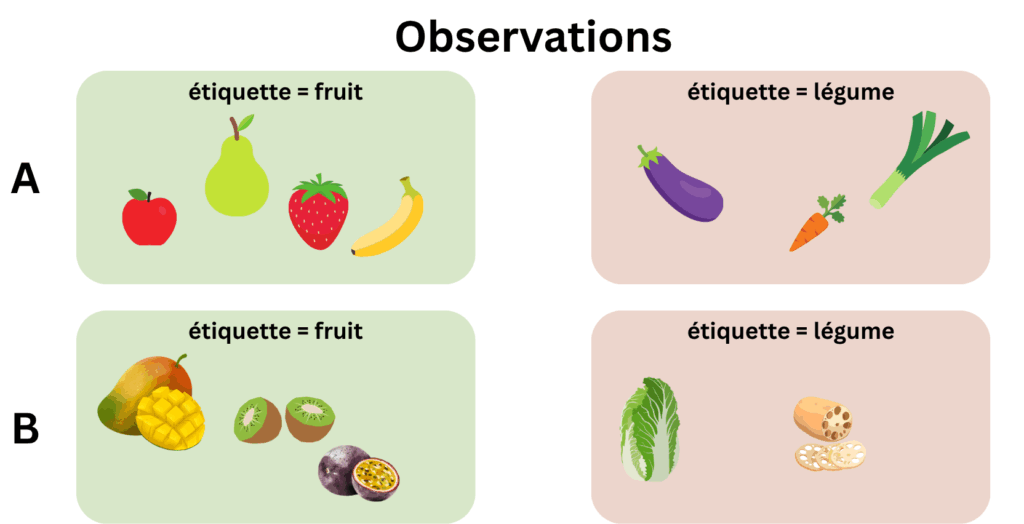

Dans l’exemple ci-dessous, mon algorithme généralise bien grace aux traits que j’ai choisi si, peu importe le pays dans lequel j’entraine mon algorithme, il est capable de reconnaitre les fruits et légumes du monde entier!

L’entrainement [4]

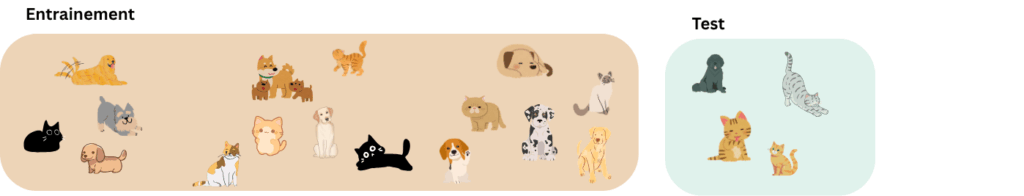

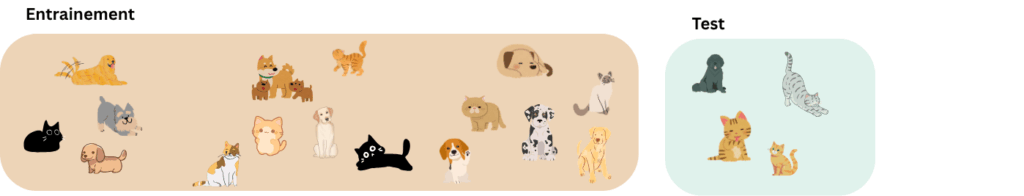

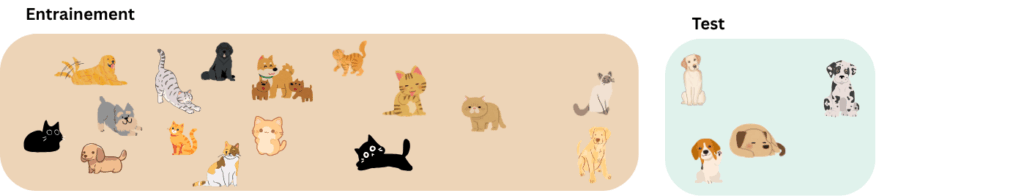

Un autre méchanisme pour s’assurer que l’algorithme ne sera pas surajusté et pourra bien généraliser, est de partitionner aléatoirement notre set d’entrainement en plusieurs parties.

Je m’explique. Imaginons nous avons toutes ces observations à notre disposition, pour entrainer l’algorithme. Si nous les utilisons toutes pour l’entrainement, nous ne pourrons pas savoir si notre algorithme marche bien pour classifier des animaux qu’il n’a pas encore vus. Alors que dans la réalité, les algorithmes que nous utilisons n’ont (parfois) pas été entrainés sur nos données en particulier, mais sur plein de données, qui, on l’espère, sont représentatives de la population.

On pourrait alors se dire que on pourrait garder une petite partie du set de données pour tester si l’algorithme généralise bien ou pas. Par exemple, dans l’exemple du dessous, on pourra se rendre compte qu’on a pas assez d’échantillons d’animaux noirs, ce qui pose un problème pour l’algorithme.

Mais si on choisit notre partition différemment, notre algorithme apprendra peut etre mieux..

Comment faire? En apprentissage automatique, il est courant d’utiliser la “cross validation”. C’est à dire d’utiliser différentes partitions. Une partition, c’est une manière de diviser un ensemble. Par exemple, dans mon ensemble (a, b, c, d, e), une partition possible est de faire (a, b, c) et (d, e) Une autre partition serait (a, d, e) et (b, c).

Pour chaque partition, on entrainera un algorithme sur la partie “entrainement” de la partition, et on calculera la perte sur la partie “test” de la partition.

Si la valeur des pertes sont différentes d’une partition à l’autre, alors on pourra dire que l’algorithme n’est pas très stable, et est très sensible au changement, et donc ne généralise pas forcément très bien. Il faudra donc bien faire attention à la manière de construire les partitions, ou récolter plus d’observations.

Si la valeur des pertes est stable, alors on peut dire que l’algorithme généralise bien.

Cas d’études [5, 6, 7]

Maintenant que vous en savez un peu plus sur les failles d’algorithmes d’apprentissage automatique, vous avez tous les outils pour analyser et comprendre comment certains algorithmes peuvent avoir un impact négatif sur les populations historiquement discriminées.

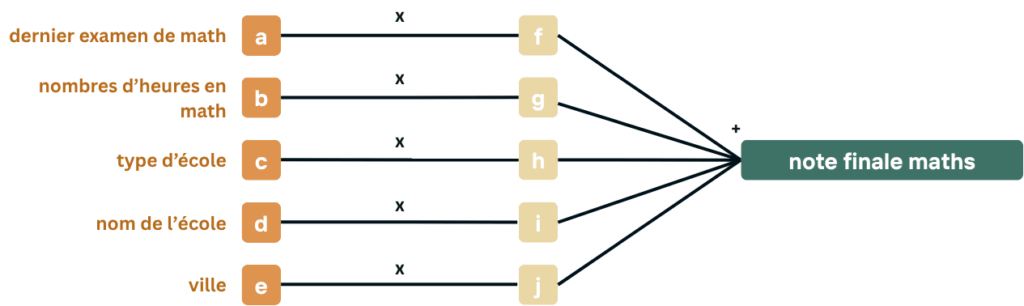

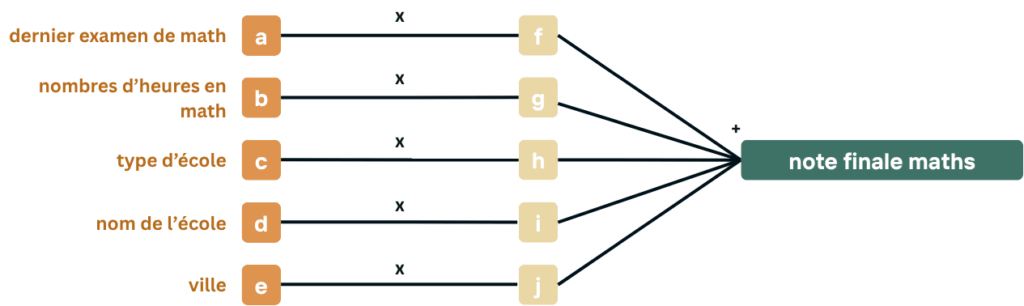

Prenons un algorithme fictif, qui prend, pour chaque élève, les traits suivants:

- les note au dernier examen de math

- le nombres d’heures de math par semaine que l’élève suit

- le type d’école (collège, lycée, catholique, libre, etc.)

- le nom de l’école (Athénée Royale de Vauban, Collège du Sacré-Coeur, Notre Dame des Champs, etc.)

- la ville (Charleroi, Bruxelles, Namur, Marcinelle, etc.)

et qui tente, à l’aide de ces traits, de prédire la note finale du prochain examen de math.

Quelle importance apporteriez vous à chaque traits?

L’exercice

Prenez du temps pour réfléchir aux questions suivantes:

- Quels traits jugeriez-vous importants pour la prédiction, si vous étiez vous-même enseignant·e·x·s?

- Selon vous, quels traits pourraient biaiser l’algorithme?

- Pourquoi les traits que vous avez choisis ci-dessus pourraient-ils créer des injustices?

La réalité

En tant qu’assistante de cours, j’aurais tendance à regarder la note du dernier examen de math ainsi que le nombre d’heures suivies en math pour jauger le niveau de en ? mathématique s ?d’un·ex élève. Vous aussi?

La réalité malheureusement, est parfois différente. En atteste le tristement célèbre cas de prédiction de note en Angleterrelors de la période COVID.

Pour postuler dans une université compétitive, il vous faudra souvent soumettre vos bulletins de notes, votre CV et une lettre de motivation. Les universités anglaises, elles, ont décidé d’être originales et de demander à vos professeur·exs de prédire les notes que vous obtiendrez à l’examen final (ce qui amène déjà plein de biais en soi meme).

Seulement voilà, :pendant le confinement, les professeur·exs ne pouvaient pas connaître leurs élèves. Donc, plutot que de ne pas utiliser le concept de notes prédites cette année là, l’Angleterre a décidé d’utiliser un algorithme d’apprentissage automatique pour faire les prédictions à la place des professeur·exs!

Et, roulements de tambours…

L’algorithme ne fonctionnait pas très bien. Sur le graphe ci-dessous, on peut voir que pour 58.7% des élèves, les notes prédites par les professeur·xs étaient similaires à celles prédites par l’algorithme. Cependant, l’algorithme prédisait des notes plus basses que celles des professeurs pour plus de 35% des élèves.

Sans surprises, cela a principalement impacté les minorités pauvres, et donc souvent racisées.

L’algorithme a pris en compte l’école dans laquelle l’élève avait été scolarisé·ex pour faire sa prédiction. Les élèves brillant·exs dans une école où la moyenne est un peu moins bonne que d’autres (généralement les écoles publiques) ont donc été systématiquement sous-coté·exs. Au contraire, les élèves des écoles privées, et donc mieux financées et beaucoup plus sélectives, ont elleux été surcoté·exs.

En bref, les élèves des écoles publiques étaient désavantagé·exs, et celleux des écoles privées, davantages avantagé·exs.

Quels biais systémiques cela entraîne-t-il, d’après vous?

Parce que cet algorithme a principalement impacté les élèves du public, et donc celleux venant d’un milieu socio-économique en général plus défavorisé il a discriminé davantages de personnes racisées que de personnes blanches, de par la répartition des richesses en Angleterre. Si personne n’avait trouvé ce biais, cet algorithme aurait donc pu saboter la carrière de nombreuses personnes racisées dès leur entrée dans la vie adulte tout en donnant un avantage à des personnes blanches, issues de milieu aisé, scolarisé·exs dans des écoles envoyant déjà beaucoup de leurs élèves dans des universités prestigieuses.

La propagation des biais

La propagation des biais ne doit pas etre inévitable. Pour endiguer ce phénomène, il est essentiel de travailler collectivement: programmeureuses/développeureuses/ingénieureuses, ainsi que sociologues, activistes, economistes, etc.

Dans le prochain article, nous introduirons un framework qui vous permettra d’analyser vous-même les risques que les algorithmes déployés peuvent engendrer, et nous analyserons plus de cas ensemble! N’hésitez pas à nous faire des suggestions de cas pour notre prochain article!

Sources

[1] Lecture 3: Loss Functions and Optimization, Accessed May 5th, 2025. https://cs231n.stanford.edu/slides/2017/cs231n_2017_lecture3.pdf

[2] Mehrabi, Ninareh, et al. « A survey on bias and fairness in machine learning. » ACM computing surveys (CSUR) 54.6 (2021): 1-35.

[3] Hort, Max, et al. « Bias mitigation for machine learning classifiers: A comprehensive survey. » ACM Journal on Responsible Computing 1.2 (2024): 1-52.

[4] Lecture 4&5: Nonlinear Ridge Regression; Risk, Regularization, and cross-validation, Accessed May 5th, 2025 https://www.cs.ox.ac.uk/people/nando.defreitas/machinelearning/lecture4.pdf

[5] A-levels: Dreams ruined by an algorithm, Accessed May 28th 2025, https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-53767773

[6] Coronavirus: The story of the big U-turn of the summer, Accessed May 28th 2025 https://www.bbc.com/news/education-54103612

[7] A-levels and GCSEs: Student tells minister you’ve ruined my life, Accessed May 28th 2025, https://www.bbc.com/news/uk-53791736

![[L’intelligence Artificielle et ses Biais] Episode 1: Introduction à la Classification](https://racism-search.be/wp-content/uploads/2025/05/couverture-1080x675.jpg)

par racism-search | Mai 4, 2025 | biais dans l'ia

L’apprentissage automatique et ses biais

Notre quotidien est influencé par une série d’algorithmes, invisibles ou non. Mais qui sont ces algorithmes? Comment sont ils dévelopés?

Ont-ils des aspects cachés dont nous devrions nous méfier?

Dans cette série, nous nous concentrerons sur les algorithmes de l’apprentissage automatique, un sous-ensemble de l’intelligence artificielle.

Lis nos articles pour découvrir comment les biais sociétaux sont propagés et amplifiés à travers ces algorithmes.

Pour cette première partie, nous vous donnons les outils nécessaire pour comprendre les bases de l’apprentissage automatique, pour plus tard comprendre comment les biais s’y introduisent.

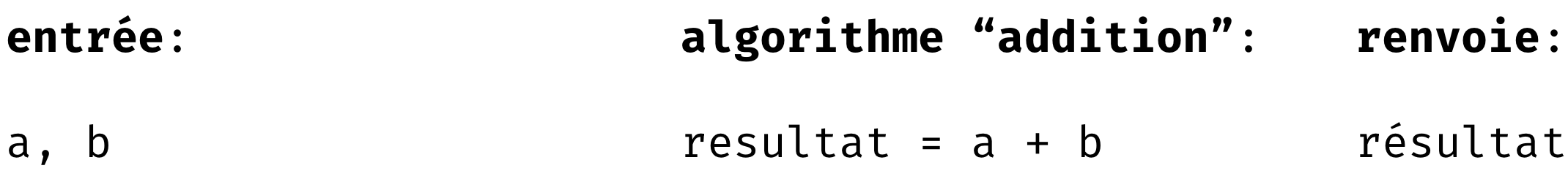

Qu’est-ce qu’un algorithme? [1]

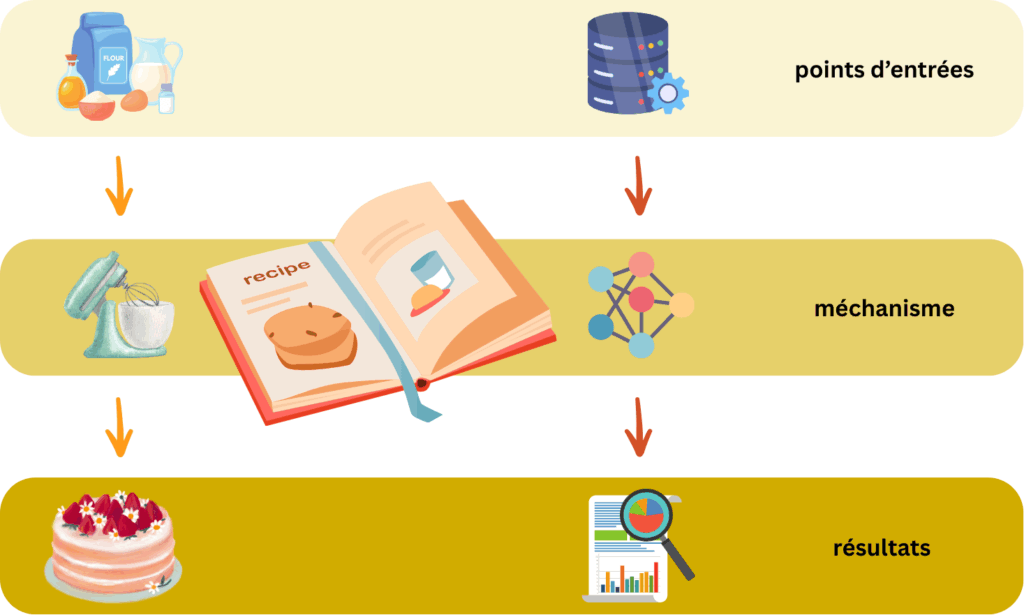

L’algorithme est à l’informatique ce que la recette est à la cuisine. Ses ingrédients sont des données, il est écrit par des ingénieur·exs en informatique/informaticien·nexs, et à la place de bons petits plats, l’algorithme nous ressort des résultats digitaux.

Un exemple d’algorithme peut être simplement:

Si on lance l’algorithme de cette manière: addition(5, 6), il nous renverra 11. (Il prendra 5 comme étant a, et 6 comme étant b).

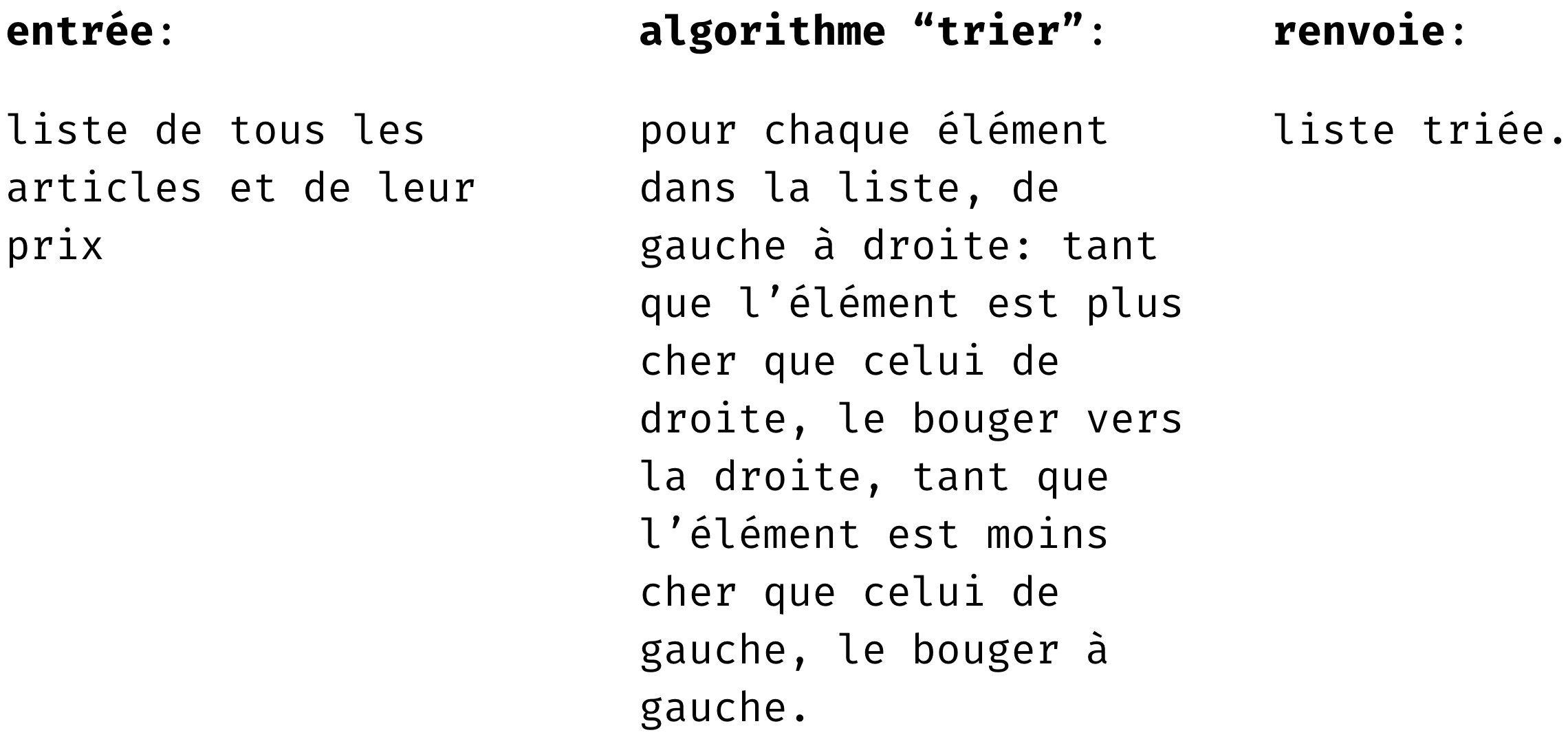

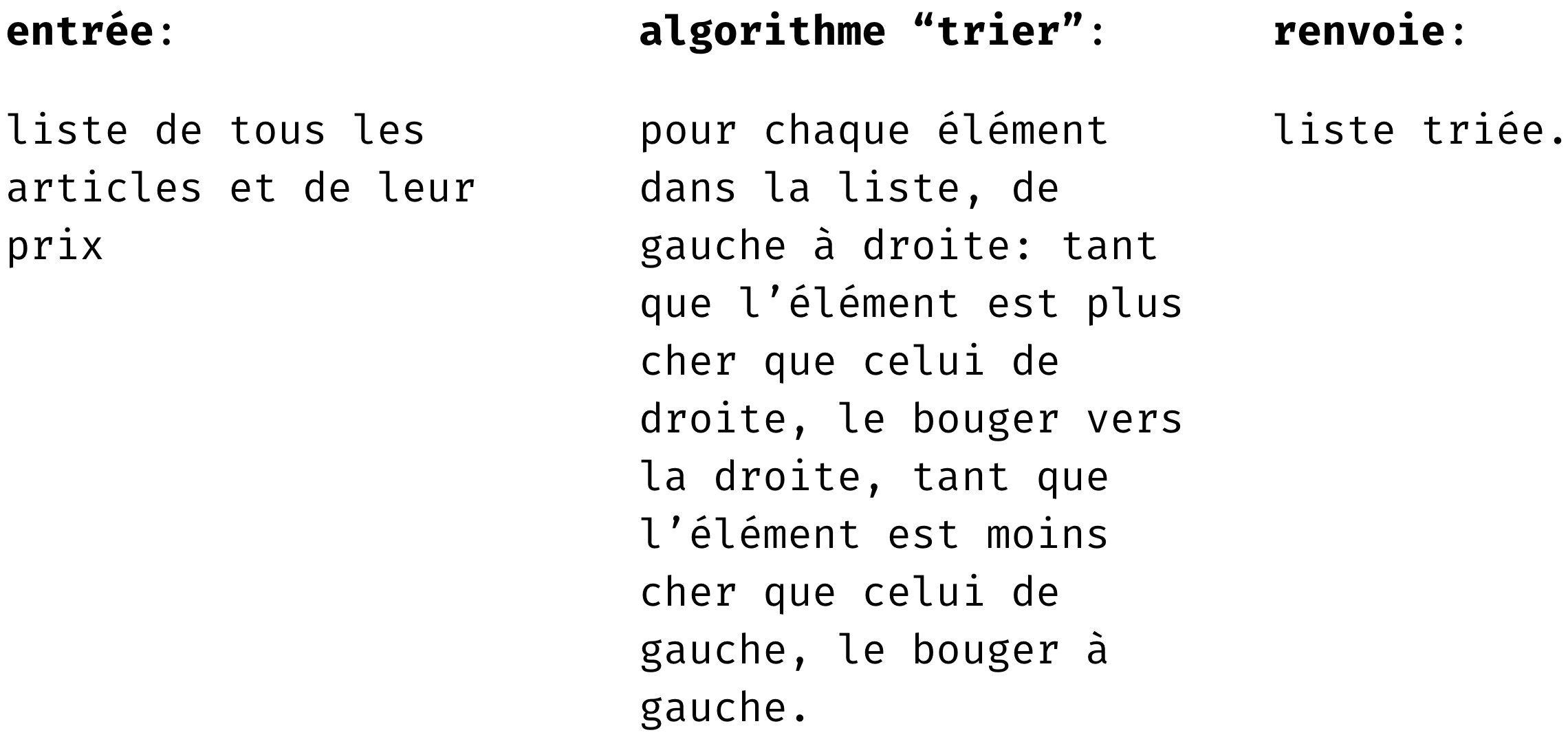

Un autre algorithme auquel vous êtes probablement confronté·exs de manière régulière est celui qui, par exemple, trie les articles que vous recherchez du moins cher au plus cher sur les sites de ventes en ligne. Cela peut paraitre assez simple. D’ailleurs, si je vous donne cette liste: [4, 7, 5, 78, 2] vous pouvez vous aussi la trier. Mais quand cette liste contient 100, 1000, 10000, etc. éléments, il est essentiel de trouver des moyens systématiques et beaucoup plus efficaces, et c’est là que les algorithmes sont les plus utiles: pour accomplir des taches que nous ne pourrions accomplir sans ordinateur, de par l’ordre de grandeur. Voici un exemple d’algorithme très simple de tri:

Un autre algorithme très simple et très courant est celui du filtre spam de votre boite email (si vous en avez une):

Une fois encore, l’algorithme que j’ai écrit ci-dessus n’est pas optimal, et laissera beaucoup, beaucoup, beaucoup de spam passer 😉

En bref, un algorithme, c’est un ensemble d’instructions (recette) que notre ordinateur suit lorsqu’on le lance. Il prend parfois des données (les ingrédients), qu’il manipule en vue de créer le résultat (les plats) qu’on lui a demandé de nous donner.

Le cas de l’apprentissage automatique [2, 3, 4]

L’apprentissage automatique, c’est un algorithme qui utilise des principes de statistiques (rappelez vous de notre article statistiques et société) et d’optimisations.

Plus spécifiquement, l’apprentissage automatique, consiste à entrainer des algorithmes qui apprennent/généralisent des données qu’on lui donne.

Il existe 3 grandes familles dans l’apprentissage automatique: l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé, et l’apprentissage par renforcement. Pour comprendre les différences entre les trois, reprenons l’exemple des emails, et

d’un algorithme qui devrait comprendre quel email est un spam, et quel email n’est pas un spam.

L’apprentissage supervisé

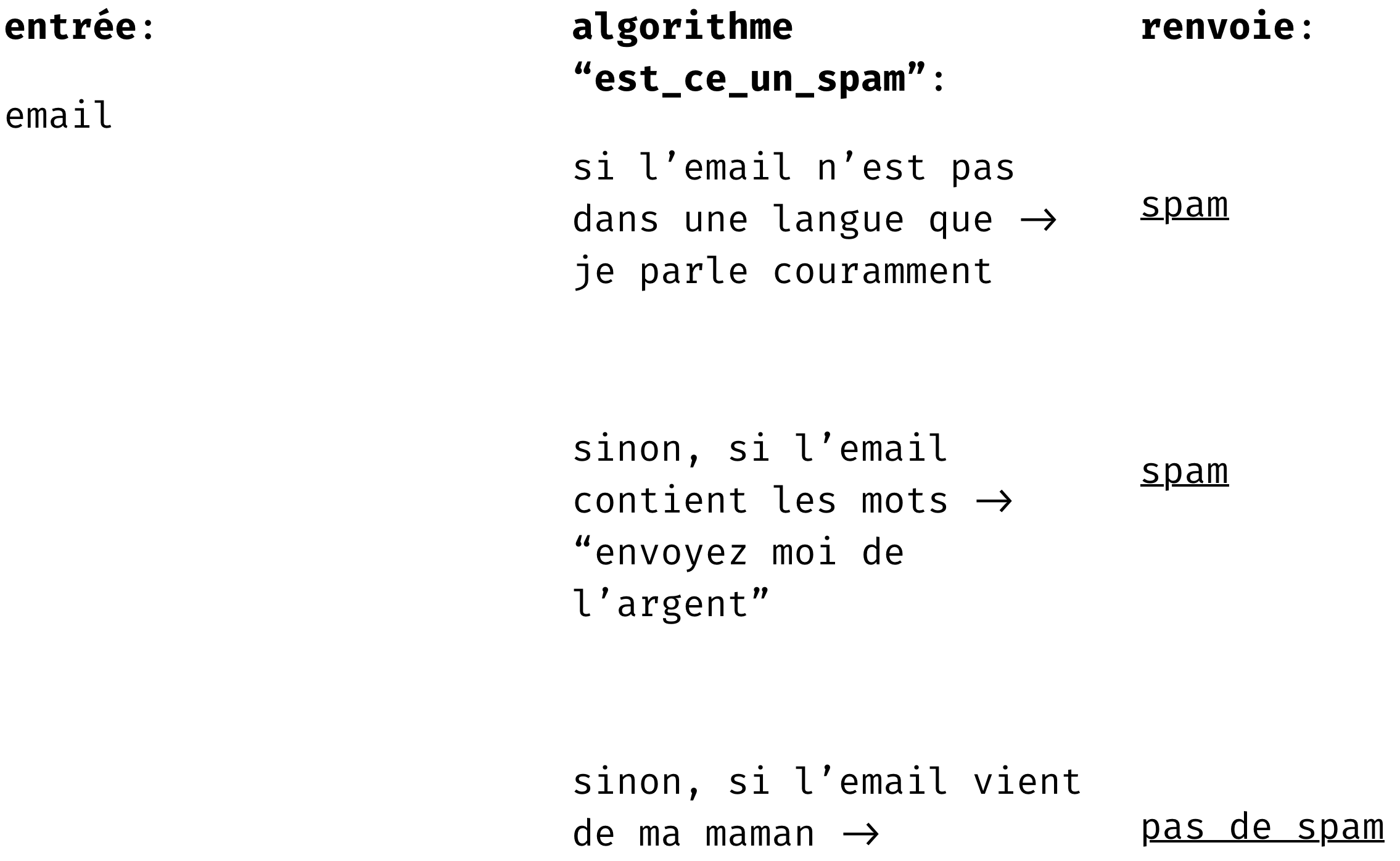

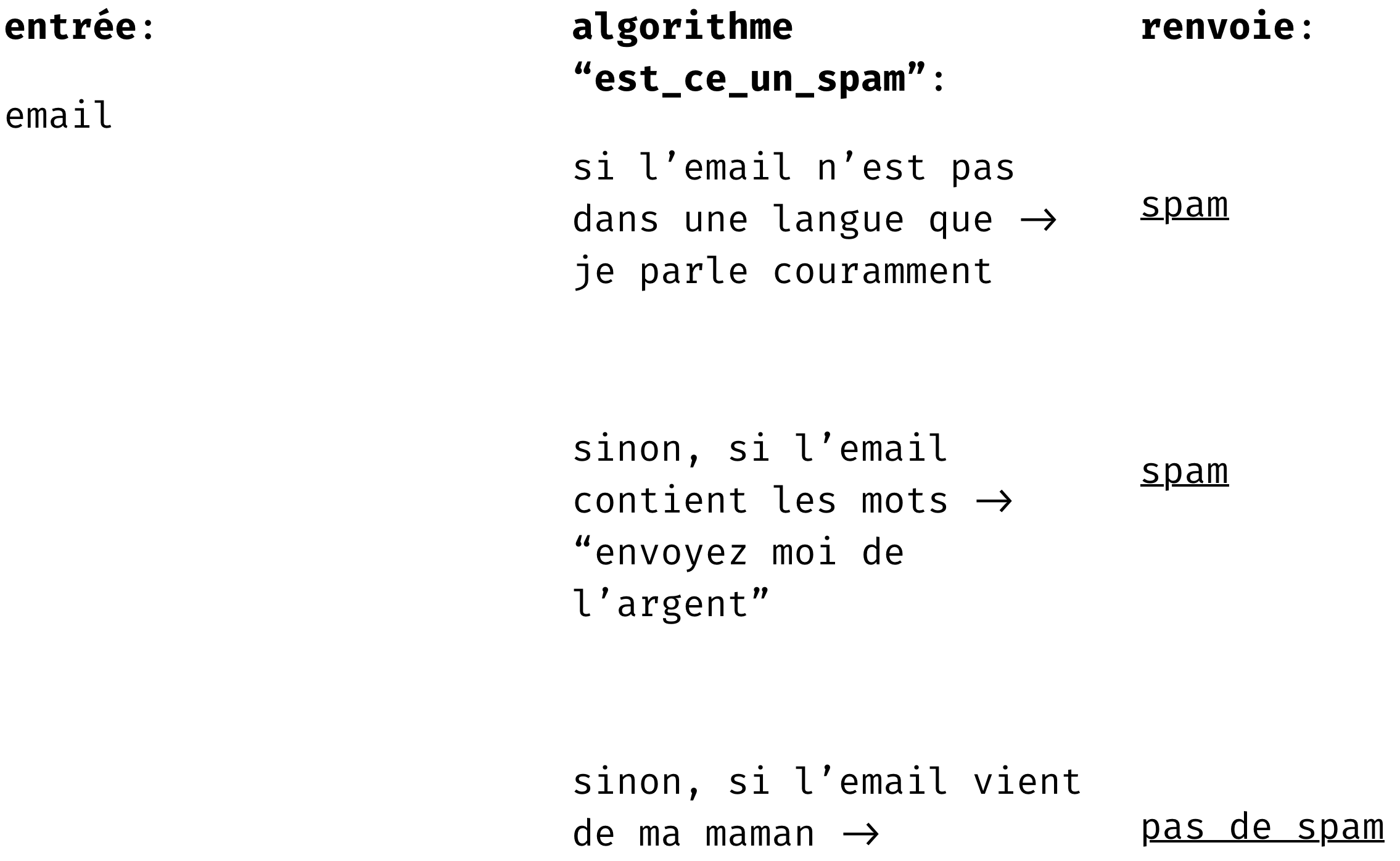

Le principe de l’apprentissage supervisé est d’entrainer un algorithme en lui donnant une série d’observations qui sont étiquetées (par des humains) de manière à ce que l’algorithme comprenne ce que cette observation représente.

Dans notre exemple, l’algorithme recevrait une série d’emails (observations) associés à leur étiquette: spam ou non spam.

Le principe est de mimiquer la manière dont on apprend, par exemple, ce qu’est la différence entre une courgette et un concombre: on en voit lorsque l’on en achète au supermarché (observations), et lorsque l’on en achète un/une, l’étiquette sur la caisse dans laquelle nous prenons notre légume fait littéralement office d’étiquette. Au fur et à mesure, différencier les deux légumes devient donc plus facile.

L’apprentissage non supervisé

Dans l’apprentissage non supervisé, il n’y a pas d’étiquettes. L’algorithme reçoit une série d’observation, et il est de son devoir de mettre toutes les choses qui se ressemblent ensemble, et que les choses qui ne se ressemblent pas soient dans des groupes différents.

Dans notre exemple, l’algorithme reçoit une série d’email, qu’elle va classer en différentes catégories. L’étiquette de cette catégorie est alors déterminée par un humain, et/ou par un autre algorithme (supervisé cette fois-ci).

Naturellement, si vous aimez prendre beaucoup de photos en vacances, il est possible que en revenant, vous créiez des dossiers différents pour différents évènement, différentes catégories de photos sans que quelqu’un vous donnes des instructions quant à la manière de créer ces groupes.

L’apprentissage par renforcement

L’apprentissage par renforcement consiste à laisser un algorithme explorer “un monde” en imitant un humain. Lorsque l’algorithme rencontre quelque chose qu’il ne devrait pas être en train d’explorer, l’algorithme est puni. Lorsqu’il explore une partie du monde qu’il est censé explorer, il est récompensé.

Par exemple, on pourrait laisser un algorithme imiter un humain lisant ces emails. S’il lit un spam, il est puni, s’il lit un email d’un contact existant, il est récompensé (les récompenses et punitions sont pré-déterminées, et étiquetées). Il pourra ainsi apprendre ce qu’est un spam ou non par lui même.

Ce mode d’apprentissage mimique les situations où les enfants sont puni·exs lorsqu’iels font des bêtises, et sont récompensé·exs lorsqu’iels réussissent quelque chose (par exemple à l’école).

Dans le reste de cet article, nous nous concentrerons sur l’apprentissage supervisé, principalement de la classification

La classification

Principe

Comme son nom l’indique, la classification consiste à assigner à chaque observation sa bonne étiquette: assigner à une photo si elle représente un chat ou un chien, assigner à une personne si elle risque de récidiver ou non, assigner à un email si c’est un spam ou non, assigner à une recette si elle est saine ou non, etc. En d’autre terme, elle classe!

Comme mentionné ci-dessus, pour apprendre, l’algorithme doit s’entrainer. Reprenons l’exemple de nos recettes.

Nos observations seront les ingrédients, nos étiquettes sont les cakes, et nos algorithmes sont les recettes.

Un algorithme classique est l’équivalent d’une recette normale, telle qu’on peut les retrouver sur marmitton. Il exécute exactement ce qu’on lui a demandé de faire.

Un algorithme d’apprentissage automatique apprend. L’équivalent est donc une recette où le cuisinier doit apprendre les quantités d’ingrédients, ou l’ordre dans lequel les ingrédients doivent être mélangés/assemblés/cuits.

Pour s’entrainer (trouver les quantités optimales de chaque ingrédients, ainsi que l’ordre dans lequel ils doivent être incorporés), l’algorithme d’apprentissage automatique (recette incomplète) reçoit une série d’observations (le type d’ingrédients à utiliser) et d’étiquettes (le résultat optimal auquel on aimerait arriver).

Entrainement

Au début de l’entrainement, l’algorithme d’apprentissage automatique commencera par une recette aléatoire, qu’elle appliquera à tous les ingrédients. Elle comparera ensuite les cakes obtenus avec cette recette (prédictions), et les comparera avec les cakes originaux (étiquettes).

L’algorithme utilisera ensuite un processus que l’on appelle backpropagation [7] pour ajuster la recette, faisant en sorte de réduire la différence entre les cakes produits par la recette apprise (prédictions), et les cakes originaux (étiquettes). L’algorithme arrête d’apprendre lorsque les différences entre les cakes originaux et les cakes résultant des recettes apprises ne peuvent plus être réduites.

Sans rentrer dans les détails, parce que le point de départ est aléatoire, le point d’arrivée peut être différent aussi. C’est à dire qu’une même séance d’entrainement reproduite deux fois pourrait créer des recettes différentes, et cela peut dépendre de plein de facteurs différents, y compris la recette de début choisie aléatoirement.

Test

La phase de test permet de vérifier que ce que l’algorithme a appris fonctionne bien. Pour cela, on va lui donner une liste d’ingrédients qu’il n’a jamais vu pendant l’entrainement. On mesure alors la vraie performance de l’algorithme d’apprentissage d’après les différences entre les nouveaux cakes (à partir d’ingrédients jamais vus), et les cakes originaux (auxquels ils auraient dû ressembler).

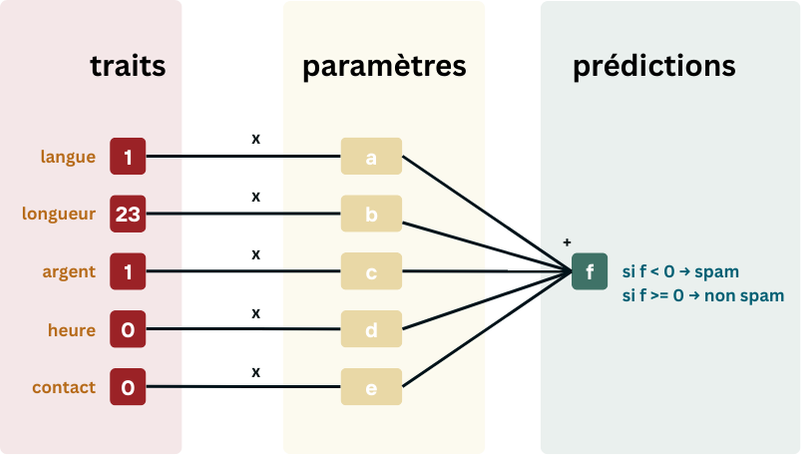

La régression logistique [5, 6]

Passons maintenant aux choses sérieuses, et faisons un petit de peu de maths (promis, aucun calcul mental)!

La régression logistique est un algorithme très utilisé en apprentissage automatique, mais aussi en psychologie, sciences sociales, etc. A la frontière des statistiques et de l’apprentissage automatique, elle est un très bon exemple d’introduction.

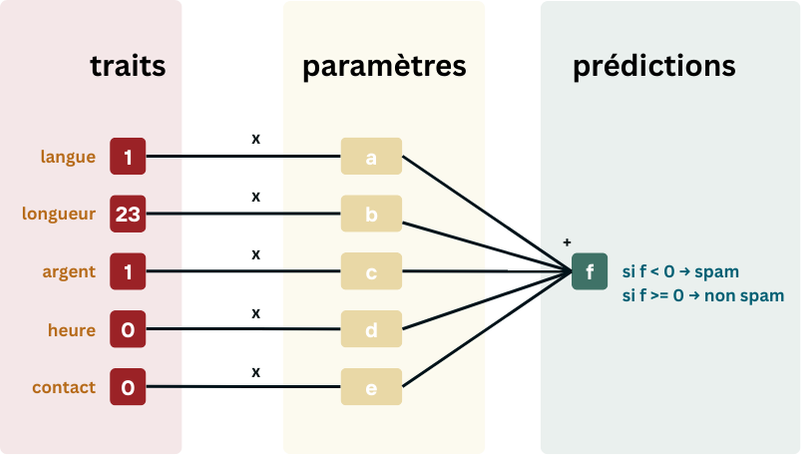

Revenons à l’exemple de notre algorithme de spam, et simplifions le problème. Représentons chaque email par une série de traits, et donnerons l’étiquette de -1 si c’est un spam, et 1 si ça ne l’est pas.

|

|

représentation mathématique

|

La langue de l’email (dans la/les langues par laquelle/lesquelles nous avons l’habitude de correspondre)

|

1 si c’est une langue que l’on parle, -1 si pas

|

|

|

Le nombre de mots dans l’email

|

La présence de demande d’argent

|

1 si il y a une demande d’argent, 0 sinon

|

|

|

1 si c’est pendant les heures de bureau, 0 sinon

|

La présence de l’expéditeurice dans nos contacts

|

1 si la personne se trouve dans nos contacts, 0 sinon

|

Pour chaque trait, la régression logistique va créer un paramètre, qu’elle va initialiser à un nombre aléatoire (recette du début). Ces paramètres sont équivalent à la structure de la recette. L’algorithme va alors apprendre la valeur optimale des paramètres pour que un maximum d’emails soient correctement classés.

Les paramètres sont utilisés de la manière suivante: chaque trait va être multiplié par son paramètre correspondant, et tous ces produits vont être additionnés. Dans notre exemple ci-dessous, nous aurons donc: prédiction = 1 * a + 23 * b + 1 * c + 0 * d + 0 * e. Si notre prédiction est positive (>=0), nous considèrerons que l’email n’est pas un spam. S’il est negatif (<0) nous considèrerons que c’est un spam.

Après avoir vu beaucoup d’emails et leurs étiquettes, mettons que notre algorithme ai trouvés ces paramètres:

Et que nous avons ces trois emails:

“Coucou! Est-ce que tu pourrais demander à ta sœur si c’est elle qui a encore le tupperware que je vous avais donné il y a une semaine pour reprendre les lasagnes? Papa chéri”

“Hi! I’m from the US and I’m one of the richest men in the world. I’m actually Elon’s friend, and I’m looking for someone I can trust, so I can give them half of my fortune, which I don’t use currently. But first, to make the payment, I need your credit card number”

“Bonjour, c’est l’hôpital, nous n’avons rien trouvé sur vos analyses sanguines, recontactez nous dès que possible pour que l’on reprogramme quelques tests. Cordialement, Dr. S.”.

Quels scores l’algorithme ci-dessus leur donnerait? Lesquels seraient classifiés comme spam?

Indices: Commencez d’abord par transformer chaque email dans ses traits numériques, puis utilisez la formule prédiction= 1 * a + 23 * b + 1 * c + 0 * d + 0 * e, avec a = 0.4, b = 0.02, c = -0.7, d = 0.01, e =0.9.

En calculant les scores, vous vous êtes donc rendus compte que certains traits avaient plus d’importance dans le score final de prédiction que d’autres. Les traits dont les paramètres ont la plus grande valeur absolue sont donc plus importants pour déterminer si l’email est un spam ou non. Les traits dont le paramètre est négatif sont surement indicateurs de spam, tandis que les positifs sont indicateurs de non spam. (Il y a plusieurs nuances sur ces interprétations, donc il faut être prudent·ex, mais dans l’idée globale, c’est comme cela que ça se passe).

Classons des chats et des chiens!

Terminons par un exemple simple: un algorithme qui voudrait classer des chats et des chiens. Pendant l’entrainement, l’algorithme voit ces images là:

Comment classifiera-t-il cet animal d’après vous?

[5] Cox, D. R. (1958). The regression analysis of binary sequences (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 20(2), 215–242.

[6] Werbos, P. J. (1974). Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences. PhD dissertation, Harvard University.

[7] Linnainmaa, Seppo (1970). The representation of the cumulative rounding error of an algorithm as a Taylor expansion of the local rounding errors (Masters) (in Finnish). University of Helsinki. pp. 6–7.

![[Analyse, les outils du politique] Episode 1: Communautarisme, un outil politique pour légitimer les discriminations ?](https://racism-search.be/wp-content/uploads/2025/03/Analyse-LEs-Outils-du-politique-1-1080x675.png)

par racism-search | Mar 28, 2025 | politique

Communautarisme : un outil politique pour légitimer les discriminations ?

Définition et contexte belge

De nos jours, le terme communautarisme est souvent utilisé de manière floue et négative. À l’origine, il désigne une forme d’organisation sociale dans laquelle les membres d’une communauté se rassemblent autour de valeurs, d’une culture ou d’une religion commune [1]. Historiquement, le terme a pu renvoyer à des formes de communion et de solidarité entre individus partageant un destin ou des liens sociaux forts, voire à un idéal [2]. Il s’oppose alors à l’individualisme et parfois au collectivisme. Toutefois, son usage a également pris une dimension plus anthropologique, mettant l’accent sur la tradition et des formes d’organisation collective qui s’éloignent des modèles modernes de société et de nation [2].

Par conséquent, pendant une longue période, le mot communautarisme est perçu comme un terme positif. Cependant, à partir des années 1990 et de l’avancement de la lutte antiraciste en France, on constate une utilisation plus fréquente du mot “communautarisme”, qui contrairement au mot communauté, revêt un aspect péjoratif [3]. Comme le souligne la sociologue Nasira Guénif “On parle de communautarisme pour éviter de mettre en évidence le fait qu’il y a toujours eu des communautés – et ainsi disqualifier certaines”[3].

Désormais, dans le débat politique français, le terme communautarisme désigne, dans ce cadre, un repli d’un groupe sur lui-même, en opposition à l’idéal républicain d’une société unifiée [2].

Contrairement à la France, où la République se veut « une et indivisible », la Belgique s’est construite sur une reconnaissance explicite des communautés qui se retrouve dans son slogan “ l’union fait la force”. Ce principe remonte en réalité à l’unionisme entre Catholiques et Libéraux qui a permis à la Belgique de prendre son indépendance en 1830 [4]. Ce compromis reconnaissait la pluralité des convictions existantes et admettait que la charge de les porter, de les animer et de les faire respecter par l’État revenait à la société civile [4]. Loin d’être inconnu, le principe de séparation de l’Église et de l’État a été intentionnellement délaissé par le législateur de 1830, du moins dans son interprétation stricte, ce qui produira dès lors un socle légal fortement influencé par le parti catholique et, subséquemment, par la religion catholique [5].

Ce cadre historique a posé les bases d’une démocratie consociative, où la Constitution belge de 1831 a été atteinte à l’issue de négociations entre ces différents acteurs. Métaphoriquement, on pourrait illustrer ce modèle de gouvernance par un arbre : l’État belge en constituerait le tronc, tandis que ses racines seraient les communautés idéologiques, religieuses, linguistiques et ethniques qui le composent et soutiennent sa structure. Ces communautés participent activement au processus décisionnel, proportionnellement à leur force électorale et guidée par leurs élites [6].

Pourtant, bien que cette reconnaissance soit ancrée dans la tradition politique belge, le terme communautarisme est également utilisé de manière péjorative pour désigner les revendications de groupes minoritaires, et plus particulièrement les personnes de confession musulmane qui cherchent à faire valoir leurs droits [7]. Ce mot prend alors une extension exagérée, comme le souligne Justine Lacroix (professeure d’histoire de la pensée et de théorie politique à l’ULB), pour désigner toute demande de reconnaissance [7]. Loin d’être une simple observation sociologique, il devient une arme rhétorique utilisée pour alimenter des paniques morales et renforcer des politiques discriminatoires.

Une rhétorique politique raciste

Plusieurs figures politiques belges ont utilisé cette notion pour marginaliser certaines catégories de la population. L’ancien président de DéFI, Pascal De Smet, avait accusé Ecolo de promouvoir un « projet communautariste » pour avoir soutenu l’idée que des employées communales puissent porter le foulard [8]. De même, Charles Picqué, ancien ministre-président PS, avait dénoncé une « préférence communautariste » au sein de son parti sans jamais définir clairement à quoi cela renvoyait, tout en précisant qu’il ne parlait évidemment pas du communautarisme flamand ou francophone [9]. Dans sa défense d’une laïcité ouverte, l’ancien ministre-président précise qu’il voit le communautarisme comme “un enfermement” contre lequel “il faut former des passerelles, faut trouver des ponts pour ne pas s’enfermer dans ghetto culturel et communautaire” [9]. Cependant, il semble ignorer que ces « ghettos » dont il parle ne sont pas le résultat de choix individuels des personnes concernées, mais bien le produit de dynamiques structurelles et sociales imposées.

À Bruxelles, la structuration urbaine a historiquement conduit à la marginalisation de certaines communautés. La “Bataille des Marolles” en 1969 illustre comment les politiques d’urbanisme ont parfois servi à déplacer des populations défavorisées, renforçant ainsi les inégalités sociales [10]. Aujourd’hui encore, ces logiques se poursuivent : les populations précarisées, notamment issues de l’immigration, se retrouvent concentrées dans certains quartiers où les investissements publics sont insuffisants [11]. Ce phénomène, loin d’être un choix de ces habitants, résulte donc de politiques urbaines historiques. Paradoxalement, cette ghettoïsation, créée par la ville elle-même, est ensuite instrumentalisée pour stigmatiser ces populations et les rendre responsables des conditions dans lesquelles elles vivent.

(source : Le soir https://www.lesoir.be/643531/article/2024-12-19/bruxelles-un-couvre-feu-impose-aux-mineurs-cureghem-pour-le-nouve)

(source : Le soir https://www.lesoir.be/643531/article/2024-12-19/bruxelles-un-couvre-feu-impose-aux-mineurs-cureghem-pour-le-nouve)

Dans ce contexte, le terme communautarisme est instrumentalisé pour justifier des politiques sécuritaires ciblées envers les quartiers dits populaires. En effet, certains partis politiques belges l’emploient pour renforcer la surveillance des quartiers populaires et légitimer l’usage de la force sur des populations issues de l’immigration [12]. Un exemple récent est l’imposition d’un couvre-feu dans le quartier de Cureghem, où réside une majorité de personnes racisées, et qui s’inscrit dans cette logique de criminalisation [13]. Loin de répondre aux problématiques sociales de ces quartiers, ces politiques renforcent leur stigmatisation et participent à leur marginalisation.

En imposant une présence policière accrue, l’État met en place un contrôle permanent de ces espaces, ce qui alimente les tensions et accroît le risque de violences policières [14]. La répression et la surveillance ciblées de ces quartiers contribuent à imposer l’idée que certaines populations ne seraient pas intégrées et représenteraient une menace, tout en occultant les responsabilités structurelles de l’État dans leur exclusion [14]. Cette approche détourne l’attention des inégalités systémiques en construisant l’image de communautés supposément repliées sur elles-mêmes, alors même que ces quartiers sont avant tout le produit de politiques urbaines et économiques discriminantes. – Nous tenons à préciser que la gentrification, telle qu’elle est actuellement mise en œuvre, ne constitue pas nécessairement une réponse adéquate à cette situation. Il est essentiel de souligner que la mixité sociale doit être pensée de manière réfléchie et accompagnée d’une amélioration des conditions de vie des populations précarisées. Sans cela, on observe surtout une augmentation des loyers et une inaccessibilité croissante de certains lieux pour une partie de la population, ce qui accentue encore la précarisation des habitants de ces quartiers.

De plus, ces discours politiques renforcent une lecture raciste de la société : ils présupposent que les personnes racisées ne seraient pas capables de faire communauté dans leur(s) groupe(s), et avec la communauté nationale, c’est-à-dire l’ensemble des individus partageant un cadre de vie commun, des droits et des devoirs au sein d’un même pays. Cette considération des anti-communautaristes signifie que faire partie de la communauté nationale et d’une communauté subsidiaire est incompatible, uniquement quand cette communauté est racisée [15]. Ce rapport aux communautés racisées et communauté nationale se retrouvait déjà au XIXe siècle dans le principe antisémite de la “double allégeance” ou de la “double loyauté” selon laquelle les Juif·ve·s seraient d’abord loyaux·ales envers d’autres Juif·ve·s avant d’être loyaux·ales envers leurs nations respectives [15] . Le terme communautarisme devient alors un outil pour invisibiliser les dynamiques de discrimination structurelle, tout en rejetant la responsabilité de ces dynamiques sur les communautés elles-mêmes.

( source : article The conversation, https://theconversation.com/belgique-vers-une-politique-religio-communautaire-241628)

Enfin, un autre exemple de la manipulation du terme communautarisme réside dans le fait qu’il est souvent instrumentalisé pour limiter la participation politique de certaines communautés. Par exemple, des personnalités comme Fouad Ahidar, président de l’Association des Marocains en Belgique (AMB), ont été associées à cette notion pour les dépeindre comme des défenseurs d’intérêts divisifs et incompatibles avec les valeurs belges [16]. Cette utilisation du mot communautarisme crée un double standard, où les revendications des minorités pour la reconnaissance de leur identité et de leurs droits sont vues comme une menace pour la cohésion sociale, tandis que les structures de pouvoir dominantes échappent à toute forme de critique. Cette critique de communautarisme à l’égard de certain·e·s candidat·e·s est également critiquable à cause du système communautaire sur lequel repose le système politique belge. En effet, La belgique a un système politique fondé sur des communautés linguistiques et culturelles (les Flamands, les Wallons et les Bruxellois), qui reflète un modèle de « communautarisme institutionnalisé » où chaque communauté bénéficie de représentant·e·s élu·e·s spécifiquement en fonction de leur appartenance linguistique et culturelle [17].

L’oubli des « communautarismes Blancs »

Commme le démontre la sociologue Sylvie Tissot, le terme communautarisme est majoritairement employé pour désigner les minorités ethniques ou religieuses, tandis que les communautés dominantes, telles que l’entre-soi bourgeois, blanc et masculin, échappent souvent à cette étiquette [18]. Pourtant, ces derniers correspondent parfaitement à la définition donnée par les politiques : un repli identitaire fondé sur des valeurs et une culture commune.

Prenons l’exemple des cercles privés tels que les rallyes, les clubs de golf, les associations philanthropiques ou même certaines fraternités universitaires élitistes (comme Reuzegom, qui a causé la mort de Sanda Dia à Leuven). Ces espaces sont souvent homogènes sur le plan socio-culturel et fonctionnent sur une logique d’entre-soi. Pourtant, ils ne sont jamais qualifiés de communautaristes dans le débat public. Cette invisibilisation témoigne d’une différenciation raciste dans la manière dont les dynamiques communautaires sont perçues.

Cet oubli n’est pas anodin : il s’inscrit dans une logique où l’entre-soi des classes dominantes blanches est euphémisé, voire nié, alors que les formes d’organisation collective des groupes minorisés sont systématiquement perçues comme une menace à l’ordre social [19]. Comme le souligne Sylvie Tissot, l’entre-soi des élites est souvent protégé par le secret et justifié par des notions de tradition et de réseau, tandis que la participation des minorités à des groupes intermédiaires (associations, églises, syndicats) est facilement qualifiée de « repli communautaire » [19].

Prenons l’exemple des rallyes, ces événements mondains que les sociologues Pinçon et Pinçon-Charlot définissent comme des cercles sociaux élitistes, où des jeunes, sélectionné·e·s par leurs mères, évoluent au sein d’un groupe homogène afin de renforcer leur appartenance à une même classe sociale [20]. À travers des sorties culturelles et des soirées dansantes, iels intègrent les codes et valeurs de leur milieu, facilitant ainsi la reproduction sociale et matrimoniale. Ces événements, souvent encadrés par des figures influentes de leur entourage, leur inculquent une vision où culture et sociabilité sont indissociables, consolidant leur sentiment de légitimité et de continuité avec les élites. Derrière une façade anodine de bals et de rencontres, iels jouent un rôle fondamental dans la reproduction des élites en favorisant les mariages et les alliances professionnelles au sein des mêmes cercles privilégiés.

(source : Ecoreseau Business: https://www.ecoreseau.fr/entreprendre/reseaux-influence/rallyes-toujours-in-2017-11-03-8480)

Chloé, 17 ans, explique par exemple que ses grands-parents et ses parents se sont rencontrés dans un rallye, et qu’elle aussi a rencontré son petit copain de la même manière :

« Ma mère y était inscrite, même chose pour mes grands-parents. J’ai du coup demandé moi aussi de faire partie d’un groupe d’activités. Il s’agit d’une tradition familiale que j’ai envie de perpétuer. » [21].

Dans ces cercles, l’accès repose sur des critères implicites mais stricts, comme en témoigne Charlotte, issue de la noblesse et participante depuis ses 14 ans :

« Dans mon groupe d’activités, nous ne nous connaissons pas forcément à la base, mais nous avons tous reçu la même éducation et avons les mêmes centres d’intérêt. » [21].

Une mécanique d’exclusion sociale et raciale

Les rallyes ne sont pas de simples fêtes privées, ils participent activement à la perpétuation des hiérarchies sociales et raciales. Loin d’être de simples espaces festifs, ils sont des lieux de reproduction des élites où se tissent des alliances matrimoniales, économiques et politiques. En maintenant un entre-soi rigoureusement sélectionné, ils excluent de facto toute personne n’appartenant pas aux mêmes cercles de pouvoir.

L’entre-soi des classes dominantes se construit souvent à partir du discours officiel de la mixité et de la diversité, tout en étant protégé par des mécanismes flous, qui permettent son maintien, sans confrontation directe aux lois sur la discrimination [19]. De la même manière, les rallyes et autres cercles élitistes n’affichent pas explicitement des critères d’exclusion, mais fonctionnent par cooptation, préservant ainsi leur homogénéité tout en échappant à la critique.

L’argument souvent avancé pour défendre ces pratiques est celui de la libre association : chacun·e serait libre de choisir son cercle social [19]. Mais dans un contexte où ces cercles contrôlent les leviers économiques et politiques du pays, leur fermeture volontaire renforce un système inégalitaire et contribue à l’exclusion structurelle d’autres groupes. À ce titre, ces rallyes fonctionnent comme des espaces de socialisation où se transmettent les codes et privilèges d’une classe dominante, tout en se protégeant de l’extérieur [19].

Un communautarisme qui ne dit pas son nom

Si l’on applique aux rallyes la définition du communautarisme régulièrement invoquée dans le débat politique – un groupe qui fonctionne sur un principe d’entre-soi et qui se replie sur ses propres valeurs et traditions [2] –, alors il devient évident que ces cercles en sont une parfaite incarnation. Pourtant, contrairement aux communautés racisées, ils ne sont jamais dénoncés comme tels. Mieux encore, ils sont souvent perçus comme une forme de distinction sociale légitime et souhaitable [19].

Ainsi, on arrive au constat suivant : l’accusation de repli communautaire est à géométrie variable. Elle est utilisée pour stigmatiser les groupes minorisés, tandis que les structures d’entre-soi des élites sont soit invisibilisées, soit justifiées par des impératifs de sélection ou de tradition. Cette asymétrie dans la perception du communautarisme révèle une mécanique idéologique à l’œuvre : ce qui est perçu comme une menace lorsqu’il s’agit de groupes racisés est accepté, voire valorisé, lorsqu’il concerne des classes dominantes Blanches. L’accusation de communautarisme est donc bien plus qu’une simple critique d’un repli identitaire : c’est un outil de stigmatisation à sens unique, utilisé pour délégitimer certains groupes sociaux, tout en en protégeant d’autres, sur fond de racisme.

Une notion à déconstruire

Le terme communautarisme, tel qu’il est utilisé aujourd’hui dans le débat public belge et français, est bien loin de sa définition originelle. Si à l’origine il pouvait désigner une forme de solidarité sociale, il est désormais instrumentalisé pour discréditer les revendications des groupes minoritaires et masquer les inégalités structurelles. Son usage est profondément asymétrique : alors que l’entre-soi des élites économiques et politiques échappe à toute critique, les dynamiques collectives des minorités racisées sont systématiquement perçues comme un « repli » menaçant l’unité nationale.

Dans ce contexte, le communautarisme devient un outil rhétorique permettant de justifier des politiques discriminatoires, qu’il s’agisse d’une surveillance accrue de certains quartiers, de la répression des mobilisations antiracistes, ou encore de la marginalisation de personnalités politiques issues de l’immigration. Loin d’être un concept neutre, il fonctionne comme un écran de fumée qui détourne l’attention des véritables mécanismes de domination à l’œuvre dans nos sociétés.

Finalement, ce n’est pas l’existence de communautés en soi qui pose problème, mais la manière dont certaines sont stigmatisées et criminalisées, tandis que d’autres sont protégées et invisibilisées. Si la Belgique a historiquement intégré une reconnaissance des communautés dans son système politique, elle ne l’a fait qu’au bénéfice de certaines catégories, en excluant les populations racisées de cette légitimité. Dès lors, interroger l’usage politique du mot communautarisme, c’est mettre en lumière l’hypocrisie d’un discours qui prétend défendre l’universalisme, tout en perpétuant des logiques d’exclusion profondément racialisées.

Sources

[1] Larousse, « Communautarisme », disponible sur www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communautarisme/17550 , consulté le 10/03/2025.

[2] Stéphane Dufoix, « Nommer l’autre », disponible sur

[3] Belorgey, Jean-Michel., et al. « De l’usage politique du “communautarisme” ». Mouvements, 2005/2 no 38, pp.69-72.

www.journals.openedition.org/socio/2524, publié le 14/12/2016, consulté le 18/02/2025.

[4] Vincent de Coorebyter, ‘Neutralité et laïcité : une opposition en trompe-l’œil’, Politique, revue de débats, 65, p. 62, disponible sur : https://www.crisp.be/2010/06/%c2%ab-neutralite-et-laicite-une-opposition-en-trompe-l%e2%80%99oeil-%c2%bb/. publié en juin 2010.

[5] Marc Uyttendaele, ‘Le modèle belge de neutralité de l’État’, dans Quel état de droit dans une Europe en crise ?, 11 et 12 octobre 2018, Lyon, France. Lyon : Université Jean Moulin, Lyon 3, disponible sur : https://revuedlf.com/droit-constitutionnel/le-modele-belge-de-neutralite-de-letat/, publié en 2019.

[6] Henri Dumont et Xavier Delgrange, ‘Le principe de pluralisme face à la question du voile islamique en Belgique’, Droit et société, n°68(1), p. 83, disponible sur : https://shs.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2008-1-page-75?lang=fr, publié en 2008.

[7] RTFB, “ Questions de principes : le communautarisme, c’est quoi ?”, disponnible sur https://www.rtbf.be/article/questions-de-principes-le-communautarisme-c-est-quoi-11244225, publié le 23 août 2023.

[8] BX1, “ François De Smet (Défi) cible Ecolo : “Ce parti fait désormais le relais de l’islam politique”, disponible sur https://bx1.be/categories/news/francois-de-smet-defi-ecolo-choisit-un-projet-communautariste-qui-se-fait-le-relais-de-lislam-politique/?utm_source=chatgpt.com&theme=classic, publié le 4 décembre 2023.

[9] RTFB, “ »Nous sommes marqués par un processus communautariste » : selon Charles Picqué, le PS bruxellois s’est « résigné trop vite »”, disponible sur https://www.rtbf.be/article/nous-sommes-marques-par-un-processus-communautariste-selon-charles-picque-le-ps-bruxellois-s-est-resigne-trop-vite-11393987?utm_source=chatgpt.com, publié le 24 juin 2024.

[10] X, “La Bataille des Marolles”, disponible sur https://www.pave-marolles.be/la-bataille-des-marolles/, publié le 19 novembre 2024.

[11] Isabelle Pauthier, “ Dehors les bourges ou dedans le peuple ? La gentrification à Bruxelles”, disponible sur https://www.revuepolitique.be/dehors-les-bourges-ou-dedans-le-peuple-la-gentrification-a-bruxelles/?utm_source=chatgpt.com, publié le 03 mai 2012.

[12] Ligue des droits humains, “Uneus : cow-boys de proximité”, disponible sur https://www.liguedh.be/uneus-cow-boys-de-proximite/, consulté le 10 mars 2025.

[13] Front des mères, “ Un couvre-feu imposé aux mineurs à Cureghem pour le nouvel an”, disponible sur https://www.front2meres.org/un-couvre-feu-impose-aux-mineurs-a-cureghem-pour-le-nouvel-an/, publié le 7 janvier 2025.

[14] Manon Legrand, “ Violences policières : pire qu’hier, mieux que demain ?”, disponible sur https://www.alterechos.be/violences-policieres-pire-quhier-mieux-que-demain/, publié le 10 septembre 2020.

Camille Wernaes , “Violences policières : paroles de jeunes et des mères”, disponible sur https://www.revuepolitique.be/violences-policieres-paroles-des-jeunes-et-des-meres/, publié le 23 décembre 2021.

Andrea Rea, Carla Nagels et Jenneke Christiaens, « Les jeunesses bruxelloises : inégalité sociale et diversité culturelle », disponible sur https://journals.openedition.org/brussels/951, publié le 02 février 2009.

Centre D’action Laique, Emission En quête de sens, “ La jeunesse et la police: une relation problématique?”, disponible sur https://www.laicite.be/emission/les-jeunes-et-la-police-une-relation-problematique/, publié le 31 mars 2024.

[15] Raison du Cleuziou, Yann. « Le communautarisme. » Esprit, vol. 425, no. 6, juin 2016, pp. 28-30.

[16] RTBF, “Fouad Ahidar : Ce que révèle son succès électoral sur la population bruxelloise. »,disponnible sur https://www.rtbf.be/article/fouad-ahidar-ce-que-revele-son-succes-electoral-sur-la-population-bruxelloise-11450367, publié 16 octobre 2024.

[17] RTBF, “ Le communautarisme au pays du communautarisme” disponible sur https://www.rtbf.be/article/le-communautarisme-au-pays-du-communautarisme-11311632, publié le 12 janvier 2024.

[18] Sylvie Tissot, “Qui a peur du communautarisme ? Réflexions critiques sur une rhétorique réactionnaire”, disponible sur https://lmsi.net/Qui-a-peur-du-communautarisme?utm_source=chatgpt.com, publié le 28 octobre 2019.

[19] Sylvie Tissot, « Entre soi et les autres », Actes de la recherche en sciences sociales, n°204(4), p. 4-9, disponible sur : https://shs.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2014-4-page-4?lang=fr, publié en 2014.

[20] Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, ‘Sociologie de la bourgeoise’, (4e éd.). La Découverte, p. 84, disponible sur : https://shs.cairn.info/sociologie-de-la-bourgeoisie–9782707175403?lang=fr , publié en 2016.

[21] Céline Pécheux, « Bridgerton en Belgique : à quoi ressemblent les soirées de l’élite belge ? », ELLE Belgique, disponible sur : www.elle.be/fr/443643-bridgerton-en-belgique-a-quoi-ressemblent-les-soirees-de-lelite-belge.html, publié le 6 février 2025.

par racism-search | Fév 22, 2025 | Interviews

Comment votre travail a-t-il évolué au cours de vos 9 années en tant que vice-président de l’ECRI ?

Pour répondre à cette question, il est d’abord important d’expliquer ce qu’est l’ECRI.

( source : European commission, https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance )

L’ECRI est une institution du Conseil de l’Europe, active depuis 30 ans, et ses membres sont indépendants. Le rôle de l’ECRI est de surveiller la situation des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe (il y a 46 États). Chaque pays est visité régulièrement pour évaluer comment sont gérés les problèmes comme la discrimination et les crimes de haine. Nous fournissons des recommandations sur des sujets tels que l’égalité, les droits des migrants sans papiers, le maintien de l’ordre et l’éducation inclusive. L’ECRI travaille en étroite collaboration avec les organismes de promotion de l’égalité et les organisations de la société civile afin de mieux comprendre les réalités sur le terrain et de formuler des recommandations plus efficaces.

Avant de rejoindre l’ECRI, j’ai été pendant 12 ans membre de l’Institut néerlandais des droits de l’homme et de son prédécesseur, la Commission néerlandaise pour l’égalité de traitement. Bien que je ne me sois jamais définie comme une activiste, je me suis toujours considérée comme quelqu’un qui s’engage à avoir un impact positif. Je me suis vite rendu compte que, même si ce type d’approche est important, il ne s’attaque pas entièrement au problème plus vaste du racisme, qui est principalement systémique et institutionnel.

C’est à ce moment-là que mon attention s’est déplacée. Je suis passée du traitement de cas individuels à un rôle plus large et plus stratégique, en m’interrogeant sur les causes profondes du racisme dans la société. En tant que Commissaire à l’égalité de traitement et aux droits de l’homme, j’ai appris que la lutte contre la discrimination et le racisme ne se limite pas à l’application de la loi. Il est essentiel de comprendre les structures de pouvoir et les préjugés dans nos institutions, même dans le système de justice, qui peuvent entraver l’accès à la justice pour les victimes de discrimination. De plus, le langage et les notions juridiques peuvent être trop étroits et ne s’alignent pas toujours avec le langage des sciences sociales ou de l’anthropologie, ce qui peut limiter une véritable compréhension des aspects systémiques et culturels qui influencent les réalités vécues.

Le travail de l’ECRI a évolué au fil des ans. Il y a quelques années, lorsqu’on s’attaquait à la discrimination et au racisme auxquels étaient confrontées les personnes noires et racisées en Europe, l’accent était principalement mis sur l’intégration des migrants et les obligations des gouvernements. Aujourd’hui, cependant, nous comprenons que les Noirs, les musulmans et d’autres communautés minoritaires font partie des sociétés européennes depuis des siècles, et qu’il ne suffit plus de se concentrer sur l’intégration. Maintenant, nous devons discuter d’une véritable inclusion, de la non-discrimination et d’un changement fondamental des mentalités.

Quels sont les défis de la lutte contre le racisme en Europe ?

Les défis sont nombreux. Premièrement, tous les pays n’ont pas mis en place la législation appropriée. Même lorsqu’une loi existe, sa mise en œuvre reste un problème important. De plus, il y a un manque d’organisation au sein des communautés nécessaires pour lutter stratégiquement contre la discrimination et pour déposer des plaintes contre le gouvernement. L’un des plus grands obstacles est le déni du racisme et de la discrimination : de nombreux fonctionnaires et politiciens refusent de reconnaître ces réalités.

De plus, il existe un fossé générationnel dans le partage de l’expérience de la lutte contre le racisme. Les jeunes générations, qui n’ont souvent pas accès à l’histoire des luttes passées, ont l’impression de réinventer le combat pour la première fois. Ce manque de mémoire institutionnelle et de transmission des batailles passées est un autre défi.

Les communautés ne sont pas toujours bien organisées, et celles qui le sont manquent souvent des fonds nécessaires pour mener à bien leur travail. Ces efforts sont déployés parallèlement aux luttes quotidiennes de la vie dans une société marquée par le racisme. Le manque de soutien, notamment au niveau familial et social, rend encore plus difficile l’engagement dans les espaces de pouvoir. De plus, ces espaces de pouvoir ne sont pas toujours ouverts ou accueillants. Alors, comment peut-on rester entier et fidèle à soi-même dans des environnements qui ne nous sont pas favorables ou constructifs ?

Quelle est la meilleure façon de lutter contre les discriminations intersectionnelles tout en les ciblant spécifiquement ?

La discrimination intersectionnelle est à la fois importante et très complexe. Comme le souligne l’ECRI, si l’intersectionnalité est un outil clé pour comprendre ces questions, certaines discriminations sont plus faciles à gérer que d’autres. Par exemple, le racisme peut être traité plus directement, mais l’intersection de la classe, de la race et du sexe présente des défis supplémentaires. Cela s’explique principalement par le fait que certains secteurs des institutions ont des systèmes de protection plus développés que d’autres.

L’un des grands obstacles est la réticence des institutions à tenir compte de ces intersections, car elles estiment que cela dépasse leur mandat, ce qui conduit souvent à un manque d’action. Ainsi, l’effort pour aborder l’intersectionnalité doit être continu, pour s’assurer que cette approche est incluse dans toutes les stratégies et pratiques.

Même si l’ECRI tente de travailler de manière intersectionnelle, l’application de cette approche reste difficile. Un exemple clair est que les politiques de genre n’ont pas apporté de réels avantages aux femmes noires, aux femmes musulmanes ou à celles qui portent le hijab, qui continuent de faire face à des inégalités visibles. Bien qu’il y ait quelques signes de progrès, les résultats réels ne sont pas encore clairs, ce qui montre à quel point il est difficile d’appliquer l’intersectionnalité dans de nombreux domaines.

Comment lutter au mieux contre le racisme, avez-vous observé des actions qui, selon vous, devraient être plus développées à travers l’Europe ?

La lutte contre le racisme dépend d’abord de l’identité et des objectifs des individus ou des organisations impliqués, et de ce qu’ils veulent accomplir. Une organisation de la société civile, par exemple, doit d’abord définir clairement sa mission et ses objectifs. Sans cela, il devient difficile de structurer une stratégie efficace.

En fonction de qui vous êtes et de qui vous voulez toucher, la lutte contre le racisme nécessite une approche ciblée, axée sur des problèmes spécifiques sur une période donnée, avec des objectifs clairs. Il faut connaître les besoins spécifiques et les actions nécessaires dans un contexte donné. Par exemple, selon les pays, les expériences et les besoins peuvent varier.

Il est également très important de rester en contact avec la communauté, car cela permet de se préparer à la résistance et de créer des espaces sûrs. De plus, il est important que l’écoute reste présente dans ces espaces pour éviter de recréer les erreurs du passé. Même avec des objectifs positifs, ces espaces peuvent toujours reproduire des dynamiques oppressives, telles que celles héritées du patriarcat ou du colonialisme.

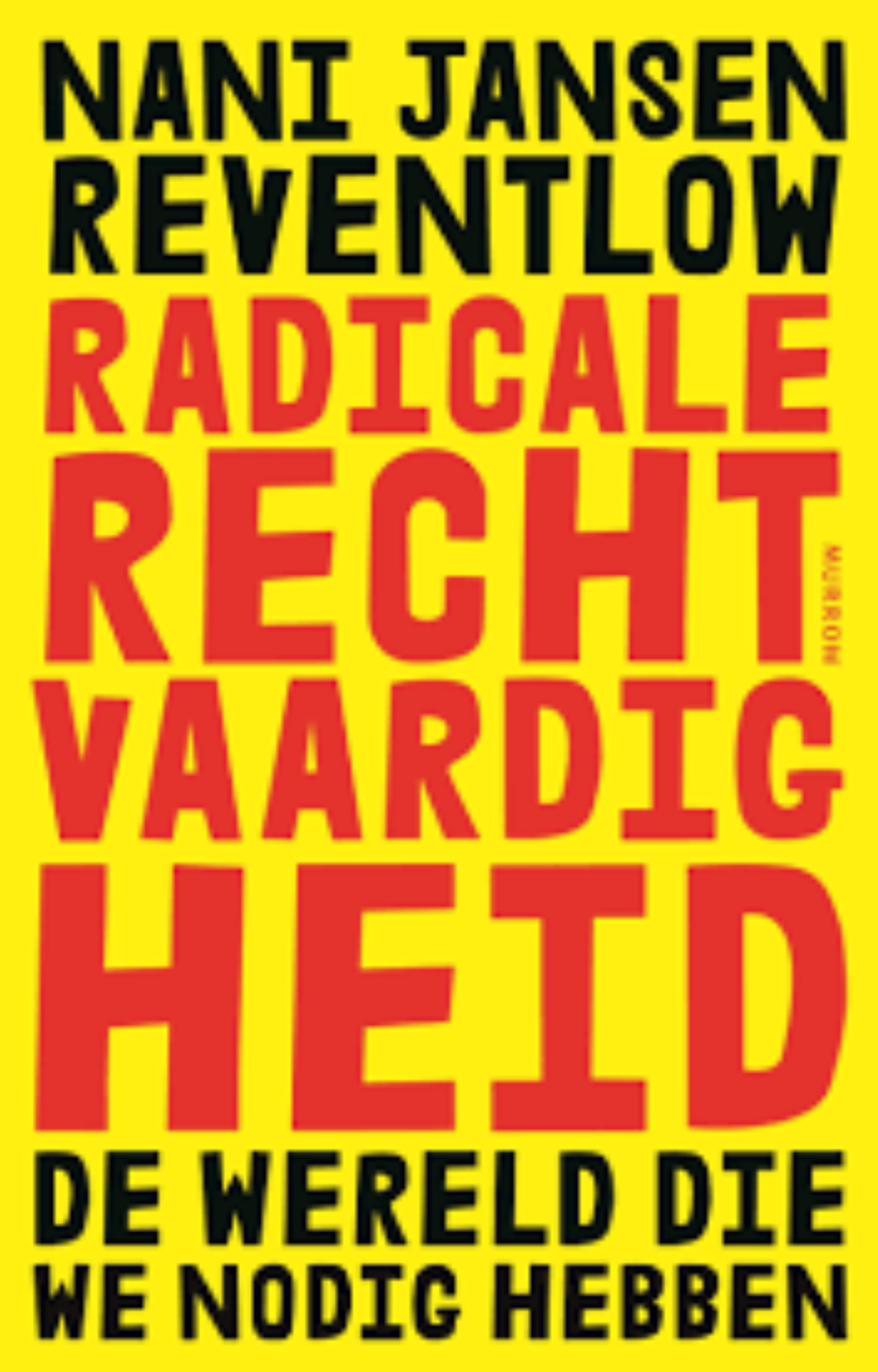

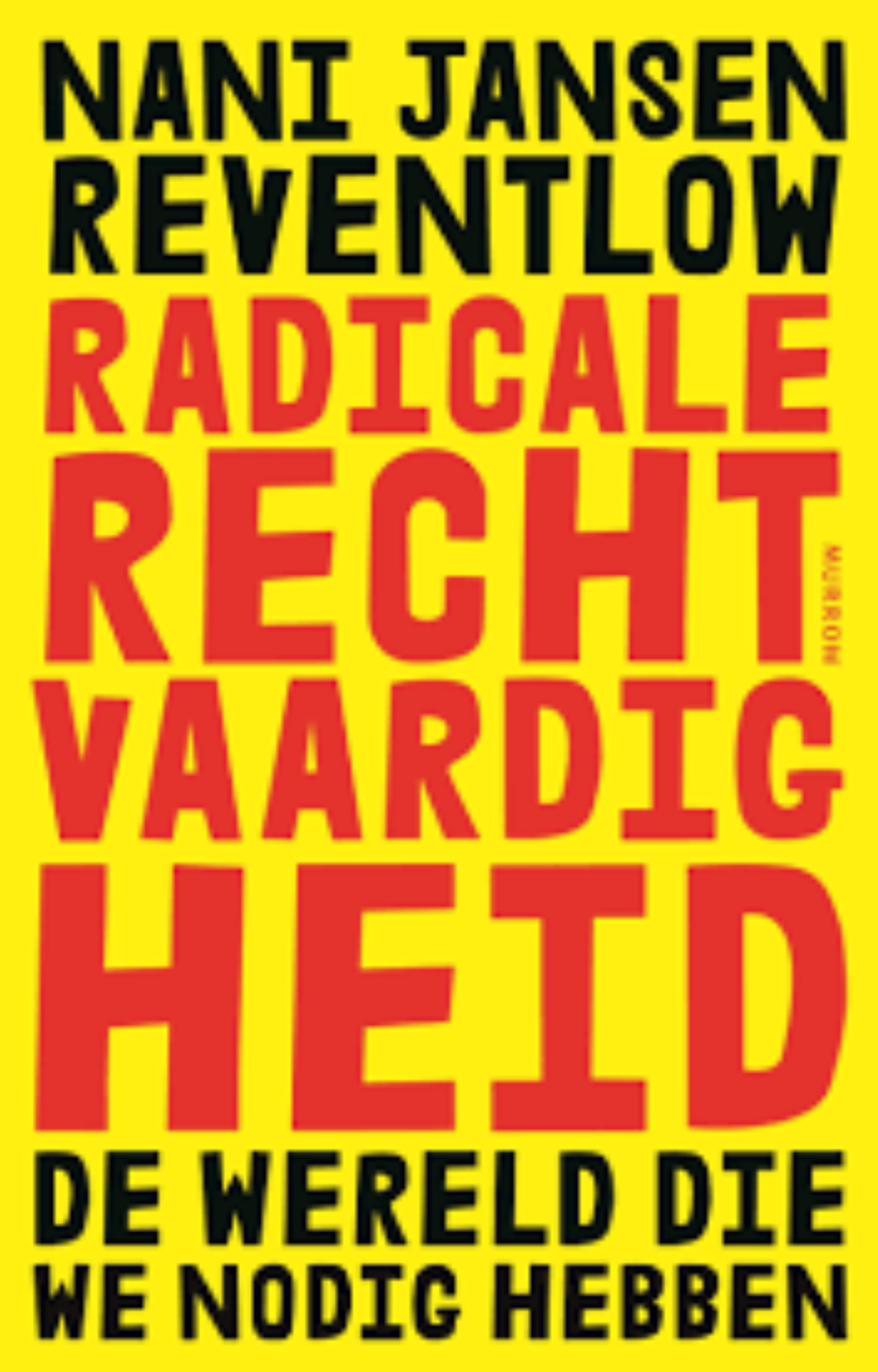

Par exemple, le travail effectué par l’organisation appelée Justice systémique (https://systemicjustice.ngo) est une bonne pratique pour moi. La fondatrice, Nani, est une avocate qui travaille dans le domaine du contentieux. Elle soulève toujours des questions sur les contentieux, visant à être les plus stratégiques et les plus près de la réalité, y compris sur l’appropriation de l’action.

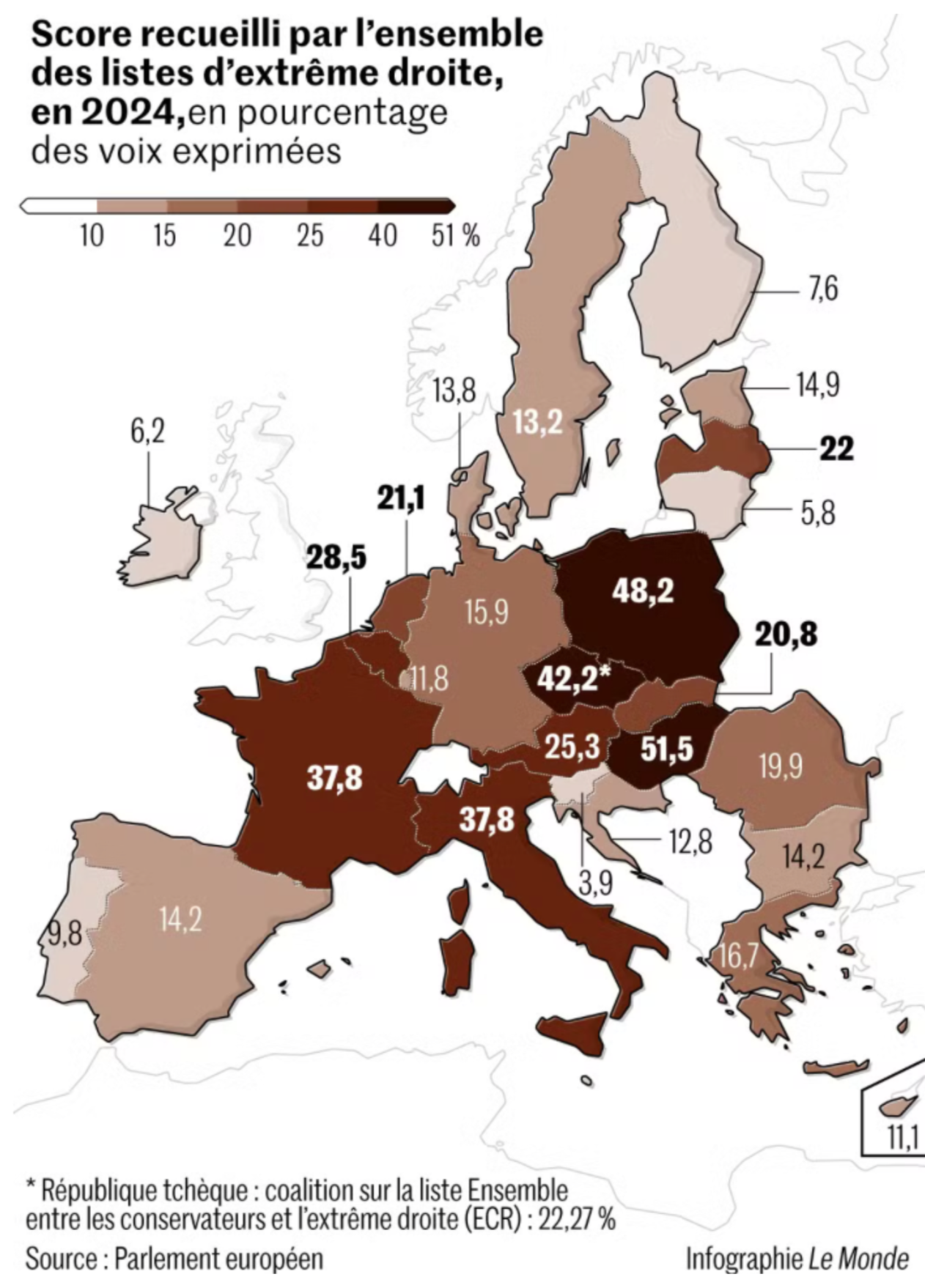

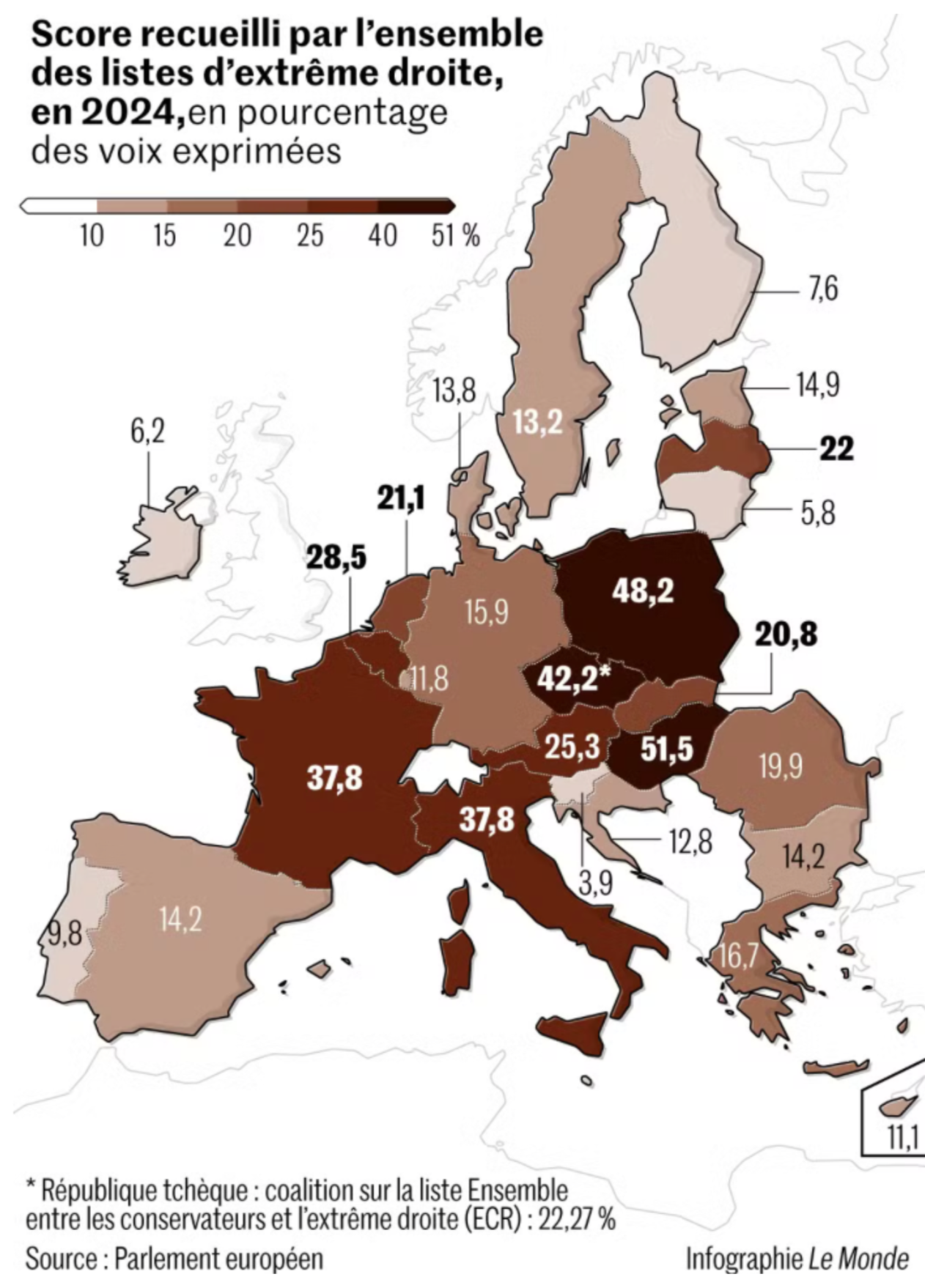

Comment contenir la montée de la xénophobie et de la marginalisation dans presque tous les pays européens ?

( source: Le monde : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/06/13/elections-europeennes-l-extreme-droite-en-force-dans-les-pays-fondateurs-de-l-ue_6239225_3210.html publié le 13 juin 2024 )

L’un de mes collègues dirait que la montée de la xénophobie est une sorte de retour de bâton en raison du succès du travail de lutte contre le racisme. C’est peut-être le cas, ou peut-être pas.

Je ne suis pas tout à fait d’accord, mais je peux voir comment cela pourrait avoir un effet. Par exemple, en raison de la mondialisation et d’autres facteurs, il y a un sentiment de peur, et les politiciens peuvent gagner plus de pouvoir en se concentrant sur ce genre de questions.

La question est donc « Comment s’y prendre ? ». Tout d’abord, l’action dépend de l’objectif de votre organisation. En outre, nous devons bien prendre soin de nous-mêmes personnellement et en tant qu’organisation. Nous devons nous interroger : «Qu’est-ce que je veux faire ? » « Qu’est-ce que j’atteindrais et quelle est ma stratégie ? » « Quel est mon objectif ? pourquoi et comment est-ce que je m’organise ? » parce que beaucoup de choses sont possibles, lorsque vous pouvez répondre à ces questions, vous serez en mesure de définir certaines actions.

Il y a des actions différentes : vous pouvez vous organiser avec d’autres, faire des contre-actions ou vous pouvez faire des déclarations parce que c’est ce qui se passe en ce moment. Lorsqu’il y a une guerre, la question est la suivante : « Êtes-vous celui qui va se battre, ou votre stratégie est-elle de rester et de faire ce que vous faites et de ne prendre les mesures appropriées qu’en cas de besoin ? ». Cela dépend de qui vous êtes et de qui vous voulez être. Je ne dirais pas de ne pas se battre, parce que, par exemple, nous avons eu toute la discussion sur Black Pete aux Pays-Bas. Pendant 40 ans, de nombreuses générations ont déclaré : « C’est raciste » et ont fait des déclarations similaires. Cependant, ce n’est qu’au cours des 10 dernières années que les jeunes ont vraiment commencé à agir, faisant souvent face à des attaques en conséquence. Ils ont élaboré des stratégies et payé un prix énorme pour amener les choses là où elles sont maintenant. Il s’agissait de sensibiliser le public, bien sûr, et le meurtre de George Floyd a été extrêmement important pour accroître la sensibilisation. Cet événement a conduit de nombreuses organisations et de nombreux pays à dire : « OK, maintenant je me rends compte » et à agir. Mais ces progrès sont le résultat de militants ( https://kozwartepiet.nl/) qui se battent sans relâche depuis 10 ans. Par conséquent, le message est resté cohérent, c’est ainsi qu’il a atteint son objectif. Une fois qu’une masse critique a été atteinte, la responsabilité s’est déplacée vers la société – les gens ne pouvaient plus prétendre à l’ignorance. Cela démontre que certains droits, bien que inhérents, ne sont pas toujours accordés gratuitement ; Il faut se battre pour eux.

( source https://www.nanijansen.org )