par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Mini-Séries

“On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents”

Née à Shillong en Inde en 1961, Arundhati Roy est une écrivaine et militante indienne. Durant son enfance, elle est élevée à Aymanam par sa mère, elle-même très impliquée dans la défense des droits des femmes indiennes.

À 16 ans, Arundhati part s’installer à New Delhi. Elle y poursuit des études d’architecture à la Delhi School of Architecture.

Suite à la rencontre de son mari, réalisateur de cinéma, elle devient scénariste et réalisatrice pour la télévision indienne et joue même dans un film en 1985.

Elle utilise également son talent pour l’écriture afin de dénoncer les conduites injustes et protéger les plus faibles. Elle prend des positions fermes et révolutionnaires au sujet de la religion hindoue, la tradition des castes (il s’agit d’un système de division de la société indienne en plusieurs groupes hiérarchisés), de la politique de son pays mais également d’autres pays occidentaux (telle que celle des Etats-Unis).

Au cours de sa carrière, elle reçoit plusieurs récompenses pour ses œuvres littéraires. Son premier livre Le dieu des petits riens, par exemple, remporte le Booker Prize au Royaume-Unis (équivalent du Prix Goncourt).

Elle est connue pour son engagement pour l’écologie et les droits humains. Elle a d’ailleurs reçu, en 2004, le prix Sydney de la Paix pour son engagement dans des campagnes sociales et son appui au pacifisme (il s’agit d’une doctrine de la non-violence).

Sources:

[1] https://dicocitations.lemonde.fr/biographie/10230/Arundhati_Roy.php

[2]http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/arundhati-roy-15846.php

[3]https://fr.euronews.com/2016/02/23/cinq-minutes-pour-comprendre-le-systeme-des-castes-en-inde

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Débat, Sous représentation

La Sous-Représentation: Manque de Diversité

Les mouvements anti-racistes de ces dernières années ont ramené au devant de la scène une discussion qui a souvent été balayée sous le tapis : celle du manque de diversité dans les médias. Cette problématique est en réalité double. Il y a non seulement un manque de représentation mais il y a également une mauvaise représentation des communautés racisées. Malgré l’apparition croissante des minorités à l’écran depuis les années 2000, ces dernières restent toujours attachées à des rôles peu importants ou encore à des clichés [1]. Dans ce premier article, nous allons tenter de répondre à certaines questions primordiales : qu’est-ce que la sous-représentation ? Quelle est son importance ? Quelles sont les conséquences de la sous-représentation ? [a]

Qu’est ce que la sous-représentation ?

La sous-représentation est, en réalité, un aspect du racisme. Elle décrit une situation de déséquilibre dans laquelle les minorités sont moins représentées à divers rangs et les Blancs sont disproportionnellement plus présents que les autres groupes ethniques dans les positions les plus convoitées.

En avril 2018, Le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) met en avant ce problème dans son 4ème baromètre sur la diversité et l’égalité. En effet, la diversité régresse dans l’ensemble des types de programmes et cela même dans les rôles médiatiques les plus valorisés. Lors de ce même rapport, on apprend que les rôles “ prestigieux” sont les moins diversifiés ( quelques chiffres .. 29% porte-paroles, 6% d’experts issus de la diversité ) [b]et que les minorités sont surtout présentes dans les rôles passifs et principalement dans le domaine du sport [2].

Pourquoi est-ce problématique dans le monde du cinéma ?

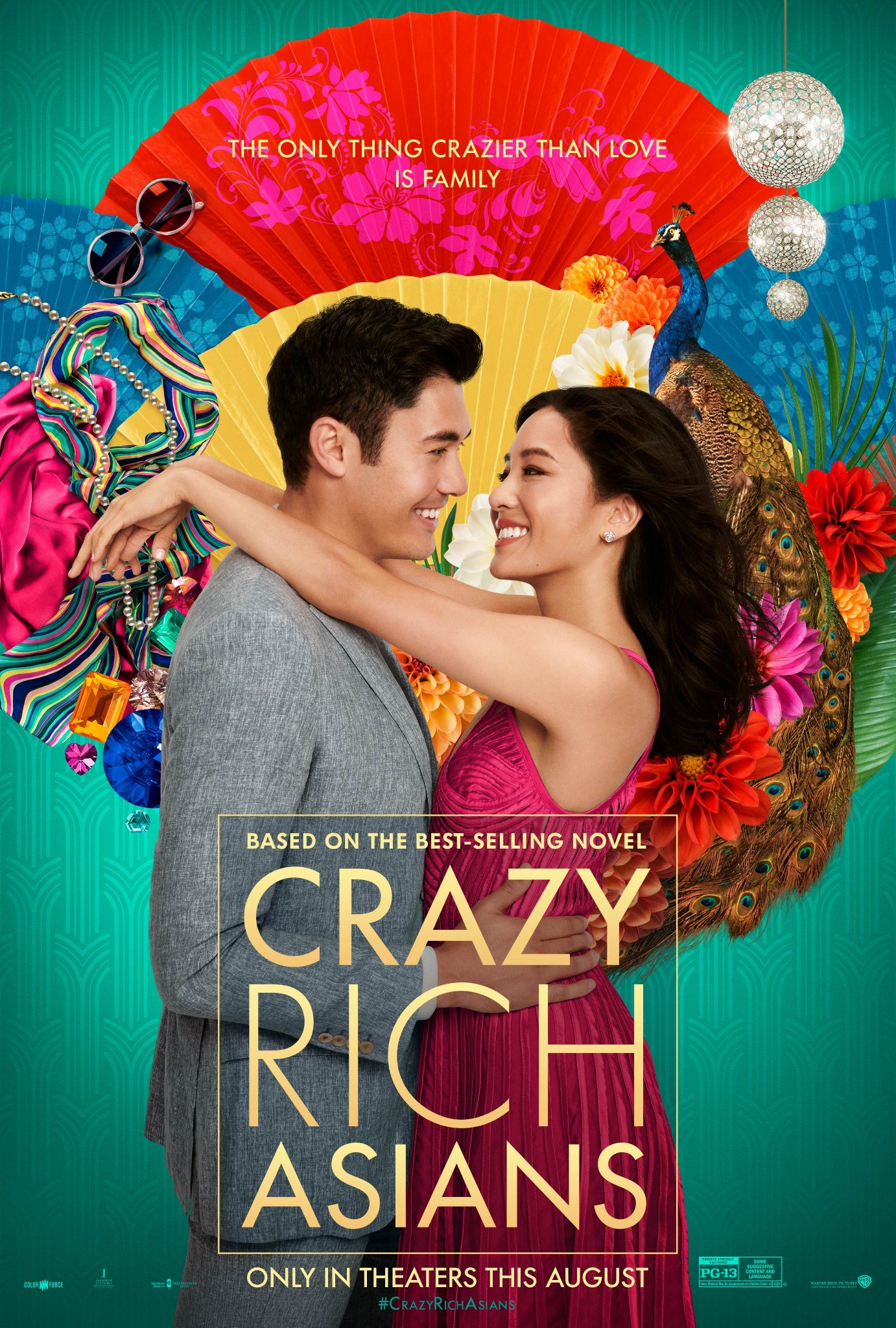

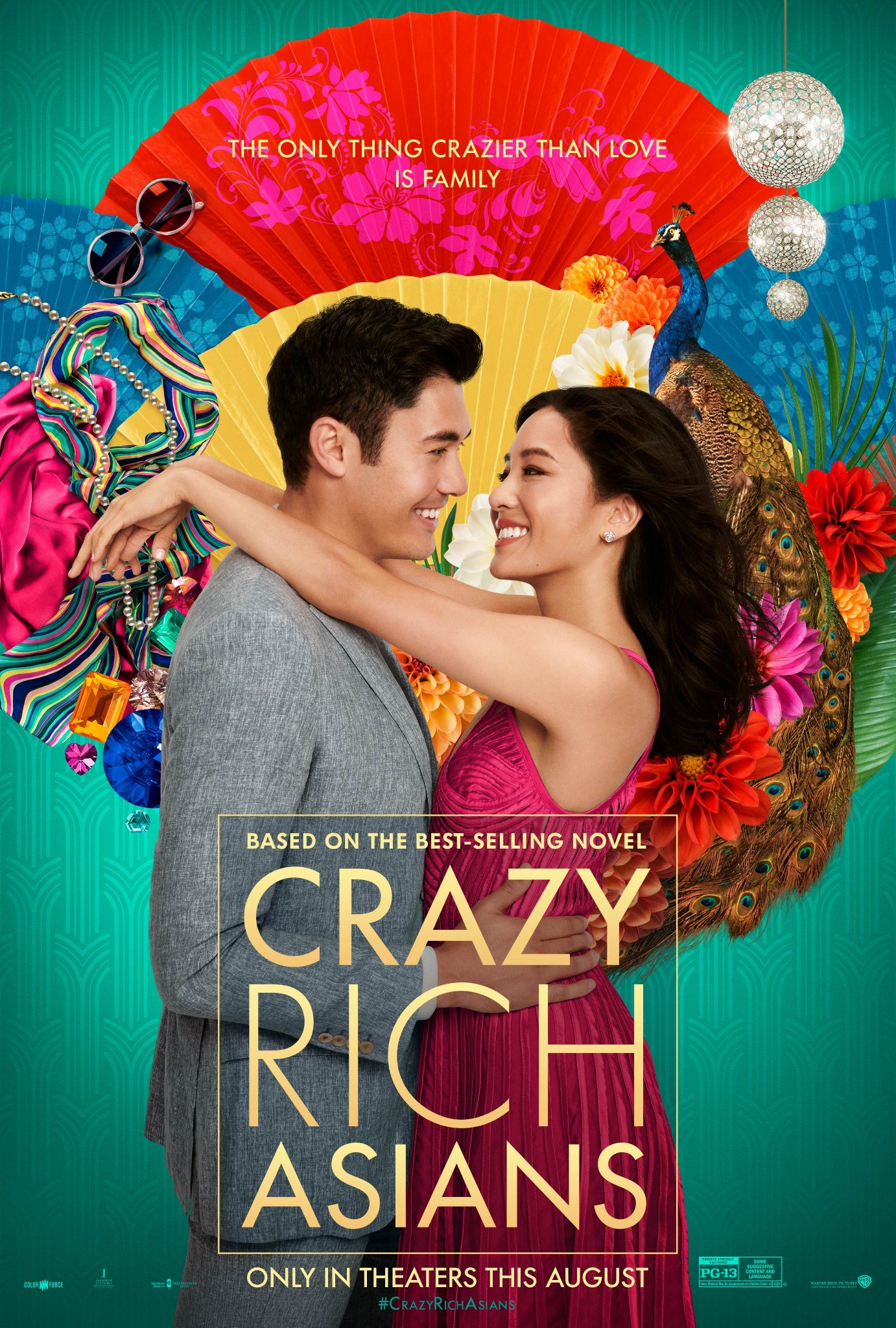

Poster pour Crazy Rich Asians

Poster pour Black Panther

Dans le monde du cinéma, on est face au même constat. En avril 2016 le mouvement #OscarSowhite est d’ailleurs lancé pour mettre en avant l’existence des acteur.rice.s non-blanc.he.s aux Oscars. Malgré les quelques avancées, notamment en 2018 avec Black Panther ( film mettant en avant la communauté noire) et Crazy Rich Asians[c][d] ( film mettant en avant la communauté asiatique), à Hollywood, le problème persiste encore. Chez nous aussi. En effet, dans les films, les Asiatiques ainsi que les Noir·e·s ou les Arabes incarnent généralement des seconds rôles empreints de stéréotypes grossiers [3] .

La vision des personnes racisées

La consommation d’images et de médias affecte notre vision de la réalité. Ainsi, ce que nous voyons à la télévision influence notre manière de voir les autres [4]. La manière dont un groupe ethnique est représenté peut créer des nouveaux préjugés.

De plus, en Europe, il y a peu ou pas de contact entre les différents groupes ethniques. Bien qu’ils coexistent, nous savons que les groupes ethniques ne se côtoient pas énormément. Forbes relaye que “des études démontrent que les audiences substituent la réalité par les stéréotypes qu’ils voient à l’écran quand ils n’ont pas d’interactions directes avec des groupes raciaux particuliers.[f][g] Par exemple, les stéréotypes des Latinos dans les médias peut entraîner les audiences à associer négativement l’immigration avec l’augmentation du chômage ou des crimes” [5]. Cette observation sur les Latinos peut facilement s’appliquer à la représentation des Noirs et des Arabes en Belgique et en France.

Le manque de diversité est également ressenti derrière l’écran. Les histoires et/ou expériences des minorités sont racontées par des ceux qui ne connaissent qu’une partie de leur vécu. Il y a alors un écart entre la réalité et son reflet à la télévision.

[…] pour ce qui est de la représentation des minorités à la télévision, la persistance des discriminations a pu être imputée tantôt aux institutions publiques qui n’exercent pas leur rôle coercitif, tantôt à la frilosité des patrons de chaînes, tantôt aux réticences supposées du public, tantôt aux écoles de journalisme dont le recrutement serait peu « ouvert à la diversité », etc. [6]

“Les médias, aujourd’hui aussi bien qu’il y a 50 ou 100 ans tendent à assimiler les étrangers, les immigrés, les réfugiés ou les minorités à un problème et s’y réfèrent par « eux » plutôt que comme une partie intégrante de « nous » ~T.A. Van Dijk [h][i]

L’impact de l’invisibilité médiatique sur les personnes racisées :

Le manque de diversité dans les médias affecte également la vision que les communautés racisées ont d’elles-même. Des études montrent par exemple que les jeunes racisé.e.s peuvent ressentir une baisse d’estime de soi [7]. Comment l’expliquer ? Se voir représenter dans diverses situations a un impact direct sur la manière dont on se positionne par rapport aux personnes de son environnement [8]. Un jeune qui voit une personne de sa complexion avec une histoire similaire à la sienne réussir dans le monde professionnel lui donne la sensation qu’il est capable d’atteindre un poste identique. Par exemple : être journaliste ou présentateur.trice télé.

Sources

[1] J. Rodier, “À la télévision, « la représentation des minorités ne se réduit pas à une question arithmétique” ”, disponible sur www.ina.fr, publiée le 29 novembre 2019.

[2]Association des journalistes professionnels, “ Etude de la diversité et de' l'égalité dans la presse quotidienne belge francophon” , disponnible sur www.csa.be

[3] C goffard, “ l’invisibilité des communautés asiatiques dans le cinéma occidental quel pouvoir a le cinéma sur notre imaginaire ? ”, disponible sur www.media-animation.be , publiée le 12 juin 2019.

[4] Nancy Wang Yuen, “Why is equal representation in media important”, disponible sur www.forbes.com, 22 mai 2019.

[5]Ibidem.

[6] M. Nayrac , "La question de la représentation des minorités dans les médias ou le champ médiatique comme révélateur d'enjeux sociopolitiques contemporains", Cahiers de l'Urmis, disponible sur www.journals.openedition.org, 13 octobre 2011.

[7] Nancy Wang Yuen, “Why is equal representation in media important”, disponible sur www.forbes.com, 22 mai 2019.

[8] Christophe André, “L’estime de soi”, Recherche en soins infirmiers, n°82, 2005/3, p. 27.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations

“Le racisme prospère quand il est nié ”

Né le 12 décembre 1941 à Mbourad, dans l’ouest du Sénégal, Doudou Diène est issu d’une grande famille. Il est surtout connu pour son rôle en tant qu’ancien Rapporteur Spécial des Nations Unies.

Diène intègre l’école la plus prestigieuse du Dakar. Il y subit le racisme de certains de ses camarades, enfants de riches colons. Ces événements ont animé son ambition et son engagement.

En 1961 il obtient son baccalauréat et termine premier au concours général de philosophie. Par la suite, il part vivre en France et passe sa licence de droit à l’institut politique de Paris. A Paris, Diène n’oublie pas ses origines et s’engage à la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF). En 1972, Diène rejoint l’UNESCO en tant qu’adjoint de l’ambassadeur du Sénégal Blaise Senghor.

En 2002, il devient rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination et de xénophobie. Par la suite, il travaillera aussi en tant qu’expert indépendant sur les violations des droits humains pendant la crise ivoirienne (2010-2011) ainsi que celle de Gaza (2014- 2018).

Au cours de sa carrière, il ne cesse de militer pour un monde plus juste et de dénoncer les propos racistes. Par exemple, en 2007, il dénonce le “discours à Dakar” de Nicolas Sarkozy. Dans ce dernier, l’ancien président français se montre condescendant par rapport au progrès de l’Afrique. Une phrase, en particulier, fait couler beaucoup d’encre : « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire ». Cette phrase est non seulement entachée de mépris mais elle est également le reflet de la pensée des hommes racistes du passé.

Il atteint le pic de sa carrière en devenant président de la commission d’enquête de l’Organisation des Nations unies sur le Burundi en 2018.

Sources

- Anna Sylvestre-Treiner, Dix choses à savoir sur Doudou Diène, président de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi, disponible sur www.jeunafrique.com, publié le 10 Octobre 2018

- Fiche personne Doudou Diène, disponible sur africultures.fr

- Stéphanie Plasse, Nicolas Sarkozy est-il raciste ?, disponible sur www.afrik.com, publié le 13 novembre 2007

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Racisme

Post Article 1 : Instragram

Qu’est ce que[a] le racisme ? [b][c][d]

Premier jet

Depuis quelques semaines, nous vous partageons notre nouvelle plateforme orientée vers la lutte contre le racisme. Dans ce premier post explicatif, il nous paraît évident de commencer par la question la plus fondamentale : qu’est-ce que le racisme ?

Afin de comprendre au mieux ce phénomène, nous devons commencer par distinguer la notion de discrimination du racisme. Le premier terme se rapporte à l’action d’isoler, de distinguer et de traiter différemment certains individus, ou même un groupe entier par rapport aux autres. [2].

La discrimination peut s’appuyer sur différents critères (âge, sexe, nationalité, race, etc). Il s’agit d’un concept large qui peut couvrir des actes racistes mais qui ne permet pas, à elle seule, de comprendre l’étendue du racisme. C’est pourquoi il est primordial de bien comprendre que ces deux notions présentent des similitudes mais ne sont pas identiques.

Le racisme, quant à lui, est fondé sur un ensemble de croyances ou de doctrines systématisées selon lesquelles il existe différentes races ainsi qu’un classement hiérarchique entre elles.

Le racisme ne se présente pas sous une seule et même forme. En effet, nous retrouvons généralement une distinction en fonction de l’adjectif qu’on lui accole : « scientifique», « institutionnel », « systémique »[e], ou encore “ordinaire”

Le racisme communément appelé “scientifique” émerge avec l’objectif de classer les êtres humains en fonction de leurs caractéristiques phénotypiques telles que la couleur de peau, la taille du crâne, les traits du visage, etc [3].

Bien que certains confondent souvent ces derniers, le racisme institutionnel se différencie du racisme systémique. Le racisme institutionnel est intégré dans le sysème politique, économique ,légal , ainsi que dans les relations professionnelles et académiques ( on le retrouve dans des systèmes comme l’apartheid ou encore la ségrégation) [4].

Le racisme systémique quant à lui vise les conduites racistes adoptées par ces mêmes institutions, en dehors d’un cadre légal ou procédural prédéfini. Il s’agit des inégalités de chances, des discriminations académiques, des discriminations face à la justice, de l’évaluation négative d’un groupe de personnes en raison de sa couleur de peau, etc. [5].

Le racisme ordinaire est direct, se caractérise par un discours haineux, du quotidien ou encore une « exagération des différences entre les cultures ou les systèmes de valeur ». Un exemple actuel est le cas de blackface. mais on le retrouve aussi dans l’imitation d’accent et tout autres stéréotypes.

En conclusion, en plus de la différence entre la notion de racisme et de discrimination, il existe plusieurs types de racismes. Il n’existe pas une échelle de gravité entre ces derniers. Chaque catégorie est la conséquence d’une autre. Chacune d’entre elles fait du mal à la personne qui la subit. C’est pour ça qu’avec Racism Search, nous avons comme but de sensibiliser le plus possible les gens sur cette thématique qui, au 21ème siècle, ne devrait plus exister.

Cet article t’as intéressé? Suis nos prochains posts !

BIBLIOGRAPHIE

[1] Larousse, disponible sur https://www.larousse.fr, consulté le 21 novembre 2020.

[2] Ahmed Lemligui, « Histoire d’un racisme au long cours. Quelques pistes pour un travailleur social », Le sociologue, 2011/1 (n°34), disponible sur www.cairn.info.be, p. 14.

[3] Ibid.

[4] Ahmed Lemligui, op.cit., p. 16 ; Florian Gulli, “Racisme institutionnel”, disponible https://lavamedia.be, 1er juillet 2020

[5] Fabrice Dhume, “Du racisme institutionnel à la discrimination systémique ? Reformuler l’approche critique”, Migrations Société 2016/1 (N° 163), disponible sur www.cairn.info.be, pp. 33-46.

[a]Qu’est-ce que le racisme ?

[b]tout d’abord pour moi on ne doit pas aborder le fait que le racime anti blanc n’existe pas ici. Ca doit être un post à part entière sur le sujet. ici on doit surtout poser les bases du racisme et de son origine.

[c]Completement d’accord !

[d]hyper d’accord

[e]Ca aussi sous forme d’organigramme ça peut être sympas

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Mini-Séries

« Les Racistes Sont des Gens Qui Se Trompent de Colère »

Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, et homme d’État sénégalais ©Getty – Erling Mandelmann/Gamma-Rapho

Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, et homme d’État sénégalais ©Getty – Erling Mandelmann/Gamma-Rapho

Né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, Léopold Sédar Senghor était un poète et écrivain. Il fut aussi le premier président de la République du Sénégal (1960-1980). Il marqua, entre autres, l’histoire en étant le premier Africain à siéger à l’Académie Française à partir de juin 1983. Léopold Sédar Senghor a commencé ses études au Sénégal et il est arrivé en France à 22 ans. Il a poursuivi son parcours scolaire à la Sorbonne puis au Lycée Louis-Le-Grand. Après la guerre, il a basculé dans le Parti communiste et a repris la chaire linguistique du Sénégal en 1960. A côté de sa carrière politique, il a continué à voyager et à enrichir son amour pour la poésie. Au cours d’un de ses voyages au Sénégal, Lamine Guèye (Chef de file local des socialistes) lui a proposé d’être candidat à la députation. Il a été élu député de la circonscription Sénégal Mauritanie à l’Assemblée nationale Française. Il a eu d’autres hauts postes tels que secrétaire d’Etat ou ministre conseiller, membre de la commission chargée d’élaborer la constitution ou encore conseiller général du Sénégal. En plus de sa carrière politique, Monsieur Senghor était médaillé d’or de langue française. Il a reçu plusieurs prix tels que le grand prix international de poésie de la Société des Poètes et artistes de France et de la langue française en 1963.

On retiendra de lui que c’était un défenseur du fédéralisme pour les Etats africains tout fraîchement indépendants. Sous sa présidence (1960-1980), il a également instauré le multipartisme et un système éducatif performant.

Sources

[1] http://www.presidence.sn/presidence/leopold-sedar-senghor.

[2] http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/leopold-sedar-senghor

Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, et homme d’État sénégalais ©Getty – Erling Mandelmann/Gamma-Rapho

Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, et homme d’État sénégalais ©Getty – Erling Mandelmann/Gamma-Rapho