par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Hypersexualisation, Intersectionalité

L’hypersexualisation

1. Qu’est ce que l’hypersexualisation ?

L’ “hyper”sexualisation consiste à donner un caractère sexuel à quelque chose qui ne l’est pas en soi. [1]

Pour discuter de l’hypersexualisation, il n’est pas imaginable de faire abstraction des problèmes de genre qui y sont directement liés. En effet, le concept genre* tient à évoquer “les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes”. [4] Définir ce concept permet de comprendre que le genre est la conséquence du regard que les Autres posent sur un individu, ainsi que son propre regard. D’ailleurs, dans le cadre de l’hypersexualisation, les hommes et les femmes n’en sont pas victimes de la même façon ; l’”hyper”-virilité est un pression subie par les hommes.

*Le genre est une notion très ancrée dans notre société et qui n’inclut pas les personnes non-genrées.

*Le genre est une notion très ancrée dans notre société et qui n’inclut pas les personnes non-genrées.

L’Association Américaine de Psychologie (APA) définit la victime de l’hypersexualisation

« La personne est présentée comme un objet sexuel : une chose à utiliser et non un être capable de faire des choix, d’agir de façon indépendante; et la sexualité est imposée de façon inappropriée .» [2.2]

Dès lors, l’hypersexualisation ne peut qu’induire l’objectivation et la marchandisation des corps. L’individu victime de ce regard devient un individu sans subjectivité et l’entièreté de sa personne est réduite à son corps.

Selon l’APA, l’hypersexualisation apparaît lorsqu’un des 4 critères suivants est rempli:

- La valeur d’une personne dépend uniquement de son comportement sexuel ou de l’attirance sexuelle qu’elle dégage, excluant d’autres caractéristiques

- Une personne est assujettie à une norme qui assimile l’attraction physique (stricte- ment définie) au fait d’être sexy

- Une personne est sexuellement dépersonnalisée – elle est davantage considérée comme un objet sexuel que comme une personne apte à agir de façon indépendante et à prendre des décisions

- La sexualité est imposée à une personne de façon inappropriée. [3]

Ces différents critères permettent d’éviter de s’inscrire dans le système qui accepte l’hypersexualisation chez la plupart des femmes adultes.

Ce phénomène est de plus en plus banalisé par les médias [2] et les dérives de l’hypersexualisation sont nombreuses. Le cas particulier de l’érotisation des enfants et adolescent.e.s est souvent pointé du doigt. Pourtant, ce phénomène a un impact sur d’autres publics et l’hypersexualisation des femmes racisées n’est pas des moindres.

2. D’où vient ce concept ?

Pour comprendre cette conséquence du racisme, nous devons revenir en arrière dans l’histoire, enfin de saisir l’émergence du concept de “ l’hypersexualisation des femmes racisées”.

Comme le département History of Congo and the Belgian colonisation vous en faisait part dans son article sur la Condition de la femmes dans le Congo colonial, l’hypersexualisation de la femme noire a un lien direct avec la colonisation. Ainsi par exemple, à cette époque, dans les pays occidentaux, il y avait des zoos humains. Des colons capturaient des africains et africaines pour les enfermer et les traiter comme des animaux; les gens payaient pour se rendre dans ces espaces. Le regard occidental a dépravé la femme noire, qu’elle soit dans ces zoos ou chez elle – par la faute de l’imaginaire colonial[5]. Les femmes autochtones sont également victimes de leur passé colonial [5].

“l’hypersexualisation des femmes noires, en miroir avec la féminité pure des femmes blanches, pose une dichotomie très forte, dans la continuité de l’imaginaire colonial. ” [6]

![]()

Cette contradiction avec la femme pure qu’est la femme blanche est aussi retrouvée dans la comparaison avec “ la beurette”, qui represente une sexualité “irrespectable” [6]. Le fantasme de la “beurette” puise directement son origine dans la colonisation. Selon l’historien et spécialiste dans les questions coloniales, Pascale Blanchard, l’appellation de la femme “orientale” dérive déjà du fait que dans l’imaginaire européen de l’époque, les frontières n’existaient pas entre les pays arabes [8]. A cela s’ajoute la fausse croyance que les femmes maghrébines attendaient, seins nus, les colons européens dans les rues. Ce concept, nommé “la sortie du harem”, a été transcrit dans la littérature occidentale [8].

Ce fantasme, complètement absent dans la réalité de ces pays, va mener à la création de bordels instaurés par les colons pour assouvir leur perversion.

![]()

Le même constat avait déjà été relevé pour les femmes asiatiques dans notre article sur les préjugés #2 où nous vous parlions de l’origine du fétichisme visant ces dernières.

Le philosophe Achille Mbembe estime que “ l’exotisme est la langue privilégiée du racisme à la française” [7]. En effet, la frivolité, qui est une des branches de cet exotisme, était une des notions utilisées par les européens pour asseoir leur supériorité sur toutes personnes racisées[7]. L’exotisme a un lien direct avec la déshumanisation car il faisait passer les peuples d’Orient, du Pacifique, d’Afrique mais aussi tout autre peuple autochtone comme des peuples primifits intéressaient uniquement par le sexe, la lascivité ect.. . On peut donc affirmer qu’ en utilisant ce rapport du genre et de la sexualité, les colons ont retiré leur pouvoir aux femmes racisées les faisant passer pour de simples objets sexuels, soumises, dociles ou encore sauvages, auxquelles ils ne pouvaient résister [7].

Paul Gauguin, « Arearea »(joyeusetés), 1892.

Enfin, il est nécessaire d’insister sur le fait que l’hypersexualisation des femmes racisées repose sur la notion de l’intersectionnalité. En effet, il ne s’agit pas de critères uniques qui s’associent mais bien d’un croisement des représentations “ethnico-raciales, genrées, sociales et générationnelles” [9]

3. Quelles sont les tendances hypersexualisées aujourd’hui ?

Tel que Chantal Isme l’explique, “que ce soit dans les films pornographiques, les vidéos clips ou les annonces publicitaires, la question de la sexualité et les différences raciales sont souvent mises en avant. En plus de banaliser la sexualité, ces clips entretiennent les stéréotypes : les femmes noires sont présentées comme des esclaves, les femmes asiatiques comme des soumises, les latino-américaines comme des femmes exotiques, etc” [5]. Par conséquent, les femmes racisées sont réduites à leur corps et leur valeur est constamment remise en question. Les femmes racisées sont souvent présentées dans des positions dégradantes qui mettent en avant les parties de leur corps qui sont sexualisées par les hommes. Les statistiques des sites pornographiques démontrent que les recherches penchent en faveur de vidéos dégradantes (“femme noire esclave”, “beurette” sont des exemples de termes fréquemment recherchés) [10].

L’hypersexualisation n’a pas uniquement des conséquences à travers les médias. Il y a en effet un lien bien réel entre les opportunités professionnelles et l’image de la femme racisée. L’hypersexualisation favorise le racisme systémique en imposant à ces femmes une étiquette injuste, dégradante et dévalorisante [5]. En conséquence, un doute persiste quant aux compétences et aux capacités de ces femmes dans le milieu professionnel. En effet, “les corps des employées domestiques font l’objet d’une exotisation importante de la part des employeur·e·s, qui s’inscrivent dans des imaginaires postcoloniaux [10].”.

“Assigner ces femmes à la domesticité, et par là, réduire leur corps à la maternité et au travail reproductif du foyer, ont en outre pour effets une intériorisation de leur supposée infériorité en tant que femmes, personnes racisées, et travailleuses.” -Alizée Delpierre

Ainsi, par exemple, la femme noire, auparavant esclave, est aujourd’hui vue comme domestique, candidate parfaite pour s’occuper des autres. La femme noire est ainsi décrite comme “petite mais avec une poitrine généreuse”, “rassurante pour les enfants” [11]. Dans la même lignée, les stéréotypes et le fétichisme de la femme asiatique amènent les employeurs à les associer à des “qualités de docilité, de discrétion et de raffinement” [11].

Sources :

- [1] S. Morin, “C’est quoi l’hypersexualisation”, publié le 25 juillet 2009, disponible sur www.sophiesexologue.com.

- [2] ECPAT, “Médias et hypersexualisation: liaisons dangereuses”, étude réalisée en 2005, disponible sur www.ecpat.be.

- [2.2] définition provenant de l’APA dans ECPAT, “Médias et hypersexualisation: liaisons dangereuses”, étude réalisée en 2005, disponible sur www.ecpat.be.

- [3]APA, “Report on the APA task force on the sexualization of Girls”, publié en 2007, disponible sur www.apa.org, page 6

- [4] OMS. “ qu’entendon-nous par “ sexe ” et par “genre”? ”, consutlé le 30 avril 2021, disponible sur www.who.int.

- [5] C. Isme, “Webinaire sur l’Hypersexualisation, racisme et prostitution”, publié le 2 mai 2017, disponible sur www.espacesvie.com

- [6] S. Aït Mansour, “La sexualité «exotique» déconstruite par Garçesé”, publié le 27 février 2017, disponible sur www.lapeniche.net.

- [7] X.Ducandas, “ Filles exotiques », l’hypersexualisation des femmes racisées : un enjeu postcolonial”, publié le 30 octobre 2017, disponible sur www.letslookaftersite.wordpress.com.

- [8] N. Hathroubi-Safsaf “ Pascal Blanchard : “Le fantasme écrase le réel”, publié le 5 octobre 2018, disponnible sur www.lecourrierdelatlas.com

- [9] F. Valdayron, »J’ai envie de tester une Arabe”: en 2019, les femmes racisées sont toujours hypersexualisées”, publié le 23 janvier 2019, disponible sur www.lesinrocks.com.

- [10]C. Wernaers, “Colonisation: aux origines de l’hypersexualisation des femmes noires”, publié le 4 juillet 2020, disponible sur www.rtbf.be

- [11] A. Delpierre, “Les Noires sont sales, par contre, elles font de bonnes nounous” : dans l’emploi domestique, des stéréotypes tenaces”, publiée le 18 décembre 2020, disponible sur www.theconversation.com

par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Droits, Legal Text For All

Introduction

Ces dernières années, le port du voile a fait l’objet de nombreux débats houleux et d’attaques à répétition.Ces dites attaques sont souvent synonymes d’islamophobie, qui plus est, sous une forme genrée.

Entre droit à la liberté de religion, vivre-ensemble et discrimination, nous te proposons d’analyser deux arrêts de Cour de Justice de l’Union européenne.

La vision de la laïcité consacrée en 2017 par la CJUE dans les arrêts Achbita et Bougnaoui est directement inspirée du modèle français, dont la laïcité a souvent pris une tournure ambitieuse et envahissante au cours des trente dernières années.

Faits de l’affaire Achbita

En 2003, Madame Achbita a commencé à travailler comme réceptionniste au sein de la société G4S, société de gardiennage. A cette époque, une règle non-écrite prônait que les travailleurs ne pouvaient pas porter, sur leur lieu de travail, des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

En 2006, elle fait savoir à ses employeurs qu’elle compte porter le voile, mais ceux-ci lui informent que c’est contraire au principe de neutralité applicable dans cette entreprise. Quelques mois après, l’entreprise modifie son règlement intérieur et y inscrit la clause selon laquelle : « il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ».

Le 12 juin 2006, Madame Achbita est licenciée en raison du port de son voile, en tant que musulmane, sur son lieu de travail. Elle décida de porter plainte et fut soutenue par Unia dans ses démarches.

Après une longue procédure devant les tribunaux belges, la Cour de Cassation décide de surseoir à statuer* pour poser une question à la Cour de justice de l’Union européenne*. Cette question est la suivante : « l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ? »

Conclusion de la Cour

Il est donc demandé à la Cour d’établir si cette interdiction constitue une discrimination directe. Dans un premier temps, elle va devoir donner une définition du terme “religion” étant donné qu’on n’en retrouve pas dans la loi. Pour ce faire, elle se réfère aux considérants et aux traditions des Etats membres. Elle établit que la notion de religion couvre tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse.

Ensuite, elle en vient donc à se poser la question posée par la Cour de cassation, à savoir si cette différence de traitement constitue une discrimination directe.

Elle conclut qu’il ne peut s’agir de telle discrimination car en traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise et en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes, cela ne crée par de discrimination directement fondée sur la religion ou sur les convictions.

Elle ajoute, par contre, que la juridiction de renvoi*, bien qu’elle n’ait pas posé la question, puisse s’interroger sur la présence d’une discrimination indirecte. Il faut donc vérifier si l’obligation, en apparence neutre, n’aboutit pas, dans les faits, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données.

Toutefois, si cette mesure est justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, on ne pourrait conclure à une telle discrimination indirecte.

Dans un premier temps, la Cour dit que la volonté d’avoir une politique de neutralité dans l’entreprise est légitime car cela correspond à la liberté d’entreprise.

Ensuite, concernant le caractère approprié et nécessaire, la Cour donne quand même certains indices intéressants. Elle dit qu’il faut que la juridiction de renvoi vérifie s’il n’était pas possible de proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec les clients et permettant ainsi d’apporter une autre solution au licenciement.

Faits de l’affaire Bougnaoui

Madame Bougnaoui a été engagée au sein de la société Micropole Univers en tant qu’ingénieure d’étude. Lors de son embauche, elle portait déjà le foulard mais on lui a dit qu’elle devrait peut-être le retirer dans ses contacts avec les clients.

Un client a indiqué qu’il se sentait gêné par ce port du foulard et s’est plaint directement à l’employeur de Madame Bougnaoui. Cet employeur la convoqua et lui demanda d’accepter les contraintes professionnelles et donc de ne pas porter le voile, ce à quoi elle répondit par la négative.

Par conséquent, il décide de la licencier pour faute grave. Suite à cela, Madame Bougnaoui décide de porter plainte pour licenciement à caractère discriminatoire. Elle est soutenue par l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH).

Après une longue procédure devant les juridictions françaises, la Cour de Cassation française pose une question à la Cour de justice de l’Union européenne.

La question posée consiste à se demander si la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services de cette entreprise assurés par une travailleuse portant un foulard islamique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l’entreprise.

Conclusion de la Cour dans l’affaire Bougnaoui

La Cour estime que « la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante » et conclut donc sur une discrimination à l’égard de Me Bougnaoui.

Elle établit néanmoins qu’une entreprise peut très bien adopter une politique générale de neutralité qui prohibe le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, mais sous certaines conditions. Ainsi, une telle politique doit être poursuivie de façon indifférenciée et doit s’appliquer de la même manière à tous les travailleurs. La Cour estime donc que le règlement intérieur d’une entreprise peut prévoir l’interdiction du port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux. Rappelons que dans cette affaire, il n’y a pas de règlement intérieur, c’est une demande orale de l’employeur envers Me Bougnaoui qui ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une règle de neutralité établie à l’égard de tout le personnel, raison pour laquelle la Cour conclut à une discrimination.

La Cour ajoute que l’obligation de neutralité étant justifiée par un règlement intérieur, si un travailleur ne veut se conformer à la règle alors qu’il côtoie directement la clientèle, l’entreprise est tenue de chercher un autre poste de travail pour l’employé qui lui permettra de “ne plus être vu du client” et ce, afin d’éviter le licenciement.

Enseignements à tirer

On peut se réjouir du fait que la Cour admette une discrimination directe lorsqu’il est question d’une interdiction de port de signes religieux donnée de façon orale, ce qui ne permet pas de savoir s’il s’agit effectivement de la recherche par l’entreprise d’une politique de neutralité appliquée de façon indifférenciée à tous les employés.

Le point plus problématique de ces deux affaires réside dans l’admission par la Cour de la possibilité qu’une entreprise interdise le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux dans son règlement d’ordre intérieur.

Certes, c’est une mesure qui est d’apparence neutre car elle englobe toutes les religions et s’applique à tous les travailleurs. Mais, il est permis de se demander si dans les faits, une telle mesure n’est pas de nature à toucher de façon plus forte une catégorie de personnes, à savoir les femmes musulmanes qui portent le voile et si, en conséquence, il ne s’agirait pas d’une forme de discrimination indirecte.

D’ailleurs, la Cour énonce bien qu’un règlement intérieur qui interdit le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, bien que d’apparence neutre, pourrait constituer une discrimination indirecte si l’objectif poursuivi n’est pas légitime et que les moyens d’y parvenir ne sont pas justes et proportionnés.

Dans l’appréciation de la proportionnalité, la Cour dit qu’il faudrait vérifier s’il n’était pas possible, pour l’employeur, de proposer une sorte de poste en “back-office” qui permettrait d’éviter qu’un client ne voit la personne voilée, au lieu de licencier le travailleur.

Il est donc également permis de se demander si, finalement, cette suggestion faite par la Cour s’apparente vraiment à un aménagement raisonnable ? Certes, il s’agit d’une mesure qui permettrait de ne pas licencier (et donc d’un aménagement) mais est-ce qu’il est réellement raisonnable ? La réponse est non. Est-ce qu’on imaginerait un travailleur en situation de handicap à qui on dirait que, sa chaise roulante risquant de décourager la clientèle, la solution serait de le mettre à un poste qui s’effectue à la cave, loin des regards ? Non.

«Cette opportunité d’obtenir un poste en «back office» en lieu et place d’un licenciement constitue en réalité une forme de discrimination et encourage les employeurs à cacher la diversité présente au sein de leur force de travail en renvoyant les personnes dont la religion dérange au placard ». (Bribosia et Rorive, RTDH 2017)

Dico juridique

- surseoir à statuer : c’est le fait de différer un jugement dans l’attente d’éclaircissement, par exemple via une question posée à une Cour supérieure

- question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne : question posée par les juridictions nationales membres de l’UE à la Cour de justice de l’UE afin qu’elle les éclaire sur l’interprétation du droit de l’Union européenne

- juridiction de renvoi : juridiction devant laquelle est renvoyée l’affaire après que la question posée par une juridiction nationale à la Cour de justice de l’Union européenne ait été répondue

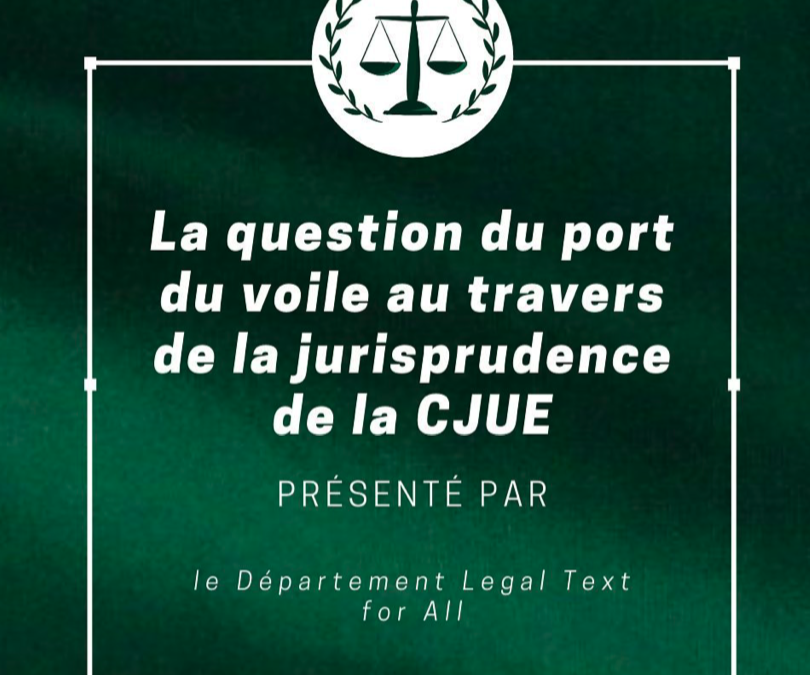

par racism-search | Jan 3, 2024 | Mini-Séries, Personnages

William Henry Sheppard

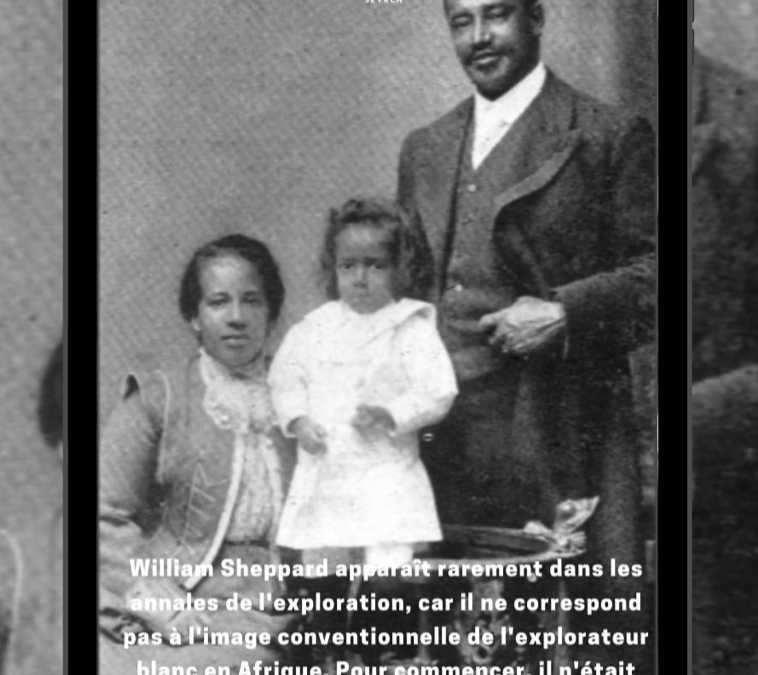

“William Sheppard apparaît rarement dans les annales de l’exploration, car il ne correspond pas à l’image conventionnelle de l’explorateur Blanc en Afrique. Pour commencer, il n’était pas blanc (1).” A. Hoschild

Born in the USA

Le révérend William Henry Sheppard, né d’une union métisse en Virginie en 1865, il est l’un des premiers Afro-Américains à devenir missionnaire pour l’Église presbytérienne, une forme de protestantisme aux États-Unis.

À l’époque, l’idée d’envoyer des missionnaires Noirs en Afrique est plutôt controversée. Certains au sein de l’église presbytérienne blanche voient cela comme un atout, mais d’autres refusent catégoriquement de les envoyer sans supervision blanche. C’est le cas de Sheppard qui attend depuis 1880 d’être envoyé comme missionnaire au Congo.

Paradoxalement, ce qui lui permet de partir est en partie l’oeuvre du sénateur John Tyler Morgan, un suprémaciste Blanc de l’Alabama, qui a contribué à la reconnaissance du Congo de Léopold II et espère que les Noirs américains émigreront sur le continent. Reste la question de l’accompagnant Blanc, c’est finalement grâce aux encouragements du sénateur Morgan lui-même que le révérend Samuel Lapsley se porte volontaire pour voyager avec William Sheppard au Congo (3).

Le duo

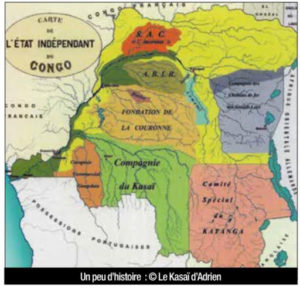

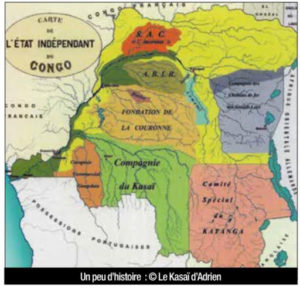

En 1890, Sheppard et Lapsley arrivent sur le territoire de Léopold II. Rapidement, ils s’associent avec d’autres missionnaires à Stanley Pool et établissent leur première mission presbytérienne au sud de la rivière Kasaï (4).

Il s’avère que sur le terrain, Shepard est le plus doué et le plus à l’aise des deux. Il était censé être le partenaire “junior” de la mission, mais c’est finalement l’inverse qui se passe. Des lettres que Lapsley envoie à sa famille en attestent et démontre également l’admiration qu’il témoigne pour Sheppard. Il dit de lui qu’il est un commerçant né et qu’il lui laisse faire toutes les transactions, qu’il est bon chasseur, qu’il apprend la langue des autochtones et qu’il est souvent d’humeur joyeuse.

Il est finalement le seul des deux qui survit à cette mission d’évangélisation car Lapsley décède de la fièvre en 1892 lors d’un déplacement à Boma. En apprenant la nouvelle, les presbytériens sudistes (pro-escalavage) ne se font pas prier pour envoyer des nouveaux missionnaires blancs au Congo pour commander la mission. Lorsque ceux-ci arrivent Sheppard a déjà plusieurs années d’expérience sur le terrain. Il connaît bien la région du Kasaï et a déjà lancé son expédition au royaume de Kuba. Il est d’ailleurs très populaire auprès de ses citoyens et parle correctement leur langue, qu’il est le seul à connaître parmi les Européens et Américains. Mais de manière plus générale, aux yeux des Congolais, Sheppard est est un ‘Mundéle Ndom’, un homme Blanc Noir, un Noir mais étranger ou Noir mais avec des vêtements (5).

L’anthropologue et explorateur

En plus d’être un missionnaire, Sheppard est un anthropologue et un explorateur. Il est le premier étranger à atteindre la ville d’Ifuca, siège du peuple des Kubas qui ne souhaitait pas être découvert. Le roi avait d’ailleurs menacé quiconque s’introduirait chez eux de le décapiter. Après trois mois de voyage, accompagné d’un petit groupe d’Africains, Sheppard est le premier à trouver la capitale de ce peuple reclus. En découvrant que son intrus a la peau noir et parle sa langue, le roi croit voir un ancêtre réincarné, Bope Mekabe, et l’épargne lui et ses collègues.

Cette visite constitue une mine d’informations essentielles pour Sheppard qui reste à la cour des Kubas pendant quatre mois. Il prend des notes sur leur fonctionnement politique, considéré comme l’un des plus sophistiqué d’Afrique centrale. Il y observe également les cultures agricoles, les textiles et la musique. Les Kubas étaient satisfaits de leur mode de vie et, malgré leur amabilité envers Sheppard, ils n’ont jamais montré aucun intérêt pour le christianisme (6).

Une fois quitté le Congo, Sheppard est devenu le premier homme noir membre de la Royal Geographic Society en Angleterre. Il a reçu cette distinction pour sa découverte d’un lac, qui porte dorénavant son nom, dans la région du Kasaï, mais surtout pour son exploration du peuple des Kubas en 1892 (7).

Le dévoilement des horreurs

Bien qu’en tant que missionnaire son objectif premier n’était pas l’activisme politique, c’est néanmoins dans ce cadre qu’il laisse une réelle empreinte. Dans le bulletin de l’American Presbyterian Congo Mission (APCM) publié en janvier 1908, William Sheppard dénonce les crimes coloniaux exercés par des hommes de Léopold II (8). Pillages des villages du Kasaï, tueries de civils et mise en esclavage des survivants afin de collecter du caoutchouc sauvage pour des concessionnaires européens sont autant d’atrocités révélées par Sheppard. Ainsi, cette explosion du secteur du caoutchouc a généré des gains considérables, non seulement pour Léopold II et pour ses partenaires commerciaux, mais il a également impulsé une révolution dans le transport dû à la production de masse de pneus, notamment dans le cadre de l’industrie automobile (9).

Sheppard et Morrison, un autre missionnaire, sont alors poursuivis en justice pour diffamation envers une importante entreprise belge de caoutchouc installée dans la région: la Compagnie de Kasaï. Les missionnaires sont acquittés au motif que l’éditorial n’avait pas cité le nom de l’entreprise. Le contexte politique international de l’époque joue sûrement en faveur de Sheppard. En effet, les États-Unis, soutenant socialement les missionnaires, mettent en doute la légitimité du roi Léopold II sur le Congo.

Les comptes-rendus de Sheppard dévoilent les atrocités de l’État belge, des actes de cruauté considérés comme enfreignant les conditions énoncées lors de la Conférence de Berlin. En 1885, la Belgique avait convenu de détenir le Congo en se souciant “de l’amélioration de leurs conditions de bien-être moral et matériel” et qu’elle aiderait à “supprimer l’esclavage”.

Enfin, Sheppard dénonce notamment les actes de mutilations: 81 mains coupées sont recensées dans un rapport présenté aux autorités coloniales. De retour aux États-Unis, il fait connaître ses découvertes et attire ainsi l’attention internationale. Ainsi, à la fin des années 1910, il est reconnu aux États-Unis et en Europe en tant que militant des droits de l’homme (10).

Sources

- Adam Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 234.

- Austin Ramona, « An Extraordinary Generation : The Legacy of William Henry Sheppard, the “Black Livingstone” of Africa », Afrique & histoire, 2005/2 (vol. 4), pp. 73-101, URL : https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2005-2-page-73.htm.

- Adam Hochschild, pp. 234-235.

- Adam Hochschild, p. 235.

- Adam Hochschild, pp. 237-239.

- Encyclopedia of World Biography, “William Sheppard Biography”, URL : https://www.notablebiographies.com/supp/Supplement-Mi-So/Sheppard-William.html

- Adam Hochschild, p. 242.

- Guide to the American Presbyterian Congo Mission Records, 1893 – 1980, URL : https://www.history.pcusa.org/collections/research-tools/guides-archival-collections/rg-432

- Cambridge University Press : From Hampton “(I)nto the heart of Africa” : How Faith in God and Folkore turned Congo Missionary William Sheppard into a Pioneering Ethnologist” , 09/05/2014.

- Thomas Cooley, The Ivory Leg in the Ebony Cabinet, University of Massachusetts Press, 2001.

par racism-search | Jan 3, 2024 | Mini-Séries, Personnages

Albert Jacquard

Citation :” Ce qu’exprime le racisme est essentiellement mépris ; mépris envers telle personne justifié, non par ses caractéristiques, mais par son appartenance à un groupe : l’origine de ce mépris est une absence de confiance en soi ; son aboutissement est une destruction de soi-même.”

Son enfance

Né le 23 décembre 1925 à Lyon, Albert Jacquard est un scientifique et humaniste mondialement connu pour ses ouvrages scientifiques et philosophiques [1].

Albert Jacquard est issu d’une famille catholique venant d’un milieu bourgeois. Sa vie paisible est marquée par un événement tragique lorsqu’il est victime d’un accident de voiture avec son jeune frère de 5 ans. Ce dernier décède et Albert se retrouve défiguré à seulement 9 ans.[2][5]

Son éducation

Élève brillant, Albert obtient plusieurs diplômes. Après un double baccalauréat en mathématiques et en philosophie en 1943, il obtient un diplôme d’ingénieur spécialisé dans les manufactures de l’État trois ans plus tard et un diplôme d’ingénieur d’organisation et de méthodes en 1948.[2][3]

Par la suite, il axe ses recherches sur la génétique et obtient son diplôme aux États-Unis en 1970 et son doctorat en 1973.[2] Entre 1983 et 1988, il est nommé membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. [2]

Ses combats

À côté de sa passion pour les sciences, Albert Jacquard s’engage dans la lutte contre le sans-abrisme et le racisme[4]. Il devient président d’honneur de l’association Droit au Logement dans les années 90 et participe à l’occupation de l’Église Saint-Bernard en 1996 [1].

Sa lutte contre le racisme est notamment marquée par son travail d’expert à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), où il ne cesse de démontrer que les arguments prétendument scientifiques sur la théorie de la race ne sont pas fondés. Il est aussi témoin du procès du nazi Klaus Barbie pour crimes contre l’humanité en 1987 [4].

Il a, par ailleurs, signé de nombreuses études et participé à de nombreuses conférences dédiées aux thèmes de la science pour le développement durable, à la lutte contre le racisme et les inégalités organisés par l’UNESCO [6].

« Éloge de la différence. La génétique des hommes. »

Dans son livre “Eloge de la différence. La génétique et les hommes”, Albert Jacquard témoigne encore de son intention de démonter le mythe de la race [6]. En effet, il était d’usage pour les scientifiques des siècles précédents de classer les hommes en les catégorisant par leur taux de mélanine. Ce classement était uniquement fondé sur l’apparence extérieure de l’humain et via un seul outil : les yeux. La génétique a montré que le plus important à étudier était la transmission entre les hommes : les gènes. Néanmoins, après observation, faire un classement génétique entre les “races” (groupes ethniques) relève de l’impossible [7].

Albert Jacquard meurt d’une leucémie en 2013, à l’âge de 87 ans. [2]

Sources :

[1] France info, “Le généticien Albert Jacquard est mort à l’âge de 87 ans”, disponible sur www.francetvinfo.fr, publié 12 septembre 2013.

[2] Futura Santé, “Albert Jacquard-généticien”, disponible sur www.futura-science.com , consulté le 6 avril 2021.

[3] La Rédaction, “Albert Jacquard : biographie courte, ses livres et ses citations”, disponible sur www.linternaute.fr, publié le 23 octobre 2020.

[4] Challenge.fr, “Le généticien Albert Jacquard est mort à l’âge de 87 ans”, disponible sur www.challenge.fr, publié le 12 septembre 2019.

[5] Lemoine, L., “Albert Jacquard : “Le surhomme, c’est nous””, disponible sur www.psychologies.com , publié le 24 décembre 2013.

[6] UNESCO, “La Directrice générale de l’UNESCO rend hommage au grand généticien Albert Jacquard”, disponible sur www.fr.unesco.org, consulté le 6 avril 2021.

[7] “Albert Jacquard, les races”, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=0nsiHwtNvpw&t=301s

par racism-search | Jan 3, 2024 | Citations, Mini-Séries

Christiane Taubira

“Je vis ! Et que les racistes le sachent, je vis et je vivrai. Et je tiendrai. Il me suffit qu’ils le sachent. Qu’ils multiplient leur violence par un million, je tiendrai encore. Par dix millions, je tiendrai encore. Le monde n’est pas à eux. Les enfants qui me ressemblent ont toute légitimité au monde. Il faudra qu’ils s’y habituent. La lucidité les conduira à voir que les gens qui me ressemblent sont plus nombreux. Et qu’il vaut mieux ne pas trop défier ce monde-là.”

Principalement connue pour son mandat de femme politique française, Christiane Taubira représente une figure du militantisme.

Elle naît à Cayenne en 1952 et est élevée par sa mère, aide-soignante, dans une large et modeste fratrie. Elle poursuit ses études en économie mais également en sociologie et ethnologie afro-américaine en France métropolitaine, à Paris. Durant son parcours académique, elle s’investit dans la lutte pour les droits humains, la libération de Nelson Mandela et soutient le combat d’Angela Davis pour l’égalité et l’attribution de droits civiques aux Noirs américains [5]. Après ses études, elle rentre en Guyane. C’est en tant qu’enseignante en sciences économiques que Christiane commence sa carrière en 1978 et s’y adonne quatre ans [1] [2].

De retour de Guyane, elle s’engage comme militante indépendantiste au sein du Mouvement guyanais de décolonisation, fondé par son mari Roland Delannon . En 1993, elle fonde Walwari – parti politique socialiste guyanais et elle est élue la première femme députée de la première circonscription de Guyane à l’Assemblée nationale [1] [2] [4] [5] . Durant sa carrière, elle s’engage dans divers partis politiques, ce pour quoi elle est considérée comme ‘ »un électron libre de la vie politique française”[3].

Cependant, elle reste tout au long fidèle à Walwari qu’elle préside. Elle devient la première femme députée Guyane élue à l’Assemblée nationale en 1994 pour une durée de 5 ans. Elle est également nommée membre de l’Observatoire de la parité Homme/Femme deux années de suite (en 1999 et en 2002) [4].

La loi “tendant à la reconnaissance, par la France, de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité” a été adoptée en 2001 suite à la proposition par Christiane Taubira en 1998. Pourtant, la loi Taubira fait émerger les critiques de nombreux politiques et historiens. Un an plus tard,

Christiane Taubira représente en tant que vice-présidente le Parti radical de gauche pour l’élection présidentielle de 2002. [2] [4]

En 2007, elle accompagne Ségolène Royal dans sa campagne à la présidence et elle intègre également l’équipe de campagne de François Hollande pour les élections de 2012. [4]

Entre 2012 et 2016, elle est ministre de la Justice du gouvernement Ayrault et devient la première femme noire à diriger le ministère [5]. Elle est principalement populaire pour sa défense de la loi sur le mariage pour tous, adoptée en 2013 en France.

Christiane Taubira est également l’auteure d’ouvrages reconnus, notamment L’eslavage raconté à ma fille (2002). [4]

Taubira candidate en 2022? Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais sollicitée par plusieurs comités ainsi que par son ancien parti, Mme Taubira pourrait bel et bien devenir candidate aux élections. Elle a réussi à obtenir suffisamment d’intentions de votes pour arriver en tête. Selon les membres du collectif Taubira 49, les axes principaux de sa campagne seraient le développement social, la justice sociale et la croissance économique. [6] [7]

Sources:

[1]https://www.grazia.fr/news-et-societe/news/10-choses-a-savoir-sur-christiane-taubira-l-ex-ministre-de-la-justice-537352

[2]https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776584-christiane-taubira-biographie-de-l-ancienne-garde-des-sceaux/

[3]https://www.lepoint.fr/tags/christiane-taubira#

[4] https://www.franceinter.fr/personnes/christiane-taubira

[5]https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/DOUZE-CHOSES-QUE-VOUS-ADOREREZ-SAVOIR-SUR-CHRISTIANE-TAUBIRA

[6]https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/presidentielle-2022-taubira-et-bertrand-deux-figures-de-l-opposition-qui-emergent?fbclid=IwAR1FC4NZKYvkO_CyifmI7noqzkx7n-p2MSxlgcfcFzD5Lr_zLw5zEvtLudY

[7]https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/politique-dans-le-maine-et-loire-le-comite-taubira-2022-reunit-100-militants-62812af2-7213-11eb-96c5-1a0c7b7afa3b?fbclid=IwAR1mdewwlUzg-3u9nSWr8yctBYME69rCSqiC3OevBR6xrh7kgFRl8hLjiIo

*Le genre est une notion très ancrée dans notre société et qui n’inclut pas les personnes non-genrées.