par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Droits, Legal Text For All

Les normes nationales qui nous protègent du racisme en Belgique

As-tu déjà été témoin ou personnellement confronté à des actes racistes ? T’es-tu déjà demandé sur quelle.s base.s juridiques tu pouvais agir pour assurer tes droits et libertés? Nous allons aujourd’hui explorer, de manière simple, les règles générales nationales qui permettent de lutter contre le racisme en Belgique.

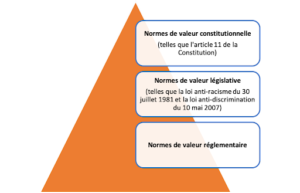

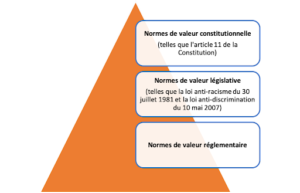

La pyramide des normes

Mais avant tout, il est indispensable de comprendre qu’il existe des règles de droit plus fortes que d’autres. En effet, celles-ci sont organisées selon une pyramide des normes :

Sur base de ce schéma, l’article 11 de la Constitution est plus « fort » que la loi anti-racisme et la loi anti-discrimination. En effet, les normes de valeur constitutionnelle sont placées au-dessus des normes de valeur législative (issues d’un vote par le Parlement, qui représente le peuple), elle-mêmes au-dessus des normes de valeur réglementaire (prises par le Gouvernement).

En matière de discrimination sur base de la race, cet article 11 à lui seul, ne peut pas faire grand-chose car il est souvent vu comme étant trop général ! Il est donc préférable d’appliquer, lors d’un litige, tant la Constitution que les lois qui concernent plus précisément la matière.

En réalité, il faut voir l’ensemble comme une multitude de moyens de défense. Plus tu en as, mieux c’est ! Mais encore faut-il être dans les conditions pour les appliquer…

La Constitution belge

L’article 11 de la Constitution figure au sein du livre II de la Constitution, intitulé : « Les belges et leurs droits», et prévoit que :

« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».

Cet article est ajouté lors de la troisième réforme d’Etat (1988) dans le cadre de l’extension des compétences de la Cour d’arbitrage (appelée aujourd’hui Cour constitutionnelle). Au départ, elle avait reçu pour mission de garantir cet article dans le cadre de l’enseignement. Mais au fur et à mesure, elle a imposé le respect de l’article 11 en toutes matières.

Qui peut invoquer l’article 11 de la Constitution ?

- Tous les citoyens belges. L’article 11 t’indique son champ d’application personnel : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges… ». Il faut donc avoir la nationalité belge qui peut être attribuée dès la naissance ou acquise.

PS : A la fin de l’article, tu retrouveras un petit dico des mots soulignés.

La Loi anti-racisme du 30 juillet 1981 (Racial Equality Federal Act)

Cette loi a pour but d’apporter un cadre légal pour combattre de manière spécifique le racisme. Elle vise plusieurs critères de discrimination, à savoir : la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et la nationalité. La loi antiracisme protège les personnes victimes de :

- discrimination directe

- discrimination indirecte

- injonction de discriminer

- harcèlement

Le savais-tu ?

Cette loi belge datant de 1981, a été révisée le 10 mai 2007 dans le but de transposer la directive européenne 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Il est intéressant de noter que le législateur belge a rendu la loi belge plus extensive que ce que l’Union Européenne demandait. On trouve notamment le critère de nationalité dans la loi belge, alors que ce dernier est absent de la directive européenne.

En outre, la Belgique a choisi d’inscrire le terme de “prétendue race” plutôt que de “race”. En faisant ce choix, le législateur tend à mettre en avant le caractère péjoratif que peut avoir la notion de race, car cette notion peut avoir pour conséquence de découler sur une idéologie raciste.

Deux lois du 10 mai 2007 : la loi anti-discrimination et la loi sur l’égalité des genres

Ces deux lois ne visent pas la discrimination basée sur la race, étant donné qu’elle est déjà reprise dans la loi anti-racisme de 1981 qui vient d’être vue.

La loi anti-discrimination nous protège contre des discriminations fondées sur une multitude d’autres critères tels que l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.

La loi sur l’égalité de genre nous protège, quant à elle, contre les discriminations basées sur le sexe (l’expression de genre, le changement de sexe etc étant compris comme des distinctions sur base du sexe)

Les deux lois interdisent :

- la discrimination directe

- la discrimination indirecte

- l’injonction de discriminer

- le harcèlement

- le harcèlement sexuel (uniquement pour la loi sur l’égalité des genres)

- un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée (uniquement pour la loi anti-discrimination)

Le savais-tu ?

Tu te demandes pourquoi on te parle de la loi anti-discrimination et de la loi sur l’égalité des genres car qu’elles ne visent pas le racisme ? Et bien elles ont tout de même une importance en cas de discrimination intersectionnelle, c’est à dire lorsqu’une personne est discriminée sur base de plusieurs critères à la fois. Il y a donc une intersection entre différents critères.

Par exemple, lorsqu’une femme noire voilée se voit refuser la location d’un logement parce le propriétaire est misogyne, raciste et qu’il pense que tous les musulmans sont des terroristes, et bien nous avons affaire à une discrimination intersectionnelle qui couvre, ici, 3 critères différents : le genre, la race et la conviction religieuse. Dans ce cas, il est donc intéressant d’utiliser les 3 lois que nous venons d’expliciter.

Dico juridique

- Discrimination directe : vise le cas d’une personne qui est traitée de manière moins favorable qu’une autre en raison d’un des critères protégés par la loi. Par exemple : je ne suis pas engagé dans un travail en raison de ma couleur de peau.

- Discrimination indirecte : vise le cas d’une situation qui, à première vue, paraît neutre mais qui est discriminatoire dans ses conséquences. Par exemple : le fait d’interdire une prime à des salariés à temps partiel pourrait dans les faits priver majoritairement les femmes de cette prime et s’avérer discriminatoire, en sachant que 43,6 % des femmes salariées travaillent à temps partiel contre 11,8 % d’hommes.

- Injonction de discriminer : tout comportement intentionnel consistant à imposer à quelqu’un de pratiquer une discrimination, sur la base d’au moins un des critères protégés, à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de l’un de leurs membres.

- Directive européenne : texte adopté par les institutions de l’Union européenne fixant des règles que les États membres doivent respecter, mais devant être transposées par les Etats membres dans leur droit national.

- Cour constitutionnelle (ancienne Cour d’arbitrage): Cour qui règle les conflits de compétence et veille à l’application de certains droits fondamentaux garantis par la Constitution. Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage (http://www.vocabulairepolitique.be/).

Sources:

- DELPEREE et A. RASSON-ROLAND, « Le champ d’application des articles 10 et 11 de la Constitution », Le droit public et administratif, Livre 5, Bruxelles, Larcier, 1996, n°64.

- Code de la nationalité belge du 28 juin 1984, entré en vigueur le 22 juillet 1984

- Texte Constitution, disponible sur https://www.senate.be/doc/const_fr.html

- Loi anti-racisme, disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F

- Texte loi anti-discrimination, disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2007002099&la=F

- Texte loi égalité des genres, disponible sur http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi

par racism-search | Jan 3, 2024 | Citations, Mini-Séries

« Le raciste est celui qui pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace dans sa tranquilité »

- Né en 1944 à Fés, Tahar Ben Jelloun est un écrivain franco-marocain connu pour son livre La Nuit sacrée et son engagement contre le racisme en France.

- Tahar Ben Jelloun passe sa jeunesse à Tanger et poursuit ses études secondaires dans un lycée français. Il continue ensuite ses études à Rabat où il apprend la philosophie. Durant ses études, il est envoyé pendant 18 mois dans un camp militaire car il est soupçonné d’avoir participé à des manifestations étudiantes. C’est cette période qui marque le début de sa carrière d’écrivain.

- Revenu de son séjour, il reprend et finit ses études. Il commence alors sa profession d’enseignant en philosophie à Téouan, puis à Casablanca.

- En 1971, il commence des études de sociologie à Paris. Pendant ce temps, il continue d’écrire et publie l’année suivante un recueil de poésie Hommes sous linceul de silence. Un an plus tard, il publie son premier roman Harrouda.

- Il est particulièrement reconnu pour son livre La Nuit sacrée, publié en 1987 et pour lequel il gagne le Prix Goncourt. Il reçoit en 2005 le prix Ulysse, récompensant l’ensemble de ses œuvres.

- Il combat le racisme et les inégalités et discriminations qui existent dans les banlieues françaises. Il dénonce également les politiques de certains pays et les problématiques auxquels la société fait face. Il manifeste, par ailleurs, son désaccord face à l’implication française dans de nombreuses atrocités, notamment en Algérie.

- Le président Nicolas Sarkozy lui offre la légion d’honneur pour son engagement citoyen en 2008. Il est considéré, à l’époque, comme le “Marocain le plus connu de France” [1]. Il est d’ailleurs l’auteur francophone vivant le plus traduit au monde et il s’est lui-même chargé de traduire certains des ces écrits dans sa langue natale, l’arabe.

Sources

- [1] http://www.bibliomonde.com/auteur/tahar-ben-jelloun-73.html

- https://www.fnac.com/Tahar-Ben-Jelloun/ia6108/bio

par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Intersectionalité, Préjugés, Sous représentation

Les personnes racisé.e.x.s dans le monde du drag

Les drags sont des personnes qui se construisent une identité basée volontairement sur l’exagération des rôles de genres. Il s’agit d’un art du théâtre permettant de saisir le monde de manière beaucoup plus complexe et de montrer que nos identités peuvent être multiples et plurielles. C’est porter des valeurs d’acceptation de soi et d’ouverture à la diversité du genre. Il s’agit d’un moyen d’expression qui permet de faire passer toutes sortes de messages, qu’ils soient politique, poétique ou humoristique.

Channing Gerard Joseph, 2020, The First Drag Queen Was a Former Slave, thenation.com

A la fin des années 1880, la première drag-queen de l’histoire, William Dorsey Swann, ancien esclave, décide d’organiser des soirées pour permettre aux esclaves de parodier leurs maîtres qui s’habillaient pour aller en soirée dansante. La police y faisait fréquemment des interventions musclées et publiait dans les journaux l’identité des personnes présentes. Plus tard, dans les années 1920, les balls étaient aussi des lieux où les personnes blanches et les personnes noires se retrouvaient pour danser ensemble, un acte alors éminemment politique.

Florence Mills, dans « Dover Street à Dixie » au London Pavilion, photographie de Bassano Ltd. © National Portrait Gallery, Londres, NPG x85305

Gladys Bentley, Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture

Puis, en 1930, les spectacles de drag ont commencé à se développer dans le quartier de Harlem à New York, qui était un important centre de vie nocturne et de divertissement pour la communauté afro-américaine. Des artistes afro-américains, tels que Gladys Bentley, Ethel Waters et Florence Mills, ont joué le rôle de pionnier·re·s dans la popularisation du drag à cette époque.

Les historien·ne·x·s de la danse affirment que le cakewalk (danse populaire née parmi les Noirs du Sud des États-Unis pour imiter avec ironie l’attitude de leurs maîtres se rendant aux bals) a donné naissance plus tard au voguing, très pratiqué dans les années 1970 dans les clubs gays et particulièrement dans les balls que fréquentaient les personnes homosexuel·le·s et transgenres afro-américain·e·s à New York.

Au début, il s’agissait de lieux de liberté, où la communauté afro-américaine pouvait exister en dehors d’un système oppressif, celui de la ségrégation raciale. Les danseur·euse·x·s se regroupent en équipes, ou houses, et s’affrontent en chorégraphie lors des balls.

A l’époque déjà, l’imaginaire de la perversion et de la sexualité était invoqué par les autorités pour interdire la tenue de ces balls. Depuis lors, les drag shows ont souvent été associés aux communautés LGBTQ+ et ont joué un rôle essentiel dans la célébration de l’identité queer. Ces soirées étaient l’occasion de lutter pour la visibilité et l’acceptation, en particulier dans des périodes où l’expression de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle était réprimée.

Aujourd’hui, la tenue des balls et le voguing sont des formes d’expression beaucoup plus populaires, depuis la sortie de la chanson de Madonna « Vogue » et le documentaire « Paris is burning », tous les deux diffusés dans les années 1990.

Cette popularité n’a fait que croître depuis la série télévision à succès RuPaul’s Drag Race, adaptée en Belgique en 2023 sous le nom « Drag Race Belgique ».

Affiche Drag Race Belgique, Tipik

Echanges avec Mama Tituba et Paula Roïd

Malgré l’histoire des drag, la représentation des personnes racisées dans le monde des drag est encore insuffisante. Nous avons discuté avec Mama Tituba (iel) et Paula Roïd (elle), touxes deux artistes drag appartenant aux Peaux de Minuit, un collectif d’artistes queer racisé·e·x·s. En réfléchissant à leur perception du « monde drag », ielles parlent d’un espace d’expression qui peut, entre autres, faire passer des messages politiques:

« Le drag que je fais et que je proclame est plus un drag politique: je parle d’empouvoirment, d’adoption, de racisme, que ce soit seul·e·x ou en collectif »

![]()

Mama Tituba et Paula Roïd relèvent très vite la question du manque de diversité et de représentation dans l’univers drag ainsi que leur position par rapport à ces problématiques. Déjà, le lancement du collectif « Les Peaux de Minuit » en mars a été l’occasion de revendiquer la place des personnes racisé·e·x·s. sur la scène drag, où « les drag queen blanches cis gay » sont toujours plus présentes et mainstream, à l’image de l’émission Drag Race Belgium.

Paula Roïd précise qu’évoluer dans ce collectif permet de donner plus d’espace à la richesse de sa culture sri lankaise à un public qui n’a pas forcément l’habitude de voir des drag racisé·e·x·s.

En débutant dans le monde du drag, Mama Tituba a conscience de son rôle de « token« : être la seule personne racisée présente pour que les organisateurs puissent se vanter d’être inclusif. Mais iel a aussi vu sa participation comme un moyen d’ouvrir la porte aux autres drag et d’y renforcer la représentation des personnes non seulement racisée•x•s mais également « queer, non-binaire, grosse•x•s et adoptée•x•s » souffrant des discriminations intersectionnelles comme iel.

Au-delà de leurs identités et de leur place dans le monde drag, Mama Tituba et Paula Roïd ont détaillé les difficultés auxquelles elleux-mêmes ou leur entourage ont fait face. Avec les Peaux de Minuit, ielles se battent pour une meilleure représentation et une meilleure visibilité sur la scène bruxelleoise afin de s’y implanter au même titre que les drag blanc·he·x·s et d’ouvrir la voie aux artistes racisé·e·x·s en devenir pour faire leurs premiers pas.

1ère Édition des Peaux de Minuit au Solbosch, Samy Soussi, 2023

En effet, ielles relèvent que beaucoup de baby drag racisé·e·x·s n’osent pas monter sur scène par manque de représentation. En outre, il s’agit d’un métier extrêmement cher (matériel, vêtements, maquillage, etc.) et qui demande du temps. Mama Tituba explique

« En plus d’être artistes, on doit monter nos spectacles nous-mêmes: chercher des salles, créer des évènements, faire de la communication, et tout ça bénévolement. C’est un travail hyper dur que d’avoir cette double casquette. »

Or, en raison du racisme systémique, les personnes racisées tendent à être plus précaire que les autres, ielles ont moins de ressources et peuvent moins facilement se permettre de quitter leur travail pour faire de leur passion leur métier. De plus, les drag racisé·e·x·s sont aussi confronté·e·x·s à la barrière du réseau:

« On n’a pas forcément le réseau pour entrer dans des cabarets et surtout dans les théâtres. »

Mama Tituba

Mama Tituba indique aussi que le collectif est aussi un moyen de se retrouver en non-mixité choisie, dans un endroit safe pour les drags racisé·e·x·s.

« Les Peaux de Minuit » semble répondre aux attentes et diversifier le drag, car pour l’instant, tous·te·x·s les drags ayant performé·e·x·s aux Peaux de Minuit ont eu l’opportunité de performer ensuite sur d’autres scènes. Néanmoins, davantage de soutien concret de la part des drag blanc·che·x·s serait le bienvenu, notamment pour laisser de l’espace, et permettre aux drag racisé·e·x·s de signer des scènes et des contrats.

Paula Roïd

N’hésitez pas à découvrir le collectif lors de leur prochaine représentation !

Sources

- Thaddeus Morgan, « How 19th-Century Drag Balls Evolved into House Balls, Birthplace of Voguing », disponible sur www.history.com, publié le 28 juin 2021

- Victoria Lavelle, « D’où vient la culture drag ? », disponible sur www.celles-qui-osent.com publié le 12 décembre 2022

- Sofian Aissaoui, « Pourquoi la culture drag est dans le viseur de la droite identitaire », disponible sur www.slate.fr, publié le 1 février 2023

- Interviews de Mama Tituba et Paula Roïd, membres du collectif « Les Peaux de Minuit»

par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Colonisation, Intersectionalité, Préjugés

Quand les colons ont imposés l’homophobie en Afrique

32 des 54 pays africains ont encore une législation qui pénalise les relations entre personnes de même sexe. Ces textes ne sont pas issus des cultures indigènes : ils ont été importés soit par les autorités coloniales, en particulier britanniques, soit par la charia suite à la conquête arabe. Cela signifie qu’avant cela, les personnes LGBTQ+ faisaient partie de la norme dans les diverses sociétés africaines.

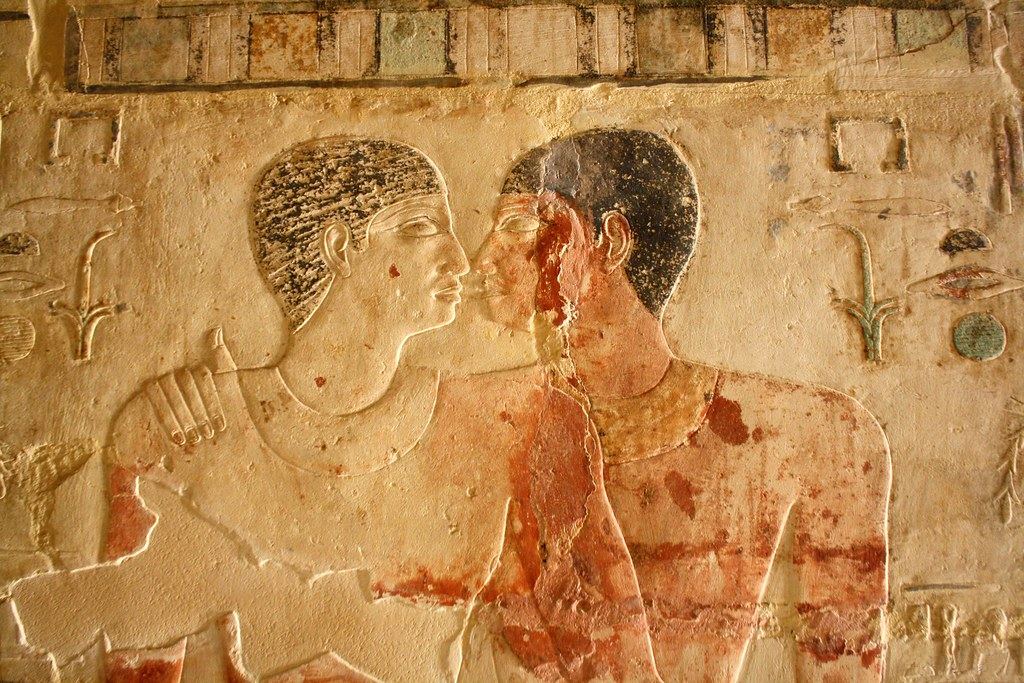

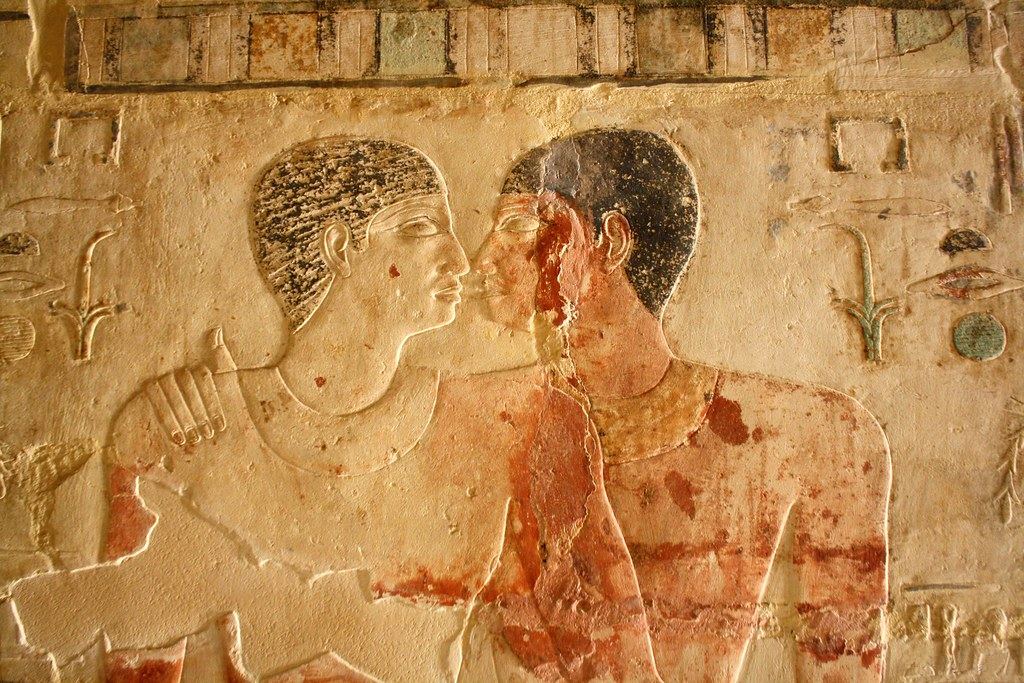

La 1ère représentation d’un couple homosexuel dont on est trace se trouve d’ailleurs en Afrique : des archéologues ont trouvé des gravures sur les murs d’un mastaba (édifice funéraire egyptien) à Saqqarah en Égypte qui montre deux hommes s’embrassant. ils représentent Khnoumhotep et Niânkhkhnoum, ayant vécu sous la Ve dynastie (-2500 à -2350).

Khnoumhotep et Niânkhkhnoum, nécropole de Saqqarah Egypte

en Angola

→ chez le peuple Quimbandas, la sodomie entre hommes était une pratique courante. Certaines personnes biologiquement masculines se vivaient comme femmes s’habillaient en femme tout en se considérant comme tel. Leur grand-prêtre, le Ganga-Ya-Chibanda avait d’une expression de genre féminine et se faisait appeler “grand-mère”.

→ dans le peuple Gangella, les relations amoureuses et sexuelles entre personnes du même sexe étaient courante, iels portaient le nom de “aponji” ou “Katumua”, les Wawihé utilisaient quant à eux le terme d’’”okulikoweka” qui renvoie aux rapports sexuels entre personnes du même genre.

Les pratiques homosexuelles avaient aussi un aspect rituel et spirituel dans certaines sociétés. On y retrouve des traces lors de rites initiatiques ou de passage d’étapes de la vie. Dans les rites initiatiques, certaines de ces pratiques permettaient de renforcer la cohésion sociale, d’initier à l’art de la guerre, ou encore de marquer le changement de statut sexuel de l’individu.

→ Dans le peuple Kivaï, en Côte d’Ivoire la sodomie est utilisé comme un rituel pour rendre la personne plus vigoureuse, tandis que les peuples Bantous, au Cameroun la sodomie est perçue comme un remède apportant la richesse. Dans le modèle ancestral, l’homosexualité est utilisé comme un outil de transmission du folklore et « constitue le second lien de parenté qui succède à la relation mère-enfant »

Mariage Zoulou entre deux hommes ENCA via youtube

En 2000, la recherche atteste ainsi l’existence normée de l’homosexualité dans plus de 50 peuples traditionnels à travers le continent (1).

- Comment l’homophobie est apparue en Afrique ?

Les colons européens arrivent massivement à la fin du XIXème siècle, et s’imposent aux populations autochtones en usant notamment de méthodes dites d’assimilation.

→ L’assimilation se produit lorsque par la volonté d’intégrer un groupe ou une minorité, en le dépossédant de sa culture.

Pour “civiliser” ces peuples, des congrégations et sociétés spécialisées dès le missionnaires se sont créées. D’abord par la Papauté, avec la Congrégation de la Propagande (1622). Elles ont connu un renouveau au XIXe siècle avec des congrégations dédiées spécifiquement dédiées à l’Afrique . Leurs missions étaient multiples : l’ouverture d’écoles, imposant par l’éducation aux enfants africain·e·x·s la langue, la religion, la culture les lois et tout ce qui a un rapport avec l’Europe; l’ouverture d’églises et la tenue de messes, d’institutions pour orphelin·e·x·s qui étaient chapeauté·e·x·s par les soeurs. Les populations africaines vont donc subir ce qu’on appelle un phénomène d’acculturation.

Dans son livre “The Geography of Perversion: Male-To-Male Sexual Behavior Outside the West and the Ethnographic Imagination”, C. Rudy Bleys démontre que les pays occidentaux ont imposée une “conception biaisée” de l’homosexualité, la “diabolisant” et la stigmatisant dans la loi.

Les pays colonisés par les Britanniques, après leur prise d’indépendance, ont longtemps conserver le Code pénal des colonies dans lequel se trouve Criminal Law Amendment Act (1885) pour ce qui est de l’interdiction de la sodomie puisque “vice contre nature” pour le droit britannique (1).

L’influence du christianisme a largement contribué au maintien des queerphobies sur le continent africain, notamment à cause de l’influence qu’a gardée la religion dans le domaine politique. La conception chrétienne traduite dans la loi a donc toutes deux joué un rôle important dans ce changement de paradigme.

En 1885 l’Angleterre promulgue le Criminal Law Amendment qui va être appliqué sur tout l’Empire, et qui continue encore aujourd’hui de servir de base juridique pour criminaliser l’homosexualité dans les pays dits ‘anglophone’. Dans son livre “The Sexual Demon of Colonial Power”, Greg Thomas, en se basant sur les travaux de la philosophe jamaïcaine Sylvia Winter, explique que les catégories de sexe et de genre ne sont pas naturelles. D’après lui, elles ont été créées dans un contexte de naturalisation du colonialisme et de l’esclavage. Il précise d’ailleurs que “le genre n’est pas seulement une construction sociale, c’est culturellement spécifique, c’est une construction sociale et bourgeoise de l’Occident“

« the sexual demon of colonial power » – Greg Thomas

- situation à l’heure actuelle donner plusieurs exemples de pays

Le Nigeria, ancienne colonie Britannique est devenue indépendante en 1960 en héritant de l’anglais comme langue officielle et d’une constitution laïque. Cette dernière garantit à tous.te·x·s le droit à une éducation sans discrimination, ainsi que le droit à la vie privée. Pourtant ce pays possède des lois qui criminalisent les actes homosexuels. Les peines, en fonction des Etats et de la situation maritale, vont du paiement d’une amende, en passant par 14 ans d’emprisonnement, jusqu’à la peine de mort *. Toutefois, aucune mise à mort n’aurait été réalisée à ce jour. * La Mauritanie, la Somalie et le Soudan usent aussi de la peine de mort contre les personnes homosexuelles.

Les lois antigay, héritées de la colonisation britannique, jouent encore un rôle majeur dans la vie des Nigérians. Certains évangélistes américains alimentent les stéréotypes homophobes coloniaux à travers le financement de programmes antigay sur les campus universitaires. En 2011, par exemple, ces derniers ont lancé une campagne en distribuant des t-shirts affichnat “Le mariage homosexuel est anormal et non africain” (2).

Les missionnaires évangélistes sont grandement présents dans la sphère politique nigériane et interviennent toujours massivement dans les domaines de l’éducation et de la santé, s’occupant de l’administration des orphelinats. Le président nigérian Goodluck Jonathan a signé en 2016 une loi interdisant le mariage homosexuel, les boîtes gays, l’appartenance à une organisation de défense des droits des personnes LGBTQ+ ainsi que les manifestations d’amour dans l’espace publique entre personnes du même sexe (1)

En Ouganda, Frank Mugisha, directeur de l’organisation Sexual Minorities Uganda, accuse les évangéliques américains ayant dirigé des “ateliers antigays” d’avoir provoqué le meurtre de David Kato, militant pour les droits des personnes LGBTQ+, en 2011. (1)

Le Kenya a quant à lui validé en 2019 une loi punissant de 14 ans d’emprisonnement les personnes ayant des rapports homosexuels.

David Kato, Ugandan.Credit Associated Press

Dans les pays où il n’y a pas de risque juridique, il existe malgré tout un risque de rejet communautaire ou de discriminations pour les personnes homosexuelles. Le site “Global attitudes Survey on LGBT people” (ILGA) montre qu’en 2016, 51% des Africains pensent que l’homosexualité est un phénomène occidental. Cela fait écho aux années 90 où les présidents Mugabe, au Zimbabwe, et Nujoma, en Namibie, ont qualifié l’homosexualité de « dépravation importée de l’Occident ». En outre, selon une étude menée par l’association “The initiative for equal rights” en 2017, 91% des Nigériens pensent qu’on ne naît pas homosexuel. En Ouganda, lors de la conférence “the gay agenda the whole hidden and dark agenda” datant de 2009, les religieux ont soutenu l’idée que les gays cherchent à détruire la culture ougandaise et à sodomiser les enfants africains.

L’homophobie d’État passe par la manipulation, l’instauration d’un sentiment de peur et le mensonge. En 2010, celle-ci est à son paroxysme lorsque le magazine Rolling Stone publie une liste répertoriant plus de 100 personnalités homosexuelles. Pour chacun des profils relatés figurait une adresse et un nom accompagné d’une photo ainsi que l’injonction suivante “pendez-les”. Le journal Red Pepper fait de même en 2014, au lendemain de la ratification d’une loi interdisant la promotion de l’homosexualité et obligeant à dénoncer les personnes homosexuelles. L’Uganda National Pastors Task Force against homosexuality, une association défendant la peine de mort à l’encontre des homosexuels, et la National Coalition against homosexuality and other sexual abuses ont mené une campagne appelée « Kick sodomy out of Uganda ». Résultat, en octobre 2021, 16 militant·e·x·s LGBTQ+ sont arrêté·e·x·s, torturé·e·x·s et violé·e·x·s par la police.

Il est aisé de voir ici que comment cette homophobie d’État ouvre la voie à des violences en tous genres contre les personnes LGBTQ+ . Pour la chercheuse et activiste Neela Ghoshal, « le message envoyé à la population est que l’on peut menacer et battre des homosexuels sans conséquence de la part de l’État ». Les hommes politiques exploitent ainsi cette diabolisation implantée par une moralité religieuse occidentale pour se maintenir au pouvoir.

Le chercheur nigérian Kehinde Okanlawon considère l’oppression hétéronormatique comme un héritage néo colonial et préconise la constestation du récit d’Etat selon lequel l’homosexualité n’est pas africaine. Comme nous avons pu le voir précédemment, les africain·e·s sont historiquement tolérant·e·s sur les diversités LGBTQ+. Afin de réparer les dégâts de la colonisation, il explique que cela peut se faire en créant des politiques de développement plus sensibles et en amenant les évangéliques antigay devant la justice.

En 2019, en Angola, le Parlement a retiré de son Code pénal l’“interdiction de tout comportement homosexuel“, interdissant ainsi toute discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Dans la même lancée, le Botswana a dépénalisé l’homosexualité. (1) Bien que cette dépénalisation n’empeche pas l’homophobie, cela reste un pas important pour l’émancipation et la sécurité de la communauté LGBTQ+ dans l’Afrique post-coloniale.

sources :

-

(4) « L'homosexualité en Afrique : sens et variations d'hier à nos jours ». Charles Gueboguo in Socio-logos n°1 (2006)

-

“La confusion des genres” de Jacques Barou in L'école des parents 2014/2 (N° 607), pages 34 à 36, Éditions Érès

-

(6) “Missions chrétiennes, christianisme et pouvoirs en Afrique noire de la fin du xvm° siècle aux années 1960 : permanences et évolution”, in Outre-mers, revue d’histoire (1er semestre 2006) de Bernard Salvaing

-

https://www.persee.fr/issue/outre_1631-0438_2006_num_93_350?sectionId=outre_1631-0438_2006_num_93_350_4205

-

(7) “Fake history, misunderstanding colonial legacies, and the demonization of homosexuality” in Democracy In Africa By Aileen Waitaaga Kimuhu 23 March 2023

par racism-search | Jan 3, 2024 | Appropriation, Articles

Taa Moko: tatouage traditionnel maori, entre appropriation et appréciation culturelle

Depuis quelques années, le Taa Moko appelé aussi “Moko” retrouve son implantation en Nouvelle-Zélande. Comment analyser la démarche des personnes maoris réalisant des Moko et autres styles émanant du pacifique ? Les réflexions autour de l’appropriation culturelle s’établissant davantage dans nos chemins de pensée, Nausicaa, une de nos membres sur place depuis plus d’un an, a donc décidé de s’intéresser à cette question. Le Taa Moko fait sur les personnes non-maori relève-t-il de l’appropriation culturelle ou d’une appréciation culturelle ? Elle a demandé aux premiers concernés, 3 artistes maoris, de l’éclairer à ce sujet.

Tamararo Raihania, tatoueur depuis 16 ans à Auckland,explique d’abord en quoi consiste un Moko: “pour moi le Moko est comme un passeport, il montre d’où je viens. Pour avoir un Moko, il faut avoir toutes les connaissances sur les emplacements, le modèle et la signification de chaque ligne. Si on met un modèle prévu pour une jambe sur un bras ça ne va pas et seuls les tatoueur.euses maoris savent tous ces détails.”

En outre, le Moko sert de langage visuel qui connecte celui qui le porte à son whakapapa (ses ancêtres). Le la porteureuse devient ‘Tapu’ (sacré). “Je ne vois pas d’inconvénient à ce que des non-maoris obtiennent des Moko” , poursuit il, “tant qu’ils viennent avec un Korero approprié, des idées et du respect. Il y a des gens qui le veulent juste pour le look, je suppose que c’est à eux de décider.”

Pour l’artiste Wairingiringi Toi, fille de Gordon Toi, également artiste Taa Moko, cette pratique est unique, car “il s’agit de motifs et de significations distincts. Les différents motifs illustrent la manière dont nous racontons l’histoire à travers le Moko que nous créons.”

Brad Kamo, artiste Moko de 40 ans basé à Manawatu explique que “même si les outils et les encres ont évolué avec le temps, c’est l’intention qui reste la même, il faut utiliser les lignes et motifs pertinent pour la généalogie de celui,celle qui se fait tatouer. Le but est de créer un Moko unique relatant généralement un récit. Chaque élément utilisé a une fonction et un Korero (histoire,signification). Le Moko est une représentation extérieure d’un Kaupapa (principe,idée) interieur”

Un art seulement pratiqué par les Maoris

Cet art ne peut se pratiquer que par des personnes Maoris qui ont reçu l’enseignement qui va avec. “J’ai tendance à penser que nous, les maoris, devraient être les seuls à créer des Moko, car nous comprenons beaucoup mieux d’où viennent nos motifs, ce qu’ils signifient et ce qu’il convient d’utiliser pour l’histoire de quelqu’un. Pour nous, il ne s’agit pas d’un simple « tatouage », c’est beaucoup plus profond. C’est lié à notre généalogie” détaille Wairingiringi Toi. Brad Kamo rajoute qu’il faut aussi comprendre l’utilisation des karakia (prières) lors du tatouage ainsi qu’avoir de solides connaissances sur Te Ao Maori, et Te Reo Maori (le monde et la langue maori). Il est primordial de saisir tout ce que représente un Moko, bien loin de la mentalité du tatouage européen qui est plus axé sur une idée ornementale.

Est-ce qu’une personne non maori peut porter cet art ?

La réponse est simple pour Wairingiringi Toi : “Je suis ouverte à l’idée de faire des moko sur des non-maoris, si leurs intentions sont bonnes et s’ils ont leur korero (la signification, le discours.) pour moi. Je suis capable d’utiliser nos modèles pour représenter leur voyage. Je pense qu’un facteur clé est de s’assurer que je les éduque, ainsi que les personnes sur lesquelles je travaille. Sur la signification de ce que je viens de créer pour eux. Je les encourage à assimiler le maximum d’informations qui sont partagées, en général, elles sont enregistrées pour qu’ils les gardent pour elleux. Je ne dirais pas qu’il y a des règles spécifiques, mais assurez-vous de faire vos recherches.”

Mais le tatouage facial est quant à lui exclusivement réservé aux personnes maoris tient à préciser Brad Kamo. “Le Moko Kanohi (facial) ne peut en aucun cas être porté par des personnes non-maori”. Si vous vous faites tatouer un tatouage dit maori par un artiste qui n’est pas issu d’une tribu maori cela relève de l’appropriation culturelle. Les non-maoris peuvent avoir ce type de tatouage, mais il n’y a pas le lien avec iwi (la tribu) on appellera donc cela un Kimituhi”.

L’artiste compte mais la démarche aussi

La signification apportée au Taa Moko est centrale. Si une personne se fait donc tatouer sans chercher un.e artiste maori, et ne s’informe pas sur tout ce que représente le Taa Moko, “c’est une blague” d’après Wairingiringi Toi. “Se faire tatouer quelque chose qui est traditionnel et qui a une telle signification pour nous, ici à Aotearoa ne peut se faire sans respecter ces règles. Cependant, de nos jours, avec les médias sociaux, il est difficile de contrôler cette partie. J’espère simplement que les gens pensent à l’avenir et respectent suffisamment notre forme d’art pour faire les choses correctement.”

La question des personnes non-maori qui se font des tribaux dans un style maori ou plus largement polynésien ne réfléchissent pas selon Brad Kamo. “La question que je me pose pour ces personnes, c’est pourquoi vouloir s’approprier culturellement des symboles anciens, et ainsi démontrer sa propre ignorance et insensibilité culturelle? Ces personnes doivent évoluer, s’éduquer. La recherche de ce tatouage pour son ego n’est pas une chose avec laquelle ton Wairua (esprit,âme) sera confortable sur le long terme.” déplore-t-il . Comme le précise Tamararo “le tribal qu’on voit majoritairement en Europe ça n’est pas du “tribal”, c’est encore moins du Taa Moko ça ressemble plus aux tatouages d’un catcheur de la wwe.”

Afin de mieux comprendre l’offense de l’appropriation culturelle, d’après Brad Kamo, il faut reconnaître que “la couronne s’est lancée dans l’appropriation des terres de l’art et de la langue maori dans le seul but de coloniser et européaniser les populations natives. Les maoris se sont battu pendant plus de 100 ans et ont mérité cette reconnaissance actuelle de notre taonga tuku iho (héritage). Voir notre art revendiqué par d’autres pour leur étagère de magasin n’est pas seulement malpoli mais typique de la pensée capitaliste occidentale et de l’ignorance sociétale qui va avec”.

L’appréciation culturelle* est selon lui incroyablement utile pour l’art et la culture Maori, quand c’est réalisé correctement. “Il faut surtout faire en sorte que tout soit tika et pono (vrai, sincère, honnête, valide)” précise t’il.

* pour plus d’explication sur cette notion : Voir notre article “appropriation culturelle”.

La pérennité de la culture maori dans le monde

Le Taa Moko est en plein essor pour Wairingiringi Toi, “il y a de plus en plus d’artistes qui montent. Je ne pense pas que notre art va s’éteindre de sitôt. Au contraire, c’est en grande partie grâce à ces artistes Moko qui ont participé à la résurgence du Moko il y a quelques années.” Tamararo est persuadé que “l’avenir du Moko est entre de bonnes mains, nous devons juste continuer à le pousser dans la bonne direction pour que la prochaine génération puisse l’emmener encore plus loin.”

Le futur du Taa Moko coexiste avec Tangata Whenua (les gens présents sur l’île) selon Brad Kamo. “La couronne a essayé de décimer notre culture et a échoué. La nation Maori continue de grandir et avec elle notre Moko”. Comme il le dit si bien “Mes Tamariki (enfants) profiteront d’un monde rempli de Moko.”

Vouloir expérimenter l’art Taa Moko n’est donc pas une appropriation culturelle selon les artistes rencontré.es si on le fait faire par un.e artiste Maori, tout en prenant en compte l’importance du Korero, et les principes du Taa Moko. Cet art est donc en pleine croissance, les descendant.es de ces pratiques remettent au centre leurs art affirmant de plus en plus leur culture.

Article et photo : Nausicaa Gregoris