par sandrakabandana | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Discrimination, Intersectionalité

Le travail du CARE – Edition spéciale

En collaboration avec La ligue des droits humains - Section Namur

Image reprise du site www.francevinfo.fr

1. Qu’est-ce que le Care?

Le travail du Care désigne les activités spécialisées dans le souci des autres. Cette dimension de bienveillance vis-à-vis d’autrui se retrouve dans toutes les activités de services car, servir, c’est prêter attention. Ce terme anglo-saxon désigne donc d’une part, la sensibilité que l’on peut avoir envers les besoins des autres et, d’autre part, l’action de prendre en charge ces besoins [1]. A cet égard, nous pouvons citer les professions d’ infirmier.es, les nourrices, les gardes d’enfant, les technicien.nes de surface, le personnel éducatif, les aides-soignantes, etc. Ces métiers d’entretien et de soin sont similaires au travail domestique effectué dans la sphère privée à la différence qu’ils sont rémunérés. On pourrait d’ailleurs qualifier le travail de Care de travail domestique professionnalisé.

2. Discrimination bien plus subie par les femmes

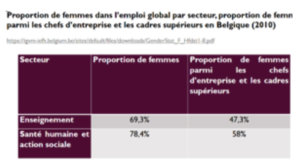

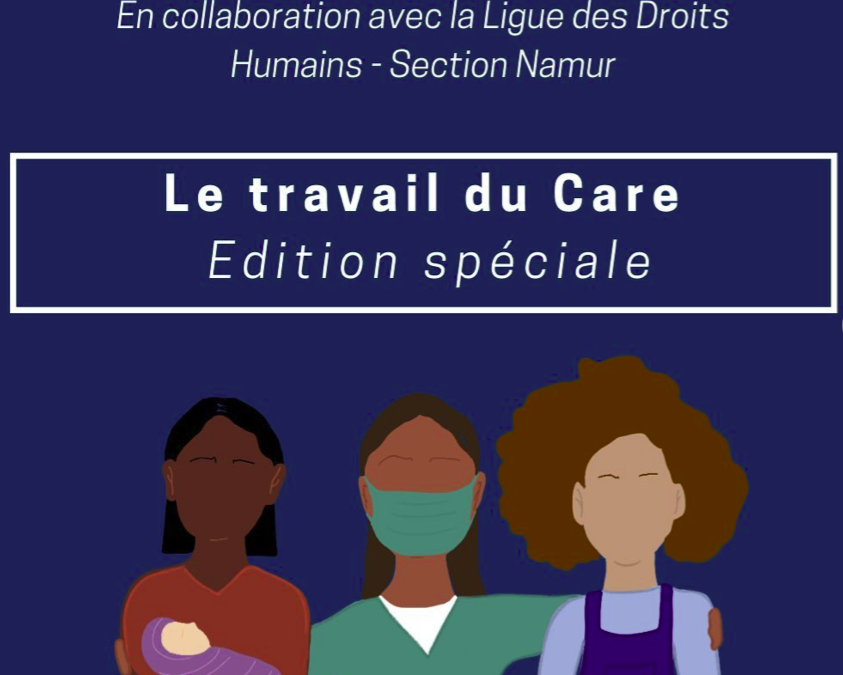

Commençons par quelques statistiques datant de 2019 sur la proportion de femmes dans certains métiers dits “féminins” et du Care en Belgique [2]. Sur le tableau ci-dessous, nous pouvons remarquer que même si les femmes sont largement majoritaires dans les secteurs de la santé humaine, de l’action sociale et de l’enseignement, elles ne sont pas surreprésentées dans les postes de direction ou d’encadrement où l’on retrouve une part importante d’homme à ces postes.

⇒ ségrégation horizontale*

⇒ ségrégation verticale / plafond de verre**

*désigne la concentration ou surreprésentation des femmes dans certaines professions.

**désigne la sous-représentation des femmes (resp. hommes) dans des professions présentant des attributs « souhaitables » en termes de revenus ou de reconnaissance sociale

Mais comment expliquer que les femmes se retrouvent en majorité à exercer dans le domaine du care?

Au fil du temps, les femmes et les hommes se sont vus assigner des rôles bien distincts au sein de la société ce qui a engendré une division sexuée du travail. Les hommes se sont vus attribuer la sphère productive tandis que les femmes ont été reléguées à la sphère reproductive [3], pour vulgariser : “Papa travaille pour subvenir aux besoins de la famille pendant que Maman s’occupe du ménage et des enfants”. Cette répartition des rôles a créé une supposée prédisposition naturelle des femmes à exercer le travail domestique.

Pour les métiers du Care, le raisonnement est similaire. En effet, toute femme est associée à la figure de la Mère aimante, attentionnée et soucieuse et de ce fait, elle est jugée comme étant plus aptes à faire preuve de compassion, de patience, d’empathie mais également plus compétentes pour effectuer des tâches qui s’apparentent au travail domestique dans la sphère privée telles que le ménage, le soin des autres, l’éducation des enfants, etc [4].

Comme pour le travail domestique non-rémunéré dans la sphère privée, les métiers du Care sont, à l’instar de leurs exécutantes, dévalorisés. A cela s’ajoute la pénibilité du travail, des salaires assez bas, une dévalorisation sociale et une précarité des conditions de travail, ce qui ne fait in fine que renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes.

3.Les femmes racisées subissent encore plus cette discrimination

Mais qu’en est-il quand plusieurs systèmes d’oppression et de rapports de pouvoir se rencontrent ? Nous parlerons ici de l’interdépendance entre les discriminations liées au sexe et à la race.

La catégorie Femme n’est pas une catégorie homogène. En effet, bien que les femmes soient en très grande majorité présentes dans les métiers du Care, toutes les femmes ne sont pas concernées de la même façon. Pour certaines, au stigmate de la femme viennent s’ajouter horizontalement d’autres catégories de discriminations liées aux divers systèmes d’oppression telles que la race, la classe sociale, l’orientation sexuelle et bien d’autres encore. Ainsi, une femme racisée exerçant un métier de Care subit une double discrimination : la première, que nous avons abordée plus haut, c’est d’être une femme et la seconde c’est d’être racisée. Cette interdépendance des discriminations liées à des systèmes d’oppression qui viennent s’ajouter les unes aux autres est ce qu’on appelle l’intersectionnalité [5].

Pour en revenir à notre sujet, être femme, d’origine étrangère et avec un revenu socioéconomique faible renforce l’assignation à ces fonctions du Care [6]. En effet, dans nos sociétés occidentales, il existe un grand paradoxe lié à l’égalité. Pour obtenir une égalité professionnelle avec les hommes, certaines femmes exploitent d’autres femmes. On assiste alors à une dichotomie entre, d’un côté, la situation d’une femme blanche de classe moyenne déléguant les tâches domestiques de son foyer les moins valorisées pour atteindre des fonctions plus valorisées (ou simplement pour gagner du temps libre) et de l’autre côté, la situation de la femme racisée et de classe populaire qui est reléguée aux tâches les plus dévalorisées, voire considérées comme ingrates telles que le ménage, les courses, etc [7]. Cette sous-traitance du travail domestique renforce encore plus la précarité de certaines femme racisées issues de l’immigration [8].

En conclusion, il nous a paru opportun d’aborder ce sujet afin de mettre en avant les discriminations que subissent les travailleuses du care. En effet, la crise sanitaire a propulsé ces dernières en première ligne et a démontré que, bien qu’elles exécutent des tâches nécessaires à l’organisation de la société, elles ne jouissent que d’une moindre reconnaissance sociale, économique et politique du fait qu’elles soient majoritairement des femmes. De plus, ces inégalités sont renforcées par des discriminations liées notamment à la race et à la condition socio-économique de ces femmes. Afin de lutter contre les inégalités, il est nécessaire de se focaliser non seulement sur les différences de traitement vécues par les femmes en général mais également sur les discriminations supplémentaires subies par certains groupes de cet ensemble de femmes.

Sources

[1] C. Plumauzille, M. Rossigneux-Méheust, “ le care, une “ voix différente “ pour l’Histoire”, clio.Femmes,Genre,Histoire, Belin, 2019/1, n°49, p. 12.

[2] Statbel, “ les professions en Belgique” , disponible sur www.statbel.fgov.be , 2019.

[ 3] F. Scrinzi, “ Care”, Encyclopédie critique du genre, J. Rennes (dir.), La Découverte, 2016, p. 107.

[4]France culture, “Le « care » : d’une théorie sexiste à un concept politique et féministe”, disponible sur www.franceculture.fr, 06 mai 2020.

[5] B. Janssen, “ intersectionnalité : de la théorie à la pratique”, disponible sur www.cepag.be, novembre 2017, pp. 2-3.

[6] C. Avril, “15 – Sous le care, le travail des femmes de milieux populaires. Pour une critique empirique d’une notion à succès ”, Je travaille, donc je suis. Perspectives féministes. La Découverte, 2018, pp. 205-216.

[7] F. Scrinzi, “ Care”, Encyclopédie critique du genre, J. Rennes (dir.), La Découverte, 2016, p. 111.

[8] C. Jolly, F. Lainé, Y. Breem, “L’emploi et les métiers des immigrés”, document travail 2012-1, février 2012 ; M. Cognet, « Genre et ethnicité dans la division du travail en santé : la responsabilité politique des États », L’Homme & la Société, vol. 176-177, no. 2-3, 2010, pp.110-112.

Pour la rédaction de cet article nous avons aussi eu recours à des sources audio-visuels

META “ les travailleurs du care ” disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=v4J0G2R9KRg&fbclid=IwAR00MOM77bZpSmprDNfP72sWFt6WGCA3PJhAkkM1pOp8AG7_c8HjcY4_6-E

ARTE Radio, “ Pendre soin, penser en féministre le monde d’après ”, un podcast à soi, diponible sur https://www.youtube.com/watch?v=ya1BtYP185U

par sandrakabandana | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Débat, Droits, Général, Intersectionalité

Excisions – mutilations génitales féminines

Sudinfo, « Un clitoris géant en prélude à la journée contre les mutilations génitales », 04 février 2022, www.sudinfo.be

En cette journée internationale des droits des femmes, nous avons fait le choix de nous pencher plus amplement sur la question des mutilations génitales féminines (« MGF« ).

Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi une mutilation génitale. Des dizaines de millions de filles courent encore le risque d’être mutilées d’ici à 2030.

Touche principalement les mineures, sans consentement, parfois sans anesthésie, avec matériel parfois très primaire.

Les pratiques d’excision ont lieu le plus souvent dans l’Ouest, l’Est et le Nord-Est de l’Afrique, dans certains pays d’Asie et au Moyen-Orient, ainsi que dans certaines communautés d’immigrants en Amérique du Nord et en Europe..

D’après l’OMS, plus de 200 millions de femmes et jeunes filles sont concernées par ce problème.

1. Définition

L’OMS définit en 2020 les mutilations génitales féminines comme : « toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales ».

4 catégories :

– Type I : ablation partielle ou totale du clitoris

– Type II : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres

– Type III : infibulation (qui consiste en le rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation)

– Type IV : accolement des petites lèvres et/ou des grandes

a. Dispositions internationales ?

Les MGF constituent une violation de plusieurs droits fondamentaux comme le droit à la vie, ou le droit à la santé.

b. Poursuite en Belgique ?

Principe de l’extraterritorialité : toute personne qui a participé, favorisé ou facilité une mutilation y compris à l’étranger, sur une mineure, peut être poursuivie en Belgique à condition que l’auteur se trouve sur le territoire du Royaume

A noter que certaines MGF sont pratiquées également sur le territoire de la Belgique.

c. Dispositions légales belges ?

- Article 409 du Code pénal : une peine de 3 à 5 ans de prison pour « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, ou tenté de le faire, avec ou sans consentement de celle-ci. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. (… )».

2. Droit d’asile en Belgique

Depuis 2006, suite à la transposition de la directive européenne « qualification-asile », on prend en compte les persécutions et les violences (y compris les MGF) infligées en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle comme un élément ouvrant le droit à la protection internationale prévue par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

⇒ L’invocation d’un risque de MGF permet d’ouvrir un droit au statut de réfugié en Belgique. Néanmoins, en 2019, la vision de la Convention de Genève devient plus stricte : seule la personne qui court réellement un risque de MGF a droit à la protection internationale. Le statut de réfugié n’est alors plus ouvert qu’aux enfants. Pour le parent, il pourra demander une autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui régit la procédure de régularisation.

Le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et apatrides) a introduit une procédure de suivi : il exige chaque année une attestation d’intégrité de l’appareil génital de la ou des fillettes concernées. Par exemple, les parents peuvent perdre leur statut de réfugié accordé à l’enfant et à eux-mêmes.

Cependant, cette exigence de suivi de la part du CGRA entraine une difficulté de vérification des sources en vue d’établir la crédibilité de la femme. Une simple erreur peut définitivement compromettre un dossier même si la crainte de persécution est fondée. Ce contrôle met la femme dans une impasse, la considérant toujours suspecte et la contraignant à prouver sa bonne foi. Cela constitue en outre une atteinte injustifiée au droit à la vie privée.

Il existe dès lors également un amalgame entre prévention et répression de l’excision : cette exigence de vérité poursuit les réfugiés reconnus bien au-delà de la demande de protection internationale initiale. La politique d’asile est alors liée à la politique criminelle et il persiste un réel risque de renvoyer les parents dans leur pays d’origine

La Belgique fait partie de l’un des cinq pays les plus demandés concernant la demande de droit d’asile sur le fondement de la pratique des mutilations génitales dans le pays d’origine, fait assez remarquable.

Tout de même, les poursuites pénales sont minimes. Entre 2001 et 2009, l’article 409 du Code pénal n’a jamais été utilisé. Cela est notamment dû à deux éléments:

- l’absence de dénonciation (les filles victimes sont souvent réticentes à dénoncer leurs parents ou leur exciseuse au vu de l’impact qu’une condamnation ou expulsion peut avoir sur la cellule familiale)

- l’absence de signalement de la part des professionnels (dû notamment à un manque de sensibilisation, de preuves et à un malaise concernant ces sujets sensibles).

Notons qu’une reconstruction du clitoris peut être remboursée par l’Inami. Deux centres en Belgique permettent ce type d’opération. Ils se trouvent à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles et à l’hôpital universitaire de Gand.

Et vous, que pensez-vous du combat mené contre l’excision en Belgique ? Faudrait-il aller plus loin?

SOURCES

Avalos de Viron Samantha et Grinberg Maia, « Le principe de l’unité de la famille mis à mal par la nouvelle politique du CGRA », ADDE, n°155, juillet 2019.

Dieleman Myriam, « Protéger et réprimer : l’excision en Belgique. Genèse et enjeux des dispositions relatives aux mutilations génitales féminines », Migrations Société, 2013/2 (N° 146), p. 57.

Lemercier Elise, « Heurs et malheurs de la lutte contre une pratique sexiste racisée

Regards de médiatrices interculturelles ”africaines” mobilisées contre l’excision», Nouvelles pratiques sociales, 23 mars 2015.

Excsision parlons-en, « Les chiffres de l’excision – Belgique ».

Gams, « Avez-vous vu notre clitoris géant? », 9 février 2022

POUR ALLER PLUS LOIN

Association GAMS

Lecture : Waris Dirie – Fleur du désert

par sandrakabandana | Mar 31, 2024 | Appropriation, Articles, Débat

L’appropriation culturelle

Vous avez sûrement entendu le terme “appropriation culturelle”, notion au cœur des débats depuis plusieurs années. Il s’agit cependant d’un concept encore incompris et, pour cette raison, débattu. Nous vous proposons dans ce post de vous présenter l’appropriation culturelle sous un angle théorique et pratique.

Dans cet article, nous abordons également la place des personnes métisses, qui, à cheval entre deux cultures, peuvent se voir faussement accuser de faire de l’appropriation culturelle.

1.Qu’est-ce que l’appropriation culturelle ?

Née en 1990, la notion d’appropriation culturelle couvre un éventail de situations dans lesquelles le patrimoine culturel d’une communauté est détourné et utilisé au profit d’une autre communauté [1]. Pour reprendre les mots du sociologue Eric Fassin, l’appropriation est en définitive « lorsque l’emprunt entre les cultures s’inscrit dans un contexte de domination” [2]. L’appropriation trouve en effet son origine dans la colonisation, ce qui explique qu’on la surnomme parfois “colonialisme culturel” [2]*. L’exploitation des territoires étrangers par les sociétés impérialistes a été marquée par le pillage et le trafic des pratiques traditionnelles et objets produits par la société locale. Le rapport de force a permis aux sociétés dominantes d’utiliser à leur profit des éléments découlant de la culture du groupe social assujetti, vidant ces éléments de toute la valeur qui leur avait été accordée[1].

N.B. : Bien que la colonisation soit une histoire du passé, le colonialisme, quant à lui, est toujours présent au XXIe siècle. Peter Ekeh nous fait part d’une distinction explicite entre la colonisation, qui est une période, et le colonialisme qui, lui, est un processus, un mouvement social total dont la perpétuation s’explique par la persistance des formations sociales issues de la colonisation [3].

Il est primordial que nous soulignions la distinction entre l’appropriation culturelle, l’acculturation et l’enculturation. La première décrit une usurpation préjudiciable, alors que les deux autres notions couvrent des phénomènes d’adaptation et d’échange culturel.

L’acculturation, apparue en 1880, désigne l’interpénétration des civilisations. Il s’agit d’un processus par lequel plusieurs cultures sont confrontées l’une à l’autre et interagissent entre elles [4]. Dans les premières études du terme, l’acculturation était analysée sous un angle raciste et dominant. Les auteurs de doctrine se servaient de ce concept pour justifier les bienfaits de la colonisation, insistant sur les apports des Occidentaux et l’évolution des groupes colonisés en société “civilisée” grâce à leur contribution [5]. Toutefois, le concept a finalement évolué pour désigner les situations dans lesquelles deux cultures entrent en contact. Si ce contact s’inscrit dans le temps, les cultures s’influencent et se diversifient.

L’enculturation est le phénomène de transmission de la culture. Un individu, dès son plus jeune âge, s’adapte et intègre en lui les idéologies, croyances et traditions mises en place par la société dans laquelle il vit. L’enculturation est l’aboutissement de la transmission des traditions[6]. L’enculturation est intimement liée au concept de socialisation selon lequel “un individu, de par les multiples interactions qui le relient aux autres, apprend progressivement à adopter un comportement conforme aux attentes d’autrui” [7].

2. En quoi est-ce préjudiciable ?

A. La culture vue comme un déguisement

Il est primordial de noter, pour commencer, qu’il n’est pas interdit de se déguiser. Par contre, il faut distinguer l’appréciation culturelle et l’appropriation culturelle. Comme nous l’avons vu, les cultures s’entremêlent et il est dès lors humain de vouloir honorer et célébrer ces diverses cultures et/ou traditions. Cependant, se déguiser en une certaine culture est péjoratif.

BRETON-CHAMPIGNY François, « Costumes offensants : des magains d’Halloween tardent à arriver en 2022 », 27 octobre 2022, https://urbania.ca/article/costumes-offensants-magasins-halloween-2022

Comment savoir si nous nous trouvons face à un déguisement respectueux ? Dans sa brochure, le Conseil scolaire Viamonde (Canada), nous propose des pistes pour trouver une réponse.

- Est-ce que le costume représente une créature mythique, un animal ou un objet, un personnage fictif (film, télévision, bande dessinée) ou imaginaire ?

- Est-ce que le costume représente quelque chose qui n’existe pas, quelque chose créé de toute pièce ? [8]

Dans ce cas, nous ne nous retrouverons jamais dans un cas d’appropriation culturelle, car les dimensions historiques, religieuses, culturelles ne sont pas en cause.

B. La culture vue comme une tendance, un gagne pain

Les grandes marques, telles que Victoria’s secret, sont des exemples-phares de l’utilisation d’autres cultures pour lancer une tendance.

Avec ses mannequins portant des coiffes amérindiennes lors de son défilé en 2012, la marque a manqué de respect à la communauté indienne en détournant l’origine symbolique de cet élément culturel à des fins de ventes [9] .

Getty Images

À côté du monde de la mode, les célébrités participent activement à l’appropriation culturelle, en mettant en avant, par exemple, des coiffures qui viennent d’autres cultures.

L’exemple le plus parlant est l’appropriation de tresses africaines par Kim Kardashian. Elle les a d’ailleurs nommée “Kim K Braids” ou “Bo Derek Braids”, lançant une “nouvelle” tendance et s’auto-proclamant créatrice de cette coupe sans jamais créditer la communauté noire [9].

Encore une fois, ceci est problématique, car, en adoptant ce comportement, Kim Kardashian ignore et minimise la discrimination que subissent les femmes africaines et afro-descendantes. En effet, depuis des siècles maintenant, les femmes noires souffrent de remarques racistes sur leur cheveux jugés “inappropriés”. Ce racisme a impacté leur quotidien, les forçant à cacher leurs cheveux naturels et à adopter des coupes considérées comme “respectables” pour éviter les constantes critiques ou avoir droit à des emplois où elles étaient jugées non professionnelles [9].

Finalement, comme le résume bien Maboula Soumahoro, “ce qui gêne, c’est que des artistes blancs jouissent d’attributs culturels dont ils n’ont pas eu à payer le coût social et historique” [10].

Le même constat est fait pour les objets dits “ethniques“ qui permettent aux marques, en se donnant une image de défenseur des minorités, d’augmenter leurs bénéfices sur le dos de ces dernières [8].

C. Renforcement des stéréotypes

Enfin, l’appropriation culturelle repose généralement sur des stéréotypes extrêmement réducteurs.

En parlant de déguisement “indien”, “africain” ou encore de tenue “chinoise”, nous réduisons des communautés à une seule conception simplifiée, sans prendre en compte leur diversité culturelle.

Ces stéréotypes ont des conséquences sur la vision de ces communautés. En effet, Jessica Dee, ancienne présidente intérimaire de “Kahnawake Youth Forum”, nous précise que “ces stéréotypes sont nuisibles et influencent la façon dont nous sommes traités par la société ou par le gouvernement. Ils voient « les Autochtones » comme un groupe uniforme et mettent en œuvre des politiques universelles” [11].

3. La condition métisse

Le langage commun définit qu’être métis.se, c’est être l’enfant de deux parents nés d’origine ethnique différente [12]. Être métisse, ce n’est pas “paraître “entre-deux”” [14], comme le suggère l’imaginaire commun, c’est être le fruit de deux groupes culturels différents.

Depuis toujours, les humains se mélangent et se… métissent. Cela fait émerger de nombreuses questions sociétales et identitaires. En effet, les groupes et personnes métisses sont rapidement stigmatisés. La société ne sait pas les catégoriser de façon “binaire” (comme à son habitude) et le métissage transgresse les “idées reçues” [15]. D’un point de vue plus psychologique, la personne métisse fait face à une instabilité identitaire et se sent étrangère “ici” et “là-bas” [13]. La personne métisse “porte la trace de la cassure puisqu’elle n’est ni d’un groupe ni de l’autre” [12].

Comment gérer cette interfécondation des cultures ? Il faut savoir que la question du métissage est davantage culturelle que biologique. Lorsque les couples mixtes ont un bébé, les questions d’affiliation culturelle se posent : à quelle culture appartient l’enfant ? Quelle langue adopter ? Quel prénom lui donner ? Etc. À vrai dire, l’enfant arrive, comme le précise Marie Rose Moro, dans un berceau culturel avec une multiplicité de possibles. Malgré cette grande chance [16], les parents et le futur enfant font le choix – de façon consciente ou non – entre plusieurs stratégies identitaires qui vont définir l’identité culturelle du métisse.

La qualité des liens entre les différentes cultures est primordiale pour comprendre la condition métisse. Bien que ces liens puissent amener à des métissages fluides et inventifs, ils sont souvent clivés et douloureux [13]. Il importe, pour tenter de vivre ce métissage le mieux possible, de dépasser la mise sous silence. En effet, la famille, les amis et, de façon plus large, le groupe d’appartenance mettent sous silence une partie de sa propre culture considérée comme honteuse ou illégitime. Résultat : les métisses se trouvent face à un capital biographique à trous. La non-transmission est, selon Pascale Jamoulle, un facteur de déséquilibre pour l’individu [13]. En permettant la transmission des expériences vécues, les trous peuvent être comblés et permettre à la personne métisse de se “narrer” complètement et, par conséquent, de s’émanciper.

Dans le cadre du métissage de cultures en lutte, voire ennemies, la gestion de ces conflits peut sembler compliquée. En effet, les colonisations produisent de nombreux exemples de métissages aux liens complexes. Paradoxalement, ce métissage est pourtant l’indicateur d’une ouverture culturelle vers l’Autre et empêche l’enfermement des cultures sur elles-mêmes [12].

La condition métisse est donc au cœur du débat sur l’appropriation culturelle. Pourtant, n’est-ce pas légitime de posséder des éléments de plusieurs cultures en simultané ? Et considérer le métissage comme une richesse ne permettrait-il pas à nos sociétés de s’ouvrir vers une interculturalité ?

SOURCES :

[1] D. Lefrançois et M.-A. Ethier, “Slâv : une analyse de contenu médiatique centrée sur le concept d’appropriation culturelle”, Revue de recherches en littératie médiatique multimondiale, vol. 9, 2019, p. 1 à 35.

[2] Le Monde, “Eric Fassin: “l’appropriation culturelle, c’est lorsqu’un emprunt entre les cultures s’inscrit dans un contexte de domination”, disponible sur www.lemonde.fr

[3] F. Vergès, “Un féminisme décolonial”, La Fabrique éditions, septembre 2020, p. 27.

[4] R. Bastide, “Acculturation”, Encyclopædia Universalis, disponible sur www.universalis.fr

[5] C. Courbot, “De l’acculturation aux processus d’acculturation, de l’anthropologie à l’histoire”, Hypothèses, 2000/1, n°3, p. 121 à 129.

[6] Cultural Anthropoloy, “Enculturation”, disponible sur www.courses.lumenlearning.com

[7] P. Riutort, “La socialisation. Apprendre à vivre en société”, Premières leçons de sociologie, 2013, p. 63 à 74.

[8] J. Gillet, “Ma culture n’est pas un déguisement. Petit guide pour des costumes respectueux et positifs.”, disponible sur www.femmesprevoyantes.be, publié en 2019.

[9] A. Ouattara “L’appropriation culturelle, une oppression qui ne dit pas son nom…”, disponible sur www.femmes-plurielles.com, publié le 3 septembre 2018.

[10] G. Gendron, “Tous coupables d’appropriation culturelle ?”, disponible sur www.liberation.fr, publié le 22 décembre 2016.

[11] Ababord, “Contrer l’appropriation culturelle”, disponible sur www.ababord.org, ababord revue social et politique , avril / mai 2014, n°54.

[12] J. Audinet, “Paradoxes du métissage culturel”, Africultures, vol. 62, no. 1, 2005, pp. 10-16.

[13] P. Jamoulle, “Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d’immigration”, Les 5 à 7, 2017.

[14] J. Ahov, “La spécificité des métis”, disponible sur www.revuelautre.com/, publié en 2007.

[15] M. R. Moro, “Les bébés de couples mixtes, une identité métissée”, disponible sur www.yapaka.be.

par racism-search | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Débat, Interventions

INTERVENTION AU SEIN D’UNE ASSOCIATION

Intervention concernant le féminisme décolonial

En date du 21 janvier, nous avons été invités à contribuer à une formation organisée par Fem & L.A.W, association de femmes féministes et juristes.

Cette association vise àdévelopper une expertise au carrefour entre le droit et le féminisme en mettant en avant les droits des femmes, l’égalité réelle entre les hommes et les femmes (1).

L’association organise dès lors des formations sur divers aspects juridiques analysés sous le prisme du genre.

Nous avons été invités à présenter, durant 1h, un atelier sur le sujet du féminisme décolonial.

*Nous vous invitons à lire notre article sur ce sujet si vous souhaitez en apprendre davantage

Notre intervenante, Sophie, a mis en place une activité interactive.Elle a d’abord partagé certains concepts et a invité les participantes à exposer leurs propres connaissances sur le sujet, à mobiliser les concepts appris dans l’analyse de certains textes.

La double démarche, théorique et d’illustration des concepts par des exemples concrets a été appréciée par les participantes.

En effet, encore aujourd’hui, certaines situations sont toujours perçues d’un point de vue universel alors que l’aspect décolonial reste important à prendre en considération.

L’analyse de différents textes et situations a permis aux participantes de visualiser l’importance de la prise en compte de l’axe décolonial dans la lutte contre les inégalités de genre.

Sources

- voir leur site internet : https://femandlaw.be/

par racism-search | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Colonisation, Débat, Racisme

Les zoos humains : la conquête de “l’exotisme”

Les prémices des zoos humains

Bien que les zoos humains soient documentés à partir du 19e siècle, leurs origines remontent bien avant cette période. Elles peuvent être retracées :

→ Dès le 14ème siècle, avec les exhibitions de certaines personnes d’origine extra-européennes devant des publics restreints. Un exemple est l’exhibition d’autochtones Arawaks ramenées des “Amériques” par Christophe Colomb devant la Cour de la Reine Isabelle de Castille [1].

→ Ainsi qu’au 17ème siècle, lors de l’apparition des jardins zoologiques [2]. Ces jardins zoologiques étaient envisagés comme des extensions de musées, ayant pour mission de recenser et cataloguer la diversité du vivant via les voyages des explorateurs [2].

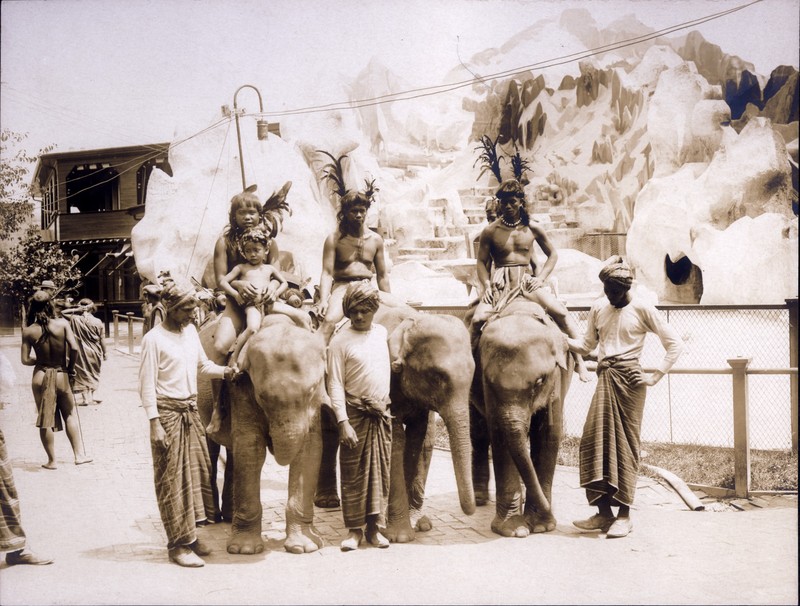

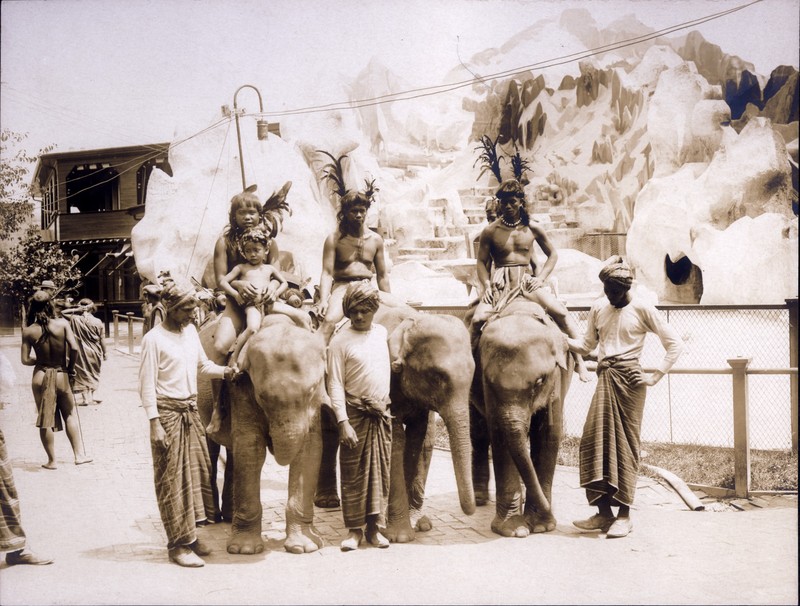

À partir du 19ème siècle, il ne s’agit plus d’exposer uniquement des animaux et une nature dite “exotique” mais aussi des êtres humains. On reconnaît notamment le grand entrepreneur allemand de cirque, Carl Hagenbeck, pour avoir popularisé l’idée de présenter des personnes d’autres cultures dans des zoos afin de les rendre accessibles au grand public comme les animaux [3]. Ces zoos humains se distinguent des exhibitions réalisées jusqu’ici car le but est de mêler la pseudo-science, au spectaculaire pour exposer des personnes décrites comme racialement inférieures [4]*.

A group of Igorot displayed at a human zoo during the St. Louis World’s Fair[1][2]

Les zoos humains: outils de propagande coloniale

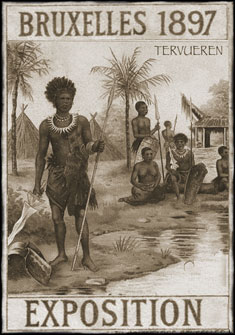

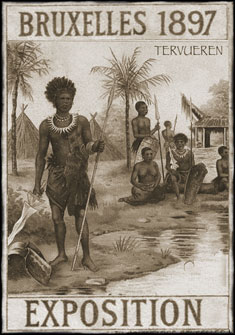

A cette époque, en Europe, les grandes puissances renforcent leur plan colonial et l’esclavagisme d’autres peuples en les mettant en avant lors d’événements tels que l’ exposition d’Amsterdam en 1883 ou l’Exposition universelle de Paris en 1878 [5]. La Belgique n’y échappe pas et le roi Léopold II utilise l’Exposition internationale pour sa propagande coloniale et sa recherche d’investisseurs* au Congo. Celle-ci se déroule à Tervuren (Bruxelles) du 10 mai au 8 novembre 1897 [6]. C’est à cette occasion que le roi Léopold II ordonne la construction du « Palais des Colonies » à Tervuren, actuellement connu sous le nom de Palais de l’Afrique, sur le site de l’ancien pavillon du prince d’Orange, qui avait été détruit par un incendie en 1879 [6].

Poster for the colonial section of the 1897 International Exposition

Des villages congolais avaient été reconstruits dans le parc de la Warande à Tervuren dans le but d’attirer les visiteurs. Deux des 269 Congolais·e·x·s prévu·e·x·s pour y vivre ont trouvé la mort pendant le voyage [7]. Sept autres Congolais·e·x·s – Ekia, Gemba, Kitukwa, Mpeia, Zao, Samba et Mibange – n’ont pas survécu et ont été enterré·e·x·s à Tervuren [7]. Après leur décès, il leur est refusé d’être enterré·e·x·s dans le cimetière local. Ce n’est qu’en 1953 que leurs restes sont déplacés dans des sépultures situées dans la cour de l’Église catholique Saint-Jean l’Évangéliste de Tervuren [6]. Chaque année, une journée de commémoration est organisée en leur honneur par des collectifs tels que le collectif Mémoire Coloniale. Notons que ces expositions ne visaient pas exclusivement les personnes africaines mais aussi les autres peuples considérés “de race inférieure”. Par exemple, 14 autochtones d’Araucanie (Chili) sont aussi exposés dans le Parc Léopold à Bruxelles en octobre 1883 [8]. Bien que ces expositions n’obtiennent pas le consentement de toute la population belge, un “village congolais” est également construit pour l’Expo 58 à Bruxelles où des étudiant·e·x·s congolais·e·x·s sont mis·e·x·s en jeu. Alors même que l’indépendance congolaise gronde, cette surface d’exposition réservée au Congo cherche à justifier la présence de la Belgique au Congo [8].

* Nous vous invitons à lire notre article sur la définition du racisme et sur le non existence du racisme anti-blanc pour comprendre le hiérachisation des races.

* Pour rappel, à cette époque les colonies n’appartiennent pas à l’État belge mais au Roi Léopold II.

L’après zoos humains, la continuité de la déshumanisation

Malgré la fermeture des zoos humains dans le cadre des “expositions universelles”, la déshumanisation des personnes racisées continue.. Non sous la forme frontale qu’on a pu voir des années auparavant, mais de manière plus insidieuse.

La tribu des Jarawa – Inde

Dans l’archipel d’Andaman- et-Nicobar en Inde, la tribu isolée des Jarawa sert d’attraction touristique. Les touristes traversent leur terre en se croyant dans un safari. Par ces pratiques et la sédentarisation forcée depuis les années 1990, cette tribu est menacée d’extinction et avec elle, tous leurs savoirs ancestraux.

Le parc “Bamboula” – France

Le parc “Bamboula” était le plus célèbre zoo humain moderne qui fut fermé en 1994 seulement [9]. La marque St Michel qui commercialisait les biscuits “Bamboula” a été le sponsor d’un “parc animalier” près de Nantes qui fut en réalité un zoo humain moderne. Entre girafes et autres lions, il existait un village ivoirien à la demande du directeur, Dany Laurent [9]. Des artisan·e·x·s, danseur·euse·x·s, chanteur·euse·x·s y furent installé·e·x·s dans des conditions inhumaines et dégradantes tout en étant soigné·e·x·s par des vétérinaires [9].

Le village de Kirikou dans le chemin de brousse, Planète Sauvage (Loire-Atlantique, France)

Ces personnes prétendument envoyé·e·x·s par l’Office ivoirien du tourisme pour promouvoir la culture ivoirienne se sont retrouvé·e·x·s enfermé·e·x·s comme des animaux, Leurs passeports ont été confisqués, et la protection des travailleur·euse·x·s prévue par le droit français n’était pas en application. Les enfants présents étaient scolarisé·e·x·s seulement quelques heures. Les danseuses ont quant à elles subi des agressions sexuelles de la part de membres de l’organisation [9] . Sans oublier qu’elles étaient toutes mineures, entre 13 et 15 ans, et devaient danser de 12h30 à 18h30; ;le tout seins nus en extérieur, seulement vêtu d’un pagne et d’un bambou sans chaussures [9]. La section nantaise du Syndicat national des artistes musiciens (SNAM), auprès d’autres organisations, a elle aussi dénoncé les conditions de travail de ces artistes. La SNAM a comparé ce village à une nouvelle exposition coloniale, mêlant humains et animaux.

Suite à la mobilisation de plusieurs associations, le collectif « Non à la réserve humaine » a vu le jour et a saisi l’affaire devant la justice. Le 1er juillet 1997, le tribunal de Nantes a condamné le parc pour violation du droit du travail et droits fondamentaux [9]. Le village ivoirien disparaît en septembre 1994, le parc est renommé « Planète Sauvage ». En 2013, l’ancienne zone du village devient un espace animalier pour Madagascar et les lémuriens. En 2014, le village Kirikou est créé en collaboration avec Michel Ocelot [9].

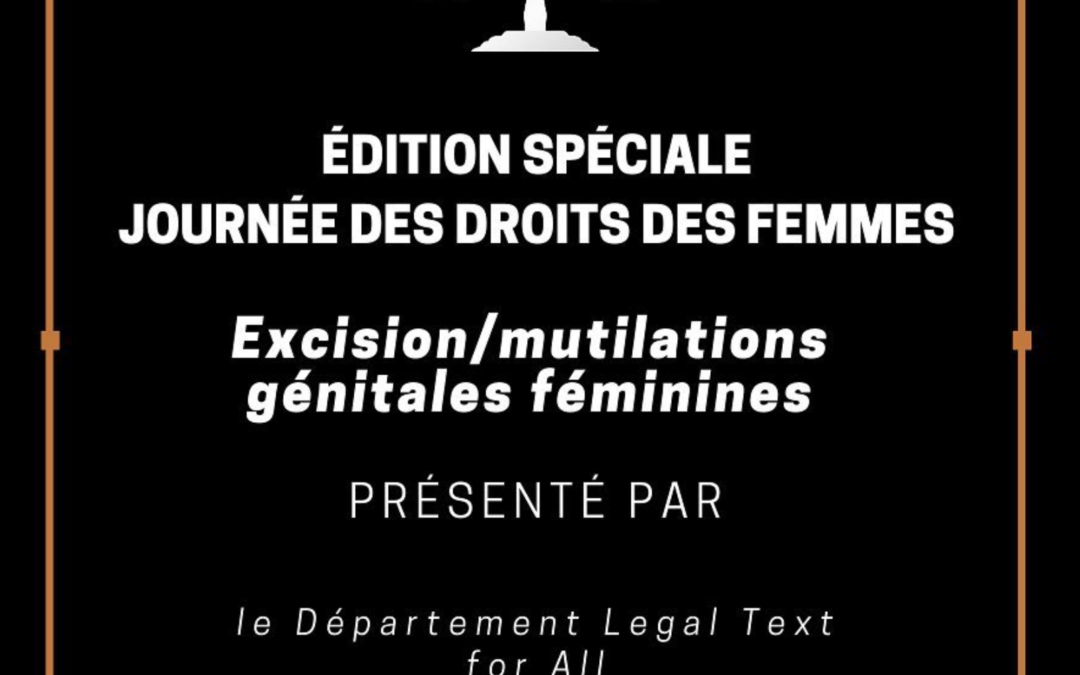

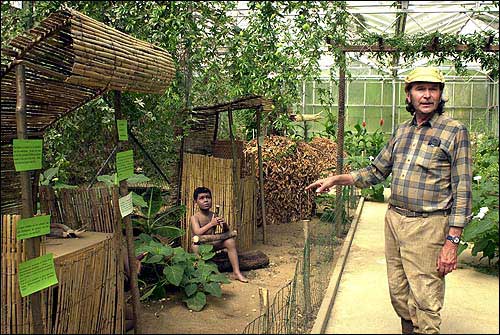

Les pygmées camerounais – Belgique

Nature preserve owner Louis Raets shows off one of his displays as part of a Pygmy village exhibition at the Oasis Nature Park in Yvoir, Belgium. Although the show has led to protests, Raets insists the showcase is to inform people of the Pygmy way of life and in no way attempts to shame anybody.

En 2002, à Yvoir, l’ASBL “Oasis Nature” est à l’origine d’une exposition sur la vie des Pygmée·x·s camerounais [11]. Durant cette exposition, des Pygmées sont venu·e·x·s du Cameroun pour reconstituer un village Bakas et se mettre en scène en chantant et dansant. Cette exposition a soulevé de nombreuses questions et réactions, notamment du Mouvement des Nouveaux Migrants (MNM) qui souligne la déshumanisation de ce type d’événement. Cependant, l’ASBL s’est toujours défendu de réaliser ce projet dans le but de sensibiliser les Belges aux problématiques que rencontre ce peuple. Ces pratiques coloniales contemporaines ont évidemment eu des conséquences sur la perception qu’ont les personnes blanches des personnes racisées

Conclusion : Des zoos humains aujourd’hui ? Leurs formes et ses conséquences

La télévision a elle aussi participé à la création de zoos humains modernes. Les émissions de télé “découverte” telles que “Predators, Tribes, and me” (BBC Earth), continuent d’imposer une distinction entre l’Occident et le reste du monde comme étant “moins évolué”, ou “bizarre”. Pour les chercheurs Nicolas Bancel et Olivier Razac, puisque les téléréalités mettent en avant des groupes de personnes issues de milieux ou de régions “stigmatisés” en jouant sur ces stéréotype; elles en font des “acteur·ice·x·s” de divertissement, rejoue le schéma du zoo humain [12].

Le voyage peut lui aussi participer à une modernisation du zoo humain [13], lorsqu’on souhaite s’immerger dans une culture et découvrir un pays. Si l’on prend le concept des Clubs Med par exemple, ils ont pendant longtemps invisibilisé les travailleur·euse·x·s locales ou réalisé des mises en scène de leur culture de manière très stéréotypée. La découverte d’une autre culture n’est présente que pour divertir les touristes et participe rarement à l’économie locale.

Que ce soit les zoos humains de l’époque ou les zoos humains d’aujourd’hui, le constat reste le même : ces outils participent à l’exotisation et l’infériorisation de l’Autre qui est généralement une personne racisée. Cela participe grandement à maintenir des stéréotypes qui ont vu le jour durant l’époque “des explorations” et avec la propagande coloniale jusqu’à aujourd’hui. Par ces stéréotypes* et selon son origine ethinique, l’Autre est vu comme sauvage, bête, voleur·euse, sale, coincé·e, rigide etc… mais on l’applaudit pour ses danses et ses plats exotiques. Il est donc nécessaire de faire un travail de déconstruction de nos représentations pour replacer les personnes blanches et personnes racisées sur le même pied d’égalité.

*Voir nos deux articles sur les stéréotypes pour avoir des exemples et comprendre le poids de ces stéréotypes

Sources

[1] P. Blanchard, “ De la a Vénus hottentote aux formes abouties de l’exhibition ethnographique et coloniale Les étapes d’un long processus (1810-1940)”, in La venus Hottentote , 2013, p. 38.

[2] N. Bancel, « Introduction : Zoos humains : entre mythe et réalité », Nicolas Bancel éd., Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, 2004, La Découverte, p.7.

[3] P. Blanchard, N.Bancel et al, “ Zoo humains et exhibitions coloniales : 150 ans d’inventions de lAutre, 2011, La découverte, p.16.

[4] N. Bancel, « Introduction : Zoos humains : entre mythe et réalité », Nicolas Bancel éd., Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, 2004, La Découverte, p.8.

[5] P. Blanchard, “ De la a Vénus hottentote aux formes abouties de l’exhibition ethnographique et coloniale Les étapes d’un long processus (1810-1940)”, in La venus Hottentote , 2013, p. 52.

[6] AfricanMuseum, “ Le zoo humain de Tervuren (1897)”, disponible sur www.africanmuseum.be, consulté le 10 mars 2024.

[7] Presses Nord-Sud, “ Africa Tervuren et les zoos humains: une expo”, disponible sur ww.arpns.be, publié le 29 septembre 2021.

[8] Culturemedia, “ «Zoo humain au temps des exhibitions coloniales à l’Africa Museum”, disponible sur www.culturemedia.be, publié le 16 février 2022.

[9] Julien Coquelle-Roëhm et Nina Soyez “ Retour au «village de Bamboula»: en 1994, un «zoo humain» à prétention touristique”, Médiapart, publié le 9/05/2021,

[10] France Inter, “Le village Bamboula” dernier zoo humain en France, émission radio publié le 18/01/2022

[11] La Libre, “Des pygmés exposés aux regards”, disponible sur www.lalibre.be, Publié le 25-07-2002

[12] Les Zoos humains aujourd’hui, Pascal Blanchard, disponible www.cairn.info, Publié le 01/04/2010

[13] Compte instagram @decolonial.voyage, consulté le 11 mars 2023

par racism-search | Mar 31, 2024 | Articles, Colonisation, Interviews