par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Intersectionalité

Luttes portées par des femmes racisées (victoires ou en cours)

Les victoires collectives des femmes racisées

Intro

remise en question des figures seules car le groupe/mouvement est important et peut être desservi lorsque l’on se concentre sur une seule femme.(Rosa Parks – a contribué a la lutte pour les droits civiques)

→ https://www.cairn.info/un-feminisme-decolonial–9782358721745-page-67.htm (l’extrait qui explique bien la pacification et héroïsation)

Slide 1: Titre (+ une image)

Slide 2: Introduction + structure

Slide 3: Europe

Slide 4: Oceanie

Slide 5: Amerique du Sud

Slide 6: Asie

Slide 7: Amerique du Nord

Slide 8: Afrique

Slide 9: Aspects transversaux + conclusion

Slide 10: Sources

- Aspects transversaux

- Défis communs rencontrés lors des luttes? (défis par lutte puis on rassemblera par catégorie)

exemples de catégories, si pertinent:

- mépris, crédibilité remise en question?

- acces restreint aux médias pourtant utiles a la diffusion des idées

- acces restreint aux institutions

- Importance de lutter en collectif

- aspects positifs empowering, se retrouver, se soutenir, impact de l’action

Conclusion

Calendrier

Mardi 28 février: finalisation du plan et de la répartition des parties

28-6 mars: recherche et écriture

Lundi 6 mars: Draft finalisé; envoi pour relecture + préparation des slides Instagram(?)

Mardi 7 mars: Intégration des feedback; relecture finale

Mercredi: 8 mars: publication

Les victoires collectives des femmes racisées

La journée internationale des luttes pour les droits des femmes (8 mars) est une journée qui permet de faire le bilan sur la situation des droits des femmes, de fêter les victoires, de lutter collectivement et de faire entendre une fois encore différentes revendications. En cette journée importante, donc, nous vous proposons un article qui revient sur certaines luttes collectives menées par des femmes racisées.

Si l’accent est mis ici sur les luttes collectives, plutôt que celles de personnalités, c’est pour éviter les écueils de la réécriture du récit militant ou des effacements d’une partie de celui-ci où certaines figures sont héroïsées après avoir été “pacifiées” selon les codes de la narration dominante (c’est-à-dire après avoir été séparées du mouvement et de la communauté dans lequels leurs actions s’inscrivent, vidées de leur militantisme et radicalité) [1].

Cet article vous propose de revenir sur six luttes de six contextes géographiques et temporels différents avant de mettre en avant les différents aspects transversaux qui les traversent.

- Les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles

En juillet 2019, une trentaine de femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, toutes d’origine africaine, ont commencé à se mobiliser pour lutter contre leurs conditions de travail précaires. Elles ont dénoncé des conditions de travail déplorables: horaires de travail instables, salaires bas, charges de travail excessives, et pratiques de management oppressives et dégradantes. En effet, elles représentent une fraction des “salariées invisibles”: une main d’œuvre essentiellement féminine et racisée, systématiquement sous-payée, et assignée à des activités dévalorisantes. Le mouvement a rapidement gagné en force, avec des manifestations régulières et des grèves organisées par les travailleuses et leurs soutiens. Les actions des femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont attiré l’attention des médias et ont suscité une solidarité croissante de la part du public ainsi que des partis politiques et figures de gauche. Les travailleuses ont également créé un comité de grève pour coordonner leurs actions et leur communication. Finalement, le 24 mai 2021, après presque 2 ans de mobilisation, les travailleuses ont obtenu certaines de leurs revendications, notamment une augmentation de salaire et une réduction de la charge de travail. Bien que leur lutte ait eu des répercussions positives, les femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont continué à militer pour une amélioration des conditions de travail des travailleurs précaires dans l’industrie hôtelière. Pour faire écho à l’actualité, un mouvement similaire a vu le jour à Bruxelles en 2023, où “la Ligue des travailleuses domestiques sans-papiers” a déposé une pétition devant le Parlement de la Région Bruxelles-Capitale pour demander un dialogue sur cette question cruciale et revendiquer une meilleure considération de leur statut [2], [3], [4], [5].

Image:

Devant l’Ibis Clichy-Batignolles après la signature de l’accord. (Albert Facelly/Libération)

- Le Groupe des Femmes Kanaks Exploitées et en Lutte (GFKEL)

Le groupe des femmes kanaks exploitées et en lutte est né dans les années 1980 en Nouvelle-Calédonie et vise à lutter à la fois contre la domination coloniale et contre la domination patriarcale, sans prioriser un combat au détriment de l’autre. Un trentaine de femmes cherche à s’organiser indépendamment car elles rencontrent de nombreuses résistances au sein même du mouvement nationaliste [6]. Actions de désobéissance civile, prises de parole dans les médias, implications politiques, elles ont mené pendant quatre ans un combat féministe radical pour que l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne se fasse pas tant que les femmes continueront à subir des injustices et des oppressions quotidiennes.

- Las Madres de Plaza de Mayo

Las Madres de Plaza de Mayo est un mouvement lancé par le rassemblement de 14 mères sur la place de Mai à Buenos Aires, le 30 avril 1977. La réunion de ces femmes est un moyen de résister pacifiquement à la dictature militaire et à la répression en Argentine. C’est aussi un moyen de demander vérité et justice pour leurs enfants disparus, très probablement enlevés, torturés et assassinés par le régime au pouvoir. En effet, on estime à 30.000 le nombre de personnes disparues entre 1976 et 1983, date à laquelle la dictature prend fin. Le régime cherche à intimider et à réduire au silence les opposants politiques. Las Madres ont été les seules à s’opposer à l’armée et ont continué à réclamer que les agents de l’Etat soient traduits en justice après la chute du régime. Las Madres, rejointes également par las Abuelas (grand-mères) se réunissent toutes les semaines, le mouvement grossissant au fil des disparitions. Le mouvement a eu un impact significatif sur l’opinion publique en Argentine et dans le monde entier, en attirant l’attention sur les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement militaire argentin. Las Madres ont également contribué à faire avancer les enquêtes, en travaillant avec des organisations telles que le Centre d’études légales et sociales (CELS) et la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP). Ce mouvement fait écho à des associations actuelles de mères de quartiers populaires qui luttent contre les violences policières comme le “Front de mères” ou le “collectif des Madres”[7], [8], [9].

foto: Pablo Ernesto Piovano

- Les femmes adivasies du Kerala

En 2002, plusieurs femmes adivasies de l’État du Kerala (Inde) ont réalisé des sit-ins et d’autres actions de désobéissance civile devant une usine Coca-cola implantée à Plachimada. Elles revendiquaient la fermeture de l’usine en raison des préjudices environnementaux et sociaux que l’activité intensive de l’entreprise occasionnait. En effet, la fabrication des différentes boissons gazeuses implique un besoin conséquent en eau (9 litres d’eau pour un litre de boisson) ce qui, pour suivre le rythme soutenu de la production, a impliqué de pomper des millions de litres d’eau dans des nappes phréatiques, réduisant drastiquement leur niveau [10]. De cette activité industrielle a également résulté une pollution importante de l’eau potable restante dont devait se contenter la population de la région ainsi que de l’engrais distribué par l’entreprise aux agriculteurs dont il a été par la suite prouvé qu’il contenait un fort taux de cadmium et de plomb [11]. Dépossédant et polluant la terre des populations autochtones et les privant ainsi de tout moyen de subsistance [12], un collectif de femmes adivasies s’est mobilisé pour revendiquer sa fermeture. Après plus d’un an d’actions, qui menèrent parfois à des arrestations et des violences policières [13], le conseil communal (Panchayat) a ordonné la fermeture de l’usine [14]. Cette victoire ne fut que de courte durée car une bataille judiciaire a fait rage pendant de nombreuses années, les différents tribunaux faisant primer parfois le droit de propriété de l’entreprise sur le droit à un environnement sain. Il a fallu attendre 2017 pour que Coca-cola cesse ses activités dans la région [15]. Cette lutte de longue haleine est désormais un symbole d’une lutte collective menée par des femmes autochtones pour des droits sociaux et environnementaux et de l’écoféminisme. Elles réclament maintenant une réparation de la part de Coca pour ces différents dommages.

- Les femmes autochtones du Québec

L’association Femmes autochtones du Québec (FAQ) représente les femmes des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain [16]. Créée en 1974, les femmes qui la composent ne cessent depuis lors de militer pour un meilleur accès aux droits dont les autochtones, en particulier les femmes, sont régulièrement privés. En particulier, nous avons fait le choix ici de faire le jour sur leur combat aux côtés des familles des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Si des recherches et décomptes avaient déjà été réalisés par le passé, c’est en 2014, avec le rapport de la Gendarmerie royale du Canada dénombrant 1181 femmes autochtones disparues ou assassinées depuis les années 80 [17], que la problématique des femmes autochtones disparues ou assassinées éclate aux yeux du monde. Si l’aspect systémique de ces disparitions/assassinats interpelle, c’est également leur traitement par les forces de l’ordre et la justice qui est pointé du doigt. En effet, celles-ci refusent de donner certaines informations aux familles, de poursuivre les enquêtes ou sont autrices de violences sexistes, sexuelles et racistes à l’égard des victimes et de leurs proches [18]. Travaillant sur la question des violences à l’égard des femmes depuis longtemps, la FAQ est bien décidée à ne pas laisser cette situation tomber dans l’oubli en mettant l’accent, au premier plan, sur le vécu des personnes concernées. Leurs actions sont diverses: elles publient des rapports pour informer et sensibiliser, elles réalisent des campagnes sur les réseaux sociaux [19], sont à l’initiative de la demande d’enquête parlementaire au niveau national (et l’ont obtenue), challengent la mise en place d’un plan fédéral sur la question pour qu’il soit ambitieux et réponde aux besoins des différents peuples des Premières Nations. Si leur lutte est loin d’être terminée, leurs modes d’action est une inspiration et le pouvoir et la reconnaissance qu’elles obtiennent progressivement une véritable victoire.

Les Agojié (ou Mino) étaient des guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey (sud du Bénin actuel) entre le XVIème et XIXème siècle. Il s’agissait d’une unité d’élite exclusivement féminine, dont l’entrainement au combat débutait dès l’âge de 7 ans. Les Agojié, surnommées Amazones par les Européens, ont la réputation d’être des femmes emblématiques et redoutables au combat. Elles ont férocement combattu de nombreux ennemis ayant tenté d’envahir leur royaume, y compris des colonisateurs et esclavagistes. Leur puissance, leur talent et leur témérité ont permis de repousser tous les adversaires, fidèlement à leur devise: « vaincre ou mourir ». Ainsi, dans les années 1840, on estimait le nombre de femmes guerrières à 6000.

Cependant, en 1892, l’arrivée des forces coloniales des armées française et portugaise a causé la perte des Agojié. Les colons disposaient d’un armement considérable (fusils, revolvers) avec lequel les machettes et épées des Agojié ne pouvaient rivaliser. Au terme de plusieurs batailles, les Agojié sont réduites au nombre de 50. A la suite de leur défaite contre les colons, le Royaume du Dahomey est placé sous protectorat français en 1894, et l’armée des femmes prend fin. Mais leur histoire a eu un immense impact sur tout le continent, d’autant que les sociétés africaines étaient nombreuses à être matriarcales (terra).

Les guerrières Agojié ont inspiré le film The Woman King (Gina Prince-Bythewood), sorti au cinéma en septembre 2022 [20], [21], [22].

Image:

Agojié vers 1890.

Importance de la lutte en collectif

Bien que les mouvements et les causes présentés soient très divers, l’importance de lutter en collectif est retrouvée partout. Dans toutes les luttes présentées, le fait d’agir à plusieurs, et avec d’autres femmes, a été crucial pour la réussite du combat. Risquant leur vie, leur emploi, évoluant dans des conditions précaires et affrontant une multitude d’obstacles, les femmes ont pu trouver du soutien parmi leurs pairs. Cela leur a permis de continuer leurs efforts, de ne pas se décourager et de voir plus loin que le risque d’échouer. Les femmes racisées sont particulièrement vulnérables et sujettes aux discriminations. Se mobiliser avec un groupe permet ainsi de mieux répondre aux détracteurs et de décupler l’impact des actions menées. Il est important de relever ici que les femmes racisées portent des luttes pour faire avancer leurs droits mais également ceux de toutes leurs communautés et donc des plus vulnérables que cela soit l’environnement, les personnes sans-papier, les victimes de violences sexuelles…En conclusion, l’on doit bien des victoires à des mouvements féministes et racisés. Le fait de mettre en valeur une individue au détriment du groupe délaisse l’aspect collectif alors qu’il est essentiel à la réussite de l’action. En cette journée du 8 mars, célébrons les groupes de femmes [23], l’adelphité, et continuons à lutter ensemble pour nos droits!

Sources:

[1] Voy. l’exemple de Rosa Parks repris par Françoise Vergès dans: VERGES, F., Un féminisme décolonial, La fabrique Éditions, 2019, p. 92 et suiv.

[2] JEANNOT, G., “Après 22 mois de grève et un accord historique, les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles racontent leur lutte « contre le patronat »”, France Info, 30 mai 2021, disponible sur: https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/temoignages-les-femmes-de-chambre-de-l-hotel-ibis-batignolles-racontent-leurs-22-mois-de-lutte-contre-le-patronat_4639771.html (consulté le 4 mars 2023).

[3]DURUPT, F. , “Femmes de chambres de l’Ibis Batignolles : la victoire après vingt-deux mois de combat”, Libération, 24 mai 2021, disponible sur: https://www.liberation.fr/economie/social/femmes-de-chambres-de-libis-batignolles-la-victoire-apres-vingt-deux-mois-de-combat-20210524_OXU7E4ERZRGD5LDXILGSMEBZJI/ (consulté le 4 mars 2023).

[4]FASSIN, E. et al., “Tribune. L’esclavage, c’est fini, même pour les femmes de chambre”, Libération, 9 mars 2020, disponible sur: https://www.liberation.fr/debats/2020/03/09/l-esclavage-c-est-fini-meme-pour-les-femmes-de-chambre_1781112/ (consulté le 4 mars 2023).

[5]Pétition citoyenne relative aux demandes de la Ligue des travailleuses domestiques sans-papiers, Parl. R. Bruxelles-Capitale, 11 janvier 2023, disponible sur: https://democratie.brussels/initiatives/i-152 (consultée le 5 mars 2023).

[6]SALOMON, C., « Quatre décennies de féminisme kanak », Mouvements, vol. 91, no. 3, 2017, pp. 55-66.

[7] Voy. le site internet de l’association, disponible sur: https://madres.org/la-historia-de-las-madres/

[8] Voy. le site du Ministère de la Justice argentin, disponible sur: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/argentina-te-busca/abuelas-de-plaza-de-mayo

[9] Lauréate du Prix Sakharov de 1992, https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/las-madres-de-plaza-de-mayo-1992-argenti/products-details/20200330CAN54167

[10] : SHIVA, V., “Les femmes du Kerala contre Coca-Cola”, Le Monde diplomatique, mars 2005, disponible sur: https://www.monde-diplomatique.fr/2005/03/SHIVA/11985 (consulté le 6 mars 2023).

[11]: « L’actualité mois par mois », Pierre Jacquet éd., Regards sur la Terre 2007. L’annuel du développement durable. Énergie et changements climatiques. Presses de Sciences Po, 2006, pp. 30-53.

[12]RAJESH, K. P., “The Anti-Coca-Cola Movement in Plachimada, Kerala”, Journal of Developing Societies,2019, 35(4), 437-457.

[13]: SUDHEESH, K. M., ““RESISTANCE FROM BELOW” An Assessment of The Struggle against Coca Cola Company in Plachimada, Kerala”, The Indian Journal of Political Science, 2009, 70(3), 839–852.

[14]:X., “INDE. Coca-Cola contraint de fermer une usine”, Courrier International, 7 juillet 2014, disponible sur: https://www.courrierinternational.com/article/2014/06/20/coca-cola-contraint-de-fermer-une-usine (consulté le 6 mars 2023).

[15] RAGHUNANDAN, G., “A Look at the Legal Issues Plachimada’s Struggle for Water Against Coca-Cola Has Brought Up”, The Wire, 20 août 2017, disponible sur: https://thewire.in/law/coca-cola-plachimada-kerala-water (consulté le 6 mars 2023).

[16]: Voy. le site internet de l’association, disponible sur : https://faq-qnw.org/a-propos/

[17]: GRC, Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national, 2014, disponible sur: https://www.grc-rcmp.gc.ca/fr/les-femmes-autochtones-disparues-et-assassinees-un-apercu-operationnel-national (consulté le 6 mars 2023).

[18]:BERGERON, A., BOILEAU, A. et LEVESQUE, C., Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec, FAQ, 2015.

[19]: PILOTE, A.-M. et HUBNER, L.A., « Femmes autochtones et militantisme en ligne : usages de Facebook et Twitter pour contrer les violences sexuelles dans la foulée du scandale policier de Val-d’Or. » Recherches féministes, volume 32, number 2, 2019, p. 167–196.

[20]LE JANNE, S., “Qui étaient vraiment les amazones du Dahomey, les guerrières de “The Woman King”?”, Courrier International, 28 septembre 2022, disponible sur: https://www.courrierinternational.com/article/cinema-qui-etaient-vraiment-les-amazones-du-dahomey-les-guerrieres-de-the-woman-king (consulté le 4 mars 2023).

[21]N’DIAYE, F., “Le zoom de Fatou N’Diaye sur les amazones du film « The Woman King », Terrafemina, 27 septembre 2022, disponible sur:

https://www.terrafemina.com/article/the-woman-king-qui-etaient-les-guerrieres-agojie_a366137/1 (consulté le 5 mars 2023).

[22]Wilkes, J., ‘Ces femmes guerrières d’élite béninoises qui sont devenues l’un des groupes les plus redoutables du XIXe siècle”, BBC, 1er novembre 2022, disponible sur:

https://www.bbc.com/afrique/articles/ce5g4y8dmz0o (consulté le 5 mars 2023).

[23] Nous utilisons le mot femmes pour englober toutes les personnes subissant ou ayant subi différentes formes de sexisme : les femmes cis, les femmes trans, ainsi que toutes les victimes de sexisme qui ne s’identifient pas en tant que femmes comme les personnes AFAB et les personnes non-binaires.

par racism-search | Jan 2, 2024 | Articles, Discrimination, Intersectionalité

Statistiques et Société

Des notes de restaurants aux écarts de salaires, comment lire et comprendre ces nombres qui dirigent nos décisions et celles des autres ?

Statistiques et Pizza

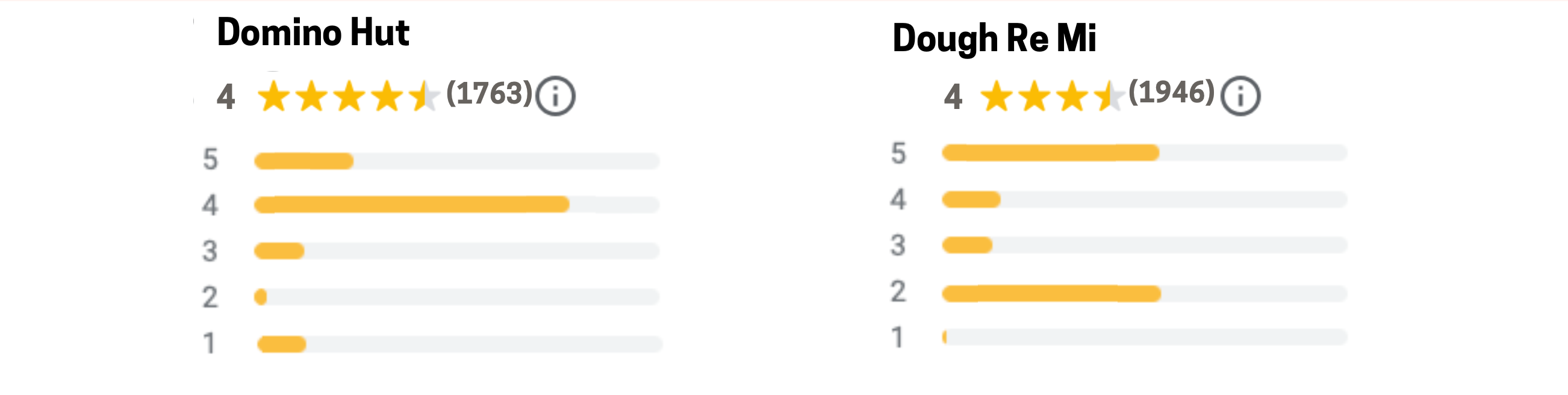

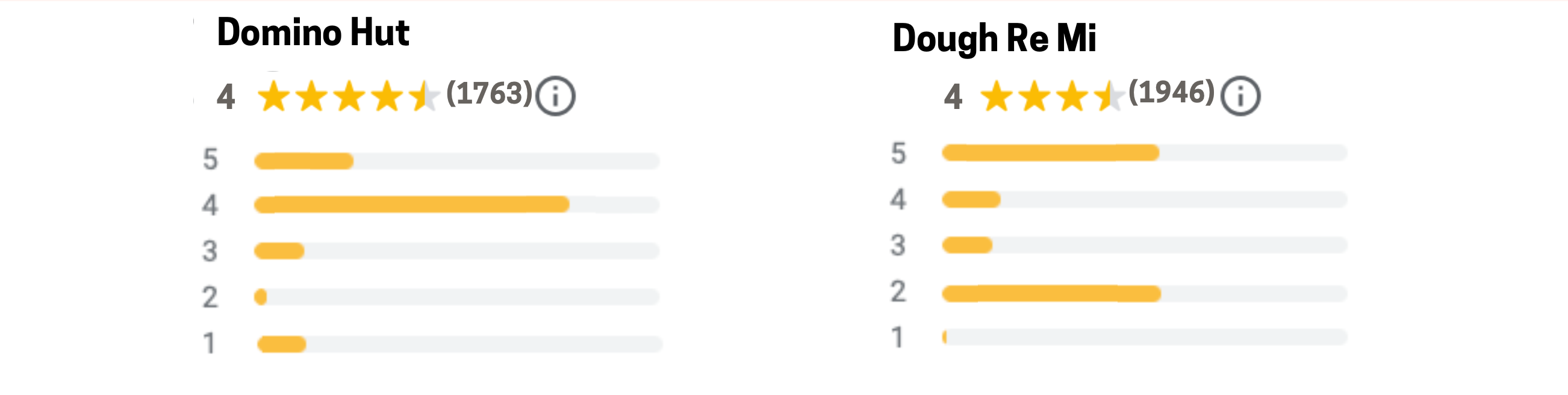

Le mot « statistiques » peut paraître effrayant, mais sans le savoir, nous les utilisons constamment. Par exemple pour choisir où aller manger. Imaginons que vous êtes en vacances et voulez manger une pizza. Google maps vous propose deux restaurants. Automatiquement, vous regardez les avis reçus:

Comment choisir?

Les deux notes moyennes (4) sont égales et semblent indiquer que ces restaurants sont de bonne qualité. Cela ne vous aide pas trop à prendre une décision… Les deux restaurants ont aussi un nombre d’avis très haut, ce qui laisse penser que ces restaurants sont populaires. En plus, ce haut nombre d’avis rend ces deux moyennes fiables. Il est donc plus judicieux de regarder le reste des informations disponibles: la distribution des notes de ces avis. Nous voyons que Domino Hutreçoit majoritairement des 4. Dough Re mi, de son côté, a des avis extrêmement positifs ou très négatifs. En allant chez Dough Re mi, le risque d’être déçu·e·x semble donc bien plus haut.

Lequel choisiriez-vous maintenant?

En regardant de plus près les avis, vous remarquez qu’une grosse partie des avis négatifs de Dough Re Mi proviennent de touristes, et que les avis positifs viennent en majorité de locaux·ale·x·s du village. Nous pouvons donc observer un groupe « d’expert·e·x·s« de cuisine authentique parmi ces auteur·rice·x·s d’avis positifs.

Convaincu·e·x par votre choix final?

Statistiques et Confinement

Les statistiques ne sont pas seulement utilisées pour déterminer la meilleure pizzeria du coin, mais aussi pour prendre des décisions à des échelles nationales et internationales par des institutions gouvernementales [1].

Prenons l’exemple récent de la crise du COVID. Nous avons tous·te·x·s entendu quotidiennement les pourcentages de lits d’hôpitaux occupés, de tests covid positifs, d’efficacité des vaccins, etc. Ces statistiques ont aidé le gouvernement à informer la population de l’avancement du virus, mais aussi à prendre des décisions [2]. En effet, lorsque la moyenne des tests positifs augmentait, des mesures strictes de confinement généralisé ont été mises en place en réponse.

Avec un tel impact sur notre vie quotidienne, il y a des enjeux proportionnels. A tel point que six groupes scientifiques étaient responsables de gérer ces statistiques, avec le but de garder la Belgique en bonne santé [3]. Trois sont encore actifs, il s’agit du:

- Risk Assessment Group (RAG), qui analyse les risques à partir de données vérifiées. Il est présidé par Sciensano et formé d’experts.

- Risk Management Group, chargé de prendre des mesures suivant l’avis du RAG.

- et finalement, du comité Scientifique du coronavirus, qui commente l’évolution du virus sur base d’arguments scientifiques.

Il est important de mentioner que, comme pour les amateurs de pizzas locaux, certaines personnes ont plus d’expertise que d’autres étant donné un sujet. Parmi les expert·e·x·s, les opinions peuvent varier. En science, on appelle consensus scientifique l’opinion scientifique formée à partir d’une série de preuves vérifiables, acceptée par une majorité de scientifiques. Ce consensus peut évoluer au cours du temps lorsque les preuves changent ou lorsque de nouvelles preuves sont disponibles.

Pourquoi (ne pas) aimer les statistiques

Entre choisir la meilleure pizza et confiner l’ensemble d’un pays, il est vrai que les consequences qui découlent de ces deux décisions (toutes deux influencées par des statistiques) et la responsabilité associée ne sont pas comparables. Cependant, en individus avertis, nous devrions nous armer de la connaissance et des outils pour utiliser pleinement les informations disponibles. Un bon point de départ est de connaitre les limitations des statistiques qui nous sont présentées. Nous en avons identifié quelques unes:

Que se passe-t-il quand ces statistiques sont mal calculées?

Et quand elles sont mal interprétées [4]?

Que se passe-t-il quand nos données sont biaisées, ou non représentatives de notre population cible [5]?

Dans la meme veine, que se passe-t-il quand les statistiques reportées ont un impact négatif sur la population qu’elles décrivent (effet Golem) [6, 7]?

Dans cet article, nous vous donnons différents outils pour analyser de manière critique les nombres que vous rencontrez et rencontrerez, ainsi que des dangers de l’invisibilisations de certaines minorités telles que les personnes queer racisées lorsque de telles statistiques sont reportées et de l’effet Golem sur ces minorités lorsque ces statistiques reportent des conclusions très pessimistes et défaitistes.

Le cas des salaires 🤑

Comme fil conducteur pour cet article, nous allons étudier en détail une statistique (en surface très simple) à laquelle nous sommes tous·te·x·s confronté·e·x·s: une estimation de notre salaire. Ou plus précisément: combien pouvons nous pouvoir être rémunéré·e·x dans le cadre de notre travail, selon certains facteurs tels que notre âge, domaine d’activité, ou encore plein d’autres éléments comme nous le verrons.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

A une échelle plus globale, c’est cette statistique qui est utilisée pour comprendre le niveau de parité (ou équivalent de discrimination) dans un pays ou une entreprise, et ensuite permettre d’alerter et d’implementer des mesures adaptées (i.e. quotas, compensations, …). C’est ainsi que les Nations Unies ont défini l’égalité de genre (incl. des revenus) comme un des 17 objectifs développement durable pour transformer notre monde! [8]

La taxe rose

La statistique la plus reportée et qui reçoit le plus d’attention du public est la difference moyenne de salaires entre hommes et femmes. Nous avons trouvé deux études qui estiment l’écart salarial moyen à environ 5% en défaveur des femmes [9, 10]. Cet écart est calculé et corrigé de sorte à refléter la différence horaire plutôt qu’annuelle, ce qui compense les variations dues aux jobs à temps partiel.

Pourquoi environ 5%? Statbel reporte 5% tandis que le service public fédéral reporte 9.2%. Les deux sont cependant bien des institutions fédérales. Pourquoi cette différence? La manière dont une moyenne est calculée ainsi que les données utilisées ont une grande influence sur le résultat. Malheureusement nous ne disposons assez d’information pour expliquer précisément l’origine de ces différences, mais nous avons deux pistes.

Le choix de l’échantillon pourrait fortement influencer les résultats. En effet, comme il est difficile de récolter des données de l’entièreté de la population, des sous groupes sont choisis comme représentant. Selon le degré de « représentativité », les résultats peuvent varier. Par exemple, nous observons que simplement d’un job à un autre, l’écart varie significativement.

Une deuxième raison pourrait être la perspective prise pour calculer ces écarts: d’un point de vue masculin, le calcul se fait par (salaire homme – salaire femme) / salaire homme. D’un point de vue féminin, il se fait par (salaire femme – salaire homme) / salaire femme. L’un mesure combien les femmes touchent en moins comparé au salaire des hommes, l’autre mesure combien les hommes gagnent de plus que les femmes. Il n’existe pas de mesure plus « juste » que l’autre, mais il est important de garder à l’esprit que ce facteur influence de même le résultat final.

La taxe arc-en-ciel

Steve Johnson, 2018, Unsplash, accessed 02.02.2024, https://unsplash.com/photos/blue-and-yellow-abstract-painting-wpw8sHoBtSY

80% des jeunes diplômé·e·x·s LGBT+ le sont ouvertement avec leurs ami·e·x·s et famille. Cependant, 34% des sondé·e·x·s préfèrent éviter d’évoquer le genre de leur partenaire en milieu professionnel, et 58% évoquent le fait que révéler faire leur coming out dans la sphère professionnelle peut potentiellement être un inconvénient [11]. Nous comprenons donc qu’il ne s’agirait pas d’une question de droit à la vie privée et/ou pudeur, mais d’une peur des conséquences.

Leur inquiétude est-elle justifiée?

A caractéristiques identiques, l’écart salarial entre les personnes hétérosexuelles et hommes homosexuels est d’environ 6% dans le public, et 5% dans le privé, en défaveur des personnes homosexuelles. Le coût du coming out dans la sphère professionnelle est donc en moyenne de 1’200€ par an, sur la base d’un salaire moyen. Alors qu’il est important de connaître ces statistiques, y être confronté·e·x peut avoir des conséquences négatives. Ainsi elles peuvent influencer les jeunes personnes LGBT+ à ne pas faire leur coming out, et d’utiliser des tactiques de dissimulation active, en plus de revoir leurs exigences à la baisse.

Cela peut avoir des effets psychologiques conséquents et diminuer l’efficacité au travail… qui en retour peut justifier une moindre rémunération. Ces statistiques peuvent aussi introduire une fausse croyance que fatalement, un·e·x employé·e·x homosexuel·le·x gagnera moins. Peuvent s’en suivre perte d’ambition et diminution de demande d’augmentation ouvalorisation… et donc une moindre rémunération. Vous voyez le problème?

On appelle cela l’effet Golem: des individus créent une réalité de leurs faibles attentes, ce qui conduit à de moins bonnes performances et l’acceptation de conditions inférieures [12].

Que faire? Prioriser une entreprise qui instaure un climat confortable, inclusif, et équitable vis-à-vis des personnes queer.

La taxe d’invisibilité

Michael Dziedzic, 2020, Unsplash, accessed 02.02.2024 https://unsplash.com/photos/black-and-white-polka-dot-pattern-vLmo8kAVVt4

Qu’en est-il des personnes racisées?

Si le sexisme et la queerophobie mènent à une différence de salaire, est-il impensable d’imaginer que notre salaire puisse aussi différer en fonction de notre couleur de peau? Nous avons jusqu’alors discuté de statistiques que nous avons récoltées (logique). Cependant, nous n’avons pas trouvé de rapports, d’études ni de statistiques qui nous permettraient de répondre à cette question en Belgique. C’est ainsi que nous nous posons une deuxième question: que se passe-t-il quand nous n’avons pas de statistique?

Pourquoi n’en avons nous pas en Belgique? Contrairement au genre, la couleur de peau n’est pas recensée en Belgique (seuls la nationalité et/ou lieu de naissance). Les US, pays très polarisé sur la question du racisme, opèrent différemment et recueillent ces statistiques très facilement. Les chiffres sont consternants: l’écart de salaire s’agrandit fortement dans le cas ou genre et race ont des effets combinés. Alors que les femmes gagnent $430,480 de moins que leurs homologues masculins au cours de leur vie, les femmes d’origine afro-américaine gagneront pour leur part $877,480 en moins. Ce chiffre monte à $1,007,080 pour les femmes d’origine latine [13].

Malheureusement pour la Belgique, il nous est impossible de trouver les chiffres correspondants, mais nous souhaitons souligner une chose importante: l‘inexistence de statistique n’équivaut pas à une absence de discrimination. Il reste donc très difficile d’évaluer l’existence du racisme dans le monde du travail [14, 15, 16]. De plus, nous faisons remarquer au passage que bien qu’utile et informatif, reporter uniquement l’écart salarial hommes-femmes peut occulter et minimiser les difficultés de certains sous-groupes, dont les femmes racisées.

Et maintenant ?

Dans cet article, nous avons parcouru les différentes injustices salariales d’après différents critères démographiques non contrôlables. Nous avons vu qu’il est important de comprendre comment ces chiffres ont été calculés pour interpréter aux mieux ces statistiques. Nous avons aussi établi que ces statistiques sont omniprésentes dans notre société, et peuvent avoir un réel impact sur la vie des groupes affectés.

Alors qu’en est-il des personnes queer racisées?

En Europe, l’orientation romantique et/ou sexuelle des individus ainsi que leur couleur de peau/appartenance ethnique ne sont pas recensées systématiquement comme elles peuvent l’être aux Etats-Unis. Si cela apporte une meilleure assurance de vie privée, cela nous prive aussi de statistiques essentielles pour reconnaître l’étendue des injustices (ou même leur existence).

Sans prise de conscience de ces injustices, aucune mesure officielle ne peut malheureusement être prise, autorisant ces injustices à perdurer.

Sources

[1] https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/statistics.en.html

[2] https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-ministeriel-du-18-mars-2020_n2020030331.html

[3] https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus/role

[4] How to lie with statistics, Darrell Huff

[5] https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8

[6] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-0663.74.4.459

[7] https://19thnews.org/2022/08/black-trans-women-life-expectancy-false/

[8] https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

[9] https://igvm-iefh.belgium.be/fr

[10] https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/ecart-salarial#:~:text=En%20Belgique%2C%20l%27écart%20salarial,heure%20que%20leurs%20homologues%20masculins

[11] https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/29/reveler-son-homosexualite-a-son-employeur-coute-1-200-euros-par-an-en-moyenne_4856129_4401467.html

[12] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-9010.93.5.994

[13] https://wocninc.org/wp-content/uploads/2018/11/LGBTQFAQ.pdf

[14] https://fecasbl.be/un-racisme-insidieux-et-transversal-dans-lemploi/

[15] https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-moins-violente-mais-aussi-raciste-que-les-etats-unis/10233001.html

[16] https://www.unia.be/fr/articles/en-belgique-la-couleur-de-peau-est-toujours-un-obstacle

par racism-search | Jan 2, 2024 | Articles, Belgique

La Prison

Le reflet d’un racisme structurel.

Emiliano Bar, 2019, Alcatraz San Francisco USA, Unsplash, accessed 02.01.2024, https://unsplash.com/photos/empty-prisoner-cell-OeAWU9VSHzo

Introduction

Les établissements pénitentiaires sont des lieux dans lesquels se retrouvent un mélange de cultures et d’origines. L’incarcération de masse des personnes racisées participe activement à renforcer les inégalités et les stéréotypes. Les faits de discriminations fondés sur la couleur de peau ou la religion sont courants et reflètent les problèmes rencontrés en dehors des murs des prisons. Dans cet article, nous allons aborder le problème du “racisme dans le milieu carcéral”. Afin de définir au mieux les différents enjeux, il est important de contextualiser et de donner quelques chiffres.

La Prison: le Reflet d’un Racisme Structurel

Nous nous concentrerons principalement sur les situations belges et françaises. Il est important de le préciser car le racisme en prison ne s’y manifeste pas de la même façon que dans d’autres pays, les États-Unis par exemple. Aussi la Belgique compte 35 établissements pénitentiaires [1] dans lesquels sont enfermés 10’808 détenus [2] . Parmi ceux-ci, on estime que 44% de la population pénitentiaire est constituée de personnes n’ayant pas la nationalité belge [2]. Au -delà de ce premier fait, un deuxième constat est marquant : la surreprésentation des personnes racisées, souvent issues de classes populaires dans ce milieu. Ces constats reflètent un racisme structurel qu’il est parfois difficile de déceler.

Le problème du racisme est présent dans tous les aspects de la boucle pénale, et commence dès lors au sein même des institutions étatiques et plus précisément de la justice et des forces de l’ordre. Il s’agit du premier vecteur par lequel une différence de traitement est appliquée [3]. Ainsi, Jacques Toubon, défenseurs des droits, explique que “des pratiques policières se traduisaient par un « profilage racial et social » lors des contrôles d’identité. À Paris, des ordres et consignes discriminatoires enjoignant de procéder à des contrôles d’identité de « bandes de Noirs et de Nord-Africains » et des évictions systématiques de « SDF et de Roms » ont été diffusés.”

Ces actes sont définis comme des contrôles de faciès et peuvent mener à des violences policières ainsi que des jugements de condamnations disproportionnés au détriment des personnes racisées [3]. En Belgique, de nombreuses associations et institutions dénoncent depuis longtemps les pratiques de profilages mais aussi les violences policières dont font particulièrement l’objet les personnes racisées [4][5].

Si vous faites l’objet ou si vous êtes témoins de violences policières, nous vous invitons à vous rendre sur le site “https://policewatch.be/” qui vous aiguillera vers différents services que cela soit pour porter plainte, témoigner et/ou se remettre de cet épisode traumatique.

Le racisme se retrouve aussi au sein de notre système pénal, dans la mesure où lorsque l’on est étranger et/ou sans domicile fixe, il est plus courant de faire de la détention provisoire. En effet, la décision de placer un individu en détention provisoire, c’est-à-dire le fait de se faire enfermer en attente d’un procès, se base sur différents critères et notamment le risque de se soustraire à la justice. Ce risque serait supposément plus facile si l’on est étranger (retour dans son pays) ou sans domicile fixe (pas de résidence où la personne peut être assignée).

Réflexion : si en théorie on peut comprendre ce raisonnement, il participe à alimenter un système raciste et classiste. Il contribue aussi à alimenter la surpopulation et donc les conditions inhumaines dans les prisons belges, puisque ⅓ des détenus sont en détention provisoire. De plus, on s’interroge sur la pertinence d’un tel critère, une personne poursuivie par exemple pour fraude fiscale n’a-t-elle pas plus de moyens pour quitter le territoire belge?

Au sein des établissements carcéraux, tant les détenus que les gardiens évoquent un nombre important de comportements racistes. Lors d’une étude sur le racisme dans le milieu carcéral, plusieurs détenus ont témoigné des inégalités auxquelles ils faisaient face :

« Les détenus et, dans certains cas, les surveillants ont des préjugés. Il y a de bons surveillants ici mais, c’est un fait, il existe du racisme. Ça se perçoit dans la façon dont on est traité, dans l’attitude et le comportement. Vous pouvez le sentir. Pourquoi est-ce que l’on vous traite différemment ? Vous, vous attendez certaines choses depuis trois mois et, en fin de compte, c’est un autre qui parvient à obtenir les mêmes choses plus rapidement que vous. Bien entendu, vous vous posez la question : « elle est où, la différence ? ». La seule différence, c’est la religion et la couleur de peau » [6]

Le dernier numéro du journal “La Brèche” met également en lumière d’autres éléments qui contribuent au racisme au sein de nos établissements, notamment dans différents aspects de la lutte contre la radicalisation en prison et dans la criminalisation des drogues. Nous vous renvoyons dès lors vers ce numéro [7].

Enfin, lors de la sortie de prison, un énorme stigmate pèse sur les personnes détenues ce qui rend plus complexe leur réinsertion: accès au logement, à l’emploi, rupture des liens familiaux et amicaux, poids du casier judiciaire…[8] Pour les personnes racisées, il s’agit une nouvelle fois d’une double “peine” puisque l’accès au logement ou à l’emploi par exemple sont des situations où le racisme systémique se manifeste une fois de plus.

Situation Réelle des Personnes Incarcées

La situation réelle des personnes incarcérées est souvent bien loin de ce qui est promu par les textes législatifs internationaux et propres à l’institution. La population (ou “sur”population) présente derrière les barreaux est très hétérogène ; la prison recense un grand nombre de “cultures” différentes. Souvent causes de multiples soucis, les barrières linguistiques et culturelles sont représentatives d’un racisme systémique présent.

Barrière linguistique

“La discrimination fondée sur […] la langue […] est interdite par tous les instruments mondiaux et régionaux des droits de l’homme” (Nations Unies, 2004) [9].

Pour rappel, en Belgique, il y a trois langues nationales: le français, le néerlandais et l’allemand. Beaucoup de personnes incarcérées ne parlent pas la langue du pays dans lequel elles se trouvent au moment de cette incarcération. En France, certains chiffres de l’Education nationale affirment que 6% des personnes incarcérées ne parlent pas le français et 8% éprouvent beaucoup de difficulté [11]. Dès lors, sans moyen de communication, le nombre de freins à l’intégration augmente encore d’avantage. D’ailleurs, en Belgique, en 2017, 44% des personnes incarcérées sont d’origine étrangère [12]. Cela pose souvent des soucis pour la compréhension de la situation et ne permet pas une bonne communication entre les membres représentants l’institution carcérale (comme les agents pénitentiaires) et les détenus. Pourtant, tout prisonnier, qu’importe le pays où il se trouve, doit recevoir les informations utiles concernant sa situation dans une langue qu’il comprend. C’est pour cette raison que plusieurs formations existent au sein de la prison. Plusieurs d’entre elles ont comme objectif d’apprendre la langue “nationale” (de la prison). Néanmoins, la prison referme rapidement les portes de son château fort. Le manque de personnel, les grèves ou les pandémies empêchent souvent les services extérieurs à la prison (et donc les formations) d’entrer.

Chomel Javotte, formatrice en français et langues étrangères en maison d’arrêt, a pu repérer plusieurs raisons pour lesquelles ne pas savoir communiquer dans une langue connue stigmatise, empêche l’individu d’avancer et rend le quotidien compliqué.

- Connaître les règles internes à la détention

- Circuler en détention et en avoir la permission

- Accéder aux premiers soins

- Gérer sa situation pénale

- Accéder à des activités et formations

- Participer aux échanges collectifs [10]

Il n’y a bien évidemment pas que les soucis propres aux contacts avec l’institution. Comme elle le souligne : le langage est davantage une fonction qu’un outil. Il permet de rentrer en relation avec autrui et avec soi-même. La barrière linguistique empêche rapidement la personne en détention à se reconstruire grâce aux “peu” d’outils proposés par l’institution. En plus de cela, cela empêche les contacts et enferme la personne dans une position “faible”. Les barrières linguistiques ont un impact réel sur les conditions de vie des personnes détenues.

Barrière Culturelle

Au-delà de la différence de la langue, il existe une diversité culturelle qui peut poser des problèmes. Pourquoi parlons-nous de barrière ? Car il existe une quasi négation de la culture des détenus au sein de leur prison belge. En effet, bien que le droit à la culture soit reconnu par la constitution belge, il n’est jamais réellement considéré pour les personnes détenues. Ce droit se retrouve associé à d’autres activités dites “formation et de loisirs” au lieu d’avoir ses propres modes d’action et de développement [13]. En mettant la culture sous la coupole de “formation et de le loisirs”, elle se retrouve limitée à des activités culturelles de type artistiques au lieu de viser le maintien des relations des détenues avec leur culture étrangère.

Puisque La culture détermine plusieurs aspects de la personnalité d’un individu, il est important de la prendre en compte dans l’analyse des rapports en prison. Les personnes dites étrangères se retrouvent dans un fonctionnement (judiciaire comme pénitencier) différent et cela peut avoir un impact négatif sur leur mental.

Par culture, on entend aussi la religion. Chaque religion à ses codes et ses chefs religieux. Malheureusement, il est à constater que certaines de ses personnes de contact et/ ou chef religieux ont dû/ doivent se déplacer bénévolement en prison, ce qui, de facto, diminue leur présence [14]. Cela a par exemple été le cas des imams jusqu’à l’arrêté royal du 17/05/2019 qui leur octroie officiellement une rémunération comme tout autre représentant de culte. Dans le but de lutter contre la radicalisation, l’arrêté royal de 2016 avait déjà fait une avancée en augmentant le nombre de conseillers islamique à 26 au lieu de 17.

Réflexion: En ayant connaissance des stéréotypes existant autour de la religion musulmane ainsi que les raisons qui ont poussé à cette élargissement du nombre de conseillers musulmans, plusieurs questions se posent. Nous pouvons nous demander si ces avancées légales ont un réel lien avec la volonté d’assurer un accès à leur religion aux détenues, ou si, elles ont été mises en place dans le but de participer aux préjugés que subissent les personnes de confession musulmane.

De plus, le personnel pénitentiaire n’a aucune formation sur les règles et coutumes propres à chaque communauté [15]. Les prisons belge ayant beaucoup de profils étrangers des formations devraient être fournies au personnel sur l’ouverture culturelle afin de déconstruire certains stéréotypes. Enfin, comme cela a été le cas lors la création des “ghetto”, les differents nationalités se retrouvent généralement regrouper par cellule ou par bloc [15].

Réflexion: Bien qu’on puisse voir cela comme une envie de réunir les personnes partageant la même culture, cette pratique pourrait avoir un aspect négatif selon nous. En effet, nous trouvons que ce communautarisme forcé est une barrière à la diversité et à la déconstruction des stéréotypes.

Les différents éléments expliqués tout au long de cet article nous amène donc à considérer que les barrières linguistiques et culturelles font partie intégrante du racisme systémique.

Sources

[1] DG EPI, Rapport annuel 2017, 2017, p.8.

[2] Ces chiffres datent du 31 janvier 2020. Voy. M. F. AEBI et M. M. TIAGO – SPACE (Council of Europe Annual Penal Statistics), Prison Populations. SPACE 1 -2020, Conseil de l’Europe, Strasbourg, mis à jour le 11 avril 2021, p. 62

[3] GENEPI, “Pour un Genepi antiraciste”, disponible sur www.genepi.fr, consulté le 8 mars 2021, p. 2.

[4] Unia, Identifier et affronter des problèmes et abus dans la sélectivité policière. Une recherche-action sur les pratiques et/ou mécanismes problématiques de sélectivité policière au sein de la zone de police Schaerbeek-Evere-St-Josse (PolBruNo), 2020.

[5] N. Kumba, “Répertoire des violences policières”, disponible sur zintv.org, consulté le 15 mars 2021.

[6] Les musulmans en prison en Grande-Bretagne et en France, James A. Beckford, Danièle Joly, Farhad Khosrokhavar, Presses Universitaires de Louvain, 2005, p. 208.

[7] Genepi Belgique,“Racisme et criminalisation: des populations dans le viseur”, La Brèche, n° 4, 2022.

[8] B. Liaras et S. Dindo, “Le poids du stigmate”, disponible sur oip.org, consulté le 15 mars 2021.

[9] Nations Unies.”Les droits de l’homme et les prisons. Manuel de formation aux droits de l’homme à l’intention du personnel pénitentiaire”, 2004

[10] Chomel, J. “Intervenir en dispositif de formation linguistique en milieu carcéral. VST - Vie sociale et traitements”. 2014, 124, 62-68. https://doi.org/10.3917/vst.124.0062

[11] OIP. “Quand la prison redouble la barrière de la langue”. Disponible sur https://oip.org/analyse/ Publié le 2 février 202.

[12] Prison Insider. “Belgique: les prisons en 2021. Populations spécifiques.” Disponible sur https://www.prison-insider.com/fichepays/belgique-2021

[13]Bibiana Vila Giménez “Su l’action culturelle en milieu carcéral “ dans « Neuf essentiels pour » Des outils pour vivre ensemble” culture & democratie 2015 p22.

[14] S. Snacken,“ Etranger dans les prisons Belges : problème et solutions possible - rapport d’étude”, Vrij universiteit Brussel p.55

[15] S. Snacken,“ Etranger dans les prisons Belges : problème et solutions possible - rapport d’étude”, Vrij universiteit Brussel p.56

par racism-search | Jan 2, 2024 | Articles, Débat, Discrimination, White privilege

Racisme Anti-Blanc

1. Racisme ou Discrimination ?

Nous trouvons nécessaire de commencer par faire un renvoi à notre article « Qu’est-ce que le racisme » [1] où nous vous expliquions les différentes formes qui caractérisent le racisme et la différence qui existe avec la discrimination. Dans cet article, nous insistions déjà sur le fait que le racisme repose sur la croyance qu’il existe différentes « races » classées hiérarchiquement entre elles. Et, comme nous l’expliquons dnas notre dernier article, cette hiréarchie produit des désavantages pour les personnes racisées ainsi que des avantages pour les personnes blanches. Ce phénomène est appelé le « White Privilege ». Comme l’exprimait déjà la chercheuse américaine Peggy MacIntosh dans les années 90, en étant considéré comme faisant partie de la « race » dominante, elle ne pouvait, en tant que blanche subir du racisme et être discriminée pour un logement ou un emploi à cause de sa couleur de peau [2].

Il est important de souligner que nous ne cherchons pas à décrédibiliser l’expérience des victimes de discrimination. Mais « ces actes individuels sont généralement perpétrés par une personne isolée et ne peuvent pas être comparées ou assimilés à du racisme » au vu de l’ancrage historique et systémique que porte le racisme [3]. Dans un interview pour France Culture, le sociologue Eric Fassin appuie sur cette différence. Selon lui, « dire que traiter de ‘sale blanc’ ou traiter de ‘sale noir’ c’est le mëme chose, c’est faire comme si, quand on disait ‘sale blanc’ ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques » [4]. Alors que le discrimination ne revët qu’une dimension interpersonnelle, le racisme englobe à la fois des dimensions interpersonnelles, interstructurelles, institutionnelles et systémiques [5]. La domination sociale des personnes blanches étant toujours actuelle, être insulté·e·x parce qu’on est blanc sera donc perçu comme une discrimination mais ne pourra ëtre comparable au racisme systématique, perpétuel et généralisé que subissent les personnes racisées [6].

2. L’Émergence du Terme « Racisme Anti-Blanc » Dans Divers Milieux

En France, parler du racisme anti-blanc n’est pas sans lien avec la montée du Front National depuis plus de vingt ans. Jean-Marie Le Pen déclare en 1985, avec d’autres mots: « Je condamne tous les racismes, y compris le racisme anti-Français. C’est celui là qui, dans ce pays, sévit le plus gravement » [7]. En effet, face aux nombreux mouvements anti-racistes, le sociologue Erwan Lecoeur explique le contre-coup tenté par le FN pour dénoncer des accidents qu’il dénonce de dommages du « racisme-anti-blanc ». Il s’agit selon lui, d’une technique de persuasion politique [7].

Le monde du football a également amené la question sur la table lorsque le footballeur français Lilian Thuram dans une interview au Corriere dello Sport s’est positionné sur le racisme présent dans le milieu [8]. Il déclare également « Il est nécessaire d’avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu’ils croient l’être. C’est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles [9]. Le commentateur Pierre Ménès répond plusieurs semaines suivant l’incident que le « problème en France, en tout cas dans le foot, c’est le racisme anti-blanc » [9]. L’amalgame s’est rapidement retourné contre Lilian Thuram et il dois de défendre en parlant du « complexe de supériorité » des blancs [8].

3. Le lien avec la fragilité blanche

Il pointe là ce qu’on appelle la fragilité blanche. Concept fondé en 2018 par l’auteure Robin Di Angelo, sociologue de l’éducation multiculturelle, la fragilité blanche représente la difficulté des personnes non-racisées à parler et assumer le racisme dans lequel ils sont impliqués. Il représente ce mécanisme de défense qu’ont les Blancs quand on parle de racisme, lorsqu’ils se sentent associés à la suprématie blanche et ses dérives « visibles » [10]. Il est important de noter que ce système est une réaction très souvent inconsciente et qui est fortement liée au malaise des Blancs face au « stress racial » ou plus largement, face aux discussions portant sur le racisme.

Ainsi, « … l’on croit que les actes racistes sont uniquement commis par de mauvaises personnes souhaitant sciemment en heurter d’autres, alors pointer du doigt le comportement raciste de quelqu’un remet en question sa moralité. » [11] . Nous pouvons ainsi créer un lien avec le racisme anti-blanc. Chaque personne a sa perspective et connaît sa propre expérience du racisme. Néanmoins, tel que l’explique la journaliste Paloma Soria Brown, le racisme est tout d’abord une question d’équilibre des pouvoirs et « lorsque l’on est en situation de pouvoir, on peut utiliser ses sentiments pour détourner l’attention du vrai problème et conserver ce pouvoir » [11]. En invoquant le racisme anti-blanc, une comparaison est opérée avec le racisme, décrédibilisant ainsi les expériences des personnes racisées pour qui les conséquences du système racial se fait plus lourdement ressentir.

Sources

[1] https://racism-search.be/uncategorized/quest-ce-que-le-racisme/

[2] N. Rousseau, "Le racisme anti-blanc n'existe pas!", disponible sur www.bepax.ors, publié le 28 octobre 2016.

[3] B. Betty, "Pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas!", disponible sur www.metly.fr publié le 18 février 2020.

[4] E. Mourgues "Le racisme anti blanc n'existe pas. Ça n'a pas de sens pour les sciences sociales", disponible sur www.franceculture.fr, publié le 10 octobre 2018

[5] R. Duallo, "Pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas", disponible sur www.regards.fr, publié le 27 septembre 2018

[6] Tapage, "Le VRAI/FAUX du racisme", disponible sur www.tapage-mag.com publié le 10 juin 2020

[7] J. Jarrassé, "Le racisme anti-Blanc un concept hérité du FN", disponible sur https://www.lefigaro.fr, publié le 26 septembre 2012

[8] M. Fourny, "Racism: Lilian Thuram recadré par la Licra pour des propos anti-Blancs", disponible sur www.lepoint.fr publié le 6 septembre 2019

[9] C. Dieng, "Lilian Thuram et le racisme anti-Blanc: ce faux prétexte pour précipiter la Guerre Civile en France", disponible sur www.lecourrier-du-soir.com, publié le 8 septembre 2019

[10] Courrier International, "La fragilité blanche, une notion qui fait réfléchir les Américains", disponible sur https://www.courrierinternational.com, publié le 4 juin 2020

[11] P. Soria Brown, "Robin DiAngelo: Les Blancs se protègent, eux et leur racisme, pour maintenir le statu quo", disponible sur www.liberation.fr, publié le 14 juillet 2020.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation, History, Personnages

Joseph Conrad

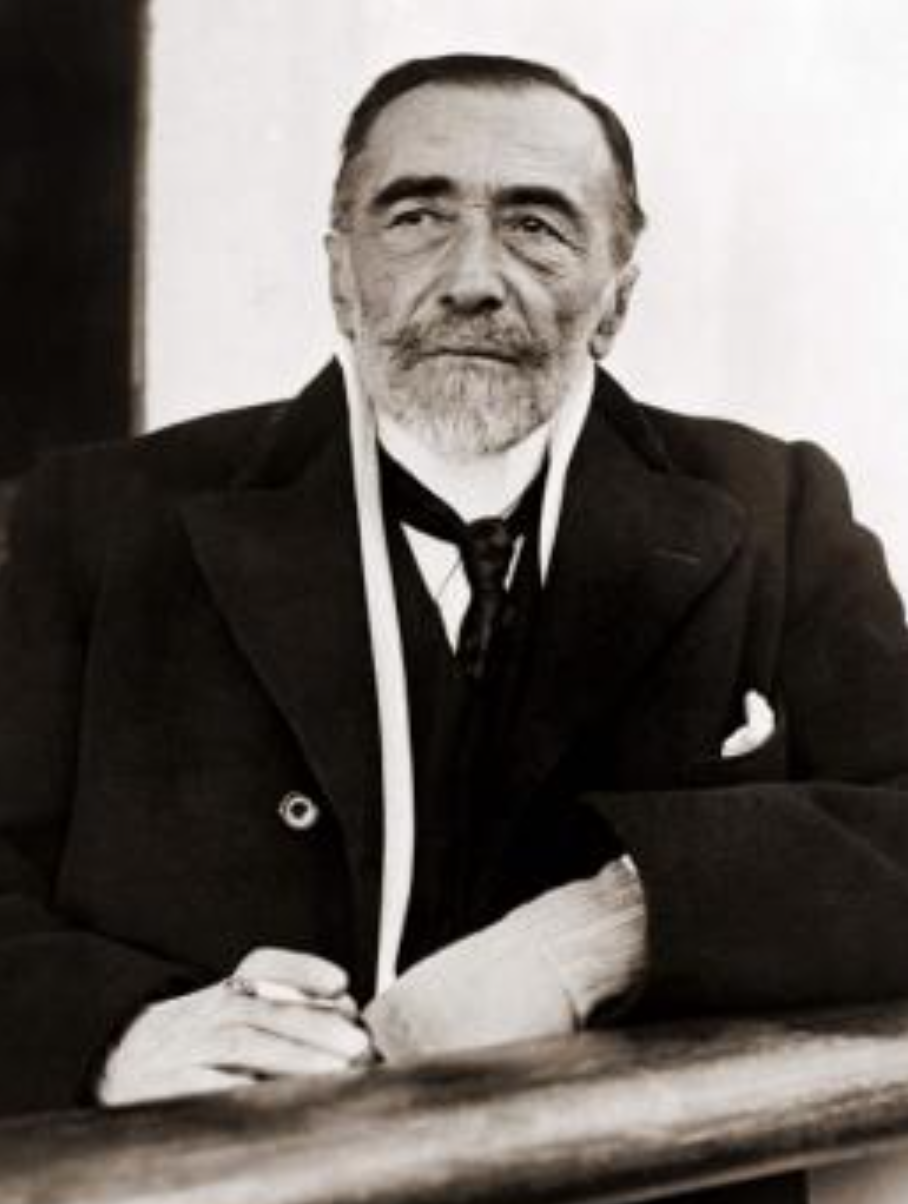

East News, Joseph Conrad, 1923

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, de son vrai nom, naît le 3 décembre 1857 dans la ville alors russe, de Bredychiv. Issu de la noblesse terrienne polonaise, son père est un fervent nationaliste qui luttera toute sa vie pour l’indépendance de la Pologne, face à l’Empire russe [3]. Le jeune Józef, fils unique, connaît de ce fait, dès l’âge de 4 ans l’exil en Russie. Il sera confronté à deux traits qui apparaîtront dans ses œuvres : la “solitude de l’héroïsme” et la “vanité du sacrifice pour une cause perdue”. Dès l’enfance, son père l’expose aux œuvres des grands romantiques polonais; ainsi qu’à Shakespeare, Dickens, Byron; Hugo, Flaubert et Maupassant. Tout cet apport de littérature occidentale servira de matrice à son écriture, et influencera son exil prochain [1].

Dès 1874, Conrad orphelin, s’exile pour éviter la conscription dans l’armée russe. Il part à Marseille pour devenir marin. Il aura des soucis de dettes, et après quelques rocambolesques événements décide, à partir de 1878, d’entrer dans la Merchant Navy. Il y gravit tous les échelons pour devenir capitaine dix années plus tard. Entre-temps, il apprend l’anglais et prend la nationalité britannique. Grâce à son métier, il passe par l’Inde, Singapour, les îles indonésiennes, l’Australie et est pétri d’un exotisme qui se retrouve dans ces premiers romans. En 1890, il embarque pour le Congo, une expérience dont il ne sortira pas indemne [2].

Cette passion pour l’inconnu est présente chez lui depuis ses 9 ans. Le mystère que représentaient les espaces peu cartographiés le fascinait. Lorsqu’il apprend que Stanley rentre d’Afrique, son fantasme d’enfant le mène à postuler dans la nouvelle colonie du Congo. Il se rend donc à Bruxelles pour passer un entretien d’embauche dans lequel, comme tout le monde ou presque, il se montre crédule à propos des intentions “civilisatrices” de Léopold II [2]. Il passe 6 mois au Congo, au cours desquels il rejoint les Stanley Falls (au cœur du Nord congolais) dans des conditions difficiles. Si bien qu’il tombe malade et décide, une fois rétabli, de prendre la route du retour. Durant ce court séjour, la cupidité et la brutalité des hommes blancs sur place l’ont horrifié de sorte que sa vision de la nature humaine en est restée marquée à jamais (2).

De retour en Europe, il publie ses premiers livres, en anglais : Almayer’s Folly (1894), An Outcast of the Islands (1896), The Nigger of the “Narcissus” (1897); des romans d’aventures dans des cadres exotiques. Conrad met en lumière le côté obscur des hommes dans An Outpost of Progress, publié en 1896. Il y décrit les péripéties de deux jeunes européens attirés par le commerce de l’ivoire dans le nouvel État Indépendant du Congo. A mesure que le temps passe, les protagonistes sont isolés et finissent par vouloir échanger de l’ivoire contre des esclaves. L’histoire des deux hommes se termine tragiquement [1]. Son expérience dans la colonie belge lui a aussi inspiré son ouvrage The Heart of Darkness, en français : Au Coeur des Ténèbres (1899). Un chef d’œuvre qu’il a mis près de huit ans à rédiger.

Dans le livre, il raconte à travers son alter-ego, Charles Marlow, l’expérience d’un jeune homme engagé par une compagnie maritime pour transporter l’ivoire sur le fleuve Congo. Lors de son périple, Marlow donne à voir les “hommes-cordes”, ces êtres enchaînés, affalés qui construisent le chemin de fer Congo-Océan. Leur état de mort, encore vivant, comparé par Conrad à des “ombres noires de maladie et d’inanition gisant”. Des ombres qui, quand elles ont la possibilité de se reposer, le font en rampant tellement elles sont épuisées. Il raconte aussi les villages abandonnés par peur d’être raflés et endurer le même sort [2, 6].

Au cours du récit, Marlow rencontre l’ambitieux M. Kurtz, qui a amassé de “légendaires quantités d’ivoire” tout en s’enfonçant dans la sauvagerie absolue [2]. Une des première image significative du livre est la description de la maison de Kurtz. Celle-ci est entourée de têtes de cadavres d’hommes noirs montées sur des piques. En outre, Kurtz est autant un meurtrier, qu’un peintre et un poète vibrant d’éloquence. Il écrit des pages et des pages pour la Société internationale pour la suppression des coutumes sauvages et appelle à « Exterminer toutes les brutes !” [2]. Le profond paradoxe de l’ambition coloniale est montré sans abat-jour.

Pour écrire le personnage de Kurtz, Joseph Conrad s’est probablement inspiré du chef de station de Stanley Falls, le montois Léon Rom. Tout comme Kurtz, il entourait son parterre de fleurs de têtes coupées et s’adonnait également à la peinture. Comme Kurz, il a écrit un texte sur le Congo, rempli de clichés racistes pour justifier la colonisation [2].

Conrad n’échappe toutefois pas à la vision lyrique de la colonisation de son pays d’adoption, et au “racisme victorien” qui en découle. Bien qu’ils mettent en exergue la faillite du “projet civilisateur” au Congo, il mentionne par exemple le plaisir de voir la carte des possessions britanniques “car on sait qu’un vrai travail y est accompli” (5). De plus, les personnages noirs n’ont droit dans le livre qu’à quelques mots, le reste de leur expression est interprété de manière grotesque et biaisée [2]. Cette critique est portée par l’auteur Chinua Achebe en 1975. Ce dernier donne un cours intitulé “Une Image de l’Afrique : le Racisme dans Au Coeur des Ténèbres”, une perception du roman qui fait date [8].

Sa lucidité sur la réalité du système colonial et la description de ses acteurs disent tout du gouffre moral et humain qu’est la colonisation. Au Cœur des Ténèbres est aujourd’hui l’un des grands classiques de la littérature anglaise toute époque confondue. Son roman et ses personnages ont inspiré jusqu’à aujourd’hui nombre de philosophes, écrivains et films, allant de “Apocalypse Now” (1979) où le drame colonial du Congo est transposé au Viêt Nam, à “La légende de Tarzan” dernièrement (2016)[6]. Joseph Conrad continue à publier après et publie Nostromo (1904) qui se passe dans une mine d’argent en Amérique du Sud, il reste lui aussi comme un des grands livres de la littérature anglaise [1].

Il décède à l’âge de 66 ans, probablement d’un arrêt cardiaque dans sa maison du Kent en Angleterre

Sources

[1] André TOPIA, « CONRAD JOSEPH - (1857-1924) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le19/10/21 https://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph-conrad/

[2] A. Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold, La terreur coloniale dans l’Etat du Congo, 1884-1908, Texto semi-poche, Tallandier.

[3] Article Joseph Conrad, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad, consulté le 19/10/21

[4] J. Conrad, A Personal Record p.13

[5] J. Conrad, Heart of Darkness : An Authoritative Text, Backgrounds, Sources, Critcism p.13

[6] Idem, p.50-51

[7] France Inter, “Ça peut pas faire de mal, « Au cœur des ténèbres par Conrad ” émission du 17 février 2018, disponible sur www.franceinter.fr

[8] Société française de littérature générale et comparée, https://sflgc.org/agregation/maisonnat-claude-au-coeur-des-tenebres-de-conrad-presentation/

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation

Les espaces publics, qui constituent des lieux de passage et de rassemblement, ne sont pas neutres et représentent souvent les valeurs, les idées et convictions promues par la société et les politiques qui la régissent. Ainsi, elles ont souvent été des lieux de propagandes coloniales (parfois insidieuses) et, par conséquent, la représentation d’un racisme systémique.

Lorsque l’on parle de décolonisation, il s’agit de reconstituer des histoires, des langues et de se réapproprier les cultures niées par les colonisateurs [1] Quand on parle de décolonisation des espaces publics, on parle surtout de déconstruire des symboles présents dans ceux-ci, qu’il s’agisse de noms de rue, de bâtiments, de statues, etc.

Construire un espace public juste est le droit qui est proclamé. Ce questionnement a pris de l’ampleur avec la médiatisation des violences racistes vécues par les personnes racisées et aussi avec le “caractère cosmopolite des populations” qui “contraint […] de répondre à une exigence de justice mémorielle qui doit s’inscrire dans son esthétique, son iconographie, ses fonctionnalités et ses désignations” [2] Puisque l’espace public représente les valeurs collectives et la pensée partagée d’une communauté [2], des figures représentant un colonialisme ancré sont de plus en plus discréditées. Il faut ajouter à cela la nécessité de représenter les personnes racisées et leurs intérêts.

La décolonisation de l’espace public se fait soit en recontextualisant les bâtis, objets et statues – ce qui permettrait d’obéir à un certain devoir de mémoire – soit, en contre-signifiant avec des symboles de luttes décoloniales [3]. La deuxième solution semble privilégiée par certains activistes qui voient à travers ce geste une réelle réinterprétation de l’histoire ; qui permettrait d’éviter d’assigner à l’oubli un phénomène mondial en le “retirant” simplement de l’espace public ou en ajoutant un texte explicatif qui nuirait ou affaiblirait la cause. User de cette deuxième solution permettrait davantage d’appuyer sur le processus de lutte et “de prendre au sérieux les luttes activistes à l’œuvre » [1].

La décolonisation de l’espace public ne veut pas effacer l’histoire coloniale; au contraire, elle veut le rendre visible. Malgré tout, cette quête pose des questions sur les “bonnes manières” de décoloniser l’espace public. Et bien qu’aucune réponse absolue n’existe, la nécessité d’ajouter des symboles de résistance pour répondre à un devoir de mémoire interroge. Devons-nous représenter toutes les luttes et toutes les communautés? Cela ne risquerait-il pas de faire de l’espace public un champ de bataille iconique? [2] Et, à l’inverse, ne pas représenter et tenter de neutraliser l’espace public est-il possible et juste? Quoi qu’il en soit, la décolonisation de l’espace public n’est pas une problématique à laquelle répondre est simple, mais qui est pourtant nécessaire.

L’origine de la décolonisation

La décolonisation de l’espace public est loin d’être un nouveau débat. Les 21es siècles sont marqués par divers mouvements protestant les diverses statues qui glorifient l’époque coloniale. En effet, nous pouvons par exemple citer les mouvements comme “Rhodes must fall” débuté en 2015 dans les universités de Cape Town et Oxford afin de déboulonner les statues de Cecil Rhodes, colonialiste anglais [4]. Le mouvement “Faidherbe doit tomber” a également été entamé en 2017-2018 à Lilles afin d’enlever les statues de Faidherbe car ce dernier était renommé notamment pour sa participation à la conquête et la colonisation du Sénégal. [5]

Toutefois, bien que poursuivant un objectif similaire, ces mouvements étaient jusqu’alors indépendants les uns des autres. L’effort de réflexion et de protestation qui a suivi le tragique meurtre de George Floyd a permis de mettre en avant, au niveau international, la manière dont l’espace public glorifie une époque qui, pour les personnes racisées, est parsemée de douleur. Ainsi, avec le mouvement Black lives matter, la décolonisation de l’espace public est devenue une initiative poursuivie à plus grande échelle dans un grand nombre de pays.

Le mouvement BLM a mené une critique des structures institutionnelles et des systèmes politiques. La critique majeure opposée à ceux-ci est le peu de considération allouée aux personnes racisées. Or, le racisme et la colonisation sont deux faces d’une même pièce. Les structures racistes sont une conséquence directe de la haine raciale répandue notamment durant la colonisation. Ainsi, “le maintien [des statues, ndlr] revient sans doute à reconnaître tacitement l’existence d’un lien entre ce passé colonial et l’état actuel des choses. Il implique d’envisager la possibilité même d’un décalage entre les valeurs démocratiques et de droits humains que nous proclamons, et la réalité politique et sociale d’une société inégalitaire.” [6]

La réaction citoyenne

Il est indéniable que la naissance de ce mouvement a aussi entraîné la naissance d’un contre-mouvement au niveau citoyen [8], mais nous avons fait le choix de nous attarder sur les actions positives.

Ainsi, à partir de juin 2020, “à Bruxelles, le buste de Léopold II, situé au square du Souverain, a été renversé et maculé de peinture rouge ; des plaques de rue signalant l’avenue Léopold II ont été dégradées aussi à la peinture rouge ; un buste du roi Baudouin a également subi le même sort, sans parler de la statue équestre de Léopold II sur la place du Trône qui essuie de manière régulière la colère de militants fustigeant la colonisation”[8].

Une pétition lancée le 7 juillet 2020 récolte plus de 80.000 signatures pour l’enlèvement de toutes les statues de Léopold II présentes sur le territoire de la ville de Bruxelles. Dans d’autres villes, des citoyens et citoyennes ont obtenu le déboulonnement effectif de certaines statues suite à leurs pétitions et à leur mobilisation. C’est le cas de Marie-Fidèle Dusingize, étudiante à l’UMons, qui a obtenu “le retrait définitif de la statue de Léopold II qui séjournait dans les locaux de Warocqué à côté de la Salle académique” de l’Université de Mons [9].

Comme déjà abordée dans notre introduction, la question de la décolonisation de l’espace public ne se limite pas au déboulonnement/à la dégradation de certaines statues. Ainsi, plusieurs artistes ont fait résonner leurs œuvres avec leur engagement pour la décolonisation de l’espace public. Cette volonté transparaît dans tout le travail de l’activiste Laura Nsengiyumva qui a par exemple reproduit la statue de Léopold II dans un bloc de glace, statue qui a donc progressivement fondu [10].

Des collectifs citoyens* organisent aussi des balades décoloniales dans différents lieux pour alerter sur la dimension coloniale et/ou raciste de ces endroits et monuments, dimension qui reste sinon généralement inaperçue. C’est le cas des bâtiments dont nous avons déjà fait mention précédemment, mais aussi d’autres plus méconnus tels que le “Monument du Congo” au sein du Parc du Cinquantenaire ou la fresque de B.D. Odilon Verjus qui met en scène un homme blanc “sauvant” Joséphine Baker très sexualisée et exotisée [11].

La liste des actions menées à l’heure actuelle est encore longue, comme le travail de certaines associations pour décoloniser les éléments coloniaux et racistes des carnavals belges, mais il est indéniable qu’une partie des citoyens et citoyennes veulent voir un changement s’opérer et qu’une réaction des politiques se fait attendre.

La position belge au niveau politique

A Anvers, Mons ou encore Louvain, les statues et bustes du roi colonisateur ont été enlevées par les universités ou par les communes elles-mêmes [12]. Mais quel est l’avis du gouvernement belge sur la question ?

En juillet 2020, une majorité des députés bruxellois de la commission des affaires générales s’était prononcé en faveur d’une résolution ayant pour but de débuter une décolonisation de l’espace public [13]. Cette tâche, afin de représenter un travail commun, est liée au travail d’un groupe de pilotage composé d’académiques mais aussi d’agents du secteur associatif lié à la diversité [13]. Leur but est donc d’examiner et de trouver la meilleure approche pour chaque situation. Leur rapport devrait sortir à la fin de cette année[14].

En parallèle, le secrétaire d’Etat bruxellois en charge du patrimoine et de l’Urbanisme, Pascal Smet, avait annoncé la création d’un groupe de travail sur la décolonisation de l’espace public à Bruxelles [13]. C’est un total de 16 personnes originaires de toute la Belgique qui constituent ce groupe de travail et qui ont pour mission de rendre un rapport final en fin 2021 concernant un plan d’action concret ainsi que des recommandations pour la décolonisation de l’espace public bruxellois [15].

Enfin, toujours en juillet 2020, le Parlement fédéral a lancé une « Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver» et a invité un groupe de plusieurs experts à se positionner sur la question du passé colonial belge afin d’aider la Commission [16]. Le groupe d’experts a rendu un rapport accablant le 27 octobre 2021 [16]. Ce qui ressort entre autres de ce rapport est le lien qu’il existe entre le passé colonial belge et le racisme persistant dans notre pays. En effet, les répercussions de ce passé ont un effet à long terme sur les générations futures [16].

En conclusion, plusieurs historiens mettent en avant les relations entre la représentation de l’espace public et le racisme structurel. La politique belge se penche donc sur la décolonisation de l’espace public, mais aucun consensus n’a encore été trouvé pour le moment.

________________

Sources

[1]Vergès Françoise, « Mémoires fragmentées, Histoires croisées. Esclavage colonial et processus de décolonisation », NAQD, 2013/1 (N° 30), p. 117-136. DOI : 10.3917/naqd.030.0117. URL : https://www.cairn.info/revue-naqd-2013-1-page-117.htm

[2] T, Amougou. “Décoloniser l’espace public: une guerre des mémoires?” disponible sur https://www.jeuneafrique.com, publié le 18 juin 2020

[3] “ Conditions minimales pour une décolonisation de l’espace public” disponible sur https://blogs.mediapart.fr/, publié le 24 juin 2020

[4] S. John, “Statues, Politics and The past”, disponible sur www.historytoday.com, publié le 9 septembre 2019.

[5] voir le site www.faidherbedoittomber.org

[6] A.Hajji et R. Maes, “Symboles coloniaux dans l’espace public: la statue qui cache la forêt”, disponible sur www.revuenouvelle.be, consulté le 6 novembre 2021.

[7] V. CLETTE-GAKUBA et M. VANDER ELST, “Une tentative de décolonisation de la statue de Léopold II”, I.E.B., 02 avril 2020, disponible sur https://www.ieb.be/Une-tentative-de-decolonisation-de-la-statue-de-Leopold-II

[8] A. HAJJI et R. MAES, “Symboles coloniaux dans l’espace public: la statue qui cache la forêt”, Revue Nouvelle, 2020/5, p. 7 et s.

[9] I. PALMITESSA, “L’UMons retire un buste de Léopold II suite à une pétition”, RTBF, 09 juin 2020, disponible sur https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-umons-retire-un-buste-de-leopold-ii-suite-a-une-petition?id=10518654.

[10] Pour voir l’oeuvre en question : https://www.youtube.com/watch?v=kmFHM0RUAWY&ab_channel=LauraNsengiyumva.

[11] V. CURTO, “Le “Monument du Congo” à Bruxelles. Un patrimoine difficile”, Bamko-Cran asbl, 2018, disponible sur: https://fr.calameo.com/read/0067233537d6844032fb1.

[12] L. Kihl, “ Statues de Léopold II : “ On vandalise pour essayer de faire cesser l'emprise de ces monuments ”, disponible sur www.lesoir.be, publié le 11 avril 2020.

[13] Belga, “ Décolonisation de l’espace public à Bruxelles: le parlement régional créera un groupe de travail”, disponible sur www.rtbf.be, publié le 13 juillet 2020.

[14] Belga, “ Décolonisation de l’espace public : les Verts demandent d'accélérer le tempo; Smet soutient que l’on est dans les temps”, disponible sur www.lalibre.be, publié le 14 avril 2021.

[15] M. Dehont “ Le groupe de travail Bruxellois sur la décolonisation se met en place”, disponible sur www.pascalsmet.presly.com, publié le 4 novembre 2020.

[16] R. Okeseleke “ Belgique : une expertise accablante sur le passé colonial du pays déposée au parlement belge ” disponible sur www.digitalcongo.net , publié le 01 novembre 2021.