Lire plus« Je ne connais pas une actrice, quelle que soit sa couleur de peau, qui n’a pas été confrontée à des stéréotypes »

Dalila Awada

“[…] La personne de confession musulmane, érigée en ennemie, est un bouc-émissaire idéal. Paradoxalement, il rassure. Car nul besoin de se poser des questions sur nos propres façons de faire.”

Dalila Awada

Radio-Canada/Cécile Glabel, « Dalila Awada veut défendre ses idées pour le Québec », Radio-Canada Ohdiao, publié le 17.02.2019, disponible sur https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-gout-des-autres/segments/entrevue/106502/dalila-awada-feministe-racisme-idees

Née au Québec en 1990 de parents d’origine libanaise, Dalila Awada est une étudiante en maitrise en sociologie, féministe et militante. Elle est connue pour ses luttes pour l’acceptation du port du voile et contre le racisme. [1].

A 13 ans, Awada décide de porter le voile. Elle ressent ce geste comme une manière de mettre en avant ses valeurs, de s’intégrer à sa communauté et d’honorer sa religion [2]. Elle n’a jamais voulu choisir entre sa culture québécoise et libanaise et prône le fait qu’une balance entre les deux peut être possible, même lorsqu’on porte le voile [2]

Awada a connu, comme la plupart des femmes voilées, de nombreuses situations déplaisantes et racistes notamment dans la rue (où des passants ne manquaient pas de l’insulter ou la critiquer). Son entrée sur le marché du travail a également été marquée par un accueil froid et réservé à cause de son voile [2].

Elle se fait connaître durant le débat sur la Charte des valeurs québécoises dans lequel elle avait défendu le droit des femmes à porter le voile, dès 2013. Elle s’opposait dès lors à cette charte qui prévoyait la création d’une société laïque et interdisait le port de tout signe religieux visible (et ce, le port du voile, du turban, du hijab et de la kippah) pour tous les employés de l’Etat dans le cadre de leurs activités professionnelles [3][4].

Suite à ces propos, elle a fait face à des discours haineux. [5] Un certain blogueur du nom de Philippe Magnan s’est emparé du sujet et a attaqué la militante sur son site Poste de Veille. Il a, entre autres, fait un rapprochement entre l’islamisme radical et la position de Dalila. [6] En 2018, il doit verser 60.000 $ d’intérêts et frais de justice pour les torts causés par sa diffamation.[3]

Awada co-fonde également la fondation Paroles de Femmes qui a pour but d’offrir un espace aux femmes racisées pour s’exprimer et partager leurs expériences [1].

Awada Dalila est également chroniqueuse pour le magazine VOIR et conférencière [1] Elle écrit dans plusieurs journaux québécois, mais ne mentionne jamais sa relation à la religion. Elle préfère mettre en lumière et vulgariser la racisation des femmes et leurs droits. [5] Depuis 2018, elle est notamment chroniqueuse au sein du” journal Métro” qui est un quotidien montréalais [7]. On peut d’ailleurs y retrouver plusieurs articles qui ont un lien direct avec ses principales luttes.

Dalila Awada continue d’écrire et de lutter pour le féminisme et l’acceptation de chacun. Bien qu’installée de l’autre côté de la planète, les débats sur la Charte des valeurs québécoises sont assez similaires à ceux que nous pouvons retrouver sur notre continent et dans notre pays. Lorsque l’on connaît la multiplication des discriminations fondées sur la religion, réintroduire ce sujet au sein de la société semble évident, au Québec … et en Belgique.

Sources

[1] La Fondation Paroles de Femmes, disponible sur www.fondationparolesdefemmes.org. [2] Montpetit, C., “Exposition- Ce qu’il y a derrière le voile”, disponible sur www.ledevoir.com, publié le 13 avril 2012. [3]Bellemare, M., “Condamné pour diffamation, le blogueur Magnan doit verser 60 000$ à la militante Dalila Awada”, disponible sur www.journaldemontreal.com, publié le 13 juillet 2018. [4] Dangenais, M., “La charte des valeurs québécoises”, disponible sur www.thecanadianencyclopedia.ca, publié le 23 janvier 2014. [5] Le Monde de l’Autre, “Portrait de femme musulmane: Dalila Awada, militante et féministe” disponible sur https://lemondedelautre.org, publié le 29 novembre 2018. [6] TVA Nouvelles. “Il savait que Dalila Awada n’est pas radicale”, disponible sur https://www.tvanouvelles.ca, publié le 9 mai 2014. [7] Ferraris. F., “ le voile, pour ou contre ou ça dépend ? ”, disponible sur www.chatelaine.com.

Les violences sexospécifiques: une approche intersectionnelle

les violences sexospécifiques: une approche intersectionnelle

Sneha SIvarjan, une photo en noir et blanc d’une femme portant un foulard, Unsplash, publié le 27 septembre 2021, disponible sur https://unsplash.com/pt-br/fotografias/uma-foto-em-preto-e-branco-de-uma-mulher-usando-um-lenco-AhfrQsQkceU

Introduction

TW : violences sexuelles

Chaque jour des violences sexuelles et de genre sont perpétrées majoritairement par des hommes à l’encontre de femmes[A]. Si cette réalité est de plus en plus connue, médiatisée et combattue, il reste encore difficile d’obtenir des sources documentant l’ampleur et l’impact de ce phénomène sur les femmes racisées et donc de mesurer l’aspect systémique de ces violences dans une approche intersectionnelle[B].

Au travers de cet article, nous avons décidé de faire le jour sur ces questions et donc, plus précisément, sur les violences sexospécifiques (c’est-à-dire les violences sexistes, sexuelles, et de genre) à l’égard des femmes racisées ainsi que l’accompagnement de ces femmes au niveau institutionnel (police, justice).

Si, évidemment, les éléments que nous mettrons en lumière pourraient, chacun, faire l’objet d’un article, notre objectif, ici, est de souligner la dimension globale et systémique.

Au vu du sujet traité, n’hésitez pas à interrompre votre lecture si celle-ci devenait inconfortable/difficile et à prendre un moment pour prendre soin de vous.

1. Violences sexistes et sexuelles à l’égard des personnes racisées

photo du site https://www.noustoutes.org/manif2022/

À la racine des violences sexistes et sexuelles à l’égard des personnes racisées, il y a la question des stéréotypes, préjugés et stigmates qui leur sont accolés et qui favorisent d’autant plus la production de discriminations et de violences[C].

Ainsi, les stéréotypes vis-à-vis des femmes racisées, notamment sur leur sexualité, dans nos sociétés belges et françaises sont des stéréotypes directement liés à notre passé colonial (et au colonialisme encore actuel). Rokhaya Diallo et Grace Ly illustrent cela en démontrant que la fétichisation des femmes racisées découle directement de la colonisation, période durant laquelle les colons ont cherché à asseoir leur domination de plusieurs manières notamment au moyen de viols [D]. Françoise Vergès fait également le lien avec les pratiques esclavagistes et coloniales, où les femmes racisées étaient considérées comme des objets sexuels [E].

Un ensemble de préjugés se sont construits à partir de ce terreau fertil qu’a été la colonisation pour les violences sexuelles et de genre. Sur base de leurs corps, de leurs couleurs de peaux, de leurs traits physiques, les femmes racisées sont tantôt rejetées tantôt hypersexualisées; tantôt considérées comme douces et dociles – faciles à dominer, tantôt considérées comme puissantes sexuellement, animales – qu’il faudrait “dompter”. [F]

Ces stéréotypes se sont insinués partout, participent aux imaginaires collectifs autour de la sexualité, d’autant plus que l’industrie de la pornographie s’en fait l’écho. À titre d’exemple, la requête « beurette » est aujourd’hui l’une des plus courantes dans les moteurs de recherche des sites pornos. [D]

Au-delà de participer à l’essentialisation des femmes racisées, la perpétuation de ces clichés conduisent à ce que ces femmes soient victimes de plus de violences.

Selon Amnesty International en effet, les femmes noires ont 84% de risque en plus d’être mentionnées dans un message abusif ou problématique que les femmes blanches sur les réseaux sociaux.[G]

Dans le cadre d’une enquête dont la commune d’Ixelles est à l’initiative, liée aux agressions à Ixelles et au mouvement #balancetonbar, 70,7 % des personnes rapportant se sentir discriminées en raison de leur origine ethnique ou culturelle rapportent avoir vécu une ou des violences sexuelles ayant un caractère discriminatoire relatif à l’origine ethnique ou à la culture. 75 % des personnes rapportant se sentir discriminées en raison de leur couleur de peau rapportent avoir vécu une ou des violences sexuelles ayant un caractère discriminatoire. Dans ce même rapport, il a été reconnu que les caractéristiques discriminatoires additionnelles de ces agressions sexuelles opèrent comme un multiplicateur de violence et aggravent le traumatisme vécu par les personnes concernées. [H]

Les femmes racisées sont impactées par toutes les formes de violences, en ce compris les violences conjugales. [I]

2. Violences sexuelles à l’égard des personnes en parcours migratoire

Mika Baumeister,personnes en T-shirts jaunes et roses, Unsplash, publiée le 24 novembre 2020, disponible surhttps://unsplash.com/fr/photos/personnes-en-t-shirts-jaunes-et-roses-YaHlnh6ItjA

Sans que les éléments détaillés ci-avant ne soient considérés comme invalides, il semblait important de considérer la situation spécifique dans laquelle se retrouvent les femmes en parcours migratoire. En effet, ces personnes se retrouvent dans des contextes de vulnérabilité très importants que cela soit durant leur parcours ou dans leur pays d’accueil. [G]

Si leur condition spécifique est prise en compte par différents instruments juridiques internationaux, tels que la Convention d’Istanbul ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, force est de constater qu’en pratique, elles restent confrontées à de nombreuses violences. Pour ne se limiter qu’à la Belgique, le dernier rapport du GREVIO sur la situation dans notre État, souligne la nécessité de revoir en profondeur les lois et politiques en matière d’immigration en vigueur car, en l’état, elles ne garantissent pas une protection suffisante et effective en matière de violences faites aux femmes. [J]

3. La réponse institutionnelle face à ces violences:

Si les femmes racisées sont donc particulièrement visées par des violences sexistes et sexuelles, la réponse institutionnelle à ces violences en constitue une elle aussi.

En effet, au-delà des difficultés rencontrées par toutes les femmes dans le dépôt d’une plainte ou dans le processus de la justice pénale, ce processus est d’autant plus difficile pour les femmes racisées dans un contexte plus global de violences policières et de justice raciste.

Pour beaucoup de femmes racisées victimes de violences sexistes et sexuelles, le choix de porter plainte ou non est grandement influencé par l’impact négatif des expériences vécues dans les autres sphères de leur vie sociale et la méfiance envers les services de police.

Cette méfiance serait, entre autres, le résultat de nombreux phénomènes, comme la discrimination systémique des personnes racisées, la surreprésentation de ces personnes parmi les victimes de violences policières, le profilage et la surveillance policière accrue de ces populations.

En outre, plus spécifiquement pour les femmes en parcours migratoires, cela est dû à la précarité du statut, la méconnaissance du fonctionnement du système juridique, l’isolement, les défis engendrés par le processus migratoire, la discrimination à l’égard de ces femmes ou certaines mauvaises expériences avec les forces de l’ordre dans le pays d’origine.

Quand elles décident de porter plainte, ces femmes sont encore susceptibles de subir des entraves au bon fonctionnement de la procédure judiciaire.

En effet, toutes victimes de violences sexistes et sexuelles fera fort probablement face à une banalisation des violences sexospécifiques, la culture du viol, le manque de connaissance sur les processus de victimisation, l’insensibilité et les attitudes culpabilisatrices de la part des acteurs et actrices du système judiciaire et les longs délais.

A cela s’ajoutent des obstacles spécifiques aux personnes racisées en raison de l’intériorisation de certains stéréotypes. [K]

Les stéréotypes que nous mentionnions précédemment sont également ici à l’œuvre. “Les femmes noires sont perçues comme plus irrationnelles, plus résistantes à la violence et plus agressives que les femmes blanches (Richie, 2000). Parce que la « bonne victime » de violence est perçue comme la victime d’une violence unilatérale de contrôle, la « bonne victime » ressemble plutôt à une femme blanche, tandis que les femmes noires voient les violences qu’elles subissent légitimées par leurs stéréotypes raciaux de comportement et souffrent d’un déficit de crédibilité comme victimes auprès des associations et surtout du système judiciaire ; les femmes noires passent donc pour de « mauvaises victimes »(West, 2004 ; Sokoloff et Dupont, 2005). La focalisation sur la dimension genrée de la domination a fonctionné aux dépens des dimensions économiques et raciales”[I].

Conclusion

Cet article a démontré une fois encore la nécessité d’appliquer une lecture intersectionnelle aux différents phénomènes sociaux, en l’occurrence les violences sexospécifiques. Cette approche est nécessaire tant au niveau théorique qu’au niveau pratique et donc à mobiliser dans les outils de lutte, de prévention et de sensibilisation

Sources:

[A] Nous utilisons les mots femmes pour englober toutes les personnes subissant ou ayant subi différentes formes de sexisme : les femmes cis, les femmes trans, ainsi que toutes les victimes de sexisme qui ne s'identifient pas en tant que femmes comme les personnes AFAB et les personnes non-binaires. [B] Voy. les articles déjà présents sur la page “Racism Search” abordant la question. [C] HAMEL, C., « La sexualité entre sexisme et racisme : les descendantes de migrant·e·s du Maghreb et la virginité », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, no. 1, 2006, pp. 41-58. [D] DIALLO, R. et LY, G., « La geisha, la panthère et la gazelle », Podcast Kiffe ta Race, épisode 3, 2018. [E] VERGES, F., Un féminisme décolonial, La fabrique Éditions, 2019. [F] Voy. les articles déjà présents sur la page “Racism Search” abordant la question de l’hypersexualisation et des préjugés. [G] Amnesty International, « Des recherches participatives sur Twitter révèlent l’ampleur choquante des violences en ligne à l’égard des femmes », Communiqué de presse, 18 décembre 2018, disponible sur: https://www.amnesty.org/fr/latest/press-release/2018/12/crowdsourced-twitter-study-reveals-shocking-scale-of-online-abuse-against-women/ (consulté le 6 février 2023). [H]Egerieresearch, « Diagnostic intersectionnel du vécu des femmes, des personnes sexisées, racisées et faisant partie de la communauté LGBTQIa+ dans le milieu festif et les bars en particulier », Rapport, Avril 2022, disponible sur : https://ds.static.rtbf.be/article/attachment/11005607/c/3/f/f9d6d25b559f8c8ad375aa4f42db9cba.pdf (consulté le 6 février 2023). [I]BONNET, F., « Violences conjugales, genre et criminalisation : synthèse des débats américains », Revue française de sociologie, vol. 56, no. 2, 2015, pp. 357-383. [J]GREVIO, « Rapport d’évaluation de référence - Belgique », Conseil de l’Europe, 21 Septembre 2020. [K]THIBAULT, S., PAGÉ, G. et BOULEBSOL, C., Justice pour les femmes marginalisées victimes de violences sexospécifiques. Ce que la littérature et les intervenantes nous apprennent, Québec, 2022.

L’hypersexualisation

L’hypersexualisation

1. Qu’est ce que l’hypersexualisation ?

L’ “hyper”sexualisation consiste à donner un caractère sexuel à quelque chose qui ne l’est pas en soi. [1]

Pour discuter de l’hypersexualisation, il n’est pas imaginable de faire abstraction des problèmes de genre qui y sont directement liés. En effet, le concept genre* tient à évoquer “les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes”. [4] Définir ce concept permet de comprendre que le genre est la conséquence du regard que les Autres posent sur un individu, ainsi que son propre regard. D’ailleurs, dans le cadre de l’hypersexualisation, les hommes et les femmes n’en sont pas victimes de la même façon ; l’”hyper”-virilité est un pression subie par les hommes.

*Le genre est une notion très ancrée dans notre société et qui n’inclut pas les personnes non-genrées.

L’Association Américaine de Psychologie (APA) définit la victime de l’hypersexualisation

« La personne est présentée comme un objet sexuel : une chose à utiliser et non un être capable de faire des choix, d’agir de façon indépendante; et la sexualité est imposée de façon inappropriée .» [2.2]

Dès lors, l’hypersexualisation ne peut qu’induire l’objectivation et la marchandisation des corps. L’individu victime de ce regard devient un individu sans subjectivité et l’entièreté de sa personne est réduite à son corps.

Selon l’APA, l’hypersexualisation apparaît lorsqu’un des 4 critères suivants est rempli:

- La valeur d’une personne dépend uniquement de son comportement sexuel ou de l’attirance sexuelle qu’elle dégage, excluant d’autres caractéristiques

- Une personne est assujettie à une norme qui assimile l’attraction physique (stricte- ment définie) au fait d’être sexy

- Une personne est sexuellement dépersonnalisée – elle est davantage considérée comme un objet sexuel que comme une personne apte à agir de façon indépendante et à prendre des décisions

- La sexualité est imposée à une personne de façon inappropriée. [3]

Ces différents critères permettent d’éviter de s’inscrire dans le système qui accepte l’hypersexualisation chez la plupart des femmes adultes.

Ce phénomène est de plus en plus banalisé par les médias [2] et les dérives de l’hypersexualisation sont nombreuses. Le cas particulier de l’érotisation des enfants et adolescent.e.s est souvent pointé du doigt. Pourtant, ce phénomène a un impact sur d’autres publics et l’hypersexualisation des femmes racisées n’est pas des moindres.

2. D’où vient ce concept ?

Pour comprendre cette conséquence du racisme, nous devons revenir en arrière dans l’histoire, enfin de saisir l’émergence du concept de “ l’hypersexualisation des femmes racisées”.

Comme le département History of Congo and the Belgian colonisation vous en faisait part dans son article sur la Condition de la femmes dans le Congo colonial, l’hypersexualisation de la femme noire a un lien direct avec la colonisation. Ainsi par exemple, à cette époque, dans les pays occidentaux, il y avait des zoos humains. Des colons capturaient des africains et africaines pour les enfermer et les traiter comme des animaux; les gens payaient pour se rendre dans ces espaces. Le regard occidental a dépravé la femme noire, qu’elle soit dans ces zoos ou chez elle – par la faute de l’imaginaire colonial[5]. Les femmes autochtones sont également victimes de leur passé colonial [5].

“l’hypersexualisation des femmes noires, en miroir avec la féminité pure des femmes blanches, pose une dichotomie très forte, dans la continuité de l’imaginaire colonial. ” [6]

Cette contradiction avec la femme pure qu’est la femme blanche est aussi retrouvée dans la comparaison avec “ la beurette”, qui represente une sexualité “irrespectable” [6]. Le fantasme de la “beurette” puise directement son origine dans la colonisation. Selon l’historien et spécialiste dans les questions coloniales, Pascale Blanchard, l’appellation de la femme “orientale” dérive déjà du fait que dans l’imaginaire européen de l’époque, les frontières n’existaient pas entre les pays arabes [8]. A cela s’ajoute la fausse croyance que les femmes maghrébines attendaient, seins nus, les colons européens dans les rues. Ce concept, nommé “la sortie du harem”, a été transcrit dans la littérature occidentale [8].

Ce fantasme, complètement absent dans la réalité de ces pays, va mener à la création de bordels instaurés par les colons pour assouvir leur perversion.

Le même constat avait déjà été relevé pour les femmes asiatiques dans notre article sur les préjugés #2 où nous vous parlions de l’origine du fétichisme visant ces dernières.

Le philosophe Achille Mbembe estime que “ l’exotisme est la langue privilégiée du racisme à la française” [7]. En effet, la frivolité, qui est une des branches de cet exotisme, était une des notions utilisées par les européens pour asseoir leur supériorité sur toutes personnes racisées[7]. L’exotisme a un lien direct avec la déshumanisation car il faisait passer les peuples d’Orient, du Pacifique, d’Afrique mais aussi tout autre peuple autochtone comme des peuples primifits intéressaient uniquement par le sexe, la lascivité ect.. . On peut donc affirmer qu’ en utilisant ce rapport du genre et de la sexualité, les colons ont retiré leur pouvoir aux femmes racisées les faisant passer pour de simples objets sexuels, soumises, dociles ou encore sauvages, auxquelles ils ne pouvaient résister [7].

Paul Gauguin, « Arearea »(joyeusetés), 1892.

Enfin, il est nécessaire d’insister sur le fait que l’hypersexualisation des femmes racisées repose sur la notion de l’intersectionnalité. En effet, il ne s’agit pas de critères uniques qui s’associent mais bien d’un croisement des représentations “ethnico-raciales, genrées, sociales et générationnelles” [9]

3. Quelles sont les tendances hypersexualisées aujourd’hui ?

Tel que Chantal Isme l’explique, “que ce soit dans les films pornographiques, les vidéos clips ou les annonces publicitaires, la question de la sexualité et les différences raciales sont souvent mises en avant. En plus de banaliser la sexualité, ces clips entretiennent les stéréotypes : les femmes noires sont présentées comme des esclaves, les femmes asiatiques comme des soumises, les latino-américaines comme des femmes exotiques, etc” [5]. Par conséquent, les femmes racisées sont réduites à leur corps et leur valeur est constamment remise en question. Les femmes racisées sont souvent présentées dans des positions dégradantes qui mettent en avant les parties de leur corps qui sont sexualisées par les hommes. Les statistiques des sites pornographiques démontrent que les recherches penchent en faveur de vidéos dégradantes (“femme noire esclave”, “beurette” sont des exemples de termes fréquemment recherchés) [10].

L’hypersexualisation n’a pas uniquement des conséquences à travers les médias. Il y a en effet un lien bien réel entre les opportunités professionnelles et l’image de la femme racisée. L’hypersexualisation favorise le racisme systémique en imposant à ces femmes une étiquette injuste, dégradante et dévalorisante [5]. En conséquence, un doute persiste quant aux compétences et aux capacités de ces femmes dans le milieu professionnel. En effet, “les corps des employées domestiques font l’objet d’une exotisation importante de la part des employeur·e·s, qui s’inscrivent dans des imaginaires postcoloniaux [10].”.

“Assigner ces femmes à la domesticité, et par là, réduire leur corps à la maternité et au travail reproductif du foyer, ont en outre pour effets une intériorisation de leur supposée infériorité en tant que femmes, personnes racisées, et travailleuses.” -Alizée Delpierre

Ainsi, par exemple, la femme noire, auparavant esclave, est aujourd’hui vue comme domestique, candidate parfaite pour s’occuper des autres. La femme noire est ainsi décrite comme “petite mais avec une poitrine généreuse”, “rassurante pour les enfants” [11]. Dans la même lignée, les stéréotypes et le fétichisme de la femme asiatique amènent les employeurs à les associer à des “qualités de docilité, de discrétion et de raffinement” [11].

Sources :

- [1] S. Morin, “C’est quoi l’hypersexualisation”, publié le 25 juillet 2009, disponible sur www.sophiesexologue.com.

- [2] ECPAT, “Médias et hypersexualisation: liaisons dangereuses”, étude réalisée en 2005, disponible sur www.ecpat.be.

- [2.2] définition provenant de l’APA dans ECPAT, “Médias et hypersexualisation: liaisons dangereuses”, étude réalisée en 2005, disponible sur www.ecpat.be.

- [3]APA, “Report on the APA task force on the sexualization of Girls”, publié en 2007, disponible sur www.apa.org, page 6

- [4] OMS. “ qu’entendon-nous par “ sexe ” et par “genre”? ”, consutlé le 30 avril 2021, disponible sur www.who.int.

- [5] C. Isme, “Webinaire sur l’Hypersexualisation, racisme et prostitution”, publié le 2 mai 2017, disponible sur www.espacesvie.com

- [6] S. Aït Mansour, “La sexualité «exotique» déconstruite par Garçesé”, publié le 27 février 2017, disponible sur www.lapeniche.net.

- [7] X.Ducandas, “ Filles exotiques », l’hypersexualisation des femmes racisées : un enjeu postcolonial”, publié le 30 octobre 2017, disponible sur www.letslookaftersite.wordpress.com.

- [8] N. Hathroubi-Safsaf “ Pascal Blanchard : “Le fantasme écrase le réel”, publié le 5 octobre 2018, disponnible sur www.lecourrierdelatlas.com

- [9] F. Valdayron, »J’ai envie de tester une Arabe”: en 2019, les femmes racisées sont toujours hypersexualisées”, publié le 23 janvier 2019, disponible sur www.lesinrocks.com.

- [10]C. Wernaers, “Colonisation: aux origines de l’hypersexualisation des femmes noires”, publié le 4 juillet 2020, disponible sur www.rtbf.be

- [11] A. Delpierre, “Les Noires sont sales, par contre, elles font de bonnes nounous” : dans l’emploi domestique, des stéréotypes tenaces”, publiée le 18 décembre 2020, disponible sur www.theconversation.com

Les personnes racisé.e.x.s dans le monde du drag

Les personnes racisé.e.x.s dans le monde du drag

Les drags sont des personnes qui se construisent une identité basée volontairement sur l’exagération des rôles de genres. Il s’agit d’un art du théâtre permettant de saisir le monde de manière beaucoup plus complexe et de montrer que nos identités peuvent être multiples et plurielles. C’est porter des valeurs d’acceptation de soi et d’ouverture à la diversité du genre. Il s’agit d’un moyen d’expression qui permet de faire passer toutes sortes de messages, qu’ils soient politique, poétique ou humoristique.

Channing Gerard Joseph, 2020, The First Drag Queen Was a Former Slave, thenation.com

A la fin des années 1880, la première drag-queen de l’histoire, William Dorsey Swann, ancien esclave, décide d’organiser des soirées pour permettre aux esclaves de parodier leurs maîtres qui s’habillaient pour aller en soirée dansante. La police y faisait fréquemment des interventions musclées et publiait dans les journaux l’identité des personnes présentes. Plus tard, dans les années 1920, les balls étaient aussi des lieux où les personnes blanches et les personnes noires se retrouvaient pour danser ensemble, un acte alors éminemment politique.

Florence Mills, dans « Dover Street à Dixie » au London Pavilion, photographie de Bassano Ltd. © National Portrait Gallery, Londres, NPG x85305

Gladys Bentley, Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture

Puis, en 1930, les spectacles de drag ont commencé à se développer dans le quartier de Harlem à New York, qui était un important centre de vie nocturne et de divertissement pour la communauté afro-américaine. Des artistes afro-américains, tels que Gladys Bentley, Ethel Waters et Florence Mills, ont joué le rôle de pionnier·re·s dans la popularisation du drag à cette époque.

Les historien·ne·x·s de la danse affirment que le cakewalk (danse populaire née parmi les Noirs du Sud des États-Unis pour imiter avec ironie l’attitude de leurs maîtres se rendant aux bals) a donné naissance plus tard au voguing, très pratiqué dans les années 1970 dans les clubs gays et particulièrement dans les balls que fréquentaient les personnes homosexuel·le·s et transgenres afro-américain·e·s à New York.

Au début, il s’agissait de lieux de liberté, où la communauté afro-américaine pouvait exister en dehors d’un système oppressif, celui de la ségrégation raciale. Les danseur·euse·x·s se regroupent en équipes, ou houses, et s’affrontent en chorégraphie lors des balls.

A l’époque déjà, l’imaginaire de la perversion et de la sexualité était invoqué par les autorités pour interdire la tenue de ces balls. Depuis lors, les drag shows ont souvent été associés aux communautés LGBTQ+ et ont joué un rôle essentiel dans la célébration de l’identité queer. Ces soirées étaient l’occasion de lutter pour la visibilité et l’acceptation, en particulier dans des périodes où l’expression de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle était réprimée.

Aujourd’hui, la tenue des balls et le voguing sont des formes d’expression beaucoup plus populaires, depuis la sortie de la chanson de Madonna « Vogue » et le documentaire « Paris is burning », tous les deux diffusés dans les années 1990.

Cette popularité n’a fait que croître depuis la série télévision à succès RuPaul’s Drag Race, adaptée en Belgique en 2023 sous le nom « Drag Race Belgique ».

Affiche Drag Race Belgique, Tipik

Echanges avec Mama Tituba et Paula Roïd

Malgré l’histoire des drag, la représentation des personnes racisées dans le monde des drag est encore insuffisante. Nous avons discuté avec Mama Tituba (iel) et Paula Roïd (elle), touxes deux artistes drag appartenant aux Peaux de Minuit, un collectif d’artistes queer racisé·e·x·s. En réfléchissant à leur perception du « monde drag », ielles parlent d’un espace d’expression qui peut, entre autres, faire passer des messages politiques:

« Le drag que je fais et que je proclame est plus un drag politique: je parle d’empouvoirment, d’adoption, de racisme, que ce soit seul·e·x ou en collectif »

Mama Tituba et Paula Roïd relèvent très vite la question du manque de diversité et de représentation dans l’univers drag ainsi que leur position par rapport à ces problématiques. Déjà, le lancement du collectif « Les Peaux de Minuit » en mars a été l’occasion de revendiquer la place des personnes racisé·e·x·s. sur la scène drag, où « les drag queen blanches cis gay » sont toujours plus présentes et mainstream, à l’image de l’émission Drag Race Belgium.

Paula Roïd précise qu’évoluer dans ce collectif permet de donner plus d’espace à la richesse de sa culture sri lankaise à un public qui n’a pas forcément l’habitude de voir des drag racisé·e·x·s.

En débutant dans le monde du drag, Mama Tituba a conscience de son rôle de « token« : être la seule personne racisée présente pour que les organisateurs puissent se vanter d’être inclusif. Mais iel a aussi vu sa participation comme un moyen d’ouvrir la porte aux autres drag et d’y renforcer la représentation des personnes non seulement racisée•x•s mais également « queer, non-binaire, grosse•x•s et adoptée•x•s » souffrant des discriminations intersectionnelles comme iel.

Au-delà de leurs identités et de leur place dans le monde drag, Mama Tituba et Paula Roïd ont détaillé les difficultés auxquelles elleux-mêmes ou leur entourage ont fait face. Avec les Peaux de Minuit, ielles se battent pour une meilleure représentation et une meilleure visibilité sur la scène bruxelleoise afin de s’y implanter au même titre que les drag blanc·he·x·s et d’ouvrir la voie aux artistes racisé·e·x·s en devenir pour faire leurs premiers pas.

1ère Édition des Peaux de Minuit au Solbosch, Samy Soussi, 2023

En effet, ielles relèvent que beaucoup de baby drag racisé·e·x·s n’osent pas monter sur scène par manque de représentation. En outre, il s’agit d’un métier extrêmement cher (matériel, vêtements, maquillage, etc.) et qui demande du temps. Mama Tituba explique

« En plus d’être artistes, on doit monter nos spectacles nous-mêmes: chercher des salles, créer des évènements, faire de la communication, et tout ça bénévolement. C’est un travail hyper dur que d’avoir cette double casquette. »

Or, en raison du racisme systémique, les personnes racisées tendent à être plus précaire que les autres, ielles ont moins de ressources et peuvent moins facilement se permettre de quitter leur travail pour faire de leur passion leur métier. De plus, les drag racisé·e·x·s sont aussi confronté·e·x·s à la barrière du réseau:

« On n’a pas forcément le réseau pour entrer dans des cabarets et surtout dans les théâtres. »

Mama Tituba

Mama Tituba indique aussi que le collectif est aussi un moyen de se retrouver en non-mixité choisie, dans un endroit safe pour les drags racisé·e·x·s.

« Les Peaux de Minuit » semble répondre aux attentes et diversifier le drag, car pour l’instant, tous·te·x·s les drags ayant performé·e·x·s aux Peaux de Minuit ont eu l’opportunité de performer ensuite sur d’autres scènes. Néanmoins, davantage de soutien concret de la part des drag blanc·che·x·s serait le bienvenu, notamment pour laisser de l’espace, et permettre aux drag racisé·e·x·s de signer des scènes et des contrats.

Paula Roïd

N’hésitez pas à découvrir le collectif lors de leur prochaine représentation !

Sources

- Thaddeus Morgan, « How 19th-Century Drag Balls Evolved into House Balls, Birthplace of Voguing », disponible sur www.history.com, publié le 28 juin 2021

- Victoria Lavelle, « D’où vient la culture drag ? », disponible sur www.celles-qui-osent.com publié le 12 décembre 2022

- Sofian Aissaoui, « Pourquoi la culture drag est dans le viseur de la droite identitaire », disponible sur www.slate.fr, publié le 1 février 2023

- Interviews de Mama Tituba et Paula Roïd, membres du collectif « Les Peaux de Minuit»

L’homophobie en Afrique, une Pratique Coloniale

Quand les colons ont imposés l’homophobie en Afrique

32 des 54 pays africains ont encore une législation qui pénalise les relations entre personnes de même sexe. Ces textes ne sont pas issus des cultures indigènes : ils ont été importés soit par les autorités coloniales, en particulier britanniques, soit par la charia suite à la conquête arabe. Cela signifie qu’avant cela, les personnes LGBTQ+ faisaient partie de la norme dans les diverses sociétés africaines.

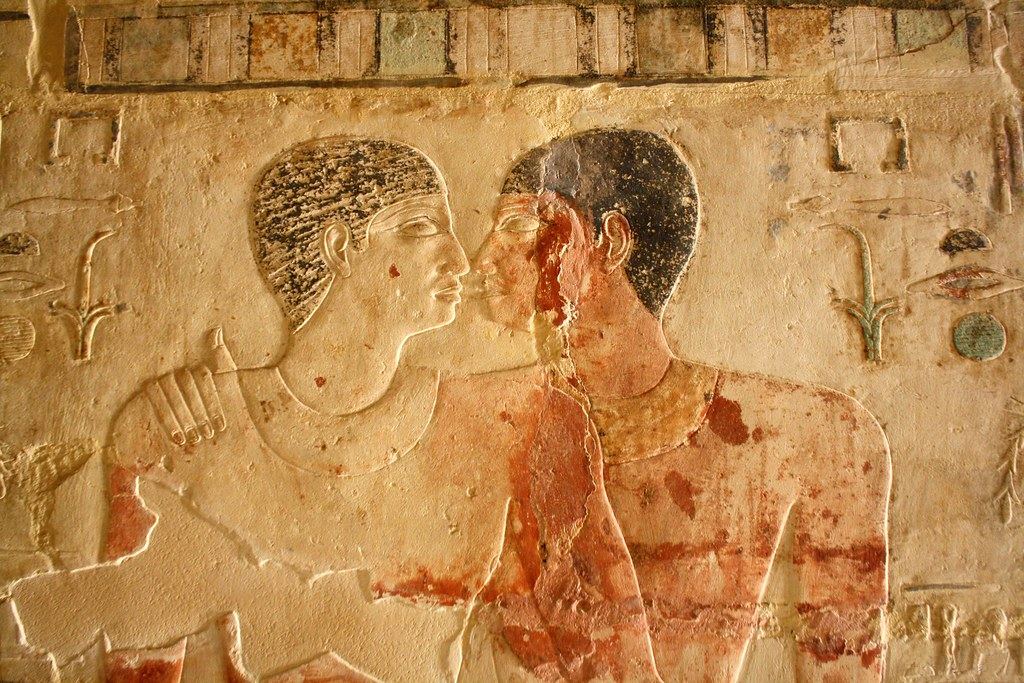

La 1ère représentation d’un couple homosexuel dont on est trace se trouve d’ailleurs en Afrique : des archéologues ont trouvé des gravures sur les murs d’un mastaba (édifice funéraire egyptien) à Saqqarah en Égypte qui montre deux hommes s’embrassant. ils représentent Khnoumhotep et Niânkhkhnoum, ayant vécu sous la Ve dynastie (-2500 à -2350).

Khnoumhotep et Niânkhkhnoum, nécropole de Saqqarah Egypte

en Angola

→ chez le peuple Quimbandas, la sodomie entre hommes était une pratique courante. Certaines personnes biologiquement masculines se vivaient comme femmes s’habillaient en femme tout en se considérant comme tel. Leur grand-prêtre, le Ganga-Ya-Chibanda avait d’une expression de genre féminine et se faisait appeler “grand-mère”.

→ dans le peuple Gangella, les relations amoureuses et sexuelles entre personnes du même sexe étaient courante, iels portaient le nom de “aponji” ou “Katumua”, les Wawihé utilisaient quant à eux le terme d’’”okulikoweka” qui renvoie aux rapports sexuels entre personnes du même genre.

Les pratiques homosexuelles avaient aussi un aspect rituel et spirituel dans certaines sociétés. On y retrouve des traces lors de rites initiatiques ou de passage d’étapes de la vie. Dans les rites initiatiques, certaines de ces pratiques permettaient de renforcer la cohésion sociale, d’initier à l’art de la guerre, ou encore de marquer le changement de statut sexuel de l’individu.

→ Dans le peuple Kivaï, en Côte d’Ivoire la sodomie est utilisé comme un rituel pour rendre la personne plus vigoureuse, tandis que les peuples Bantous, au Cameroun la sodomie est perçue comme un remède apportant la richesse. Dans le modèle ancestral, l’homosexualité est utilisé comme un outil de transmission du folklore et « constitue le second lien de parenté qui succède à la relation mère-enfant »

Mariage Zoulou entre deux hommes ENCA via youtube

En 2000, la recherche atteste ainsi l’existence normée de l’homosexualité dans plus de 50 peuples traditionnels à travers le continent (1).

- Comment l’homophobie est apparue en Afrique ?

Les colons européens arrivent massivement à la fin du XIXème siècle, et s’imposent aux populations autochtones en usant notamment de méthodes dites d’assimilation.

→ L’assimilation se produit lorsque par la volonté d’intégrer un groupe ou une minorité, en le dépossédant de sa culture.

Pour “civiliser” ces peuples, des congrégations et sociétés spécialisées dès le missionnaires se sont créées. D’abord par la Papauté, avec la Congrégation de la Propagande (1622). Elles ont connu un renouveau au XIXe siècle avec des congrégations dédiées spécifiquement dédiées à l’Afrique . Leurs missions étaient multiples : l’ouverture d’écoles, imposant par l’éducation aux enfants africain·e·x·s la langue, la religion, la culture les lois et tout ce qui a un rapport avec l’Europe; l’ouverture d’églises et la tenue de messes, d’institutions pour orphelin·e·x·s qui étaient chapeauté·e·x·s par les soeurs. Les populations africaines vont donc subir ce qu’on appelle un phénomène d’acculturation.

Dans son livre “The Geography of Perversion: Male-To-Male Sexual Behavior Outside the West and the Ethnographic Imagination”, C. Rudy Bleys démontre que les pays occidentaux ont imposée une “conception biaisée” de l’homosexualité, la “diabolisant” et la stigmatisant dans la loi.

Les pays colonisés par les Britanniques, après leur prise d’indépendance, ont longtemps conserver le Code pénal des colonies dans lequel se trouve Criminal Law Amendment Act (1885) pour ce qui est de l’interdiction de la sodomie puisque “vice contre nature” pour le droit britannique (1).

L’influence du christianisme a largement contribué au maintien des queerphobies sur le continent africain, notamment à cause de l’influence qu’a gardée la religion dans le domaine politique. La conception chrétienne traduite dans la loi a donc toutes deux joué un rôle important dans ce changement de paradigme.

En 1885 l’Angleterre promulgue le Criminal Law Amendment qui va être appliqué sur tout l’Empire, et qui continue encore aujourd’hui de servir de base juridique pour criminaliser l’homosexualité dans les pays dits ‘anglophone’. Dans son livre “The Sexual Demon of Colonial Power”, Greg Thomas, en se basant sur les travaux de la philosophe jamaïcaine Sylvia Winter, explique que les catégories de sexe et de genre ne sont pas naturelles. D’après lui, elles ont été créées dans un contexte de naturalisation du colonialisme et de l’esclavage. Il précise d’ailleurs que “le genre n’est pas seulement une construction sociale, c’est culturellement spécifique, c’est une construction sociale et bourgeoise de l’Occident“

« the sexual demon of colonial power » – Greg Thomas

- situation à l’heure actuelle donner plusieurs exemples de pays

Le Nigeria, ancienne colonie Britannique est devenue indépendante en 1960 en héritant de l’anglais comme langue officielle et d’une constitution laïque. Cette dernière garantit à tous.te·x·s le droit à une éducation sans discrimination, ainsi que le droit à la vie privée. Pourtant ce pays possède des lois qui criminalisent les actes homosexuels. Les peines, en fonction des Etats et de la situation maritale, vont du paiement d’une amende, en passant par 14 ans d’emprisonnement, jusqu’à la peine de mort *. Toutefois, aucune mise à mort n’aurait été réalisée à ce jour. * La Mauritanie, la Somalie et le Soudan usent aussi de la peine de mort contre les personnes homosexuelles.

Les lois antigay, héritées de la colonisation britannique, jouent encore un rôle majeur dans la vie des Nigérians. Certains évangélistes américains alimentent les stéréotypes homophobes coloniaux à travers le financement de programmes antigay sur les campus universitaires. En 2011, par exemple, ces derniers ont lancé une campagne en distribuant des t-shirts affichnat “Le mariage homosexuel est anormal et non africain” (2).

Les missionnaires évangélistes sont grandement présents dans la sphère politique nigériane et interviennent toujours massivement dans les domaines de l’éducation et de la santé, s’occupant de l’administration des orphelinats. Le président nigérian Goodluck Jonathan a signé en 2016 une loi interdisant le mariage homosexuel, les boîtes gays, l’appartenance à une organisation de défense des droits des personnes LGBTQ+ ainsi que les manifestations d’amour dans l’espace publique entre personnes du même sexe (1)

En Ouganda, Frank Mugisha, directeur de l’organisation Sexual Minorities Uganda, accuse les évangéliques américains ayant dirigé des “ateliers antigays” d’avoir provoqué le meurtre de David Kato, militant pour les droits des personnes LGBTQ+, en 2011. (1)

Le Kenya a quant à lui validé en 2019 une loi punissant de 14 ans d’emprisonnement les personnes ayant des rapports homosexuels.

David Kato, Ugandan.Credit Associated Press

Dans les pays où il n’y a pas de risque juridique, il existe malgré tout un risque de rejet communautaire ou de discriminations pour les personnes homosexuelles. Le site “Global attitudes Survey on LGBT people” (ILGA) montre qu’en 2016, 51% des Africains pensent que l’homosexualité est un phénomène occidental. Cela fait écho aux années 90 où les présidents Mugabe, au Zimbabwe, et Nujoma, en Namibie, ont qualifié l’homosexualité de « dépravation importée de l’Occident ». En outre, selon une étude menée par l’association “The initiative for equal rights” en 2017, 91% des Nigériens pensent qu’on ne naît pas homosexuel. En Ouganda, lors de la conférence “the gay agenda the whole hidden and dark agenda” datant de 2009, les religieux ont soutenu l’idée que les gays cherchent à détruire la culture ougandaise et à sodomiser les enfants africains.

L’homophobie d’État passe par la manipulation, l’instauration d’un sentiment de peur et le mensonge. En 2010, celle-ci est à son paroxysme lorsque le magazine Rolling Stone publie une liste répertoriant plus de 100 personnalités homosexuelles. Pour chacun des profils relatés figurait une adresse et un nom accompagné d’une photo ainsi que l’injonction suivante “pendez-les”. Le journal Red Pepper fait de même en 2014, au lendemain de la ratification d’une loi interdisant la promotion de l’homosexualité et obligeant à dénoncer les personnes homosexuelles. L’Uganda National Pastors Task Force against homosexuality, une association défendant la peine de mort à l’encontre des homosexuels, et la National Coalition against homosexuality and other sexual abuses ont mené une campagne appelée « Kick sodomy out of Uganda ». Résultat, en octobre 2021, 16 militant·e·x·s LGBTQ+ sont arrêté·e·x·s, torturé·e·x·s et violé·e·x·s par la police.

Il est aisé de voir ici que comment cette homophobie d’État ouvre la voie à des violences en tous genres contre les personnes LGBTQ+ . Pour la chercheuse et activiste Neela Ghoshal, « le message envoyé à la population est que l’on peut menacer et battre des homosexuels sans conséquence de la part de l’État ». Les hommes politiques exploitent ainsi cette diabolisation implantée par une moralité religieuse occidentale pour se maintenir au pouvoir.

- piste d’amélioration

Le chercheur nigérian Kehinde Okanlawon considère l’oppression hétéronormatique comme un héritage néo colonial et préconise la constestation du récit d’Etat selon lequel l’homosexualité n’est pas africaine. Comme nous avons pu le voir précédemment, les africain·e·s sont historiquement tolérant·e·s sur les diversités LGBTQ+. Afin de réparer les dégâts de la colonisation, il explique que cela peut se faire en créant des politiques de développement plus sensibles et en amenant les évangéliques antigay devant la justice.

En 2019, en Angola, le Parlement a retiré de son Code pénal l’“interdiction de tout comportement homosexuel“, interdissant ainsi toute discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Dans la même lancée, le Botswana a dépénalisé l’homosexualité. (1) Bien que cette dépénalisation n’empeche pas l’homophobie, cela reste un pas important pour l’émancipation et la sécurité de la communauté LGBTQ+ dans l’Afrique post-coloniale.

sources :

-

(1) Kago Komane, Maverick- amaBhungane (Afrque du Sud) traduit in Courrier international, “Égalité. L’homophobie en Afrique, un héritage colonial” Publié le le 30 août 2019 à 14h00 https://www.google.com/search?q=homophobie+en+afrique+pratique+coloniale&rlz=1CACCCC_enBE920&oq=homophobie+en+afrique+pratique+coloniale+&aqs=chrome..69i57j33i160l3.10194j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

-

(2) Kehinde Okanlawon (Universtité Obafemi-Awowolo, Nigéria) “Homophobic bullying in Nigerian schools: The experiences of LGBT university students” in Journal of LGBT Youth 13 Janvier 2017 - https://www-tandfonline-com.ezproxy.ulb.ac.be/doi/full/10.1080/19361653.2016.1256244

-

(3) Cours: pouvoir et politique en Afrique de Monsieur Aziz Fall, “Homosexualité, non-binarité et tarnsidentité : une norme pré-coloniale à la condamnation pour L’UQAM (Canada, Fiona Wendorff, automne 2021 https://igg-geo.org/wp-content/uploads/2022/02/Homosexualite-non-binarite-et-transidentite-en-Afrique-3.pdf

-

(4) « L'homosexualité en Afrique : sens et variations d'hier à nos jours ». Charles Gueboguo in Socio-logos n°1 (2006)

-

“La confusion des genres” de Jacques Barou in L'école des parents 2014/2 (N° 607), pages 34 à 36, Éditions Érès

-

(6) “Missions chrétiennes, christianisme et pouvoirs en Afrique noire de la fin du xvm° siècle aux années 1960 : permanences et évolution”, in Outre-mers, revue d’histoire (1er semestre 2006) de Bernard Salvaing

-

https://www.persee.fr/issue/outre_1631-0438_2006_num_93_350?sectionId=outre_1631-0438_2006_num_93_350_4205

-

(7) “Fake history, misunderstanding colonial legacies, and the demonization of homosexuality” in Democracy In Africa By Aileen Waitaaga Kimuhu 23 March 2023

-

Le Monde Propos recueillis par Coumba Kane Publié le 29 mai 2022 à 09h00, modifié le 29 mai 2022 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/29/des-qu-un-africain-prend-position-sur-l-homosexualite-l-affrontement-symbolique-avec-le-nord-se-reveille_6128073_3212.html

-

TV5 monde par armand Patou publié le 6 juin 2019 https://information.tv5monde.com/afrique/en-afrique-lhomosexualite-encore-largement-punie-31630

-

Ritimo 2019 par Muiga Kamau https://www.ritimo.org/L-homophobie-africaine-et-les-racines-coloniales-du-conservatisme-africain

-

euro news Par Marta Rodriguez Martinez & Marta Moreiras & Arwa Barkallah • Mise à jour: 22/12/2022 https://fr.euronews.com/culture/2021/01/07/podcast-quand-dakar-etait-la-capitale-gay-de-l-afrique-de-l-ouest

-

bbc Kahofi Jischvi SUY Journaliste 12 juin 2019 Mise à jour 12 novembre 2019 https://www.bbc.com/afrique/region-48618256

-

Published online: 13 Jan 2017 by kehinde Okanlawon https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19361653.2016.1256244

-

« L'homosexualité en Afrique : sens et variations d'hier à nos jours ». Charles Gueboguo -

The Geography of Perversion: Male-To-Male Sexual Behavior Outside the West and the Ethnographic Imagination, 1750-1918, C. Rudy Bleys -

The Sexuel Demon of Colonial Power, le professeur Greg Thomas -

“Missions chrétiennes, christianisme et pouvoirs en Afrique noire de la fin du xvm° siècle aux années 1960 : permanences et évolution”, in Outre-mers, revue d’histoire (1er semestre 2006) de Bernard Salvaing https://www.persee.fr/issue/outre_1631-0438_2006_num_93_350?sectionId=outre_1631-0438_2006_num_93_350_4205