par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, History, Intersectionalité, Mini-Séries

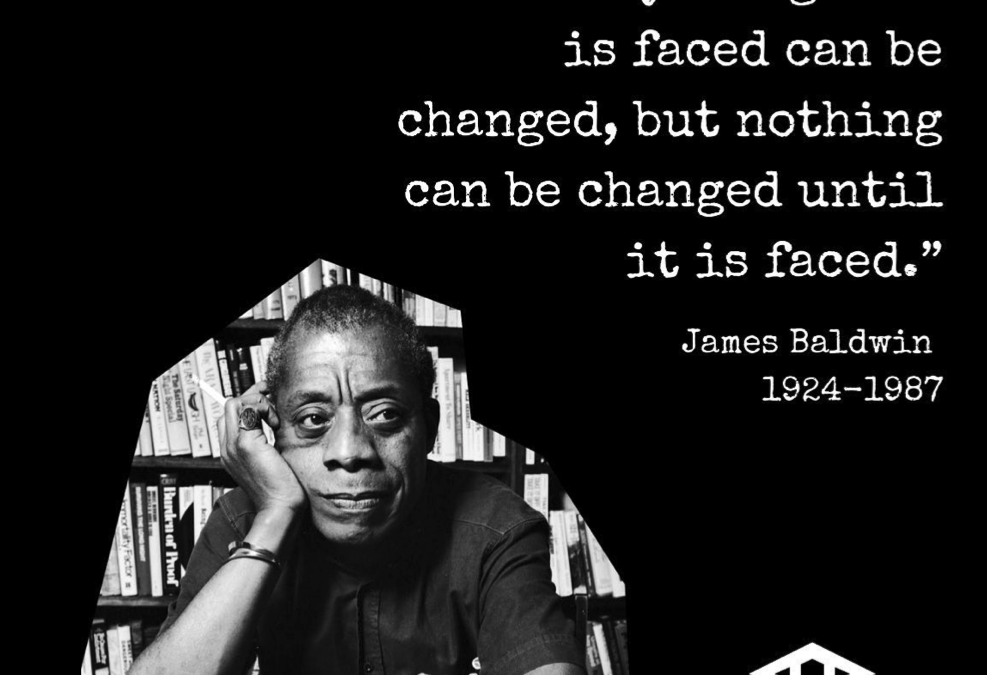

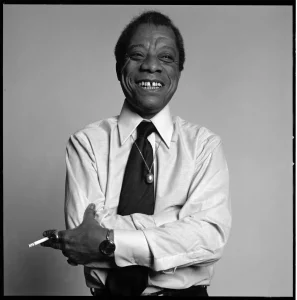

« Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is face »

Traduction : Tout ce qui est affronté ne peut pas être changé, mais rien ne peut être changé tant qu’on ne l’a pas affronté

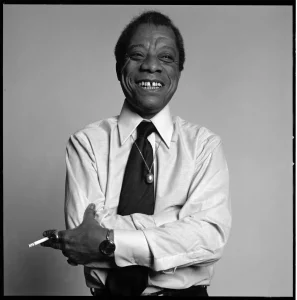

James Baldwin

Anthony Varboza, 1971, Portrait de James Baldwin (1924 – 1987), New York disponnible sur https://www.gettyimages.fr/photos/anthony-barboza

Né en 1924 à Harlem (New-York), James Baldwin est un écrivain américain reconnu mondialement pour ses romans, ses poésies et ses recueils de nouvelles. Il est également devenu une figure emblématique du mouvement luttant pour les droits civiques des Noirs américains.

Très intéressé par les livres, Baldwin est un enfant brillant et très intelligent. Adolescent, il décide de poursuivre le métier d’écrivain. Néanmoins, il vit à une époque marquée par la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Dès son plus jeune âge, il assiste aux violences et aux émeutes dans son quartier délaissé et mal entretenu[a]. Il se rend compte, à 19 ans, que le rêve américain n’est pas accessible aux Noirs. A 24 ans, après un incident dans un restaurant interdit aux Noirs, il décide de fuir et de continuer sa passion pour la littérature à Paris.

James Baldwin est particulièrement reconnu pour avoir non seulement aborder la question du racisme mais également celle de l’homosexualité et de la bisexualité dans ses nombreux recueils. Ses écrits ne sont pas une lutte contre les Blancs mais un questionnement constant sur les raisons des inégalités.

Durant les années cinquantes, il partage son temps entre la France et les Etats-Unis et participe, aux côtés de Martin Luther King Jr, Malcom X et Medgar Evers, aux mouvements contre la ségrégation raciale. Leur lutte aboutit à l’interdiction légale de la discrimination raciale.

Il écrit plusieurs livres et essaies dont “ the fire next time” qui est considéré comme l’un des plus brillants essais sur l’histoire de la manifestation et des contestations des Noirs. En plus de ses talents d’écrivain, James Baldwin écrit deux pièces théâtre ( « the amen corner » et « blues for mister Charlie »).

En 1983, il devient professeur d’étude Afro-américaine à l’université du Massachusetts.

En 1986, il est nommé commandeur de la légion d’honneur en France et meurt à la suite d’un cancer de l’œsophage dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence ( France) en 1987.

Si vous voulez en apprendre plus sur la vie de cet artiste et militant, nous vous invitons à regarder le documentaire : “I’m not your negro”.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Hypersexualisation, Intersectionalité

Chin Chang Chong, Cela Ne veut pas seulement dire que tu es différent, mais aussi que tu es moins bien.

Grace Ly

Daisy Singh-Greaves, 2020, NüProfile: Grace Ly speaks about Chinese identities in France, anti-Asian racism, and exploring culture through food, NüVoices, accessed 01.01.2024, https://nuvoices.com/2020/08/25/nuprofile-grace-ly-speaks-about-chinese-identities-in-france-anti-asian-racism-and-exploring-culture-through-food/

Née à Grenoble, en Isère, Grace Ly est connue en France et en Belgique notamment pour son ouvrage “Jeune fille modèle”. En effet, Grace Ly est autrice mais aussi réalisatrice, podcasteuse et engagée dans la lutte contre le racisme que subit la communauté asiatique [1].

Ses parents ont dû fuir le Cambodge dans les années 70 à cause du génocide causé par de la dictature des Khmer rouge alors qu’ils étaient encore étudiants en médecine. Ils déménagent donc en France et s’installent à Paris lorsque Grace Ly a 6 ans [2]. Elle subit des discriminations pendant tout son cursus scolaire à cause de sa soit disant “différence”. Victime d’un racisme ordinaire qui est souvent banalisé, petite, elle voulait changer qui elle était pour rentrer dans la norme, être une jeune fille blanche [3].

Elle obtient son bac en 1996 et entame des études de droit. Elle se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et une fois son master en poche, déménage en Angleterre pendant 4 ans à partir de 2004 et obtient son barreau et devient officiellement avocate en 2010 [3].

Elle s’est vite rendu compte que le métier n’était pas pour elle et qu’elle avait surtout choisi cette filière pour faire plaisir à ses parents. Après huit ans dans une entreprise de divertissement, elle décide de changer de voie et se lance dans ce qui lui correspond vraiment, l’écriture. Selon elle, c’est grâce à sa première maternité qu’elle a décidé d’être plus heureuse [4]. Elle commence la rédaction dans un blog de cuisine en 2011, “Petite banane”. Ce nom est une référence à l’histoire de tout asiatique tenu de s’intégrer dans une culture autre que la sienne. Tel que l’explique Ly, la banane représente le tiraillement entre la culture asiatique et la culture occidentale. Il s’agit d’un terme utilisé pour exprimer “jaune à l’exterieur et blanche à l’intérieur”. [2, 5]. Par la suite, elle crée avec Rokhaya Diallo – journaliste – le podcast “kiffe ta race” qui discute des thématiques du féminisme intersectionnel et du racisme. Les deux créatrices font toutes deux part de leurs expériences vécues sur le terrain. [6]. En 2018, son ouvrage “Jeune fille modèle” est publié chez les éditions Fayard. Cet ouvrage représente ce que Grace Ly a vécu en France en tant que jeune fille racisée.

A de nombreuses reprises, Ly a dénoncé le fétichisme et l’hypersexualisation des femmes asiatiques. Elle s’exprime sur les profondes conséquences d’une telle homogénéisation en pointant le bagage émotionnel (les femmes ne se sentent aimées qu’en raison de leur origine) et le sentiment de discrimination et de différenciation (par rapport aux femmes blanches qui sont tenues à un standard différent) [7].

Aujourd’hui, elle dénonce le racisme anti-asiatique qui a resurgi avec la crise sanitaire que nous vivons [8].

Sources

[1] Montanay, J-P., “ Grace ly contre les clichés sur les Asiatiques ”, disponible sur www.lexpress, publié le 18/07/2018.

[2] Belgacem, I., & Gautheron, P., “La communauté Asiatique a fini de fermer sa gueule ”, disponible sur www.streepress.com, publié 09/10/2017.

[3] Jacquel, A., “Grace Ly en lutte contre l’invisibilité des Asiatiques de France”, disponible sur https://www.bondyblog.fr/, publié le 06/06/2018

[4] Callier, C. “Grace Ly, pour que les Asiatiques de France aient enfin voix au chapitre” disponible sur https://madame.lefigaro.fr/, publié le 14/02/2019

[5] Charlotte, D., “Grace Ly, “Je ne suis pas une simple préférence sexuelle”, disponible sur www.leprescripteur.prescriptionlab.com, publié le 07/03/2019.

[6] Eveno, F., “Kiffe ta race” : le podcast fier de ses origines”, disponible sur https://www.rtbf.be, publié le 13/08/2018

[7] Pouré, C., “La Yellow Fever n’est rien d’autre qu’un fétichisme raciste”, disponible sur www.vice.com, publié le 05/08/2018

[8] Durand, C., “Grace Ly : “Je ne laisse plus rien passer” “, disponible sur https://www.marieclaire.fr/, publié le 04/03/2021

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation, Intersectionalité

La condition des femmes noires dans le Congo colonial

29 Mars 2021

Les hommes sont les principaux acteurs, observateurs et transmetteurs de la colonisation. Les colons hommes, en effet, souvent jeunes et célibataires, en quête d’aventure sont les acteurs principaux de la période allant de 1909 à 1960, les conditions de maternité au Congo étant perçues comme dangereuses pour la femme belge*. Ainsi, à l’exception des missionnaires, peu de femmes décidèrent de s’installer dans la colonie, on dénombrait 1 femme pour 3 hommes (3) . Les jeunes hommes en quête d’exotisme pouvaient ainsi laisser libre cours à leurs fantasmes sexuels. L’objectification des femmes congolaises se fait alors à travers un prisme raciste et sexiste, auxquel s’ajoute le biais de la domination coloniale.

Durant le Congo léopoldien (1885-1909), les rapports entre homme colonisateur et femme colonisée sont mus par la brutalité des Européens et “le droit de cuissage du vainqueur” (3), comprenez des viols de masse. Cependant, avec le passage au Congo belge, et la pérennisation de la présence du pouvoir d’occupation, une représentation de la femme africaine est construite par les colons pour légitimer la domination, et catégoriser cet Autre racial et sexué, la femme congolaise.

*pour rappel, l’objectif central de la femme européene était de reproduire sa race

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

Le corps socialisé

Femme laborieuse → femme exploitée

L’image de la femme congolaise retranscrite dans les textes coloniaux est associée à celle de la “bête de somme” (3). Le corps féminin doit se plier à la culture et ne lui appartient pas.

La femme n’a aucun contrôle sur son être.

Au sein du village, la Congolaise lamba doit assurer les activités considérées comme des “besognes serviles” par les Européens, physiquement éprouvantes pour une femme, telles que l’agriculture, la maternité, l’éducation, ou encore le commerce (3). A l’opposé, en fonction des ethnies, les hommes sont chargés de tâches dites nobles et périodiques comme la chasse, la guerre, la cueillette et la politique. Avant la colonisation , de nombreuses sociétés étaient matriarcales. (2)

Femme dotée → femme objet

Le jugement des colons des traditions matrimoniales congolaises influence négativement leur perception de la femme congolaise. Celle-ci deviendra à la fois monnaie et marchandise.

Dans les traditions congolaises, c’est le mari qui paie une dôt à la famille de sa femme. Le colon, habitué à ce que ce soit la femme qui soit donneuse de dot, voit cette dot masculine comme un achat, et le compare à la vente de bétail. Le statut de la femme africaine est réduit par le colon à celui d’objet marchand (3).

Or, il s’agit en réalité d’une compensation faite à la famille de sa femme qui perd une aide dans les travaux domestiques. De plus, par le mariage, le mari garantit sa lignée. (3)

La femme congolaise devient alors l’actrice centrale de la famille et la garante des moyens de subsistance du foyer (1;3). Cette structuration familiale dans le monde occidental, où l’homme doit apporter de quoi vivre à la femme, n’est pas comprise. Elle est interprétée comme une forme d’exploitation de la femme par les colons.

Bien que le système soit bien pensé, il peut y avoir des dérives. Ainsi, les filles de familles avides peuvent être mariées dès leur enfance à celui offrant la plus grosse somme. Aussi, ce qui était considéré, en Europe, comme détournement de mineur avait cours dans les colonies. Cet écart à la loi métropolitaine convenait très bien au colon. Le corps de la femme congolaise est en effet perçu comme étant mis à la disposition de l’homme, et cela peu imoporte son âge.

Femme nue → femme exhibée

Les différences vestimentaires entre les pays africains et occidentaux entraînent un choc psychologique chez les colons. L’accès au corps féminin en Occident est extrêmement codifié, tandis qu’en Afrique la nudité n’est pas perçue comme dégradante ou pornographique. Les parures “vestimentaires” et les ornements traditionnels des colonisées sont très codifiés. Suivant les ethnies, si un détail n’est pas arboré, cela est jugé comme un attentat à la pudeur. (3)

A cette époque, en Europe, la simple vue du mollet représente de la sexualité. Or l’Européen en colonie se retrouve là face à une nudité, quelque fois intégrale. Cette nudité apparente va devenir un facteur de l’objectification et de la stéréotypisation du corps de la femme noire par l’homme blanc (3). Le colon rencontre une nudité nouvelle sur ce lieu de fantasme, ce lieu tabou.

Le tatouage, contrairement à la coutume occidentale, est placé au centre de l’élégance noire. Plutôt qu’un tatouage tel qu’il est pratiqué en Europe, c’est en fait un art ornemental basé sur la cicatrisation, parfois accompagné d’une mise en relief (boursouflure de la peau). Pour la plupart des femmes congolaises, l’art de la parure (colliers, bracelets de poignet et de cheville en laiton, ceintures cache-sexe) n’est supplanté que par l’influence du vêtement européen.

La majorité des coloniaux belges associent l’absence de vêtements à une absence de pudeur de la femme noire. Cela devient, pour eux, une preuve de proximité avec le monde animal. Et cela vient donc justifier leur idéologie de civilisation des sociétés « retardées » africaines.

Pour les hommes africains, le nu n’éveillait aucune idée malséante. Au contact des Européens, les femmes congolaises s’habillent pour éviter les regards et les agressions de ces derniers. Cela modifiera, jusqu’à aujourd’hui, la perception de la nudité au Congo. Ainsi, le pagne-robe se popularise dans les zones de forte présence européenne.

Le corps sexualisé

Corps conquis

La réduction des femmes noires est un moyen supplémentaire pour le discours du colonial, d’insinuer la supériorité de l’homme blanc et la sujétion des Africain·e·s (5).

Elle s’est en premier lieu faite par des viols, des kidnappings et des humiliations qui permettent de détruire la structure sociale des familles congolaises basées sur les liens de sang (2). Aussi, le corps, le ventre des femmes noires symbolisent le « butin de guerre » dont s’emparent, comme la terre, les colons. Les colonisateurs belges envoient ainsi un message de domination masculiniste aux hommes congolais (1;2).

Ce rapport colonial à la femme est resté, notamment par la pratique du viol et des mutilations génitales par les milices sévissant dans l’Est de la RDC, comme arme de guerre (2). Le travail mené par le Prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege, gynécologue, appelé “réparateur de femmes”, n’est que la part émergée de cet héritage.(5)

Ainsi, les concubinages entre colons et femmes congolaises s’inscrivent davantage dans une idée de prise de possession. Par conséquent, ces corps conquis ont pour première vocation le plaisir sexuel du colonisateur. La femme noire renvoyant à une métaphore de la colonisation du continent africain (3). Dans ce rapport, les femmes symbolisent une forme de soumission, ou à l’inverse, une résistance à la “virilité du conquérant” que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les récits représentant les femmes noires.

En l’absence de femmes blanches, la femme noire devient un choix par défaut. E.Picard, bourgeois belge, illustre cette perception raciste et normée du colonial (1909) : ”Dans les premiers mois, paraît-il, la répugnance est vive. L’odeur, la teinte, la physionomie indéchiffrable sous les ténèbres du derme, l’aspect vulvaire et sanguinolent de la bouche malgré la splendeur de la denture, apaisent les velléités masculines. Mais peu à peu on s’accoutume, comme à un bal masqué, à ne plus demander le décisif attrait au visage, miroir souvent menteur de l’âme, ici dissimulé sous la suie.” (3)

La sexualité “entre races” devient d’ailleurs pour les coloniaux une sorte de rite de passage, séparant le statut de métropolitain influencé par la propagande officielle, de celui du colonial libertin. Ainsi, dans une fiction de Robert Norjen (1922), un nouvel arrivant entend d’un colon plus âgé s’exclamer “Qui n’a pas déjà goûté de la n*******”.(3)

Sexe, race et colonies (4)

Toutefois, on remarque une oscillation entre dégoût et fascination pour les femmes noires. Leur cheveux en est un exemple. Les cheveux des femmes burundaises, congolaises et rwandaises sont décrits par la propagande à la fois comme sale, et comme des merveilles de la création humaines, en comparaison des coiffures strictes et peu expressive des Européennes. (1)

Le regard déformant du Blanc

Les Belges placent le corps des femmes congolaises au centre de leurs fantasmes et plaisirs sexuels. A leurs yeux, leurs corps, leurs rites féminins destinés à la procréation, constituent une invitation sexuelle.

Les standards de la beauté, calqués sur le modèle des femmes européennes, restent dominants dans l’inconscient des hommes blancs. Par conséquent, les regards des ces derniers sont fortement influencés par l’ethnie. Les femmes des ethnies aux tatouages les plus discrets, comme les Mangbetu par exemple, sont ainsi comparées à des “reines de Saba” et des grandes courtisanes par les colons. Ceux-ci construisent de cette façon une esthétique africaine, fétichisée par le regard européen (1;3).

À l’inverse, la pratique du tatouage intégral apparaît comme monstrueuse, car elles s’éloigne trop de l’image de la beauté qu’ontt les colons. Cette répulsion est retranscrite dans les écrits coloniaux, dans lesquels les termes associés au corps de la femme congolaise ont en majorité une connotation animalière.

Conclusion

“Il y a eu une culture de l’impunité face aux violences sexuelles durant la colonisation. Les territoires coloniaux sont des territoires d’opportunisme sexuel pour les colonisateurs” – Pascal Blanchard. (6)

Cette interprétation limitative de la féminité noire, construite par la colonisation, a fortement influencé ses représentations, et la manière dont elle est vécue.

Considérées comme des femmes “ sauvages ”, “dociles” et “ exotiques “, les femmes africaines et afro-descendantes souffrent toujours du fétichisme et de l’hypersexualisation.

Il est donc essentiel, en creusant cet héritage pervers, de comprendre les stéréotypes hérités pour les déconstruire. Il est primordial de permettre aux femmes afro-descendantes d’exprimer leur féminité dans toute leur diversité, leur historicité, dans toutes leurs complexités.

Sources

(1) Truddau, J. (2020) Les Femmes, La Colonisation, et ce qu’il en reste…, RTBF. Available at: https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-femmes-la-colonisation-et-ce-qu-il-en-reste-une-chronique-de-julien-truddaiu?id=10527346.

(2) République Democratique Du Congo: les femmes comme arme de guerre, Le Journal International, available at: http://www.lejournalinternational.info/republique-democratique-du-congo-les-femmes-comme-arme-de-guerre

(3) Colonisation au masculin et mise en corps de la féminité noire : le cas de l’ancien Congo Belge, Lissia Jeurissen, 2003

(4) Parent, S. (2019) Images de la domination sexuelle à l’époque de la colonisation, RCI. Available at: https://www.rcinet.ca/fr/2019/02/14/sexe-race-et-colonies-la-colonisation-des-noirs-et-leur-domination-sexuelle-par-des-blancs/.

(5) Woestyne, F.V. de (2018) Dr Denis Mukwege: ‘La guerre du congo est une guerre économique qui se fait contre le corps des femmes’, La Libre.be. Available at: https://www.lalibre.be/debats/opinions/dr-denis-mukwege-la-guerre-du-congo-est-une-guerre-economique-qui-se-fait-contre-le-corps-des-femmes-5ba51f9dcd70a16d80f7c64a.

(6) Wernaers. C., “ Colonisation: aux origines de l’hypersexualisation des femmes noires”,disponible sur www.rtbf.be, publié le 04 juillet 2020

(7) SARR, Fatou. Féminismes en Afrique occidentale ? Prise de conscience et luttes politiques et sociales In : Vents d’Est, vents d’Ouest : Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux [en ligne]. Genève : Graduate Institute Publications, 2009 (généré le 09 janvier 2024). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/iheid/6308>. ISBN : 978-2-940503-82-7. DOI : https://doi.org/10.4000/books.iheid.6308.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Intersectionalité, Mini-Séries

« Il y a une grande agitation à propos des hommes de couleur qui obtiennent leurs droits , mais pas un mot sur les femmes de couleur ; et si les hommes de couleur obtiennent leurs droits, et non les femmes de couleur les leurs, vous voyez que les hommes de couleur seront maîtres des femmes, et il sera tout aussi mauvais qu’avant. »

Convention sur l’égalité des droits, New York, 1867

Sojourner Trhuth

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC

Introduction

Dans l’article sur l’intersectionnalité du 21 mars, vous aurez probablement remarqué l’importance de Sojourner Truth dans les combats pour les droits civiques des femmes et des noirs en Amérique. Nous étions obligés de vous présenter aujourd’hui cette grande dame afin de clôturer en beauté le mois de mars qui honorait les Droits des Femmes.

Biographie

Née en 1797, Sojourner Truth est une pédagogue et oratrice. Il s’agit d’un personnage emblématique dans la lutte pour l’abolition de l’esclavage, pour le droit des femmes et les droits civils et contre le racisme[1] [2].

Noire américaine [a]durant la période esclavagiste, Isabella Baumfree naît esclave de parents capturés dans l’actuel Ghana et Guinée et est confrontée dès son plus jeune âge au racisme [1] [4]. A l’âge de 9 ans, elle est vendue au prix de 100$ à John Neely. [3] Elle subit des punitions violentes et est tenue d’effectuer des travaux pénibles [2]. Elle est revendue deux autres fois et finit à New York dans la famille Dumont.[3]

A ses 18 ans, elle tombe amoureuse de “John” un esclave de la ferme d’à côté. Étant impossible, à l’époque, de se marier avec un esclave d’un autre propriétaire, elle est forcée de se marier avec “celui” de Dumont, “Thomas”. [3] En 1815, elle a son premier enfant. Elle donne naissance à 5 enfants au total. [2] Son propriétaire Dumont lui promet de la libérer, mais change d’avis à la dernière minute. [3]

En 1826, elle s’enfuit avec sa fille afin d’être émancipée [b]et rejoint une famille abolitionniste qui a payé 20$ pour sa liberté. Cette famille va également l’aider à récupérer son fils, vendu à 5 ans comme esclave dans le sud du pays[2]. Elle poursuit en justice l’homme qui a vendu illégalement son enfant et obtient gain de cause. Il s’agit de l’une des premières fois qu’une femme noire obtient un jugement favorable contre un homme blanc devant les tribunaux des États-Unis. [4]

Un an plus tard, New York adopte une loi d’affranchissement des esclaves. L’année suivante, Truth s’y installe et travaille pour un pasteur [2].

Dès 1830, Truth devient oratrice. En 1843, elle se convertit au christianisme et se rebaptise sous le nom de Sojourner Truth [2][3]. Elle se donne pour mission d’enseigner ses idées sur le droit des femmes, leurs conditions serviles et l’abolition de l’esclavage.

Elle devient une pédagogue et oratrice reconnue bien qu’elle n’ait jamais appris à lire ou écrire. Elle fait également des discours pour l’organisation anti-esclavagiste créée par l’abolitionniste William Lloyd Garrison.[2]. Elle rencontre Frederick Douglass qui est un abolitionniste réputé. Néanmoins, Truth finit par mettre fin à son combat avec Douglass notamment en raison des divergences d’opinions[c]. En effet, Truth revendique un suffrage universel alors que Douglass considère qu’il est nécessaire de s’occuper du suffrage des hommes avant de s’inquiéter de celui des femmes.

En 1850, Olive Gilbert aide Sojourner Truth à écrire son autobiographie, The narrative of Sojourner Truth. Un an plus tard, entame une tournée de conférences portant principalement sur la condition des femmes et sur les inégalités raciales.

C’est à la Convention des Droits des Femmes en Ohio en 1851 qu’elle prend la parole et appuie sa situation de femme noire. Elle aborde pour la première fois implicitement le concept d’intersectionnalité. (N’hésite pas à aller lire l’article sur l’intersectionnalité pour en savoir d’avantage!) [3]

Quelques années plus tard, la Guerre de Sécession éclate dans tout le pays. Elle incite les jeunes hommes noirs à rejoindre la cause de l’Union. Elle use de sa réputation pour apporter de l’aide et du réconfort aux soldats afro-américains [1].

Son combat reprend après la Guerre. Elle lutte contre la ségrégation raciale, les conditions de travail lourdes et discriminatoires pour les Afro-américains et revendique les droits civiques pour tous. Elle s’implique dans le Freedmen’s Bureau qui aide les esclaves libérés à trouver un emploi. Elle commence une pétition, fin 1860, pour donner des terres aux anciens esclaves. Bien qu’elle reçoive un nombre important de signatures, le Congrès ne fait pas suite à sa demande [4].

Sojourner Truth décède en 1883. Son nom nous rappelle le courage dont elle a fait preuve, mais également sa lutte pour les droits des femmes et pour l’abolitionnisme [5].

Elle a marqué les femmes de son époque, mais également les femmes d’aujourd’hui.

SOURCES

[1] UNESCO, “Sojourner Truth - Biographie”, disponible sur www.unesco.org.

[2] Michals, D., “Sojourner Truth”, National Women’s History Museum, disponible sur www.womenshistory.org, publiée en 2015.

[3]History, “Sojourner Truth”, disponible sur https://www.history.com, publié le 29 octobre 2009.

[4] “Sojourner Truth Biography”, disponible sur www.biography.com, publié le 2 avril 2014.

[5] Magnus Crawford, “Sojourner Truth Biography”, disponible sur https://fr.swashvillage.org, sd.

par racism-search | Avr 12, 2022 | Articles, Hypersexualisation, Intersectionalité, Préjugés

Les stéréotypes liés aux femmes

Introduction

Lors de notre premier post sur les préjugés, nous avons abordé les préjugés comportementaux ainsi que physiques. Ce deuxième article sera dédiée aux stéréotypes liés aux femmes racisées.

Les femmes issues des minorités subissent une double disrimination à cause de leur genre et de leur soi-disante race. Il est donc important, dans un premier temps, de se focaliser sur les différentes discriminations qu’elles subissent; et puis dans un second temps, d’introduire celle-ci dans le concept plus global d’intersectionnalité, que nous aborderons au courant du mois de mars. Nous avons relevé et analysé un préjugé sur les femmes de la communauté asiatique, maghrébine ainsi que de la communauté noire.

La femme asiatique fétichisée

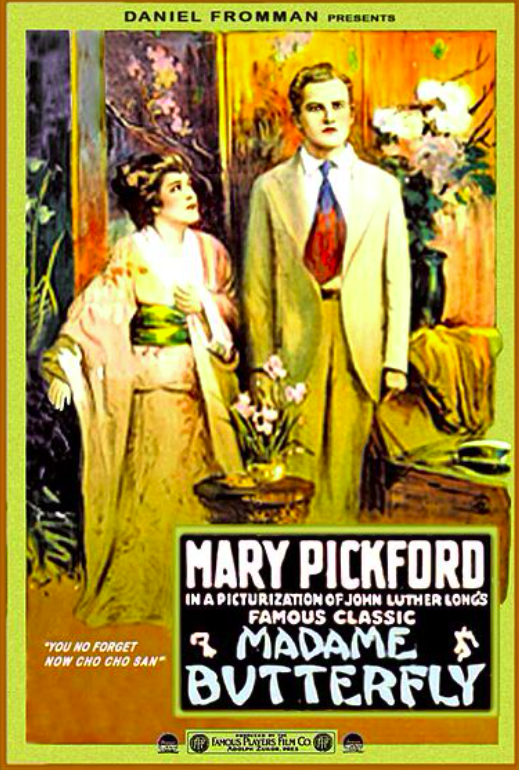

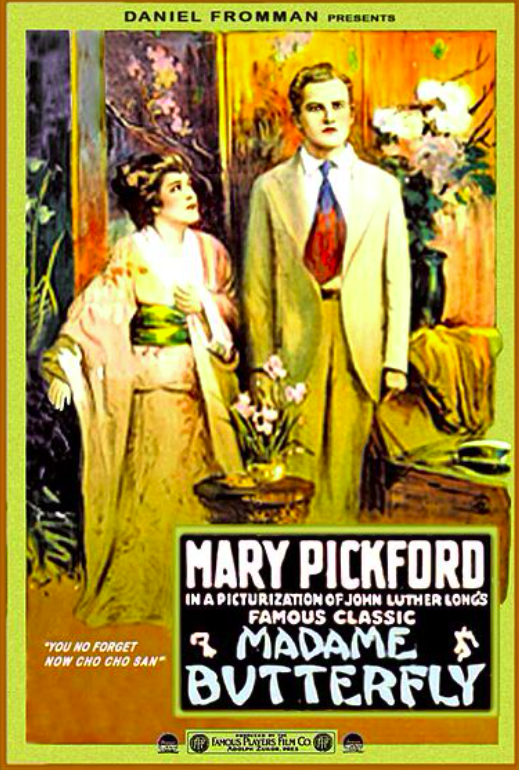

Les préjugés de soumission et de docilité qui entourent les femmes asiatiques nous viennent de la colonisation. A cette époque, les femmes sont mises en parallèle avec les colonies vulnérables qu’il faut conquérir et soumettre tandis que l’homme blanc est perçu comme l’Occident conquérant. En effet, l’Orient était représenté comme un territoire sexuel, mystique et exotique [1]

Poster de Madame Butterfly par Daniel Fromman

A l’heure actuelle, la femme asiatique est encore vue comme une “ femme-enfant”, androgyne, impassible et insondable [2].

«C’est la façon dont le corps est formé, la couleur de la peau… C’est tellement différent ” ~extrait de la série de court métrage “ They’re all so beautiful”.

Dans l’imaginaire générale, on pense que derrière leur côté intelligent et discret ( préjugés analysés lors de notre premier article), les femmes asiatiques sont en réalité des prédatrices sexuelles qui cachent bien leur jeu. Tous ces clichés sont tels qu’aux Etats-Unis on appelle ça la “yellow fever”. Concrètement, ce concept désigne un “fétichisme raciste” qui instaure une impression d’homogénéité entre les femmes asiatiques, mais aussi une différenciation par rapport à la femme blanche occidentale [3].

“C’est marrant, tu cries comme une Asiatique au lit.” ~Témoignage de Lucy Lam

S’ajoutent à cela les images péjoratives découlant des vidéos pornographiques mais aussi de la représentation de ces dernières à la télévision ou dans le monde du cinéma où elles sont souvent associées à des rôles de masseuses ou de prostituées. De plus, plusieurs films sur les geïshas du Japon ou sur la guerre du Vietnam, ou encore des mangas reléguent la femme asiatique au rang d’objet sexuel [3] [4].

C’est pour lutter contre ces préjugés et d’autres encore que des magazines tel que KOÏ ou encore des comptes instagram tel que Sororasie ont vu le jour et se battent pour mettre en avant les cultures asiatiques (qui sont, rappelons-le, différentes les unes des autres) ainsi que la vision de la femme asiatique comme personne individuelle et loin des clichés dégradants que nous transportons depuis des siècles.

La femme voilée soumise

Les femmes voilées sont souvent le sujet de nombreuses critiques, qui émergent à la suite d’un manque d’intérêt, une peur de l’inconnu et une influence des schémas de pensée et jugements que les pays occidentaux projettent sur la religion islamique.

La critique majeure à l’encontre du voile est la suivante : une femme voilée n’est pas libre de son choix. Elle est forcée de porter le foulard et soumise à son mari ou à sa famille [5]. Le port du voile est perçu comme un refus d’intégration [6]. Ce préjugé permet aux personnes racistes et xénophobes de critiquer ouvertement les personnes étrangères en instiguant, au sein de la société, une crainte à l’égard de l’Islam. Pour ces derniers, le port du voile est le premier pas vers une islamisation globale.

Or, «pour qu’une pratique persiste voire se répande, il faut de façon générale qu’elle trouve appui d’équipe la socialisation de la population concernée. […] Il n’est dès lors pas étonnant que les cas de port véritablement contraint du voile soient relativement rares, et souvent dénoncés par celles qui, voilées et pratiquantes, entendent faire du port du hijab un acte volontaire, conscient, réfléchi, pieux», Julien Beaugé [7]

Avec l’évolution des sociétés, il y a également eu un développement de la conception du port du voile. Aujourd’hui, le port du voile est souvent un choix délibéré de la femme et non un ordre qu’elle doit exécuter. Les cas de coercition au port du voile sont une réalité que nous ne pouvons pas nier mais, contrairement à l’image perpétuée dans les réseaux médiatiques, ces cas restent particulièrement minimes [7].

Michael Starkie, 2021, An Egyptian girl poses in a veil for a photo, Unsplash, accessed on 02.02.2024, https://unsplash.com/photos/a-black-and-white-photo-of-a-woman-with-long-hair-_DKBBl7oYy0

“de nombreuses études qualitatives de chercheurs, portant sur des dizaines ou des centaines de femmes, dessinent une réponse bien plus nuancée que ce que laissent sous-entendre les discours politiques: […] s’il y a bien des cas de femmes sur lesquelles on a exercé des pressions verbales ou physiques très fortes, ils sont tout à fait minoritaires.” [7]

«Toutes les femmes que j’ai rencontrées n’avaient pas été forcées, je n’ai jamais rencontré de ma vie une femme forcée à porter le voile.» ~ témoignage d’Agnès De Feo, chercheuse en sciences sociales qui a interviewé 300 femmes (portant le voile, le niqab ou le djilbeb) [7]

La femme noire agressive

Sujette au racisme et au sexisme, la femme noire (étant femme ET noire) est assignée à plusieurs stéréotypes dont celui d’être agressive, dominante et forte. Le “angry black woman” associe la femme noire à une personne mal élevée, en colère, hostile. D’où vient cette image véhiculée?

1) Le terme de “femmes agressives” renvoie directement à l’image des pays colonisateurs sur l’Afrique. Cette “race” (terme utilisé à l’époque) découverte était considérée comme plus proche du singe, de l’animal que de l’humain . Cette conception, bien que disparue officiellement, persiste et continue à catégoriser les “Noirs” comme dangereux et violents

2) Cette représentation collective populaire a émergé depuis plus de 50 ans et est alimentée par différents médias. Dès les années 30’, une émission radio populaire américaine nommée Amos ’n’ Andy semble avoir été un départ au stéréotype “angry black woman”. Sapphire est LE personnage féminin important de cette comédie. C’est une femme noire têtue, hystérique et dominant son mari[8] [9]. Suite à cette série qui a duré un peu plus de 30 ans, la “femme noire” a endossé ce rôle de femme colérique et effrontée. La diffusion de ce récit raciste a incité les auditeurs à dégrader l’image qu’ils se faisaient de la femme noire sous couvert d’un comique de situation. Aujourd’hui encore, cette représentation se perpétue et reste dans l’ imaginaire collectif.

“My personality, emotions and experiences will always be my own and I refuse to live shackled by a persona created by people who never took the time to ask themselves why.” ~ Delta B.Mackenzie [10]

Un stéréotype, qui peut paraître “anodin” et lointain, est pourtant perceptible au quotidien et, en plus d’être blessant, cause des effets collatéraux. En effet, pour échapper à cette représentation faussée, les femmes noires et racisées ont tendance à réprimer leurs expressions et émotions. Le silence s’installant, cette attitude nocive peut avoir des conséquences lourdes sur la santé psychique. N’est-ce pas “dépouiller ces femmes de sentiments et d’humanité” ? (Asare, 2019) [11].

Sources

[1] C.Joubert, “Les femmes chinoises aux Etats-unis au XXème siècle: entre racisme et sexisme, la création d’un stéréotype orientaliste érotisé”, diponible sur www.lesoursesàplumes.info, consulté le 5 février 2021

[2] L.Rezzoug, “ la femme asiatique, fantasme et cliché sexiste”, disponnible sur www.lexpress.fr, publié le 09/02/2019.

[3] C.Pouré, “La Yellow Fever n’est rien d’autre qu’un fétichisme raciste”, disponnible sur www.vice.com, publié le 05/07/2018.

[4] P. Verduzier, “Le problème avec les hommes qui n’aiment que les femmes asiatiques”, disponible sur www.slate.fr, publié le 17 janvier 2019.

[5] E. Jovelin, « Sociologie de la femme voilée. Du voile hérité au voile révélé », Pensée plurielle, 2009/2 (n°21), p. 114.

[6] F. Gaspard, F. Khosrakhavar, Le foulard et la République, La Découverte, Paris, 1995, p. 34

[7] A. Lorriaux, "Les femmes voilées sont-elles forcées à porter le voile, comme on l’entend dire ?”, disponible sur www.slate.fr, 30 septembre 2016.

[8] “3 stéréotypes raciaux sur les femmes noires qui doivent cesser”, disponible sur https://topafro.com/, publié en mars 2020.

[9] C. Robert-Motta, “Entre clichés et invisibilité les femmes noires toujours mal représentées dans les médias”, disponible sur

https://www.lesinrocks.com, publié le 19/4/2019

[10] D. Mackenzie, “The Angry Blakc Woman and the trauma the stereotype has caused”, disponible sur https://medium.com/, publié le 7/2/2020

[11] J.G. Assre, “ Overcoming the Angry Black Woman stereotype”, disponible sur https://www.forbes.com, publié le 31/5/2019

par racism-search | Juin 6, 2020 | Citations, Intersectionalité, Mini-Séries

“ When feminism does not explicitly oppose racism, and when antiracism does not incorporate opposition to patriarchy, race and gender politics often end up being antagonistic to each other and both interests lose ”

Traduction : Lorsque le féminisme ne s’oppose pas explicitement au racisme, et lorsque l’antiracisme n’intègre pas l’opposition au patriarcat, les politiques de race et de genre finissent souvent par être antagonistes l’une de l’autre et les deux intérêts perdent

Kimberlé Crenshaw

The Ethics Centre, « Big Thinker: Kimberlé Crenshaw », The Ethics Centre, disponible 19 octobre 2022, https://ethics.org.au/big-thinker-kimberle-crenshaw/

Femme féministe, avocate, professeure d’université et militante pour les droits humains.

Elle commence ses études universitaires en 1981 avec un bachelier en gouvernement et études africaines à Cornell. Elle poursuit avec l’équivalent d’un master en droit à Harvard en 1984 et à la Wisconsin Law School en 1985. En 1986 elle devient professeure à la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et à la Columbia Law School. C’est dans cette même université que 9 ans plus tard elle fonde le Centre d’Etude pour l’Intersectionnalité et les Politiques Sociales (Center for Intersectionnality and Social Policy Studies)(1).

- 1989: Elle crée le concept d’intersectionnalité et la théorie critique de la race (Critical race theory).

Elle définit l’intersectionnalité dans « Demarginalizing the intersection of Race and Sex ». Elle critique les lois anti-discriminations des USA qui ne couvrent que le sexisme ou le racisme. Selon son analyse, les femmes noires subissent dans le monde professionnel une double discrimination — raciale et sexiste — qui est souvent non reconnue par les tribunaux (2).

Selon Kimberle Crenshaw, la théorie critique de la race vise le fait que la loi et les institutions juridiques sont racistes. De même que la race est un concept socialement construit utilisé par les blancs pour promouvoir leurs intérêts économiques et politiques aux dépens des personnes racisées (ceci s’appelle le racisme scientifique).[a][b] En bref, l’inégalité raciale provient des différences sociales, économiques et juridiques que les blancs ont créées pour maintenir leurs intérêts sur le marché du travail et dans la politique, ce qui donne lieu à la pauvreté et à la criminalité (3).

- 1996 : elle co-fonde le think tank African American Policy Forum qui soutient la recherche sur les violences perpétrées contre les femmes racisées aux USA. Le but est de faire bouger les questions de justice ethnique et genrée (4).

- 2001 : Conférence des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Elle rédige le document de référence sur la discrimination raciale et sexuelle pour la Conférence mondiale (5).

- 2014 : elle créée la campagne #SayHerName sur Twitter. Ces tweets rassemblent des témoignages de violences policières contre des femmes. Ce mouvement se considère comme faisant partie du mouvement Black Lives Matter (6).

- 2015: African American Policy Forum poursuit ses actions avec #BlackGirlsMatter : Pushed Out, Overpoliced, Underprotected. La campagne indique une série de recommandations aux politiques sociales des USA pour que les besoins spécifiques des petites filles noires soient pris en considération.

La même année le magazine féministe américain Ms. Magazine la nomme la « féministe la plus inspirante » (7).

Sources

(1) Bertille G., « Kimberlé Crenshaw : la mère de l’intersectionnalité », Feminists in the City, disponible sur https://www.feministsinthecity.com/blog/kimberle-crenshaw-intersectionnalite, 24 septembre 2019.; Laugier S., « Kimberlé Crenshaw, la juriste qui a inventé "l’intersectionnalité" », BiblioOBS, disponible sur https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20190109.OBS8245/kimberle-crenshaw-la-juriste-qui-a-invente-l-intersectionnalite.html, 09 janvier 2019.

(2) Janssen B., “ Intersectionnalité : de la théorie à la pratique”, disponible sur www.cepag.be, novembre 2017, pp. 2-3.

(3) Curry T., "Critical race theory", Encyclopedia Britannica, disponible sur https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory, 28 Mai 2020.

(4) Bertille G. & Laugier S.

(5) « Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée », disponible sur https://www.un.org/french/WCAR/, 2001.

(6) Blanchard D. et Mehta J., “Say Her Name: How The Fight For Racial Justice Can Be More Inclusive Of Black Women”, NPR, disponible sur npr.org/sections/live-updates-protests-for-racial-justice/2020/07/07/888498009/say-her-name-how-the-fight-for-racial-justice-can-be-more-inclusive-of-black-wom?t=1614688821873, Juillet 2020.

(7) Bertille G.

[a]Source après ce statement, plusieurs seraient idéales étant donné que c'est une assomption forte, et beaucoup risquent de se sentir attaqués par cette phrase

[b]ça s'appelle le "scientific racism" et ça remonte au 19e siècle... Que les fragiles se pointent, je les attends !

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC