Lire plus« In a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. »

Lire plus« Je ne connais pas une actrice, quelle que soit sa couleur de peau, qui n’a pas été confrontée à des stéréotypes »

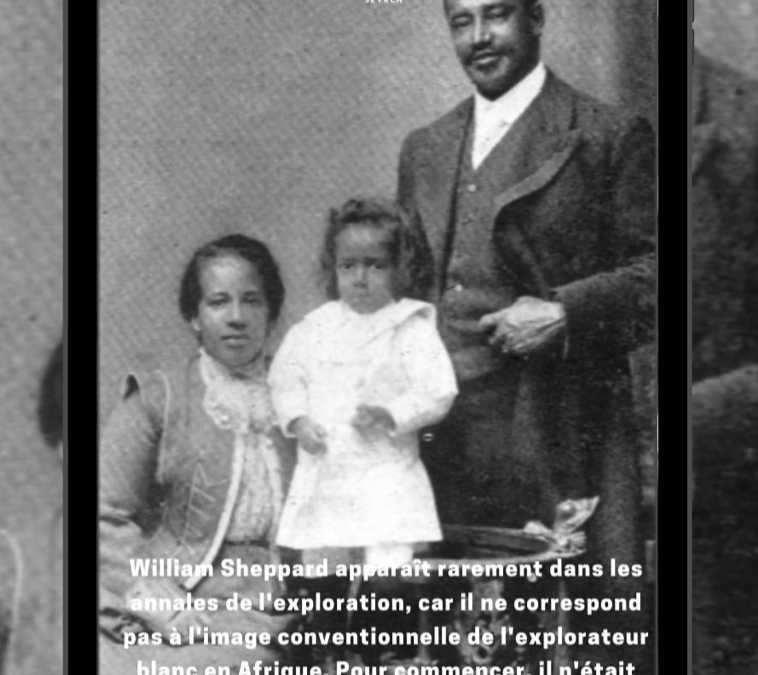

William Henry Sheppard

William Henry Sheppard

“William Sheppard apparaît rarement dans les annales de l’exploration, car il ne correspond pas à l’image conventionnelle de l’explorateur Blanc en Afrique. Pour commencer, il n’était pas blanc (1).” A. Hoschild

Born in the USA

Le révérend William Henry Sheppard, né d’une union métisse en Virginie en 1865, il est l’un des premiers Afro-Américains à devenir missionnaire pour l’Église presbytérienne, une forme de protestantisme aux États-Unis.

À l’époque, l’idée d’envoyer des missionnaires Noirs en Afrique est plutôt controversée. Certains au sein de l’église presbytérienne blanche voient cela comme un atout, mais d’autres refusent catégoriquement de les envoyer sans supervision blanche. C’est le cas de Sheppard qui attend depuis 1880 d’être envoyé comme missionnaire au Congo.

Paradoxalement, ce qui lui permet de partir est en partie l’oeuvre du sénateur John Tyler Morgan, un suprémaciste Blanc de l’Alabama, qui a contribué à la reconnaissance du Congo de Léopold II et espère que les Noirs américains émigreront sur le continent. Reste la question de l’accompagnant Blanc, c’est finalement grâce aux encouragements du sénateur Morgan lui-même que le révérend Samuel Lapsley se porte volontaire pour voyager avec William Sheppard au Congo (3).

Le duo

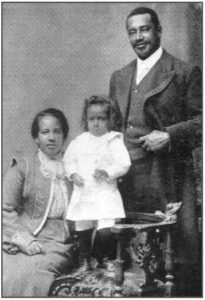

En 1890, Sheppard et Lapsley arrivent sur le territoire de Léopold II. Rapidement, ils s’associent avec d’autres missionnaires à Stanley Pool et établissent leur première mission presbytérienne au sud de la rivière Kasaï (4).

Il s’avère que sur le terrain, Shepard est le plus doué et le plus à l’aise des deux. Il était censé être le partenaire “junior” de la mission, mais c’est finalement l’inverse qui se passe. Des lettres que Lapsley envoie à sa famille en attestent et démontre également l’admiration qu’il témoigne pour Sheppard. Il dit de lui qu’il est un commerçant né et qu’il lui laisse faire toutes les transactions, qu’il est bon chasseur, qu’il apprend la langue des autochtones et qu’il est souvent d’humeur joyeuse.

Il est finalement le seul des deux qui survit à cette mission d’évangélisation car Lapsley décède de la fièvre en 1892 lors d’un déplacement à Boma. En apprenant la nouvelle, les presbytériens sudistes (pro-escalavage) ne se font pas prier pour envoyer des nouveaux missionnaires blancs au Congo pour commander la mission. Lorsque ceux-ci arrivent Sheppard a déjà plusieurs années d’expérience sur le terrain. Il connaît bien la région du Kasaï et a déjà lancé son expédition au royaume de Kuba. Il est d’ailleurs très populaire auprès de ses citoyens et parle correctement leur langue, qu’il est le seul à connaître parmi les Européens et Américains. Mais de manière plus générale, aux yeux des Congolais, Sheppard est est un ‘Mundéle Ndom’, un homme Blanc Noir, un Noir mais étranger ou Noir mais avec des vêtements (5).

L’anthropologue et explorateur

En plus d’être un missionnaire, Sheppard est un anthropologue et un explorateur. Il est le premier étranger à atteindre la ville d’Ifuca, siège du peuple des Kubas qui ne souhaitait pas être découvert. Le roi avait d’ailleurs menacé quiconque s’introduirait chez eux de le décapiter. Après trois mois de voyage, accompagné d’un petit groupe d’Africains, Sheppard est le premier à trouver la capitale de ce peuple reclus. En découvrant que son intrus a la peau noir et parle sa langue, le roi croit voir un ancêtre réincarné, Bope Mekabe, et l’épargne lui et ses collègues.

Cette visite constitue une mine d’informations essentielles pour Sheppard qui reste à la cour des Kubas pendant quatre mois. Il prend des notes sur leur fonctionnement politique, considéré comme l’un des plus sophistiqué d’Afrique centrale. Il y observe également les cultures agricoles, les textiles et la musique. Les Kubas étaient satisfaits de leur mode de vie et, malgré leur amabilité envers Sheppard, ils n’ont jamais montré aucun intérêt pour le christianisme (6).

Une fois quitté le Congo, Sheppard est devenu le premier homme noir membre de la Royal Geographic Society en Angleterre. Il a reçu cette distinction pour sa découverte d’un lac, qui porte dorénavant son nom, dans la région du Kasaï, mais surtout pour son exploration du peuple des Kubas en 1892 (7).

Le dévoilement des horreurs

Bien qu’en tant que missionnaire son objectif premier n’était pas l’activisme politique, c’est néanmoins dans ce cadre qu’il laisse une réelle empreinte. Dans le bulletin de l’American Presbyterian Congo Mission (APCM) publié en janvier 1908, William Sheppard dénonce les crimes coloniaux exercés par des hommes de Léopold II (8). Pillages des villages du Kasaï, tueries de civils et mise en esclavage des survivants afin de collecter du caoutchouc sauvage pour des concessionnaires européens sont autant d’atrocités révélées par Sheppard. Ainsi, cette explosion du secteur du caoutchouc a généré des gains considérables, non seulement pour Léopold II et pour ses partenaires commerciaux, mais il a également impulsé une révolution dans le transport dû à la production de masse de pneus, notamment dans le cadre de l’industrie automobile (9).

Sheppard et Morrison, un autre missionnaire, sont alors poursuivis en justice pour diffamation envers une importante entreprise belge de caoutchouc installée dans la région: la Compagnie de Kasaï. Les missionnaires sont acquittés au motif que l’éditorial n’avait pas cité le nom de l’entreprise. Le contexte politique international de l’époque joue sûrement en faveur de Sheppard. En effet, les États-Unis, soutenant socialement les missionnaires, mettent en doute la légitimité du roi Léopold II sur le Congo.

Les comptes-rendus de Sheppard dévoilent les atrocités de l’État belge, des actes de cruauté considérés comme enfreignant les conditions énoncées lors de la Conférence de Berlin. En 1885, la Belgique avait convenu de détenir le Congo en se souciant “de l’amélioration de leurs conditions de bien-être moral et matériel” et qu’elle aiderait à “supprimer l’esclavage”.

Enfin, Sheppard dénonce notamment les actes de mutilations: 81 mains coupées sont recensées dans un rapport présenté aux autorités coloniales. De retour aux États-Unis, il fait connaître ses découvertes et attire ainsi l’attention internationale. Ainsi, à la fin des années 1910, il est reconnu aux États-Unis et en Europe en tant que militant des droits de l’homme (10).

Sources

- Adam Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 234.

- Austin Ramona, « An Extraordinary Generation : The Legacy of William Henry Sheppard, the “Black Livingstone” of Africa », Afrique & histoire, 2005/2 (vol. 4), pp. 73-101, URL : https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2005-2-page-73.htm.

- Adam Hochschild, pp. 234-235.

- Adam Hochschild, p. 235.

- Adam Hochschild, pp. 237-239.

- Encyclopedia of World Biography, “William Sheppard Biography”, URL : https://www.notablebiographies.com/supp/Supplement-Mi-So/Sheppard-William.html

- Adam Hochschild, p. 242.

- Guide to the American Presbyterian Congo Mission Records, 1893 – 1980, URL : https://www.history.pcusa.org/collections/research-tools/guides-archival-collections/rg-432

- Cambridge University Press : From Hampton “(I)nto the heart of Africa” : How Faith in God and Folkore turned Congo Missionary William Sheppard into a Pioneering Ethnologist” , 09/05/2014.

- Thomas Cooley, The Ivory Leg in the Ebony Cabinet, University of Massachusetts Press, 2001.

Albert Jacquard

Albert Jacquard

Citation :” Ce qu’exprime le racisme est essentiellement mépris ; mépris envers telle personne justifié, non par ses caractéristiques, mais par son appartenance à un groupe : l’origine de ce mépris est une absence de confiance en soi ; son aboutissement est une destruction de soi-même.”

Son enfance

Né le 23 décembre 1925 à Lyon, Albert Jacquard est un scientifique et humaniste mondialement connu pour ses ouvrages scientifiques et philosophiques [1].

Albert Jacquard est issu d’une famille catholique venant d’un milieu bourgeois. Sa vie paisible est marquée par un événement tragique lorsqu’il est victime d’un accident de voiture avec son jeune frère de 5 ans. Ce dernier décède et Albert se retrouve défiguré à seulement 9 ans.[2][5]

Son éducation

Élève brillant, Albert obtient plusieurs diplômes. Après un double baccalauréat en mathématiques et en philosophie en 1943, il obtient un diplôme d’ingénieur spécialisé dans les manufactures de l’État trois ans plus tard et un diplôme d’ingénieur d’organisation et de méthodes en 1948.[2][3]

Par la suite, il axe ses recherches sur la génétique et obtient son diplôme aux États-Unis en 1970 et son doctorat en 1973.[2] Entre 1983 et 1988, il est nommé membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. [2]

Ses combats

À côté de sa passion pour les sciences, Albert Jacquard s’engage dans la lutte contre le sans-abrisme et le racisme[4]. Il devient président d’honneur de l’association Droit au Logement dans les années 90 et participe à l’occupation de l’Église Saint-Bernard en 1996 [1].

Sa lutte contre le racisme est notamment marquée par son travail d’expert à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), où il ne cesse de démontrer que les arguments prétendument scientifiques sur la théorie de la race ne sont pas fondés. Il est aussi témoin du procès du nazi Klaus Barbie pour crimes contre l’humanité en 1987 [4].

Il a, par ailleurs, signé de nombreuses études et participé à de nombreuses conférences dédiées aux thèmes de la science pour le développement durable, à la lutte contre le racisme et les inégalités organisés par l’UNESCO [6].

« Éloge de la différence. La génétique des hommes. »

Dans son livre “Eloge de la différence. La génétique et les hommes”, Albert Jacquard témoigne encore de son intention de démonter le mythe de la race [6]. En effet, il était d’usage pour les scientifiques des siècles précédents de classer les hommes en les catégorisant par leur taux de mélanine. Ce classement était uniquement fondé sur l’apparence extérieure de l’humain et via un seul outil : les yeux. La génétique a montré que le plus important à étudier était la transmission entre les hommes : les gènes. Néanmoins, après observation, faire un classement génétique entre les “races” (groupes ethniques) relève de l’impossible [7].

Albert Jacquard meurt d’une leucémie en 2013, à l’âge de 87 ans. [2]

Sources :

[1] France info, “Le généticien Albert Jacquard est mort à l’âge de 87 ans”, disponible sur www.francetvinfo.fr, publié 12 septembre 2013.

[2] Futura Santé, “Albert Jacquard-généticien”, disponible sur www.futura-science.com , consulté le 6 avril 2021.

[3] La Rédaction, “Albert Jacquard : biographie courte, ses livres et ses citations”, disponible sur www.linternaute.fr, publié le 23 octobre 2020.

[4] Challenge.fr, “Le généticien Albert Jacquard est mort à l’âge de 87 ans”, disponible sur www.challenge.fr, publié le 12 septembre 2019.

[5] Lemoine, L., “Albert Jacquard : “Le surhomme, c’est nous””, disponible sur www.psychologies.com , publié le 24 décembre 2013.

[6] UNESCO, “La Directrice générale de l’UNESCO rend hommage au grand généticien Albert Jacquard”, disponible sur www.fr.unesco.org, consulté le 6 avril 2021.

[7] “Albert Jacquard, les races”, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=0nsiHwtNvpw&t=301s

Christiane Taubira

Christiane Taubira

“Je vis ! Et que les racistes le sachent, je vis et je vivrai. Et je tiendrai. Il me suffit qu’ils le sachent. Qu’ils multiplient leur violence par un million, je tiendrai encore. Par dix millions, je tiendrai encore. Le monde n’est pas à eux. Les enfants qui me ressemblent ont toute légitimité au monde. Il faudra qu’ils s’y habituent. La lucidité les conduira à voir que les gens qui me ressemblent sont plus nombreux. Et qu’il vaut mieux ne pas trop défier ce monde-là.”

Principalement connue pour son mandat de femme politique française, Christiane Taubira représente une figure du militantisme.

Elle naît à Cayenne en 1952 et est élevée par sa mère, aide-soignante, dans une large et modeste fratrie. Elle poursuit ses études en économie mais également en sociologie et ethnologie afro-américaine en France métropolitaine, à Paris. Durant son parcours académique, elle s’investit dans la lutte pour les droits humains, la libération de Nelson Mandela et soutient le combat d’Angela Davis pour l’égalité et l’attribution de droits civiques aux Noirs américains [5]. Après ses études, elle rentre en Guyane. C’est en tant qu’enseignante en sciences économiques que Christiane commence sa carrière en 1978 et s’y adonne quatre ans [1] [2].

De retour de Guyane, elle s’engage comme militante indépendantiste au sein du Mouvement guyanais de décolonisation, fondé par son mari Roland Delannon . En 1993, elle fonde Walwari – parti politique socialiste guyanais et elle est élue la première femme députée de la première circonscription de Guyane à l’Assemblée nationale [1] [2] [4] [5] . Durant sa carrière, elle s’engage dans divers partis politiques, ce pour quoi elle est considérée comme ‘ »un électron libre de la vie politique française”[3].

Cependant, elle reste tout au long fidèle à Walwari qu’elle préside. Elle devient la première femme députée Guyane élue à l’Assemblée nationale en 1994 pour une durée de 5 ans. Elle est également nommée membre de l’Observatoire de la parité Homme/Femme deux années de suite (en 1999 et en 2002) [4].

La loi “tendant à la reconnaissance, par la France, de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité” a été adoptée en 2001 suite à la proposition par Christiane Taubira en 1998. Pourtant, la loi Taubira fait émerger les critiques de nombreux politiques et historiens. Un an plus tard,

Christiane Taubira représente en tant que vice-présidente le Parti radical de gauche pour l’élection présidentielle de 2002. [2] [4]

En 2007, elle accompagne Ségolène Royal dans sa campagne à la présidence et elle intègre également l’équipe de campagne de François Hollande pour les élections de 2012. [4]

Entre 2012 et 2016, elle est ministre de la Justice du gouvernement Ayrault et devient la première femme noire à diriger le ministère [5]. Elle est principalement populaire pour sa défense de la loi sur le mariage pour tous, adoptée en 2013 en France.

Christiane Taubira est également l’auteure d’ouvrages reconnus, notamment L’eslavage raconté à ma fille (2002). [4]

Taubira candidate en 2022? Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais sollicitée par plusieurs comités ainsi que par son ancien parti, Mme Taubira pourrait bel et bien devenir candidate aux élections. Elle a réussi à obtenir suffisamment d’intentions de votes pour arriver en tête. Selon les membres du collectif Taubira 49, les axes principaux de sa campagne seraient le développement social, la justice sociale et la croissance économique. [6] [7]

Sources:

[3]https://www.lepoint.fr/tags/christiane-taubira#

[4] https://www.franceinter.fr/personnes/christiane-taubira

[5]https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/DOUZE-CHOSES-QUE-VOUS-ADOREREZ-SAVOIR-SUR-CHRISTIANE-TAUBIRA

Tahar Ben Jelloun

« Le raciste est celui qui pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace dans sa tranquilité »

- Né en 1944 à Fés, Tahar Ben Jelloun est un écrivain franco-marocain connu pour son livre La Nuit sacrée et son engagement contre le racisme en France.

- Tahar Ben Jelloun passe sa jeunesse à Tanger et poursuit ses études secondaires dans un lycée français. Il continue ensuite ses études à Rabat où il apprend la philosophie. Durant ses études, il est envoyé pendant 18 mois dans un camp militaire car il est soupçonné d’avoir participé à des manifestations étudiantes. C’est cette période qui marque le début de sa carrière d’écrivain.

- Revenu de son séjour, il reprend et finit ses études. Il commence alors sa profession d’enseignant en philosophie à Téouan, puis à Casablanca.

- En 1971, il commence des études de sociologie à Paris. Pendant ce temps, il continue d’écrire et publie l’année suivante un recueil de poésie Hommes sous linceul de silence. Un an plus tard, il publie son premier roman Harrouda.

- Il est particulièrement reconnu pour son livre La Nuit sacrée, publié en 1987 et pour lequel il gagne le Prix Goncourt. Il reçoit en 2005 le prix Ulysse, récompensant l’ensemble de ses œuvres.

- Il combat le racisme et les inégalités et discriminations qui existent dans les banlieues françaises. Il dénonce également les politiques de certains pays et les problématiques auxquels la société fait face. Il manifeste, par ailleurs, son désaccord face à l’implication française dans de nombreuses atrocités, notamment en Algérie.

- Le président Nicolas Sarkozy lui offre la légion d’honneur pour son engagement citoyen en 2008. Il est considéré, à l’époque, comme le “Marocain le plus connu de France” [1]. Il est d’ailleurs l’auteur francophone vivant le plus traduit au monde et il s’est lui-même chargé de traduire certains des ces écrits dans sa langue natale, l’arabe.

Sources

- [1] http://www.bibliomonde.com/auteur/tahar-ben-jelloun-73.html

- https://www.fnac.com/Tahar-Ben-Jelloun/ia6108/bio