par racism-search | Juin 6, 2022 | Mini-Séries, Personnages

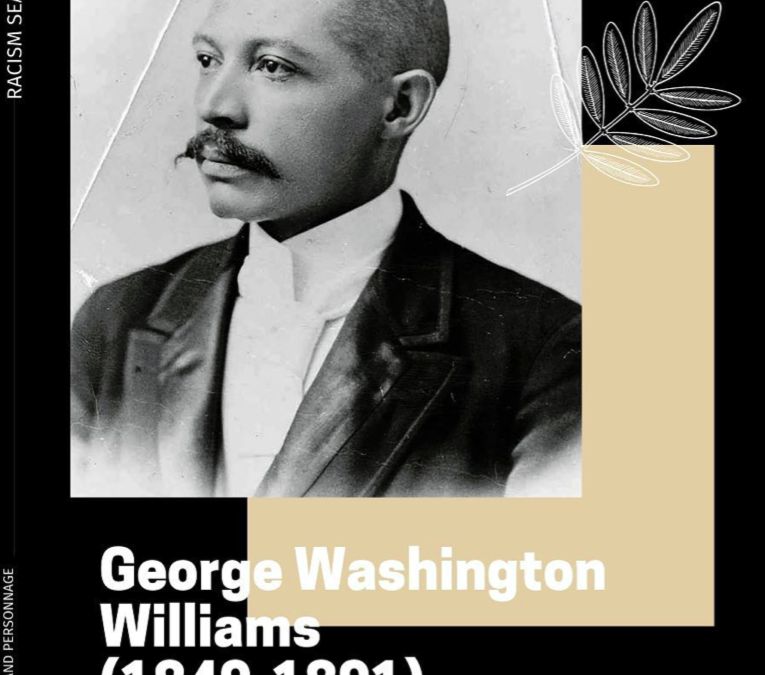

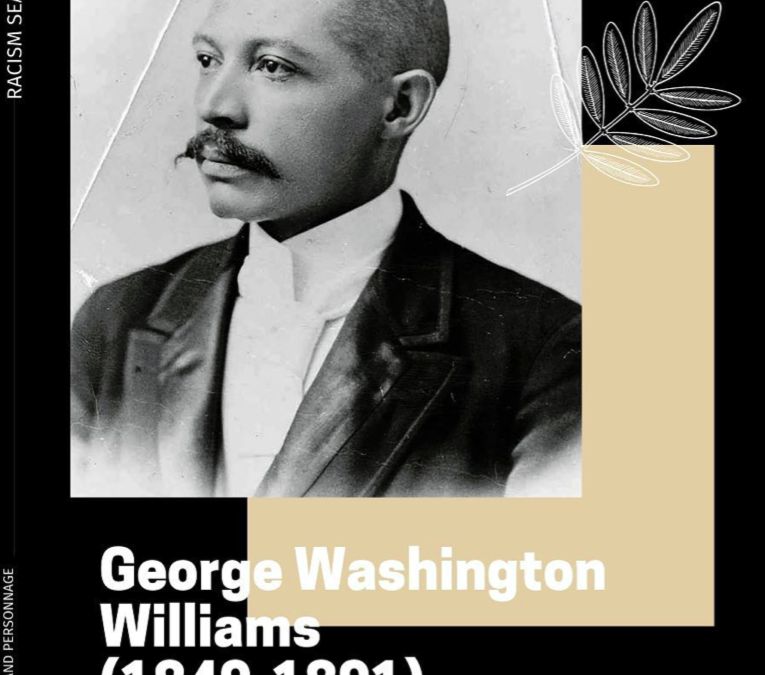

George Washington Williams (1849-1891)

Débuts dans l’armée

Georges Washington Williams est un Afro-Américain, né en 1849 de parents affranchis, dans l’État de Pennsylvanie. Il quitte tôt les bancs de l’école pour s’engager en 1864, alors qu’il est encore mineur, dans la 41ème troupe américaine de couleur de l’armée de l’Union. La guerre de Sécession fait rage ; les États esclavagistes et sécessionnistes du Sud font face aux États abolitionnistes et unionistes du Nord. Williams participe ainsi à plusieurs batailles.

Comme de nombreux autres vétérans de cette guerre, il s’engagera ensuite dans l’armée de la République du Mexique pour démettre l’Empereur Maximilien, mis au pouvoir suite à une expédition française. N’ayant qu’une expérience militaire, à son retour du Mexique en 1867, il s’enrôle dans un régiment de cavalerie qui combat les Amérindiens des Plaines (1)

Études et expériences

Il étudie brièvement à l’université noire de Howard puis se dirige vers des études théologiques à la Newton Theological Institution, il parvient à faire sa licence en 2 ans et acquiert une belle plume alors qu’il était quasiment illettré au sortir de l’armée. Il est le premier afro-américain à être diplômé de cet établissement. (3)

Les années suivantes, il enchaînera entre l’exercice de son métier de pasteur et son inclinaison pour le journalisme en créant ses propres titres.[b][c] Et ce, dans plusieurs villes du pays de Boston, Massachusetts à Cincinnati, Ohio. (1)

En 1879, alors qu’il n’ a que 30 ans, il décide de se représenter aux législatives de cet État. Il est élu à l’assemblée d’Ohio, le premier afro-américain à l’être, et se bat pour obtenir l’abrogation de la loi interdisant les mariages dits ”interraciaux”. Au même moment, il étudie le droit auprès du père du Président américain Williams Howard Taft.

Historien conséquent

En 1882 et 1883, George W. Williams publie un ouvrage conséquent en 2 volumes : “ Histoire de la race noire en Amérique de 1619 à 1880. Les Noirs comme esclaves, comme soldats et comme citoyens, avec une considération préliminaire sur l’unité de la famille humaine, un résumé historique de l’Afrique et un rapport sur les gouvernements noirs de la Sierra Leone et du Libéria[d][e][f]” dans lequel il traite des premiers royaumes africains jusqu’aux lendemains de la guerre de Sécession. Il est reconnu comme un pionnier par ses pairs car il utilise de nombreuses sources non-traditionnelles pour étayer son propos. (1)

Il fait alors de très nombreuses conférences dans tout le pays. Il rencontre de nombreuses personnalités américaines phares de l’époque : le poète Wadsworth Longfellow, les présidents Hayes et Cleveland…

Pris dans cet élan, il démultiplie les initiatives en faveur des vétérans de l’Union, de la mémoire de l’esclavage, travaille comme avocat, et continue à envoyer de nombreux articles aux journaux. (1)

Les prémices du Congo

Lors d’une réunion avec le Président Arthur, il est présenté à Henry S. Sanford, ancien ambassadeur américain en Belgique, devenu l’envoyé de Léopold II pour faire reconnaître le Congo par les Etats-Unis. Williams voit rapidement dans ce nouvel État, l’opportunité pour les Afro-américains à laquelle il aspirait dans son discours de fin d’étude; une possibilité pour eux de faire cesser l’asservissement des Africains et de progresser dans la société africaine, qui ne les limiterait pas.

Il devient alors un avocat énergique de la reconnaissance du Congo, en ajoutant le sujet à ces conférences, en écrivant à la commission compétente du Sénat, et aussi en proposant aux services de Léopold de recruter des Afro-américains au Congo. (1)

En 1889, il se rend à la conférence contre l’esclavage de Bruxelles. A cette occasion il s’entretient avec Léopold II, qui lui fait forte impression en disant : « Mon œuvre Là-bas est accomplie comme un devoir chrétien à l’égard du pauvre Africain ; je ne souhaite pas récupérer un centime de tout l’argent que j’ai dépensé.». Leopold II, très intéressé par le projet de Wiliams de faire travailler des Afro-américains au Congo, ne dit pas ces mensonges sans arrière-pensée. (1)

Lorsqu’il retourne aux Etats-Unis, et vente ce nouveau projet à un collège noir de l’Etat de Virginie, qui l’acceuillle avec scepticisme. Il met dès lors ce projet en pause et décide de se rendre au Congo pour rassembler la documentation nécessaire pour un nouveau livre. Méfiant quant aux intentions de Williams, Léopold II met tout en œuvre pour le décourager d’entreprendre ce voyage et lui demande de reporter son voyage de 5 ans en stipulant que tous les renseignements nécessaires me seraient fournis à Bruxelles” (6). Mais George W. Williams ne flanche pas, il ira au Congo.

L’enfer de l’Etat indépendant du Congo

Seulement en arrivant au Congo, il se rend compte que le Congo n’est pas la colonie gouvernée avec bienveillance que décrivait l’explorateur Stanley (voy. à ce sujet l’article « Stanley, les prémices de la colonisation »).Arrivé à Stanley Falls (capitale de l’époque), il écrit une Lettre ouverte au roi sur ce qu’il décrit comme “la Sibérie du continent africain” (7).

Williams fixe rapidement le cadre en commençant ainsi : “Toutes les accusations que je suis en train de porter contre le gouvernement personnel de votre majesté au Congo a fait l’objet d’une enquête minutieuse ; une liste de témoins compétents et crédibles, de documents, de lettres, de rapports et de données officielles, a été préparé avec exactitude minutieuse.”

Il rédige ensuite les accusations graves qui seront portées, plus de dix ans plus tard, par le mouvement international de protestation contre la situation au Congo.

Le combat d’une vie

Trois mois après, George Washington Williams écrit Un Rapport sur l’État et le Pays du Congo au Président de la République des États-Unis d’Amérique dans lequel il réitère ses accusations. Il affirme dedans que les États-unis avaient une responsabilité particulière sur le sort du Congo pour avoir reconnu et ainsi donné une réalité à cet État complètement artificiel. À la manière de sa première Lettre ouverte, il utilise des exemples personnels pour illustrer ses accusations : “On m’a offert des esclaves en plein jour; et la nuit, j’ai découvert des pirogues pleines d’esclaves liés solidement les uns aux autres”. Il conclut en demandant au président que ce gouvernement oppressif soit remplacé par un régime “local, et non européen; international et non national, juste et non cruel” (9).

Dans une nouvelle lettre au Secrétaire d’Etat américain (équivalent du/de la Ministre des Affaires étrangères), il estime que Léopold II est coupable de “crime contre l’humanité”; un terme encore jamais utilisé à cette époque et qu’on retrouvera plus de 50 années plus tard dans le procès des dignitaires nazis à Nuremberg. (10)

Déflagration internationale et fin prématurée

Dès la publication de sa Lettre ouverte à son retour d’Afrique, distribuée en Europe et aux États-Unis, le New York Herald lui consacra une colonne (11), la presse parisienne parle “d’un vrai scandale”. En Belgique, La Réforme et le Courrier de Bruxelles soutiennent le propos de Williams, malgré la campagne de Léopold II contre lui. (1)

Il finit son tour de l’Afrique et rencontre sa femme anglaise, sur la route du retour. Seulement la tuberculose qu’il a contracté au Caire (12) s’aggrave. Il meurt le 2 août 1981 à Blackpool en Angleterre, sans avoir pu entamer son projet de livre sur le Congo de Léopold II.

L’œuvre de George W. Williams constitue un jalon marquant de la littérature des droits de l’homme. Il restera comme l’homme audacieux, qui s’est dressé contre le roi et le racisme de l’époque. (1)

Sources:

(1) Adam Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold, Chapitre VII : Le premier hérétique, p.176-196 (édition Tallandier)

(2) J.H. Franklin, George Washington Williams…, p. 10-11

(3) Blight, David (2001). Race and Reunion: The Civil War in American Memory. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. p. 169

(4) Berlin, Ira (August 15, 1999), « Soldier, Scholar, Statesman, Trickster » (review of new edition of John Hope Franklin’s biography of George Washington Williams), The New York Times. Retrieved October 26, 2018.

(5) F. Bontick, Aux origines de l’Etat…, p.221 et 442

(6) George Washington Williams, Report on the Congress states and the Country to the President of the Republic of United States of America, p.265

(7) Wiliams à Huntington, 14 avril 1890, cité dans J.H Franklin, George Washington Wiliams…, p.191

(8) G.W Williams, An Open Letter to His Serene Majesty Leopold II, King of The Belgians and Sovereign of the Independent State of Congo, p. 243 254

(9) G.W Williams, A Report on Congo State …, p.277-279

(10) Wiliams à Blaine, 15 septembre 1890, cité dans F.Bontinck, Aux origines de l’Etat…, p.449

(11) New York Herald, 14 avril 1891

(12) Jr, Henry Louis Gates; Higginbotham, Evelyn Brooks (2004-04-29). African American Lives. Oxford University Press. pp. 890–892.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Legal Text For All

La discrimination positive

21 Juillet 2021

Dans de précédents articles, nous avons évoqué la notion de discrimination, préjudiciable à tout point de vue. Et si la discrimination pouvait néanmoins présenter certains avantages ? Voici l’article qui répond à cette question !

Discrimination positive ou action positive ?

La discrimination positive est souvent présentée comme une façon de réguler les inégalités de chances. Ce mécanisme se présenterait comme l’inverse de la discrimination au sens usuel du terme : l’on privilégierait, par exemple, l’embauche de personnes racisées ou présentant un handicap (en tout cas, à chaque fois des personnes présentant un critère protégé*).

L’objectif parait légitime et noble mais si l’on veut faire un parallèle identique au concept de discrimination, cette embauche faite au nom de la discrimination positive se ferait au préjudice d’une personne non racisée ou ne présentant pas d’handicap qui par exemple, aurait davantage de compétences. Cette situation enclenchera donc à son tour une discrimination.

Répondre à une discrimination par une autre discrimination ? Non. Par contre, l’on peut voir l’objectif de régulation des inégalités et d’accroissement de l’intégration via le concept d’actions positives !

Ainsi, la discrimination positive réside dans le fait de, par exemple, sélectionner un candidat pour un travail alors qu’il n’a pas les mêmes compétences que les autres candidats. Ceci est interdit, quelles que soient les motivations qui fondent cette décision et qu’elles paraissent légitimes ou non ! Patrick Charlier, directeur d’UNIA, précise que

« En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas favoriser quelqu’un uniquement parce qu’il a – ou n’a pas – un handicap, un certain âge, une origine étrangère ».

A contrario, les entreprises belges peuvent très bien prendre des actions positives. Ainsi, sous certaines conditions strictes, l’on peut encourager l’emploi de certains groupes de la population (ex: les personnes handicapées, d’origine étrangère, plus âgées etc). Mais « Il ne s’agit pas de discrimination positive », comme l’évoque UNIA.

Une mesure d’action positive, c’est une mesure spécifique destinée à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique. C’est, au final, permettre l’accès de certains groupes habituellement sous-représentés au marché du travail. Ces mesures sont acceptées si elles constituent un moyen d’éliminer, sur le marché de l’emploi, l’exclusion sociale de certains groupes défavorisés sur la base d’un critère protégé.

En quoi consistent les actions positives ?

En faisant valoir le principe d’actions positives, une entreprise pourra, par exemple :

- Décider d’offrir des formations en informatique à ses employés plus âgés

- Mettre en place des quotas d’embauche pour les personnes en situation de handicap (ou pour un autre critère protégé)

- Lancer des campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles

- Faire de la promotion ciblée d’offres d’emploi auprès de certains groupes-cibles spécifiques

- Lancer des programmes de soutien aux candidats lors des procédures de candidature

- Mettre en place de nouvelles communications et procédures au services des ressources humaines

- Etc

Il s’agit, en quelque sorte, d’un tremplin que certaines entreprises décident de donner à certains candidats.

Mais cela ne se fait pas de n’importe quelle façon. La mesure d’action positive doit être contenue dans un plan d’action positive qui doit contenir notamment des informations sur la proportionnalité de la mesure, la description de l’objectif recherché ou encore la durée de la mesure.

Lorsque ce plan est élaboré (soit par convention collective* soit par acte d’adhésion), il doit être soumis au Ministre de l’Emploi afin qu’il l’approuve après vérification des conditions.

A noter : l’application d’actions positives n’est nullement obligatoire pour les employeurs !

Quel cadre juridique pour les actions positives ?

L’article 10 de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 (que nous avons déjà abordée précédemment) précise que :

“Une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères protégés ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d’action positive”.

En son deuxième paragraphe, l’article 10 pose les conditions pour mettre en oeuvre une mesure d’action positive :

- Il doit exister une inégalité manifeste

- La disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir

- La mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint

- La mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d’autrui.

Le troisième paragraphe donne, quant à lui, compétence au Roi pour déterminer (via un arrêté royal*) les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d’action positive peut être mise en œuvre.

C’est le cas depuis le 11 février 2019, date à laquelle un arrêté royal fixant les conditions de l’action positive a été adopté ! Cet arrêté offre donc un cadre juridique pour ces mesures en explicitant les étapes à franchir pour mettre en œuvre des mesures d’actions positives (plan d’action via plan d’adhésion ou convention collective, approbation par le Ministre etc => ce qui a été expliqué ci-dessus).

Les entreprises qui voudraient agir via des actions positives doivent donc se conformer au prescrit de cet arrêté royal.

Attention, cet arrêté précise que les entreprises peuvent mettre en place des actions positives sous d’autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l’action d’adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives ! Dans ce cas, les entreprises peuvent en informer le Ministre de l’Emploi.

– Dico juridique –

- Arrêté royal : En Belgique, un arrêté royal est un acte du pouvoir exécutif fédéral. Il est signé par le roi, contresigné par un ou des ministres ou secrétaires d’État qui en assument la responsabilité.

- Convention collective (de travail) : Une convention collective de travail (CCT) est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales et une ou plusieurs organisations patronales ou un ou plusieurs employeurs, fixant les relations individuelles et collectives de travail entre employeurs et travailleurs d’entreprises ou d’une branche d’activité et réglant les droits et devoirs des parties contractantes.

- Critères protégés : Les critères dits « protégés » par la législation antidiscrimination (lois fédérales, décrets et ordonnances) sont au nombre de 19 : prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance et origine nationale ou ethnique, le handicap, les convictions philosophiques ou religieuses, l’orientation sexuelle, l’âge, la fortune (autrement dit les ressources financières), l’état civil, les convictions politiques, les convictions syndicales, l’état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, la naissance, l’origine sociale, le sexe et la langue.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Belgique, Colonisation, History

Les Résistances à la conquête coloniale dans l’Etat indépendant du Congo

Mwami Msiri Ngelengwa Shitambi (msiri veut dire “la terre, le sol”), Roi du Garaganza (1850-20 Décembre 1891), disponible sur https://kingmsiri.com/fr/rois/

Introduction

Bien que les tracés du Congrès de Berlin, et la reconnaissance de l’Allemagne et des États Unis donnent le feu vert à Léopold II, les nombreuses nations congolaises n’ont jamais donné leur accord.

Les troupes coloniales sont constituées d’officiers blancs et de soldats d’Afrique de l’Ouest. Elles sont appelées les Forces publiques et conquièrent le territoire par la force entre 1880 et 1899. Et ce, non sans faire face à la résistance farouche des rois et chefs déterminés à défendre leurs territoires et leurs compatriotes.

Malgré l’occupation coloniale, certaines régions n’ont cessé de mener des résistances qu’à l’indépendance du Congo. L’histoire coloniale étant écrite majoritairement par des Occidentaux, ces révoltes et combats sont ignorés, quand ils ne sont pas criminalisés. Cette perspective nouvelle offre ainsi un nouveau regard sur l’histoire de la colonisation belge, celui d’un vaste espace peuplé par des peuples hétérogènes, des guerriers et des commerçants. Voici donc quelques-unes des nombreuses guerres et révoltes qui ont marqué la conquête coloniale des agents de Léopold II [6].

Rois et chefs congolais en résistance

Yekes

Suite à la conférence de Berlin, Léopold II et autres puissances africaines prennent l’Etat indépendant du Congo (EIC) pour acquis. Pourtant, aucune population de la région du Congo n’a participé à la conférence, Léopold II doit donc faire face à de nombreuses résistances. L’exemple du Royaume Yeke, situé dans le Katanga, était un royaume basé sur le commerce, et d’une superficie comparable à celle de la France. Il était dirigé par le roi M’siri, sa capitale était Bunkeya. Le peuple Yeke contrôlait les stocks de sel, l’exploitation des mines de cuivre et l’ivoire. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Européens n’ont pas découvert ces ressources puisqu’elles étaient déjà exploitées et échangées sur tout le continent et en dehors bien avant leur arrivée [1]. Très vite, Léopold II comprend qu’il devra faire face à des résistances. Pendant six ans, il envoie plusieurs hommes négocier avec M’siri, le roi du Royaume Yeke. Cependant celui-ci reste catégorique et refuse de céder un quelconque territoire afin d’éviter l’implantation de postes coloniaux. Afin de ne pas braquer Léopold, il accorde stratégiquement aux Belges le droit de s’installer à Lofoie, une ville infestée par les moustiques de la malaria, et qui subit des inondations fréquentes. Les agents de l’EIC demandent alors à ce que la capitale du royaume soit déplacée pour faciliter le commerce des européens, M’siri les laisse croire qu’il accepte. On remarque qu’il trompe les agents de l’EIC à plusieurs reprises, pour éviter de dire “non” car cela aurait poussé le roi belge à commencer une guerre [1]. Face à cette résistance, Léopold II envoie une armée de 300 hommes pour faire pression sur M’siri. Aujourd’hui, les descendants du roi racontent ce qu’il s’est passé. M’siri aurait demandé du temps supplémentaire pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes. Mais les émissaires coloniaux impatients tirent sur M’siri à trois reprises alors qu’il est chez lui, désarmé et le dos tourné. Les femmes décident d’en finir avec le conflit car elles considèrent que même s’ils gagnent cette bataille, ils ne pourront jamais vivre en paix. Léopold n’aurait jamais dû envoyer ses hommes. Les stocks d’ivoire, de cuivre et d’or, d’armes et de sel sont pillés, et les colons prennent le contrôle des exploitations. Le drapeau de l’EIC est alors dressé à Bunkeya [1].

Sanga

Cette résistance est présente dans tout le Congo et dure tout le long de la colonisation belge. En effet, les populations africaines n’étaient pas des victimes passives face à la colonisation. Dans l’extrême sud du Katanga, des guerriers du peuple Sanga, menés par le chef Mulume Niama, prennent les armes face à l’arrivée des armées de la Force publique. Bien que ces troupes soient dotées d’artillerie, Mulume Niama et ses hommes se sont battus avec témérité et parviennent même à tuer un officier. Ils ont toutefois dû se réfugier dans une caverne appelée “Tshamakele” [6]. Le commandant de la Force publique donne alors l’ordre d’allumer des feux aux entrées de la grotte pour obliger les guerriers sangéens à se rendre, sans succès. Malgré l’envoi d’émissaires, Mulume Niama refuse la capitulation. Trois mois plus tard, 178 corps sont retrouvés. De peur que cette résistance fasse de ces guerriers des martyrs, les soldats de la Force publique provoquent des éboulements aux entrées de la grotte, empêchant ainsi la découverte des corps sans vie [8].

Kasi

Dans le Bas Congo, Nzansu de Kasi, un chef de la région, mène une embuscade contre la station Baka Baka, qui signifie “Capture, capture”. Elle est nommée ainsi par Eugène Rommel, en référence aux nombreux rapts de travailleurs forcés que l’agent belge exploitait odieusement [8]. Le 5 décembre 1893, Nzansu tue Rommel et incendie la station. Il épargne cependant une mission protestante suédoise. Les rebelles brûlent ensuite deux stations d’États voisins. Ils entraînent ainsi l’arrêt de la circulation sur la route, “d’importance cruciale”, menant à Stanley Pool (lac à proximité de Kinshasa). Ils se battent alors durant huit mois contre les troupes coloniales, puis cinq ans sporadiquement, et ce en dépit de la technique de la terre brûlée appliquée par la Force publique [6].

C.N. Börrisson, missionnaire de la mission suédoise dit au sujet des colons : “Il est étrange que des gens qui se prétendent civilisés imagine qu’ils peuvent traiter n’importe comment leurs frères humains — quand bien même ils sont d’une couleur différente.” Il présente ensuite les exactions commises par Rommel sur les travailleurs forcés et les populations locales pour honorer la rébellion menée par Nzansu de Kasi [6].

Mutineries

Brigarde Piron, 16 février 2014, based on a watercolour postcard by James Thiriar ( 1899).

L’une des actions anticoloniales les plus importantes dans l’histoire du Congo est la Révolte des Batetela (1895-1908). Il s’agit de trois révoltes consécutives.

La première révolte : La Révolte des Batetela du Luluabourg

La première révolte a lieu en 1895 au Luluabourg (aujourd’hui appelée Kananga). Elle est connue sous le nom de Révolte des Batetela du Luluabourg. La cause principale de cette rébellion était l’exécution de Ngongo Lutete en 1993, accusé de trahison envers l’Etat indépendant du Congo. Il était un ancien esclave qui avait gagné son indépendance, et un homme politique puissant, très respecté du peuple Tetela. La Révolte des Batetelas de Luluabourg est une révolte contre l’Etat indépendant du Congo de Léopold II. Elle est menée par les troupes Tetela, peuple Congolais, enrôlées de force dans la Force Publique, qui était le bras armé du régime de Léopold II. Les rebelles tuèrent leurs officiers blancs et attaquèrent les diverses stations. La dernière bataille majeure de cette révolte a lieu en 1896 [2].

La seconde révolte: La Révolte de l’avant-garde de l’expédition du Nil

La Révolte des Batetela du Luluabourg a inspiré d’autres garnisons et d’autres soldats Tetelas à se révolter à leur tour. La seconde révolte majeure est connue sous le nom de la Révolte de l’avant-garde de l’expédition du Nil. Elle se déroule entre 1897 et 1898 dans le Nil Supérieur. A l’époque, le gouvernement belge est plus déterminé que jamais à envoyer des explorateurs belges au Congo. Une de ces exploration est assignée à Francis Dhanis, Vice-Gouverneur général de l’Etat indépendant du Congo [3]. A ce moment-là, une grande partie des soldats sont occupés à maintenir l’ordre après la révolte de Luluabourg et ne sont donc pas disponibles pour l’expédition. Malgré tout, Bruxelles pousse le départ. Francis Dhanis réunit donc à la hâte un nombre d’hommes suffisants pour partir. Parmi les soldats enrôlés, une grande partie sont des hommes qui s’étaient révoltés quelques années plus tôt. Les Tetelas présents sont armés et ont appris à maîtriser les armes à feu auprès des Belges. Très vite, l’expédition va prendre une sombre tournure. Les conditions sont insoutenables: les soldats doivent se déplacer à un rythme soutenu dans la forêt tropicale, sous une chaleur accablante, sous la crainte et sous l’hostilité des différentes populations. C’est la discipline et le traitement imposé qui vont conduire les soldats à se mutiner. Ils vont se ruer sur leurs supérieurs et les massacrer [4].

La troisième révolte : la révolte du fort Shinkakasa

X, vers 1900, fort de shinkakasa en RDC, disponible sur http://www.congoforum.be/upldocs/Shinkakasa%201900.pdf

La troisième a lieu en 1900 au fort de Shinkakasa. Ce fort a été construit par l’Etat indépendant du Congo pour défendre le fleuve et surtout empêcher les portugais d’avancer plus loin sur le territoire. 200 soldats et ouvriers de la Force Publique occupaient le fort tous les jours. Les soldats Congolais présents avaient été sélectionnés de manière à ce qu’il n’y ait pas de majorité ethnique afin d’éviter des révoltes comme les deux évoquées précédemment. Malgré ces précautions, les relations entre les colonisateurs et les Congolais se détériorent au sein du fort. La présence d’armes et de poudre ne fait qu’encourager la révolte qui grondait jusque là. La garnison présente se révolte sous l’impulsion des Tetelas et prend le contrôle du fort en menaçant par la même occasion la sécurité de Boma, ancienne capitale de l’Etat indépendant du Congo Batetela [3]. “Cette révolte et les autres rébellions de la Force publique étaient davantage que des mutineries de soldats mécontents ; elles annonçaient les guerres de guérilla anticoloniales qui allaient secouer l’Afrique centrale et méridionale à partir des années 1960” -Hochschild

Sources

[1] “Les Yekes et l’Etat indépendant du Congo entre confrontation et collaboration”, site Africa Museum, URL : https://www.africamuseum.be/fr/discover/history_articles/the_yeke_and_the_congo_free_state, Consulté le 09/05/2021.

[2] M. Douglas, La Révolte des Batetela en 1895: textes inédits, par Auguste Verbeken, Bruxelles: Académie royale des Sciences coloniales, dasse Sciences morales et politiques, Mém. in-8°, 7, 4 (Histoire), 1958.

[3] M.-L. Comeliau, « DHANIS (Francis-Ernest-Joseph-Marie, baron) », Biographie Coloniale Belge, Institut Colonial Belge, Bruxelles, (T.1), 1948, pp. 311-326.

[4] “Révolte des Batetela”, site Allmixo, URL : https://f.allmixo.com/detail40760032.html, Consulté le 09/05/2021.

[5] Kongo Network, “Kongo: Révolte des BATETELA (1895-1908) - ANTICOLONIALISME”, Youtube, 0:00:08:01, 26 juin 2018, URL : https://www.youtube.com/watch?v=XGtXojbtnOU, Consulté le 09/05/2021.

[6] A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, pp. 210-221.

[7] E. Ngodi, Résistances à la pénétration et la conquête coloniale au Congo (XIXe-XXe siècles), Saint-Denis, Connaissances et savoirs, 2016 (Sciences humaines et sociales, Histoire).

[8] Rédaction, « La lutte pour la liberté dans le Congo de Léopold II », Iwacu, les voix du Burundi, 05/05/2013, URL : https://www.iwacu-burundi.org/la-lutte-pour-la-libert-dans-le-congo-de-lopold-ii/, consulté le 09/05/2021. [9] Patrick Kalenga Munongo, “Mwami Mwenda Bantu Kaneranera of the Bayeke Kingdom - Garaganza”,

par racism-search | Juin 6, 2022 | Uncategorized

PERSONNAGE 3

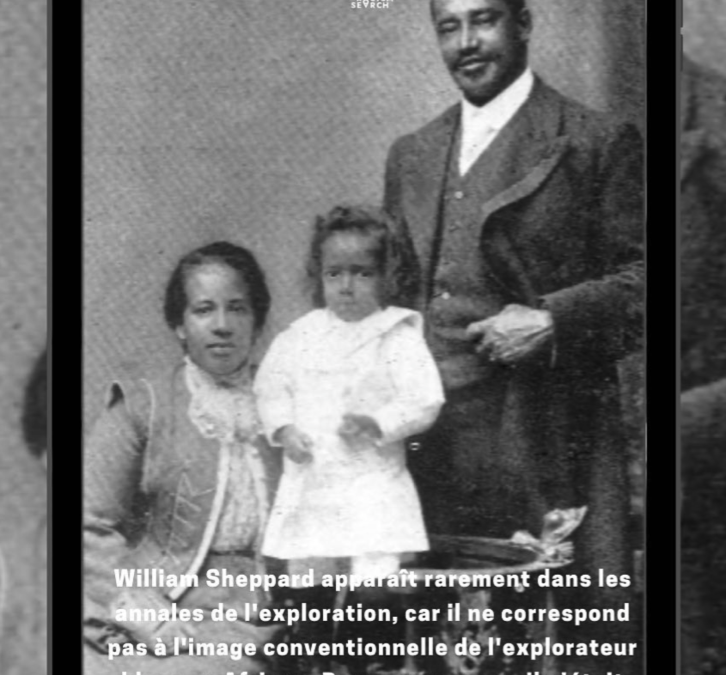

William Henry Sheppard

Slide 1

“William Sheppard apparaît rarement dans les annales de l’exploration, car il ne correspond pas à l’image conventionnelle de l’explorateur Blanc en Afrique. Pour commencer, il n’était pas blanc (1).”

— A. Hoschild

ou

source image (2)

Slide 2 – Born in the USA

Le révérend William Henry Sheppard, né d’une union métisse en Virginie en 1865, il est l’un des premiers Afro-Américains à devenir missionnaire pour l’Église presbytérienne – forme de protestantisme aux États-Unis.

À l’époque, l’idée d’envoyer des missionnaires Noirs en Afrique est plutôt controversée. Certains au sein de l’église presbytérienne blanche voient cela comme un atout, mais d’autres refusent catégoriquement de les envoyer sans supervision blanche. C’est le cas de Sheppard qui attend depuis 1880 d’être envoyé comme missionnaire au Congo.

Paradoxalement, ce qui lui permet de partir est en partie l’oeuvre du sénateur John Tyler Morgan, un suprémaciste Blanc de l’Alabama, qui a contribué à la reconnaissance du Congo de Léopold II et espère que les Noirs américains émigreront sur le continent. Comme quoi la vie est parfois bizarrement faite.[a][b][c][d] Reste la question de l’accompagnant Blanc, c’est finalement grâce aux encouragements du sénateur Morgan lui-même que le révérend Samuel Lapsley se porte volontaire pour voyager avec William Sheppard au Congo (3).

Slide 3 – Le duo

En 1890, Sheppard et Lapsley arrivent sur le territoire de Léopold II. Rapidement, ils s’associent avec d’autres missionnaires à Stanley Pool et établissent leur première mission presbytérienne au sud de la rivière Kasaï (4).

Il s’avère que sur le terrain c’est finalement Shepard le plus doué et le plus à l’aise des deux. Il était censé être le partenaire “junior” de la mission, mais c’est finalement l’inverse qui se passe. Des lettres que Lapsley envoie à sa famille en attestent et démontre également l’admiration qu’il témoigne pour Sheppard. Il dit de lui qu’il est un commerçant né et qu’il lui laisse faire toutes les transactions, qu’il est bon chasseur, qu’il apprend la langue des autochtones et qu’il est souvent d’humeur joyeuse.

Il est finalement le seul des deux qui survit à cette mission d’évangélisation car Lapsley décède de la fièvre en 1892 lors d’un déplacement à Boma. En apprenant la nouvelle, les presbytériens sudistes (pro-escalavage) ne se font pas prier pour envoyer des nouveaux missionnaires blancs au Congo pour commander la mission. Lorsque ceux-ci arrivent Sheppard a déjà plusieurs années d’expérience sur le terrain. Il connaît bien la région du Kasaï et a déjà lancé son expédition au royaume de Kuba. Il est d’ailleurs très populaire auprès de ses citoyens et parle correctement leur langue, qu’il est le seul à connaître parmi les Européens et Américains. Mais de manière plus générale, aux yeux des Congolais, Sheppard est est un ‘Mundéle Ndom’, un homme Blanc Noir, un Noir mais étranger ou Noir mais avec des vêtements (5).

Slide 4 – l’anthropologue et explorateur

En plus d’être un missionnaire, Sheppard est un anthropologue et un explorateur. Il est le premier étranger à atteindre la ville d’Ifuca, siège du peuple des Kubas qui ne souhaitait pas être découvert. Le roi avait d’ailleurs menacé quiconque s’introduirait chez eux de le décapiter. Après trois mois de voyage, accompagné d’un petit groupe d’Africains, Sheppard est le premier à trouver la capitale de ce peuple reclus. En découvrant que son intrus a la peau noir et parle sa langue, le roi croit voir un ancêtre réincarné, Bope Mekabe, et l’épargne lui et ses collègues.

Cette visite constitue une mine d’informations essentielles pour Sheppard qui reste à la cour des Kubas pendant quatre mois. Il prend des notes sur leur fonctionnement politique, considéré comme l’un des plus sophistiqué d’Afrique centrale. Il y observe également les cultures agricoles, les textiles et la musique. Les Kubas étaient satisfaits de leur mode de vie et, malgré leur amabilité envers Sheppard, ils n’ont jamais montré aucun intérêt pour le christianisme (6).

Une fois quitté le Congo, Sheppard est devenu le premier homme noir membre de la Royal Geographic Society en Angleterre. Il a reçu cette distinction pour sa découverte d’un lac, qui porte dorénavant son nom, dans la région du Kasaï, mais surtout pour son exploration du peuple des Kubas en 1892 (7).

Slide 5 – Le dévoilement des horreurs

Bien qu’en tant que missionnaire son objectif premier n’était pas l’activisme politique, c’est néanmoins dans ce cadre qu’il laisse une réelle empreinte. Dans le bulletin de l’American Presbyterian Congo Mission (APCM) publié en janvier 1908, William Sheppard dénonce les crimes coloniaux exercés par des hommes de Léopold II (8). Pillages des villages du Kasaï, tueries de civils et mise en esclavage des survivants afin de collecter du caoutchouc sauvage pour des concessionnaires européens sont autant d’atrocités révélées par Sheppard. Ainsi, cette explosion du secteur du caoutchouc a généré des gains considérables, non seulement pour Léopold II et pour ses partenaires commerciaux, mais il a également impulsé une révolution dans le transport dû à la production de masse de pneus, notamment dans le cadre de l’industrie automobile (9).[e][f]

Sheppard et Morrison, un autre missionnaire, sont alors poursuivis en justice pour diffamation envers une importante entreprise belge de caoutchouc installée dans la région: la Compagnie de Kasaï. Les missionnaires sont acquittés au motif que l’éditorial n’avait pas cité le nom de l’entreprise. Le contexte politique international de l’époque joue sûrement en faveur de Sheppard. En effet, les États-Unis, soutenant socialement les missionnaires, mettent en doute la légitimité du roi Léopold II sur le Congo.

Slide 6

Les comptes-rendus de Sheppard dévoilent les atrocités de l’État belge, des actes de cruauté considérés comme enfreignant les conditions énoncées lors de la Conférence de

Berlin. En 1885, la Belgique avait convenu de détenir le Congo en se souciant “de l’amélioration de leurs conditions de bien-être moral et matériel” et qu’elle aiderait à “supprimer l’esclavage”.

Enfin, Sheppard dénonce notamment les actes de mutilations: 81 mains coupées sont recensées dans un rapport présenté aux autorités coloniales. De retour aux États-Unis, il fait connaître ses découvertes et attire ainsi l’attention internationale. Ainsi, à la fin des années 1910, il est reconnu aux États-Unis et en Europe en tant que militant des droits de l’homme (10).

Sources

1. Adam Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 234.

2. Austin Ramona, « An Extraordinary Generation : The Legacy of William Henry Sheppard, the “Black Livingstone” of Africa », Afrique & histoire, 2005/2 (vol. 4), pp. 73-101, URL : https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2005-2-page-73.htm.

3. Adam Hochschild, pp. 234-235.

4. Adam Hochschild, p. 235.

5. Adam Hochschild, pp. 237-239.

6. Encyclopedia of World Biography, “William Sheppard Biography”, URL : https://www.notablebiographies.com/supp/Supplement-Mi-So/Sheppard-William.html

7. Adam Hochschild, p. 242.

8. Guide to the American Presbyterian Congo Mission Records, 1893 – 1980, URL : https://www.history.pcusa.org/collections/research-tools/guides-archival-collections/rg-432

9. Cambridge University Press : From Hampton “(I)nto the heart of Africa” : How Faith in God and Folkore turned Congo Missionary William Sheppard into a Pioneering Ethnologist” , 09/05/2014.

10. Thomas Cooley, The Ivory Leg in the Ebony Cabinet, University of Massachusetts Press, 2001.

[a]Peut être de trop ? Plutôt parler de la volonté des supremaciste américain d’avoir une nation blanche et que donc ça servait leur doctrine (parce que ttlm ne comprend pas forcément les idées qui s’accompagne de cette notion)

[b]tu veux qu’on explique ce que c’est le suprémacisme blanc au 19e aux USA et prq Morgan voulait les renvoyer au Congo pour en être débarasé aux USA?

[c]Du coup décidez vous pour ce passage que cass ait la version finale 😀

[d]Oui en 1 ligne parce que si on ne connaît pas le contexte on peut croire que ramener les anciens esclaves en Afrique est un acte de réparation ou quoi alors aus c’est pas du tout l’intention

[e]C’est pas plutôt la révolution du transport qui a mené à un accroissement de la demande de pneu, dont le caoutchouc est la matière première ?

[f]same ici @detry.noelie@gmail.com <3

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Citations, Colonisation, Intersectionalité, Mini-Séries

Citations

* L’évolution actuelle du racisme ne pourra être infléchie qu’à une seule condition : que les fondements du fonctionnement de notre société soient remis en cause.

Bibliographie

Née le 10 avril 1978 dans le 4ème arrondissement de Paris, Rokhaya Diallo est militante féministe intersectionnelle et décoloniale d’origine sénégalaise et gambienne. À côté de ses combats, elle est aussi journaliste, réalisatrice , écrivaine, chroniqueuse et tient un podcast [1] [3].

Elle est connue en Europe pour ses prises de positions sur le racisme et le sexisme tant à la télévision qu’à la radio. Ses livres “ Racisme : mode d’emploi” ou encore “ M’explique pas la vie mec” reflètent ces combats qu’elle mène depuis plusieurs années [1]. Notons qu’elle lutte contre de multiples discriminations. Elle a également produit un documentaire ciblant le cyberharcèlement intitulé “Les réseaux de la haine”. [5]

Depuis sa jeunesse, Diallo a toujours eu la flamme du militantisme. Pour financer ses études, elle travaille au Conseil local de la jeunesse en 2000. Dans ce cadre professionnel, elle a pour mission d’aider les jeunes les plus défavorisés dans leur insertion professionnelle [2].

Elle obtient son diplôme en droit international et européen en 2000 et poursuit son cursus scolaire à l’Université Panthéon-Sorbonne où elle sort titulaire d’un master en marketing et distribution dans l’industrie audiovisuelle en 2003 [2].

En 2007, elle fonde l’association Les Indivisibles. L’objectif de cette association est de “ déconstruire les préjugés grâce à l’humour”[a][b] pour lutter contre le racisme [3]. Toujours dans cette même idée de dénoncer le racisme sur le ton de l’humour, elle a créé la cérémonie “ Y ‘a Bon Awards”[c] [d]qui récompense, chaque année, des célébrités pour leurs propos racistes [3].

En 2009, Diallo devient chroniqueuse pour la Matinale de Canal+ et rejoint la chaîne de radio RTL. Entre 2011 et 2013, elle présente “Égaux mais pas trop ” sur LCP. Elle anime aussi “Fresh cultures” sur la station Mouv’ depuis 2011[2].

Cette militante aux multiples emplois est devenue l’exemple de plusieurs femmes. Elle reçoit, en janvier 2012, le prix de la lutte contre le racisme et la discrimination par le Conseil pour la Justice, l’Égalité et la Paix international [4]. En 2016, elle est également couronnée “Journaliste de l’année” lors de la cérémonie des European Diversity Awards à Londres [5] .

Depuis 2018, elle anime avec Grace Ly le podcast “Kiffe ta race”[e]. Les invités peuvent y discuter des réalités racistes, avec humour. Il est d’ailleurs considéré comme le pionnier dans le monde des podcasts antiracistes. [6] (N’hésite pas à lire la biographie de Grace Ly du 10 mars 2021).

sources :

[1] Babelio, “ Rokhaya Diallo” , disponible sur www.babelio.com, consulté le 20 avril 2021.

[2] Gala, Rokhaya Diallo”, disponible sur www.gala.fr, consulté le 20 avril 2021.

[3] M. Manel., “ Rohkaya Diallo”, disponible sur www.unwomensonu.wordpress.com , publié le 11 novembre 2020.

[4] Fnac, ‘ Rokhaya DIallo”, disponible sur www.fnac.com , consulté le 20 avril 2021.

[5] La Fonda, “Rokhaya Diallo”, disponible sur https://www.fonda.asso.fr, consulté le 20 avril 2021.

[6]L. Gabus “Le podcast, puissante arme antiraciste”, disponible sur https://lecourrier.ch, publié le 9 avril 2021

[a]On peut mettre un lien vers une des vidéos dans la description ? Si oui, je veux bien faire des recherches !

[b]Ouais hein ! juste les gens savent pas appuyer sur le lien en description ( c’est pas comme sur face) donc faut qu’ils aient la foi de faire un copier coller haha

[c]INCROYABLE

[d]On peut mettre un lien dans la bio vers le s

ite ?

[e]On peut mettre le lien aussi ?