par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Belgique, Colonisation, History

Début d’année 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck organise la Conférence de Berlin. D’une part, afin d’apaiser les tensions géopolitiques qui règnent en Europe, et d’autre part, afin de se faire une place dans le jeu de chaises musicales sur le continent africain. Le 15 novembre 1884, les représentants des 14 grandes puissances mondiales se réunissent à Berlin pour discuter du sort de l’Afrique. Les pays présents sont les suivants: l’Angleterre, le Portugal, la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les USA, l’Espagne, l’Autriche-Hongrie, la Suède-Norvège, le Danemark, l’Italie, l’Empire Ottoman et la Russie. Nulle trace d’un pays africain à cette conférence donc.

Caricature de 1885 titrée « Découpage de l’Afrique à la conférence de Berlin – À chacun sa part, si l’on est bien sage. » Journal L’Illustration. ©Getty

Durant 3 mois, les représentants abordent les questions de la liberté de commercer dans le bassin du Congo; la liberté de navigation dans le bassin du Congo et du Niger; les règles à observer lorsque les côtes seront occupées; l’abolition de l’esclavage en Afrique centrale et le rôle des missions religieuses. Tout cela ayant, bien évidemment, une visée humaniste que Bismarck ne manque pas de rappeler au début de la Conférence. Le but de cette réunion de puissances mondiales est d’ouvrir l’Afrique aux bienfaits de l’économie et du commerce, ainsi qu’à la « civilisation »(2).

Qui de mieux concerné par le Congo que ce très cher Léopold II de Belgique ? Pourtant grand absent de la Conférence. Cela ne l’a pas empêché de resserrer son emprise sur le Congo, d’en tirer profit et de créer l’histoire que nous connaissons aujourd’hui. Des sources affirment que les télégrammes se faisaient très fréquents entre Berlin et Bruxelles, et qu’il connaissait la situation comme s’il y était.

Contextualisation

Suite à l’appropriation des territoires dits de Brazza par la France, Léopold II prend peur et propose à la France un pacte risqué : si la France cède le territoire à la Belgique en cas d’échec de gestion du territoire, toutes les terres que la Belgique possède en Afrique iront à la France. En parallèle, des tensions montent entre le Portugal et l’Angleterre qui se disputent les emplacements sur la côte, tandis qu’à l’est les commerçants arabes gagnent du terrain.

Pour remédier à ces tensions, Bismarck organise la conférence de Berlin. Cette réunion marquera un tournant pour le continent africain. Celui-ci sera découpé et partagé entre les puissances européennes comme on le fait avec un gâteau. C’est en profitant du contexte géopolitique que Léopold II parvient à tirer son épingle du jeu.

En effet, les puissances de l’époque craignaient la France et ne la voulaient surtout pas comme voisine en Afrique de peur qu’elle ne s’approprie les territoires des autres pays. C’est le cas du Congo où tout autour se trouvaient des colonies portugaises. Le Portugal préfère un voisin comme la Belgique qui n’est pas apte à se lancer dans une nouvelle conquête(3).

Mais alors pourquoi l’Allemagne et l’Angleterre acceptent que ce soit la Belgique qui occupe le territoire alors qu’ils ne se sentent pas particulièrement menacés par la France ?

Ils acceptent parce que la Belgique ne fait pas peur et promet des accords de libre-échange importants. Ce qui permettra aux européens d’avoir accès aux ressources à bas coût. Contrairement à la Belgique, la France était une grande puissance. Elle pouvait donc imposer sa propre volonté, ne pas céder aux accords de libre-échange et donc imposer de fortes taxes.

Les 14 pays finiront par accepter. Àla fin de la conférence, l’État indépendant du Congo (EIC) est créé. C’est le début de l’officialisation de la colonisation belge.

Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Trois mois et demi après le début de la conférence, son Acte Général définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo. On y trouve une volonté de liberté de navigation pour les Européens sur les grands fleuves africains, à savoir le Niger et le Congo. Bien que l’on puisse y trouver quelques principes contre l’esclavage et la traite musulmane, ainsi que le commerce de l’alcool et une opposition aux armes à feu, cet acte reconnaît sutout au roi des Belges, Léopold II, la possession à titre privé d’un vaste territoire au coeur de l’Afrique australe, baptisé “État indépendant du Congo” (EIC).

Pour ce faire, avant même le début de la conférence, Léopold II obtient la reconnaissance de l’Allemagne, puis celle de la France qui, pourtant réticente au départ, cède après un accord sur le tracé de la frontière du Congo français, et de la promesse d’une “option” sur l’Association Internationale du Congo (AIC) de Léopold II dans l’éventuel cas d’une dissolution. Léopold II parvient aussi à signer un traité avec le Portugal le 15 février 1885 (5).

Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

Enfin Léopold II en profite pour fonder trois sociétés très puissantes pour exploiter les ressources des sous-sols de son nouveau territoire :

* L’Union Minière du Haut-Katanga qui a pour objectif “d’assurer la mise en valeur des richesses des sous-sols katangais ».

* La compagnie des Chemins de Fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)

* La Société Forestière et minière du Congo qui exploite principalement le diamant, les mines d’or et les mines d’argent (7).

En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.

Dans son discours de clôture aux délégués, le chancelier Bismarck déclare :

“Le nouvel Etat congolais est destiné à être l’un des exécuteurs les plus importants du travail que nous avons l’intention de faire, et je vous exprime les meilleurs vœux pour son développement rapide et pour la réalisation des nobles aspirations de son illustre créateur” (8).

Sources

1. J.M. Daniel, “15 novembre 1884 : la conférence de Berlin partage l’Afrique”, Le Nouvel Economiste, 15/11/2017.

2. J.J. Alcandre, « La Conférence de Berlin 15 novembre 1884 - 26 février 1885 », Allemagne d'aujourd'hui, vol. 217, no. 3, 2016, pp. 90-97, p.94.; A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 124.

3. D. Van Reybrouck, Congo: Une histoire, Arles, Actes Sud, 2012 (Lettres néerlandaises), pp. 72-74.

4. D. Van Reybrouck, pp. 72-74.

5. Hérodote.net, “26 février 1885, La conférence de Berlin livre le Congo au roi des Belges”, 01/01/2019.

6. Académie de Paris, “La conférence de Berlin et le partage de l’Afrique”, 29/05/2019.

7. T. GASTON-BRETON, “L’union minière du Haut-Katanga, creuset de l’atome”, Les Echos, 30/07/2008.

8. A.Hochschild, p.125.

________________

QUIZZ

Qui a organisé la conférence de Berlin?

* Otto von Bismarck

* Léopold II

* Louis XIV

Combien de pays se sont réunis lors de la conférence?

* 14

* 20

* 13

Les grandes puissances ne voulaient pas de qui comme voisin en Afrique?

* Le Portugal

* La France

* L’Allemagne

Pourquoi la conférence a-t-elle eu lieu?

* pour se partager l’Afrique entre états

* pour créer la colonie du Congo

Quand la conférence de Berlin a-t-elle eu lieu?

* 1818-1820

* 1884-1885

* 1895

Parmi ces choix, qu’est ce qui ne figure pas dans l’Acte Général?

* des zones de libre-échange dans le bassin du Congo

* la possession de l’Etat Indépendant du Congo (EIC)

* le tracé des frontières de l’EIC

par racism-search | Juin 6, 2022 | Colonisation, History, Personnages, Uncategorized

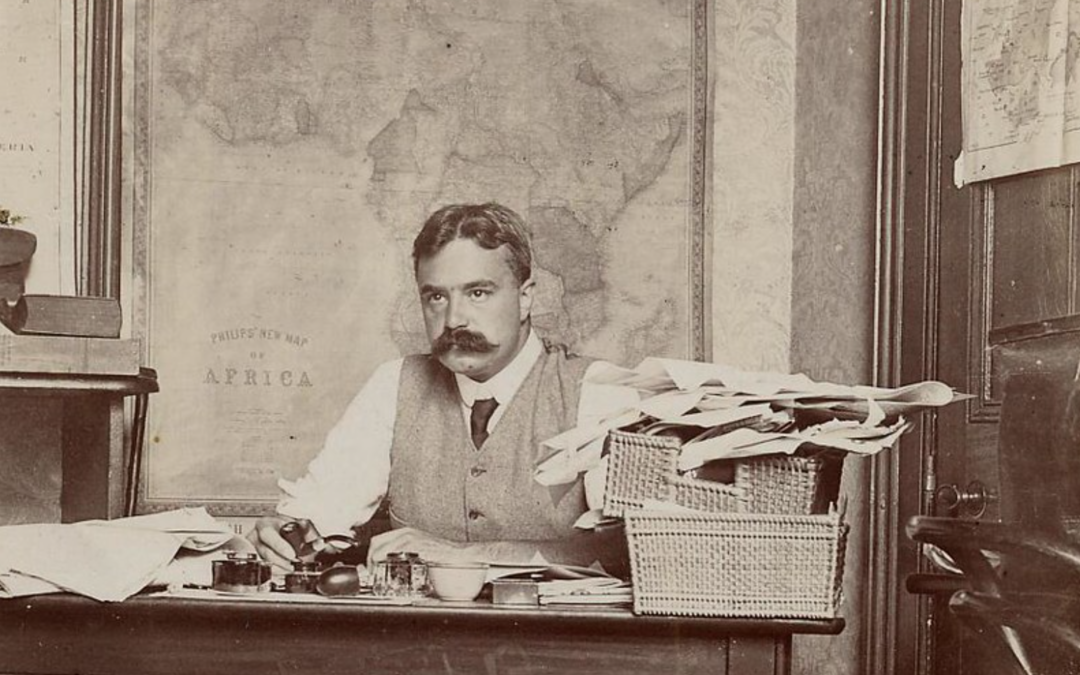

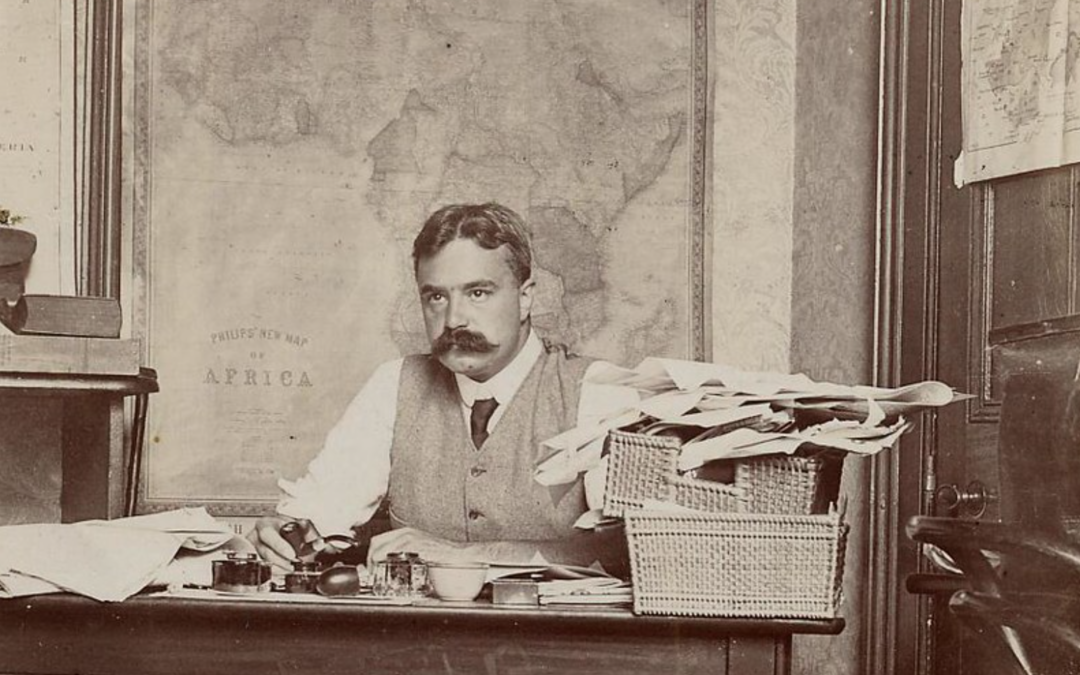

Edmund Dene Morel

“Il ne s’agit donc pas de commerce. Le caoutchouc et l’ivoire sont échangés contre rien.” [1a]

LSE Library, c1905, Edmund Dene Morel (1873-1924) politician, IMAGELibrary, Flickr, accessed 01.01.2024 https://www.flickr.com/photos/lselibrary/6950307678

Edmond Morel, sous le nom complet de Georges Edmond Pierre Achille Morel Deville, naît le 10 Juillet 1873 à Paris d’une mère anglais et d’un père français, mort peu après [3]. En 1890, il part vivre à Liverpool. Il se lance dans le journalisme et rédige des articles sur le commerce avec l’Afrique. En 1897-98, son bilinguisme et sa connaissance du commerce avec l’Afrique lui valent d’être embauché par la compagnie maritime Elder Dempster (Liverpool) dont la filiale possède un monopole sur le commerce avec l’Etat indépendant du Congo. Il est alors un père de famille aux opinions conventionnelles, mais aussi un jeune homme d’affaires de 25 ans [1].

Morel commence toutefois à être troublé par les navires à vapeur de sa compagnie dans le port d’Anvers. D’une part, les navires en provenance du Congo arrivent plein à ras bord de caoutchouc et d’ivoire de grande valeur. D’autre part, lorsque ces navires retournent au Congo, ils n’ont pratiquement à bord que des officiers, des munitions et des armes à feu [1].

Peu à peu, il comprend avec horreur que cette iniquité ne peut que reposer sur l’exploitation des Congolais.

C’est ainsi que Morel lance le plus grand mouvement international pour les droits humains du XXe siècle [1].

En 1901, face aux tentatives de corruption et de censure de son patron, qui est par ailleurs consul honoraire de l’Etat indépendant du Congo, Morel décide de démissionner pour se consacrer à l’écriture afin de “faire de son mieux pour révéler et détruire (…) cette infamie généralisée”[2]. En 1903, il crée le journal West African Mail, principalement consacré à la question congolaise. Morel y écrit régulièrement des rapports précis sur la situation du Congo, si bien qu’il devient en peu de temps le plus grand journaliste d’investigation britannique de son temps. Il écrit dans le même temps dans les plus grands journaux anglais, français et belges. Il est reconnu pour ses écrits qui “allient une fureur contenue à une exactitude scrupuleuse” [1].

En mars 1904, il fonde avec Henry Grattan Guinness et Roger Casement la Congo Reform Association. Elle a pour but de défendre les intérêts et les droits des travailleurs de l’Etat indépendant du Congo. L’association veut dévoiler les abus et les actions des fonctionnaires blancs [4]. Au fur et à mesure, l’association prend de l’ampleur et a un impact non négligeable. De nombreuses personnalités se rallient à la cause, les grands écrivains Joseph Conrad, Mark Twain ou encore Arthur Conan Doyle par exemple [1]. En 1904, il publie “King’s Léopold Rule in Africa”, qui, ajouté aux autres enquêtes et pamphlets contre l’exploitation et la brutalité coloniale, font vivre à eux seuls la cause du Congo et accroissent la pression sur Léopold II. En 1905, tentant de les prendre de cours, Léopold demande un rapport sur la situation au Congo. Celui-ci, remis en 1905, confirme les dires de E.D. Morel et de ses associés de la Congo Reform Association. En 1907, il présente la situation au président américain Théodore Roosevelt. Des centaines de marches s’organisent alors aux Etats-Unis et encore davantage en Angleterre [1].

En 1908, après de longs mois de débat au Parlement, l’État belge accepte la proposition d’annexion du Congo faite par Léopold II. Entre 1909 et 1913, Morel essaye de réunir ses troupes pour que la propriété de leurs terres et de ses produits soient rendus aux Africains colonisés. C’est en fervent soutien du libre-échange qu’il poursuit dans cette voie en considérant que le commerce est impossible sans échange équitable. Son combat mettant trop en cause le système colonial, ses relais s’essoufflent peu à peu. En juin 1913, la dernière réunion de la Congo Reform Association prend place au Westminster Palace Hotel de Londres en présence de l’archevêque de Canterbury, d’explorateurs, missionnaires, rédacteurs en chef et membres du Parlement. “Je ne voudrais pas peindre le présent en rose. Il faudrait des générations pour guérir les blessures du Congo. Néanmoins […] les atrocités ont disparu […] Les revenus ne sont plus tiré du travail forcé ou de l’esclavage.” ~E.D. Morel

En effet, même si certains actes criminels tels que les kidnappings cessent, le taux de mortalité terrifiant existant sous Léopold II se maintiendra pendant une décennie encore [3]. De nombreux historiens estiment que la population congolaise a été divisée par deux au cours de ce processus.

Caricature de Leopold II de Belgique, enchevêtrant un extracteur de caoutchouc congolais (28.11.1906) – Linley Sambourne (1844-1910), « The Rubber Coils. Scene – The Congo ‘Free’ State » – Wikimedia Commons

Dès 1919, Morel joue un rôle majeur dans la campagne Black Shame. Cette campagne lutte contre l’envoi de troupes noires par l’armée française en Rhénanie durant l’après-guerre [4, 5].

Morel se présente comme un combattant pour les droits des Africains. Cependant, il pense que les Africains sont beaucoup plus primaires que les Européens. Dans sa vision rousseauiste du “Noble sauvage”, il considère que les Noirs sont dotés d’une sexualité incontrôlable [6]. Selon lui, les Africains n’atteindront jamais l’autodiscipline des Blancs et ils leur seront inférieurs.

Lorsque la France lance son opération de ‘civilisation’, mission permettant aux Africains de devenir techniquement français, Morel se révolte. Cette opération va à l’encontre de toutes ses croyances. Il accuse alors les troupes noires des viols qui ont lieu contre les femmes en Rhénanie. [7]

En décembre 1924, Morel meurt à 49 ans d’une crise cardiaque à Londres.

Sources

[1] Hochschild Adam, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, 2005.

[2] E.D., Morel, J, Stengers, W. R., Louis, E. D. Morel’s History of the Congo Reform Movement, Londres, Oxford University Press, 1969.

[3] Le Monde, “1904 : la Congo Reform Association stoppe le massacre”, Le Monde, Disponible en ligne: https://www.lemonde.fr/une-abonnes/article/2003/12/09/1904-la-congo-reform-association-stoppe-le-massacre_345247_3207.html, publié le 09/12/2003 (Consulté le 14/04/2021).

[4] ”Edmund Dene Morel”, Congo Forum, Disponible en ligne: https://www.congoforum.be/fr/2006/01/edmund-dene-morel/, publié le 23/01/2006 (Consulté le 14/04/2021).

[5] Peter Campbell, “Black Horror on the Rhine”: Idealism, Pacifism, and Racism in Feminism and the Left in the Aftermath of the First World War, Volume XLVII,, Disponible en ligne:

https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/article/view/40354/36536, publié en 2014.

[6] Robert.C. Reinders, RACIALISM ON THE LEFT E.D. MOREL AND THE 'BLACK HORROR ON THE RHINE' , Disponible en ligne : https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0020859000000419 , consulé le 12/04/2021.

[7] Racialism on the Left E.D. Morel and the “Black Horror on the Rhine”, publié par Cambridge University Press , publié le 09 janvier 2013. Disponible en ligne:

https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/racialism-on-the-left-ed-morel-and-the-black-horror-on-the-rhine/526496DF3C9361865EF88E197FB63656, consulté le 12/04/2021.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Uncategorized

Albert Jacquard

Citation :” Ce qu’exprime le racisme est essentiellement mépris ; mépris envers telle personne justifié, non par ses caractéristiques, mais par son appartenance à un groupe : l’origine de ce mépris est une absence de confiance en soi ; son aboutissement est une destruction de soi-même.”

Bibliographie

Né le 23 décembre 1925 à Lyon, Albert Jacquard est un scientifique et humaniste mondialement connu pour ses ouvrages scientifiques et philosophiques [1].

Albert Jacquard est issu d’une famille catholique venant d’un milieu bourgeois. Sa vie paisible est marquée par un événement tragique lorsqu’il est victime d’un accident de voiture avec son jeune frère de 5 ans. Ce dernier décède et Albert se retrouve défiguré à seulement 9 ans.[2][5]

Élève brillant, Albert obtient plusieurs diplômes. Après un double baccalauréat en mathématiques et en philosophie en 1943, il obtient un diplôme d’ingénieur spécialisé dans les manufactures de l’État trois ans plus tard et un diplôme d’ingénieur d’organisation et de méthodes en 1948.[2][3]

Par la suite, il axe ses recherches sur la génétique et obtient son diplôme aux États-Unis en 1970 et son doctorat en 1973.[2] Entre 1983 et 1988, il est nommé membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. [2]

À côté de sa passion pour les sciences, Albert Jacquard s’engage dans la lutte contre le sans-abrisme et le racisme[4]. Il devient président d’honneur de l’association Droit au Logement dans les années 90 et participe à l’occupation de l’Église Saint-Bernard en 1996 [1].

Sa lutte contre le racisme est notamment marquée par son travail d’expert à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), où il ne cesse de démontrer que les arguments prétendument scientifiques sur la théorie de la race ne sont pas fondés. Il est aussi témoin du procès du nazi Klaus Barbie pour crimes contre l’humanité en 1987 [4].

Il a, par ailleurs, signé de nombreuses études et participé à de nombreuses conférences dédiées aux thèmes de la science pour le développement durable, à la lutte contre le racisme et les inégalités organisés par l’UNESCO [6].

Dans son livre “Eloge de la différence. La génétique et les hommes”, Albert Jacquard témoigne encore de son intention de démonter le mythe de la race [6]. En effet, il était d’usage pour les scientifiques des siècles précédents de classer les hommes en les catégorisant par leur taux de mélanine. Ce classement était uniquement fondé sur l’apparence extérieure de l’humain et via un seul outil : les yeux. La génétique a montré que le plus important à étudier était la transmission entre les hommes : les gènes. Néanmoins, après observation, faire un classement génétique entre les “races” (groupes ethniques) relève de l’impossible [7].

Albert Jacquard meurt d’une leucémie en 2013, à l’âge de 87 ans. [2]

sources :

[1] France info, “Le généticien Albert Jacquard est mort à l’âge de 87 ans”, disponible sur www.francetvinfo.fr, publié 12 septembre 2013.

[2] Futura Santé, “Albert Jacquard-généticien”, disponible sur www.futura-science.com , consulté le 6 avril 2021.

[3] La Rédaction, “Albert Jacquard : biographie courte, ses livres et ses citations”, disponible sur www.linternaute.fr, publié le 23 octobre 2020.

[4] Challenge.fr, “Le généticien Albert Jacquard est mort à l’âge de 87 ans”, disponible sur www.challenge.fr, publié le 12 septembre 2019.

[5] Lemoine, L., “Albert Jacquard : “Le surhomme, c’est nous””, disponible sur www.psychologies.com , publié le 24 décembre 2013.

[6] UNESCO, “La Directrice générale de l’UNESCO rend hommage au grand généticien Albert Jacquard”, disponible sur www.fr.unesco.org, consulté le 6 avril 2021.

[7] “Albert Jacquard, les races”, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=0nsiHwtNvpw&t=301s

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Droits, Legal Text For All

La discrimination à l’emploi

Introduction

Tu te poses des questions sur la discrimination à l’emploi plus précisément ?

Lors de son deuxième article, la team Legal Texts for All t’avait présenté les régimes légaux pour se protéger face au racisme en Belgique. Cette semaine, nous voulons attirer ton attention sur le cas spécifique de la discrimination à l’emploi.

Pour faciliter nos explications, nous allons nous baser sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir : l’affaire Feryn datant du 10 juillet 2008.

Faits de l’affaire

Une grande campagne publicitaire est organisée par une entreprise flamande spécialisée dans la pose de portes de garage. Le gérant de cette entreprise, Monsieur Feryn, déclare, lors d’une interview, ne pas pouvoir embaucher de personnes d’origine étrangère (il a pris l’exemple des marocains) sous prétexte d’exigences des clients qui ne veulent être servis que par des travailleurs d’origine belge. Ainsi, il déclarait notamment que :

« Je ne suis pas raciste mais je dois répondre aux exigences de mes clients. Je n’ai pas créé ce problème en Belgique et je dois faire tourner mon entreprise », « je ne suis pas raciste, c’est une logique économique ».

Sans surprise, il n’y avait pas de plaignants car peu de personnes d’origine marocaine auraient souhaité être traitées de la sorte pour de toute façon se voir essuyer un refus.

Par conséquent, le Centre pour l’égalité des chances (CECLR) a décidé de prendre cette affaire à bras le corps. La Cour du Travail de Bruxelles, saisie du dossier suite à la plainte déposée par le CECLR, va saisir la Cour européenne de Justice pour lui poser un certain nombre de questions préjudicielles.

Ces questions concernaient l’interprétation de la Directive européenne 2000/43 relative à la « mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ».

Questions posées par la Cour du travail belge à la Cour européenne des droits de l’Homme

a) Des déclarations publiques peuvent-elles constituer une discrimination directe et démontrer une poursuite d’une politique d’embauche directement discriminatoire même en l’absence de plaignant ?

– Le fait qu’un employeur n’emploie pas de travailleurs d’origine étrangère fait-il naître une présomption de discrimination indirecte, notamment lorsqu’on sait qu’il a dû faire face à de grandes difficultés de recrutement de monteurs ?

– Compte tenu des faits du litige, une présomption de discrimination commise par l’employeur peut-elle être déduite de la seule embauche de travailleurs belges par une société liée à cet employeur ?

b) Quels sont les faits qui permettent de déterminer une situation de discrimination directe ou indirecte ? De quelle sévérité une juridiction nationale doit-elle faire preuve dans l’appréciation des faits ?

Conclusions de l’arrêt

La Cour précise que la société Feryn, en déclarant publiquement son intention de ne pas engager d’ouvriers d’origine étrangère, s’est rendue coupable de discrimination directe. De telles déclarations sont de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et fait donc obstacle à leur accès au marché du travail.

De plus, la Cour estime que ces déclarations publiques indiquent également qu’une politique discriminatoire de recrutement a été menée. Ce faisant, il incombe donc à Monsieur Feryn de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement, en apportant la preuve par exemple que la politique de recrutement dans la pratique ne correspond pas à ces déclarations publiques.

Enfin, la Cour ajoute que si le juge national constate une discrimination, il devra prendre des mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Cela peut notamment prendre la forme de la publicité de la condamnation, de l’interdiction de continuer ce genre de pratiques discriminatoires ou encore par des dommages et intérêts.

Suite de l’affaire devant les juridictions belges

L’affaire Feryn a donc été renvoyée devant la Cour du Travail de Bruxelles pour prendre une décision sur le cas concret, prenant évidemment en compte les réponses fournies par la Cour de Justice de l’Union européenne.

La Cour du Travail de Bruxelles a estimé qu’il y avait bien eu discrimination envers une catégorie de travailleurs.

Concernant la sanction, elle ordonne la cessation de la discrimination ainsi que la publication de sa décision dans plusieurs quotidiens.

Enseignements à tirer

Voici les enseignements principaux que nous pouvons tirer de cette affaire :

1. On peut avoir une discrimination directe sans victime

2. Un seul fait suffit pour renverser la charge de la preuve même si très souvent il y en a plusieurs. Ici, en l’occurrence, le “seul fait”, ce sont les déclarations et c’est suffisant ! Même quand il n’y a pas de victime, des déclarations peuvent faire basculer la charge de la preuve et établir une apparence ou une présomption de discrimination. Ensuite, l’employeur va devoir prouver que sa procédure de recrutement n’était pas discriminatoire.

3. L’argument des besoins des clients ainsi que de la pérennité de l’entreprise n’est pas de nature à justifier de telles déclarations

– Dico juridique –

- Question préjudicielle : Procédure permettant aux juges nationaux d’interroger la Cour européenne de justice sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire qu’ils doivent traiter.

- Cour de justice de l’Union européenne : Cette Cour est l’une des sept institutions de l’Union européenne, située à Luxembourg. Elle veille à la bonne application du droit de l’Union européenne et à l’uniformité de son interprétation sur le territoire de l’UE.

- Cour du travail : C’est la Cour qui traite, en appel, des affaires du tribunal du travail. Si un travailleur, un employeur ou un auditeur du travail (ou toute personne ayant été jugée par ce tribunal) fait appel d’une décision du tribunal du travail, elle se rend devant l’une des 5 Cours du travail de Belgique, dont l’une est située à Bruxelles. Au sein de ces Cours, il y a un juge professionnel et deux juges sociaux appartenant aux milieux patronal et syndical.

- Centre pour l’égalité des chances : C’est l’ancienne appellation de UNIA, le centre interfédéral pour l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme et les discriminations.

- Présomption : opinion ou projection fondée sur des apparences, ce qui équivaut à une supposition.

Sources :

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0054&from=FR (arrêt)

* https://www.unia.be/fr/articles/affaire-feryn-dire-que-lon-va-discriminer-cest-deja-discriminer-10-juillet-2008 (résumé intéressant)

* https://www.unia.be/fr/articles/affaire-feryn-le-role-du-monde-de-lentreprise (suite de l’arrêt devant les juridictions belges)

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Intersectionalité, Mini-Séries

« Il y a une grande agitation à propos des hommes de couleur qui obtiennent leurs droits , mais pas un mot sur les femmes de couleur ; et si les hommes de couleur obtiennent leurs droits, et non les femmes de couleur les leurs, vous voyez que les hommes de couleur seront maîtres des femmes, et il sera tout aussi mauvais qu’avant. »

Convention sur l’égalité des droits, New York, 1867

Sojourner Trhuth

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC

Introduction

Dans l’article sur l’intersectionnalité du 21 mars, vous aurez probablement remarqué l’importance de Sojourner Truth dans les combats pour les droits civiques des femmes et des noirs en Amérique. Nous étions obligés de vous présenter aujourd’hui cette grande dame afin de clôturer en beauté le mois de mars qui honorait les Droits des Femmes.

Biographie

Née en 1797, Sojourner Truth est une pédagogue et oratrice. Il s’agit d’un personnage emblématique dans la lutte pour l’abolition de l’esclavage, pour le droit des femmes et les droits civils et contre le racisme[1] [2].

Noire américaine [a]durant la période esclavagiste, Isabella Baumfree naît esclave de parents capturés dans l’actuel Ghana et Guinée et est confrontée dès son plus jeune âge au racisme [1] [4]. A l’âge de 9 ans, elle est vendue au prix de 100$ à John Neely. [3] Elle subit des punitions violentes et est tenue d’effectuer des travaux pénibles [2]. Elle est revendue deux autres fois et finit à New York dans la famille Dumont.[3]

A ses 18 ans, elle tombe amoureuse de “John” un esclave de la ferme d’à côté. Étant impossible, à l’époque, de se marier avec un esclave d’un autre propriétaire, elle est forcée de se marier avec “celui” de Dumont, “Thomas”. [3] En 1815, elle a son premier enfant. Elle donne naissance à 5 enfants au total. [2] Son propriétaire Dumont lui promet de la libérer, mais change d’avis à la dernière minute. [3]

En 1826, elle s’enfuit avec sa fille afin d’être émancipée [b]et rejoint une famille abolitionniste qui a payé 20$ pour sa liberté. Cette famille va également l’aider à récupérer son fils, vendu à 5 ans comme esclave dans le sud du pays[2]. Elle poursuit en justice l’homme qui a vendu illégalement son enfant et obtient gain de cause. Il s’agit de l’une des premières fois qu’une femme noire obtient un jugement favorable contre un homme blanc devant les tribunaux des États-Unis. [4]

Un an plus tard, New York adopte une loi d’affranchissement des esclaves. L’année suivante, Truth s’y installe et travaille pour un pasteur [2].

Dès 1830, Truth devient oratrice. En 1843, elle se convertit au christianisme et se rebaptise sous le nom de Sojourner Truth [2][3]. Elle se donne pour mission d’enseigner ses idées sur le droit des femmes, leurs conditions serviles et l’abolition de l’esclavage.

Elle devient une pédagogue et oratrice reconnue bien qu’elle n’ait jamais appris à lire ou écrire. Elle fait également des discours pour l’organisation anti-esclavagiste créée par l’abolitionniste William Lloyd Garrison.[2]. Elle rencontre Frederick Douglass qui est un abolitionniste réputé. Néanmoins, Truth finit par mettre fin à son combat avec Douglass notamment en raison des divergences d’opinions[c]. En effet, Truth revendique un suffrage universel alors que Douglass considère qu’il est nécessaire de s’occuper du suffrage des hommes avant de s’inquiéter de celui des femmes.

En 1850, Olive Gilbert aide Sojourner Truth à écrire son autobiographie, The narrative of Sojourner Truth. Un an plus tard, entame une tournée de conférences portant principalement sur la condition des femmes et sur les inégalités raciales.

C’est à la Convention des Droits des Femmes en Ohio en 1851 qu’elle prend la parole et appuie sa situation de femme noire. Elle aborde pour la première fois implicitement le concept d’intersectionnalité. (N’hésite pas à aller lire l’article sur l’intersectionnalité pour en savoir d’avantage!) [3]

Quelques années plus tard, la Guerre de Sécession éclate dans tout le pays. Elle incite les jeunes hommes noirs à rejoindre la cause de l’Union. Elle use de sa réputation pour apporter de l’aide et du réconfort aux soldats afro-américains [1].

Son combat reprend après la Guerre. Elle lutte contre la ségrégation raciale, les conditions de travail lourdes et discriminatoires pour les Afro-américains et revendique les droits civiques pour tous. Elle s’implique dans le Freedmen’s Bureau qui aide les esclaves libérés à trouver un emploi. Elle commence une pétition, fin 1860, pour donner des terres aux anciens esclaves. Bien qu’elle reçoive un nombre important de signatures, le Congrès ne fait pas suite à sa demande [4].

Sojourner Truth décède en 1883. Son nom nous rappelle le courage dont elle a fait preuve, mais également sa lutte pour les droits des femmes et pour l’abolitionnisme [5].

Elle a marqué les femmes de son époque, mais également les femmes d’aujourd’hui.

SOURCES

[1] UNESCO, “Sojourner Truth - Biographie”, disponible sur www.unesco.org.

[2] Michals, D., “Sojourner Truth”, National Women’s History Museum, disponible sur www.womenshistory.org, publiée en 2015.

[3]History, “Sojourner Truth”, disponible sur https://www.history.com, publié le 29 octobre 2009.

[4] “Sojourner Truth Biography”, disponible sur www.biography.com, publié le 2 avril 2014.

[5] Magnus Crawford, “Sojourner Truth Biography”, disponible sur https://fr.swashvillage.org, sd.

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC

Sojourner Truth (National Portrait Gallery/Wikimedia Commons/CC