par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Citations, Colonisation, Intersectionalité, Mini-Séries

Citations

* L’évolution actuelle du racisme ne pourra être infléchie qu’à une seule condition : que les fondements du fonctionnement de notre société soient remis en cause.

Bibliographie

Née le 10 avril 1978 dans le 4ème arrondissement de Paris, Rokhaya Diallo est militante féministe intersectionnelle et décoloniale d’origine sénégalaise et gambienne. À côté de ses combats, elle est aussi journaliste, réalisatrice , écrivaine, chroniqueuse et tient un podcast [1] [3].

Elle est connue en Europe pour ses prises de positions sur le racisme et le sexisme tant à la télévision qu’à la radio. Ses livres “ Racisme : mode d’emploi” ou encore “ M’explique pas la vie mec” reflètent ces combats qu’elle mène depuis plusieurs années [1]. Notons qu’elle lutte contre de multiples discriminations. Elle a également produit un documentaire ciblant le cyberharcèlement intitulé “Les réseaux de la haine”. [5]

Depuis sa jeunesse, Diallo a toujours eu la flamme du militantisme. Pour financer ses études, elle travaille au Conseil local de la jeunesse en 2000. Dans ce cadre professionnel, elle a pour mission d’aider les jeunes les plus défavorisés dans leur insertion professionnelle [2].

Elle obtient son diplôme en droit international et européen en 2000 et poursuit son cursus scolaire à l’Université Panthéon-Sorbonne où elle sort titulaire d’un master en marketing et distribution dans l’industrie audiovisuelle en 2003 [2].

En 2007, elle fonde l’association Les Indivisibles. L’objectif de cette association est de “ déconstruire les préjugés grâce à l’humour”[a][b] pour lutter contre le racisme [3]. Toujours dans cette même idée de dénoncer le racisme sur le ton de l’humour, elle a créé la cérémonie “ Y ‘a Bon Awards”[c] [d]qui récompense, chaque année, des célébrités pour leurs propos racistes [3].

En 2009, Diallo devient chroniqueuse pour la Matinale de Canal+ et rejoint la chaîne de radio RTL. Entre 2011 et 2013, elle présente “Égaux mais pas trop ” sur LCP. Elle anime aussi “Fresh cultures” sur la station Mouv’ depuis 2011[2].

Cette militante aux multiples emplois est devenue l’exemple de plusieurs femmes. Elle reçoit, en janvier 2012, le prix de la lutte contre le racisme et la discrimination par le Conseil pour la Justice, l’Égalité et la Paix international [4]. En 2016, elle est également couronnée “Journaliste de l’année” lors de la cérémonie des European Diversity Awards à Londres [5] .

Depuis 2018, elle anime avec Grace Ly le podcast “Kiffe ta race”[e]. Les invités peuvent y discuter des réalités racistes, avec humour. Il est d’ailleurs considéré comme le pionnier dans le monde des podcasts antiracistes. [6] (N’hésite pas à lire la biographie de Grace Ly du 10 mars 2021).

sources :

[1] Babelio, “ Rokhaya Diallo” , disponible sur www.babelio.com, consulté le 20 avril 2021.

[2] Gala, Rokhaya Diallo”, disponible sur www.gala.fr, consulté le 20 avril 2021.

[3] M. Manel., “ Rohkaya Diallo”, disponible sur www.unwomensonu.wordpress.com , publié le 11 novembre 2020.

[4] Fnac, ‘ Rokhaya DIallo”, disponible sur www.fnac.com , consulté le 20 avril 2021.

[5] La Fonda, “Rokhaya Diallo”, disponible sur https://www.fonda.asso.fr, consulté le 20 avril 2021.

[6]L. Gabus “Le podcast, puissante arme antiraciste”, disponible sur https://lecourrier.ch, publié le 9 avril 2021

[a]On peut mettre un lien vers une des vidéos dans la description ? Si oui, je veux bien faire des recherches !

[b]Ouais hein ! juste les gens savent pas appuyer sur le lien en description ( c’est pas comme sur face) donc faut qu’ils aient la foi de faire un copier coller haha

[c]INCROYABLE

[d]On peut mettre un lien dans la bio vers le s

ite ?

[e]On peut mettre le lien aussi ?

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Belgique, Colonisation, History

Les Résistances à la conquête coloniale dans l’Etat indépendant du Congo

Mwami Msiri Ngelengwa Shitambi (msiri veut dire “la terre, le sol”), Roi du Garaganza (1850-20 Décembre 1891), disponible sur https://kingmsiri.com/fr/rois/

Introduction

Bien que les tracés du Congrès de Berlin, et la reconnaissance de l’Allemagne et des États Unis donnent le feu vert à Léopold II, les nombreuses nations congolaises n’ont jamais donné leur accord.

Les troupes coloniales sont constituées d’officiers blancs et de soldats d’Afrique de l’Ouest. Elles sont appelées les Forces publiques et conquièrent le territoire par la force entre 1880 et 1899. Et ce, non sans faire face à la résistance farouche des rois et chefs déterminés à défendre leurs territoires et leurs compatriotes.

Malgré l’occupation coloniale, certaines régions n’ont cessé de mener des résistances qu’à l’indépendance du Congo. L’histoire coloniale étant écrite majoritairement par des Occidentaux, ces révoltes et combats sont ignorés, quand ils ne sont pas criminalisés. Cette perspective nouvelle offre ainsi un nouveau regard sur l’histoire de la colonisation belge, celui d’un vaste espace peuplé par des peuples hétérogènes, des guerriers et des commerçants. Voici donc quelques-unes des nombreuses guerres et révoltes qui ont marqué la conquête coloniale des agents de Léopold II [6].

Rois et chefs congolais en résistance

Yekes

Suite à la conférence de Berlin, Léopold II et autres puissances africaines prennent l’Etat indépendant du Congo (EIC) pour acquis. Pourtant, aucune population de la région du Congo n’a participé à la conférence, Léopold II doit donc faire face à de nombreuses résistances. L’exemple du Royaume Yeke, situé dans le Katanga, était un royaume basé sur le commerce, et d’une superficie comparable à celle de la France. Il était dirigé par le roi M’siri, sa capitale était Bunkeya. Le peuple Yeke contrôlait les stocks de sel, l’exploitation des mines de cuivre et l’ivoire. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Européens n’ont pas découvert ces ressources puisqu’elles étaient déjà exploitées et échangées sur tout le continent et en dehors bien avant leur arrivée [1]. Très vite, Léopold II comprend qu’il devra faire face à des résistances. Pendant six ans, il envoie plusieurs hommes négocier avec M’siri, le roi du Royaume Yeke. Cependant celui-ci reste catégorique et refuse de céder un quelconque territoire afin d’éviter l’implantation de postes coloniaux. Afin de ne pas braquer Léopold, il accorde stratégiquement aux Belges le droit de s’installer à Lofoie, une ville infestée par les moustiques de la malaria, et qui subit des inondations fréquentes. Les agents de l’EIC demandent alors à ce que la capitale du royaume soit déplacée pour faciliter le commerce des européens, M’siri les laisse croire qu’il accepte. On remarque qu’il trompe les agents de l’EIC à plusieurs reprises, pour éviter de dire “non” car cela aurait poussé le roi belge à commencer une guerre [1]. Face à cette résistance, Léopold II envoie une armée de 300 hommes pour faire pression sur M’siri. Aujourd’hui, les descendants du roi racontent ce qu’il s’est passé. M’siri aurait demandé du temps supplémentaire pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes. Mais les émissaires coloniaux impatients tirent sur M’siri à trois reprises alors qu’il est chez lui, désarmé et le dos tourné. Les femmes décident d’en finir avec le conflit car elles considèrent que même s’ils gagnent cette bataille, ils ne pourront jamais vivre en paix. Léopold n’aurait jamais dû envoyer ses hommes. Les stocks d’ivoire, de cuivre et d’or, d’armes et de sel sont pillés, et les colons prennent le contrôle des exploitations. Le drapeau de l’EIC est alors dressé à Bunkeya [1].

Sanga

Cette résistance est présente dans tout le Congo et dure tout le long de la colonisation belge. En effet, les populations africaines n’étaient pas des victimes passives face à la colonisation. Dans l’extrême sud du Katanga, des guerriers du peuple Sanga, menés par le chef Mulume Niama, prennent les armes face à l’arrivée des armées de la Force publique. Bien que ces troupes soient dotées d’artillerie, Mulume Niama et ses hommes se sont battus avec témérité et parviennent même à tuer un officier. Ils ont toutefois dû se réfugier dans une caverne appelée “Tshamakele” [6]. Le commandant de la Force publique donne alors l’ordre d’allumer des feux aux entrées de la grotte pour obliger les guerriers sangéens à se rendre, sans succès. Malgré l’envoi d’émissaires, Mulume Niama refuse la capitulation. Trois mois plus tard, 178 corps sont retrouvés. De peur que cette résistance fasse de ces guerriers des martyrs, les soldats de la Force publique provoquent des éboulements aux entrées de la grotte, empêchant ainsi la découverte des corps sans vie [8].

Kasi

Dans le Bas Congo, Nzansu de Kasi, un chef de la région, mène une embuscade contre la station Baka Baka, qui signifie “Capture, capture”. Elle est nommée ainsi par Eugène Rommel, en référence aux nombreux rapts de travailleurs forcés que l’agent belge exploitait odieusement [8]. Le 5 décembre 1893, Nzansu tue Rommel et incendie la station. Il épargne cependant une mission protestante suédoise. Les rebelles brûlent ensuite deux stations d’États voisins. Ils entraînent ainsi l’arrêt de la circulation sur la route, “d’importance cruciale”, menant à Stanley Pool (lac à proximité de Kinshasa). Ils se battent alors durant huit mois contre les troupes coloniales, puis cinq ans sporadiquement, et ce en dépit de la technique de la terre brûlée appliquée par la Force publique [6].

C.N. Börrisson, missionnaire de la mission suédoise dit au sujet des colons : “Il est étrange que des gens qui se prétendent civilisés imagine qu’ils peuvent traiter n’importe comment leurs frères humains — quand bien même ils sont d’une couleur différente.” Il présente ensuite les exactions commises par Rommel sur les travailleurs forcés et les populations locales pour honorer la rébellion menée par Nzansu de Kasi [6].

Mutineries

Brigarde Piron, 16 février 2014, based on a watercolour postcard by James Thiriar ( 1899).

L’une des actions anticoloniales les plus importantes dans l’histoire du Congo est la Révolte des Batetela (1895-1908). Il s’agit de trois révoltes consécutives.

La première révolte : La Révolte des Batetela du Luluabourg

La première révolte a lieu en 1895 au Luluabourg (aujourd’hui appelée Kananga). Elle est connue sous le nom de Révolte des Batetela du Luluabourg. La cause principale de cette rébellion était l’exécution de Ngongo Lutete en 1993, accusé de trahison envers l’Etat indépendant du Congo. Il était un ancien esclave qui avait gagné son indépendance, et un homme politique puissant, très respecté du peuple Tetela. La Révolte des Batetelas de Luluabourg est une révolte contre l’Etat indépendant du Congo de Léopold II. Elle est menée par les troupes Tetela, peuple Congolais, enrôlées de force dans la Force Publique, qui était le bras armé du régime de Léopold II. Les rebelles tuèrent leurs officiers blancs et attaquèrent les diverses stations. La dernière bataille majeure de cette révolte a lieu en 1896 [2].

La seconde révolte: La Révolte de l’avant-garde de l’expédition du Nil

La Révolte des Batetela du Luluabourg a inspiré d’autres garnisons et d’autres soldats Tetelas à se révolter à leur tour. La seconde révolte majeure est connue sous le nom de la Révolte de l’avant-garde de l’expédition du Nil. Elle se déroule entre 1897 et 1898 dans le Nil Supérieur. A l’époque, le gouvernement belge est plus déterminé que jamais à envoyer des explorateurs belges au Congo. Une de ces exploration est assignée à Francis Dhanis, Vice-Gouverneur général de l’Etat indépendant du Congo [3]. A ce moment-là, une grande partie des soldats sont occupés à maintenir l’ordre après la révolte de Luluabourg et ne sont donc pas disponibles pour l’expédition. Malgré tout, Bruxelles pousse le départ. Francis Dhanis réunit donc à la hâte un nombre d’hommes suffisants pour partir. Parmi les soldats enrôlés, une grande partie sont des hommes qui s’étaient révoltés quelques années plus tôt. Les Tetelas présents sont armés et ont appris à maîtriser les armes à feu auprès des Belges. Très vite, l’expédition va prendre une sombre tournure. Les conditions sont insoutenables: les soldats doivent se déplacer à un rythme soutenu dans la forêt tropicale, sous une chaleur accablante, sous la crainte et sous l’hostilité des différentes populations. C’est la discipline et le traitement imposé qui vont conduire les soldats à se mutiner. Ils vont se ruer sur leurs supérieurs et les massacrer [4].

La troisième révolte : la révolte du fort Shinkakasa

X, vers 1900, fort de shinkakasa en RDC, disponible sur http://www.congoforum.be/upldocs/Shinkakasa%201900.pdf

La troisième a lieu en 1900 au fort de Shinkakasa. Ce fort a été construit par l’Etat indépendant du Congo pour défendre le fleuve et surtout empêcher les portugais d’avancer plus loin sur le territoire. 200 soldats et ouvriers de la Force Publique occupaient le fort tous les jours. Les soldats Congolais présents avaient été sélectionnés de manière à ce qu’il n’y ait pas de majorité ethnique afin d’éviter des révoltes comme les deux évoquées précédemment. Malgré ces précautions, les relations entre les colonisateurs et les Congolais se détériorent au sein du fort. La présence d’armes et de poudre ne fait qu’encourager la révolte qui grondait jusque là. La garnison présente se révolte sous l’impulsion des Tetelas et prend le contrôle du fort en menaçant par la même occasion la sécurité de Boma, ancienne capitale de l’Etat indépendant du Congo Batetela [3]. “Cette révolte et les autres rébellions de la Force publique étaient davantage que des mutineries de soldats mécontents ; elles annonçaient les guerres de guérilla anticoloniales qui allaient secouer l’Afrique centrale et méridionale à partir des années 1960” -Hochschild

Sources

[1] “Les Yekes et l’Etat indépendant du Congo entre confrontation et collaboration”, site Africa Museum, URL : https://www.africamuseum.be/fr/discover/history_articles/the_yeke_and_the_congo_free_state, Consulté le 09/05/2021.

[2] M. Douglas, La Révolte des Batetela en 1895: textes inédits, par Auguste Verbeken, Bruxelles: Académie royale des Sciences coloniales, dasse Sciences morales et politiques, Mém. in-8°, 7, 4 (Histoire), 1958.

[3] M.-L. Comeliau, « DHANIS (Francis-Ernest-Joseph-Marie, baron) », Biographie Coloniale Belge, Institut Colonial Belge, Bruxelles, (T.1), 1948, pp. 311-326.

[4] “Révolte des Batetela”, site Allmixo, URL : https://f.allmixo.com/detail40760032.html, Consulté le 09/05/2021.

[5] Kongo Network, “Kongo: Révolte des BATETELA (1895-1908) - ANTICOLONIALISME”, Youtube, 0:00:08:01, 26 juin 2018, URL : https://www.youtube.com/watch?v=XGtXojbtnOU, Consulté le 09/05/2021.

[6] A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, pp. 210-221.

[7] E. Ngodi, Résistances à la pénétration et la conquête coloniale au Congo (XIXe-XXe siècles), Saint-Denis, Connaissances et savoirs, 2016 (Sciences humaines et sociales, Histoire).

[8] Rédaction, « La lutte pour la liberté dans le Congo de Léopold II », Iwacu, les voix du Burundi, 05/05/2013, URL : https://www.iwacu-burundi.org/la-lutte-pour-la-libert-dans-le-congo-de-lopold-ii/, consulté le 09/05/2021. [9] Patrick Kalenga Munongo, “Mwami Mwenda Bantu Kaneranera of the Bayeke Kingdom - Garaganza”,

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Legal Text For All

La discrimination positive

21 Juillet 2021

Dans de précédents articles, nous avons évoqué la notion de discrimination, préjudiciable à tout point de vue. Et si la discrimination pouvait néanmoins présenter certains avantages ? Voici l’article qui répond à cette question !

Discrimination positive ou action positive ?

La discrimination positive est souvent présentée comme une façon de réguler les inégalités de chances. Ce mécanisme se présenterait comme l’inverse de la discrimination au sens usuel du terme : l’on privilégierait, par exemple, l’embauche de personnes racisées ou présentant un handicap (en tout cas, à chaque fois des personnes présentant un critère protégé*).

L’objectif parait légitime et noble mais si l’on veut faire un parallèle identique au concept de discrimination, cette embauche faite au nom de la discrimination positive se ferait au préjudice d’une personne non racisée ou ne présentant pas d’handicap qui par exemple, aurait davantage de compétences. Cette situation enclenchera donc à son tour une discrimination.

Répondre à une discrimination par une autre discrimination ? Non. Par contre, l’on peut voir l’objectif de régulation des inégalités et d’accroissement de l’intégration via le concept d’actions positives !

Ainsi, la discrimination positive réside dans le fait de, par exemple, sélectionner un candidat pour un travail alors qu’il n’a pas les mêmes compétences que les autres candidats. Ceci est interdit, quelles que soient les motivations qui fondent cette décision et qu’elles paraissent légitimes ou non ! Patrick Charlier, directeur d’UNIA, précise que

« En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas favoriser quelqu’un uniquement parce qu’il a – ou n’a pas – un handicap, un certain âge, une origine étrangère ».

A contrario, les entreprises belges peuvent très bien prendre des actions positives. Ainsi, sous certaines conditions strictes, l’on peut encourager l’emploi de certains groupes de la population (ex: les personnes handicapées, d’origine étrangère, plus âgées etc). Mais « Il ne s’agit pas de discrimination positive », comme l’évoque UNIA.

Une mesure d’action positive, c’est une mesure spécifique destinée à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique. C’est, au final, permettre l’accès de certains groupes habituellement sous-représentés au marché du travail. Ces mesures sont acceptées si elles constituent un moyen d’éliminer, sur le marché de l’emploi, l’exclusion sociale de certains groupes défavorisés sur la base d’un critère protégé.

En quoi consistent les actions positives ?

En faisant valoir le principe d’actions positives, une entreprise pourra, par exemple :

- Décider d’offrir des formations en informatique à ses employés plus âgés

- Mettre en place des quotas d’embauche pour les personnes en situation de handicap (ou pour un autre critère protégé)

- Lancer des campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles

- Faire de la promotion ciblée d’offres d’emploi auprès de certains groupes-cibles spécifiques

- Lancer des programmes de soutien aux candidats lors des procédures de candidature

- Mettre en place de nouvelles communications et procédures au services des ressources humaines

- Etc

Il s’agit, en quelque sorte, d’un tremplin que certaines entreprises décident de donner à certains candidats.

Mais cela ne se fait pas de n’importe quelle façon. La mesure d’action positive doit être contenue dans un plan d’action positive qui doit contenir notamment des informations sur la proportionnalité de la mesure, la description de l’objectif recherché ou encore la durée de la mesure.

Lorsque ce plan est élaboré (soit par convention collective* soit par acte d’adhésion), il doit être soumis au Ministre de l’Emploi afin qu’il l’approuve après vérification des conditions.

A noter : l’application d’actions positives n’est nullement obligatoire pour les employeurs !

Quel cadre juridique pour les actions positives ?

L’article 10 de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 (que nous avons déjà abordée précédemment) précise que :

“Une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères protégés ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d’action positive”.

En son deuxième paragraphe, l’article 10 pose les conditions pour mettre en oeuvre une mesure d’action positive :

- Il doit exister une inégalité manifeste

- La disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir

- La mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint

- La mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d’autrui.

Le troisième paragraphe donne, quant à lui, compétence au Roi pour déterminer (via un arrêté royal*) les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d’action positive peut être mise en œuvre.

C’est le cas depuis le 11 février 2019, date à laquelle un arrêté royal fixant les conditions de l’action positive a été adopté ! Cet arrêté offre donc un cadre juridique pour ces mesures en explicitant les étapes à franchir pour mettre en œuvre des mesures d’actions positives (plan d’action via plan d’adhésion ou convention collective, approbation par le Ministre etc => ce qui a été expliqué ci-dessus).

Les entreprises qui voudraient agir via des actions positives doivent donc se conformer au prescrit de cet arrêté royal.

Attention, cet arrêté précise que les entreprises peuvent mettre en place des actions positives sous d’autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l’action d’adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives ! Dans ce cas, les entreprises peuvent en informer le Ministre de l’Emploi.

– Dico juridique –

- Arrêté royal : En Belgique, un arrêté royal est un acte du pouvoir exécutif fédéral. Il est signé par le roi, contresigné par un ou des ministres ou secrétaires d’État qui en assument la responsabilité.

- Convention collective (de travail) : Une convention collective de travail (CCT) est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales et une ou plusieurs organisations patronales ou un ou plusieurs employeurs, fixant les relations individuelles et collectives de travail entre employeurs et travailleurs d’entreprises ou d’une branche d’activité et réglant les droits et devoirs des parties contractantes.

- Critères protégés : Les critères dits « protégés » par la législation antidiscrimination (lois fédérales, décrets et ordonnances) sont au nombre de 19 : prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance et origine nationale ou ethnique, le handicap, les convictions philosophiques ou religieuses, l’orientation sexuelle, l’âge, la fortune (autrement dit les ressources financières), l’état civil, les convictions politiques, les convictions syndicales, l’état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, la naissance, l’origine sociale, le sexe et la langue.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Général

Le racisme dans le milieu sportif

Récemment au cœur de l’actualité, le racisme dans le domaine sportif connaît un essor particulièrement inquiétant.

En effet, nous sommes témoins d’un nombre impressionnant de comportements racistes et discriminatoires spécifiquement dirigés à l’encontre des personnes racisées au sein de divers domaines sportifs. Tant les supporters que certaines organisations sportives perpètrent un environnement toxique et dangereux à la fois mentalement et physiquement pour les personnes racisé.e.s.

Des objets, des aliments tels que des bananes ou des injures sont par exemple lancés aux personnes noires, elles sont huées par les foules et victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux [1] [2]. Il peut être étonnant que le sport, domaine censé rassembler le peuple et créer une certaine cohésion nationale, soit le vecteur de tant de racisme. Ainsi, “les actes racistes révèlent les contradictions du sport, car ses valeurs sont celles d’un langage universel qui promeut le respect et l’ouverture aux autres” [1].

Ce qu’il est important de noter c’est que ces actes restent souvent impunis [1] et ce, même s’il existe des organisations telles que la LICRA qui lutte et aide les victimes de racisme dans les mouvements sportifs. C’est pourquoi certains mouvements de protestation commencent à s’organiser pour pointer du doigt le problème. Ainsi, à titre illustratif, un boycott des réseaux sociaux avait été aménagé du 30 avril au 3 mai 2021 par les clubs de football anglais (qui a par la suite motivé d’autres équipes du monde à faire de même) [2].

En effet, les réseaux sociaux n’ont fait qu’accentuer le racisme dans le sport. La possibilité de commenter les prestations des athlètes en direct a permis de démontrer que les personnes racisées ne possèdent pas la même marge d’erreur et qu’elles provoquent une sympathie limitée du public. Une simple défaite est suffisante pour passer d’héros à ennemi de la société. De plus, nous remarquons que les aptitudes et capacités des personnes racisées sont constamment remises en cause, les obligeant à passer davantage de tests et à se prouver régulièrement.

Exemple de cas concrets de racisme dans le milieu sportif

1. Le racisme au sein du football

Les exemples de racisme dans le milieu du football sont malheureusement nombreux. Vous vous en souvenez sûrement tous car cela s’est passé il y a seulement quelques mois, mais un exemple marquant est la déferlante de haine qu’ont subi trois joueurs anglais après la défaite de l’Angleterre face à l’Italie lors la finale de l’Euro 2020 [3]. En effet, après avoir manqué leur tir au but, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Loin d’être un événement anodin, le ministre de la culture et des sports, Olivier Dowden, a demandé à ce que les plateformes de réseaux sociaux s’attaquent et punissent davantage le racisme en ligne [4]. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la FA, les clubs de la Premier League, de la deuxième division et de la Super Ligue féminine ainsi que des organisations représentants les principaux acteurs du football ont décidé de ne rien publier sur leur réseaux entre le 30 avril et le 3 mai pour mettre l’accent sur la situation alarmante du racisme dans le milieu du football [4]. D’autres cas, tels que les insultes qu’ont reçu les joueurs roumains du Dinamo Bucarest par les supporters de la Lazio Rome durant leur match à Rome, démontrent encore une fois que le racisme dans le monde du football est autant présent en ligne que sur le terrain [5].

Cependant, il est à noter que ce ne sont pas seulement les supporters qui adoptent des comportements racistes mais aussi les corporations sportives en tant que telles. Par exemple, en 2010, Médiapart a révélé que la Direction technique nationale “ aurait émis la volonté de limiter, voire d’« éradiquer » les joueurs binationaux évoluant dans des équipes africaines et nord‐africaines, et les joueurs dits « costauds » – les « Blacks »” lors de leurs sélection de jeunes joueurs [6].

Etienne Bonamy, « Racisme dans le football: on arrêtera autant de matchs qu’il le faudra », L’Humanité, publié le 30 octobre 2023, disponible sur https://www.humanite.fr/sports/football/racisme-dans-le-football-on-arretera-autant-de-matchs-quil-le-faudra

Le combat pour éradiquer le racisme dans le monde du football est encore long et doit se faire tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein des institutions sportives.

2. Mysogynoir* dans l’athlétisme

Un exemple marquant du racisme dans le sport est celui de Caster Semenya. Cette athlète est double championne olympique et triple championne du monde sur 800m mais, en 2020, elle est contrainte d’arrêter sa pratique sportive. En effet, la fédération internationale d’athlétisme lui a imposé de prendre des traitements pour diminuer son taux de testostérone car son hyperandrogénie** l’avantagerait trop face à ses concurrentes. Caster Semenya a refusé de se plier à cette exigence, il lui a été, dès lors, interdit de participer aux différentes compétitions.

Outre les questions qui se posent vis-à-vis de la place des personnes intersexes dans le sport et, de manière plus générale, vis-à-vis du sexe comme construction sociale, il est particulièrement important de relever ici le racisme qui sous-tend le contrôle et les pressions subis par Caster Semenya. Bien qu’elle dispose d’un palmarès impressionnant, elle n’est pas l’athlète féminine la plus rapide du monde sur 800m, mais les athlètes se trouvant au-dessus d’elle dans les rankings sont blanches et/ou correspondent aux standards de la « féminité » occidentale et n’ont donc jamais dû se soumettre à des tests hormonaux[7].

Le cas de Caster Semenya n’est pas isolé, puisque la majorité des athlètes qui ont subis des pressions de la part de la fédération internationale d’athlétisme pour prendre des traitements et donc modifier leurs corps, pourtant en bonne santé, sont des athlètes racisées comme Santhi Soundarajan, Dutee Chand, Nancy Navalta et le plus souvent noires telles que Francine Niyonsaba, Margaret Wambui, Aminatou Seyni…[8]

Malheureusement, les athlètes ne sont pas les seules sportives racisées à être stigmatisées pour leur prétendu manque de féminité, c’est également le cas des joueuses de tennis Serena et Vénus Williams, de la judokate Edinanci Silva ou encore de la patineuse Surya Bonaly [8].

3. Insultes anti-asiatiques

Dans le domaine sportif, le racisme anti-asiatique surgit également sous différentes formes. Que ce soit par communication orale ou virtuellement, beaucoup de sportif.ve.s professionnel.le.s d’origine asiatique sont sujets à des insultes racistes. Depuis l’épidémie de la covid, ce phénomène s’est amplifié aux Etats-Unis. [9] Donald Trump, ancien Président des USA, qualifiait d’ailleur le virus de “peste chinoise” à l’époque de son apparition. [9]

Chloe Kim, championne olympique de snowboard, en a fait les frais via les réseaux sociaux. Née en Californie de parents coréens, elle reçoit chaque jour des insultes anti-asiatiques depuis 2014, année au cours de laquelle elle gagne une médaille d’argent au X Games à Aspen (Colorado). Aujourd’hui, ce sont des centaines d’injures par mois qu’elle reçoit. [10] Elle affirme d’ailleurs, dans un entretien sur la chaîne ESPN, ne plus oser sortir de chez elle sans moyen de défense.[10]

Sakura Kokumai, karatéka américaine d’origine asiatique, a subi des injures lorsqu’elle s’entraînait dans un parc (Caroline du Sud). En effet, un homme lui a lancé des propos racistes et discriminants pendant sa session de sport. Elle se dit particulièrement étonnée par la violence de l’homme et la passivité des passants qui ont vu et observé la scène ; ils n’ont rien dit. [11] Cette passivité ne signifie pas nécessairement l’accord du “public”, mais prouve qu’un travail de dénonciation est nécessaire pour faire passer ce genre d’attitude dans l’ordre de l’impensable et l’inacceptable. Le racisme banalisé se trouve aussi là, dans le non-dit.

Les deux cas présentés ci-dessus ne sont que des exemples, parmi tant d’autres. Un Centre d’étude à l’Université de San Bernadino en Californie affirme que les violences envers les américains asiatiques ont très fortement augmenté en 2020 [9]. Ces insultes racistes sont particulièrement alarmantes. Actes de violence et de haine, ils déferlent dans le monde sportif et ont un impact considérable. Néanmoins, des gestes de protestations diffusés en direct ou via les réseaux sociaux par les sportifs professionnels permettent de transmettre des messages politiques et leur engagement dans la cause anti-raciste. [12]

Lexique

*Mysogynoir: Ce terme, inventé Moya Bailey, une académique queer noire et féministe, désigne une forme de misogynie envers les femmes noires dans laquelle la race et le genre jouent un rôle concomitant.

** Hyperandrogénie: Cela désigne une surproduction de testostérone.

Sources

[1] V. Sassoon, “Sport et discrimination : le regard des media”, Séminaire organisé par le secrétariat de la Campagne Dites Non à la discrimination du Conseil de l’Europe, disponible sur www.coe.int, consulté le 24 septembre 2021.

[2] T. Delaunay, “ Contre le racisme, le monde du sport va boycotter les réseaux sociaux ce week-end”, disponible sur www.huffingtonpost.fr, publié le 30 avril 2021.

[3] Le Figaro, “Euro: après la finale perdue, flot d'insultes racistes sur trois joueurs anglais”, disponible sur www.lefigaro.fr , publié le 17 juillet 2021.

[4] Le Monde, “ Euro 2021 : Boris Johnson dénonce les insultes racistes visant des joueurs anglais après leur défaite en finale”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 12 Juillet 2021.

[5] K. Wachter, “Le racisme dans le football –le football contre le racisme L'expérience de fare”, disponible sur www.un.org, consulté le 25 septembre 2021.

[6] A. Oualhaci, “ Etre sportif et racisé, entre essentialisation et émancipation”, in Omar Slaouti et al., Racismes de France, La Découverte, Paris, 2020, p. 311.

[7] Tout va bien, “Caster Semenya ou comment le sexe est une construction sociale”, disponible sur www.toutvabien.tv, publiée le 19 avril 2021.

[8]A. Oualhaci, “Être sportif et racisé, entre essentialisation et émancipation”, in Omar Slaouti et al., Racismes de France, La Découverte, Paris, 2020, p. 318.

[9] E. Degbe, “Contre le racisme anti-asiatique aux Etats-Unis, les prises de paroles se multiplient” disponible sur https://www.huffingtonpost.fr, publié le 25 avril 2021

[10] Ouest-France, “Racisme. La championne olympique de snowboard Chloe Kim bombardée d’insultes anti-asiatiques” disponible sur https://www.ouest-france.fr, publié le 2 avril 2021

[11] J. Harvey “ U.S. Olympic Athlete Sakura Kokumai Targeted in Racist Attach”, disponible sur https://www.huffpost.com, publié le 4 septembre 2021

[12] E-Tvsport, “Des gestes de protestation restés mémorables dans le monde su sport”, disponible sur https://www.sports.fr, publié le 25 septembre 2017

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation, History, Personnages

Joseph Conrad

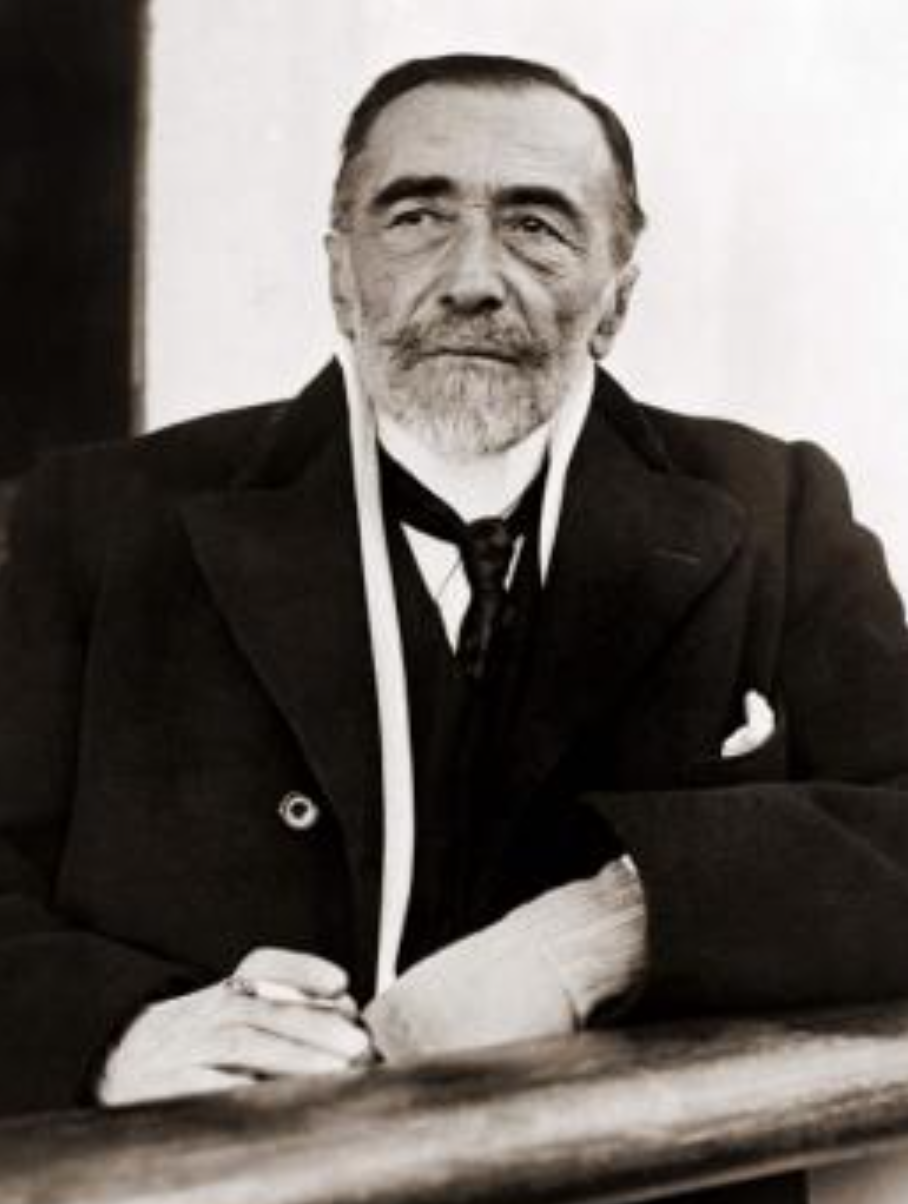

East News, Joseph Conrad, 1923

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, de son vrai nom, naît le 3 décembre 1857 dans la ville alors russe, de Bredychiv. Issu de la noblesse terrienne polonaise, son père est un fervent nationaliste qui luttera toute sa vie pour l’indépendance de la Pologne, face à l’Empire russe [3]. Le jeune Józef, fils unique, connaît de ce fait, dès l’âge de 4 ans l’exil en Russie. Il sera confronté à deux traits qui apparaîtront dans ses œuvres : la “solitude de l’héroïsme” et la “vanité du sacrifice pour une cause perdue”. Dès l’enfance, son père l’expose aux œuvres des grands romantiques polonais; ainsi qu’à Shakespeare, Dickens, Byron; Hugo, Flaubert et Maupassant. Tout cet apport de littérature occidentale servira de matrice à son écriture, et influencera son exil prochain [1].

Dès 1874, Conrad orphelin, s’exile pour éviter la conscription dans l’armée russe. Il part à Marseille pour devenir marin. Il aura des soucis de dettes, et après quelques rocambolesques événements décide, à partir de 1878, d’entrer dans la Merchant Navy. Il y gravit tous les échelons pour devenir capitaine dix années plus tard. Entre-temps, il apprend l’anglais et prend la nationalité britannique. Grâce à son métier, il passe par l’Inde, Singapour, les îles indonésiennes, l’Australie et est pétri d’un exotisme qui se retrouve dans ces premiers romans. En 1890, il embarque pour le Congo, une expérience dont il ne sortira pas indemne [2].

Cette passion pour l’inconnu est présente chez lui depuis ses 9 ans. Le mystère que représentaient les espaces peu cartographiés le fascinait. Lorsqu’il apprend que Stanley rentre d’Afrique, son fantasme d’enfant le mène à postuler dans la nouvelle colonie du Congo. Il se rend donc à Bruxelles pour passer un entretien d’embauche dans lequel, comme tout le monde ou presque, il se montre crédule à propos des intentions “civilisatrices” de Léopold II [2]. Il passe 6 mois au Congo, au cours desquels il rejoint les Stanley Falls (au cœur du Nord congolais) dans des conditions difficiles. Si bien qu’il tombe malade et décide, une fois rétabli, de prendre la route du retour. Durant ce court séjour, la cupidité et la brutalité des hommes blancs sur place l’ont horrifié de sorte que sa vision de la nature humaine en est restée marquée à jamais (2).

De retour en Europe, il publie ses premiers livres, en anglais : Almayer’s Folly (1894), An Outcast of the Islands (1896), The Nigger of the “Narcissus” (1897); des romans d’aventures dans des cadres exotiques. Conrad met en lumière le côté obscur des hommes dans An Outpost of Progress, publié en 1896. Il y décrit les péripéties de deux jeunes européens attirés par le commerce de l’ivoire dans le nouvel État Indépendant du Congo. A mesure que le temps passe, les protagonistes sont isolés et finissent par vouloir échanger de l’ivoire contre des esclaves. L’histoire des deux hommes se termine tragiquement [1]. Son expérience dans la colonie belge lui a aussi inspiré son ouvrage The Heart of Darkness, en français : Au Coeur des Ténèbres (1899). Un chef d’œuvre qu’il a mis près de huit ans à rédiger.

Dans le livre, il raconte à travers son alter-ego, Charles Marlow, l’expérience d’un jeune homme engagé par une compagnie maritime pour transporter l’ivoire sur le fleuve Congo. Lors de son périple, Marlow donne à voir les “hommes-cordes”, ces êtres enchaînés, affalés qui construisent le chemin de fer Congo-Océan. Leur état de mort, encore vivant, comparé par Conrad à des “ombres noires de maladie et d’inanition gisant”. Des ombres qui, quand elles ont la possibilité de se reposer, le font en rampant tellement elles sont épuisées. Il raconte aussi les villages abandonnés par peur d’être raflés et endurer le même sort [2, 6].

Au cours du récit, Marlow rencontre l’ambitieux M. Kurtz, qui a amassé de “légendaires quantités d’ivoire” tout en s’enfonçant dans la sauvagerie absolue [2]. Une des première image significative du livre est la description de la maison de Kurtz. Celle-ci est entourée de têtes de cadavres d’hommes noirs montées sur des piques. En outre, Kurtz est autant un meurtrier, qu’un peintre et un poète vibrant d’éloquence. Il écrit des pages et des pages pour la Société internationale pour la suppression des coutumes sauvages et appelle à « Exterminer toutes les brutes !” [2]. Le profond paradoxe de l’ambition coloniale est montré sans abat-jour.

Pour écrire le personnage de Kurtz, Joseph Conrad s’est probablement inspiré du chef de station de Stanley Falls, le montois Léon Rom. Tout comme Kurtz, il entourait son parterre de fleurs de têtes coupées et s’adonnait également à la peinture. Comme Kurz, il a écrit un texte sur le Congo, rempli de clichés racistes pour justifier la colonisation [2].

Conrad n’échappe toutefois pas à la vision lyrique de la colonisation de son pays d’adoption, et au “racisme victorien” qui en découle. Bien qu’ils mettent en exergue la faillite du “projet civilisateur” au Congo, il mentionne par exemple le plaisir de voir la carte des possessions britanniques “car on sait qu’un vrai travail y est accompli” (5). De plus, les personnages noirs n’ont droit dans le livre qu’à quelques mots, le reste de leur expression est interprété de manière grotesque et biaisée [2]. Cette critique est portée par l’auteur Chinua Achebe en 1975. Ce dernier donne un cours intitulé “Une Image de l’Afrique : le Racisme dans Au Coeur des Ténèbres”, une perception du roman qui fait date [8].

Sa lucidité sur la réalité du système colonial et la description de ses acteurs disent tout du gouffre moral et humain qu’est la colonisation. Au Cœur des Ténèbres est aujourd’hui l’un des grands classiques de la littérature anglaise toute époque confondue. Son roman et ses personnages ont inspiré jusqu’à aujourd’hui nombre de philosophes, écrivains et films, allant de “Apocalypse Now” (1979) où le drame colonial du Congo est transposé au Viêt Nam, à “La légende de Tarzan” dernièrement (2016)[6]. Joseph Conrad continue à publier après et publie Nostromo (1904) qui se passe dans une mine d’argent en Amérique du Sud, il reste lui aussi comme un des grands livres de la littérature anglaise [1].

Il décède à l’âge de 66 ans, probablement d’un arrêt cardiaque dans sa maison du Kent en Angleterre

Sources

[1] André TOPIA, « CONRAD JOSEPH - (1857-1924) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le19/10/21 https://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph-conrad/

[2] A. Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold, La terreur coloniale dans l’Etat du Congo, 1884-1908, Texto semi-poche, Tallandier.

[3] Article Joseph Conrad, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad, consulté le 19/10/21

[4] J. Conrad, A Personal Record p.13

[5] J. Conrad, Heart of Darkness : An Authoritative Text, Backgrounds, Sources, Critcism p.13

[6] Idem, p.50-51

[7] France Inter, “Ça peut pas faire de mal, « Au cœur des ténèbres par Conrad ” émission du 17 février 2018, disponible sur www.franceinter.fr

[8] Société française de littérature générale et comparée, https://sflgc.org/agregation/maisonnat-claude-au-coeur-des-tenebres-de-conrad-presentation/

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation

Les espaces publics, qui constituent des lieux de passage et de rassemblement, ne sont pas neutres et représentent souvent les valeurs, les idées et convictions promues par la société et les politiques qui la régissent. Ainsi, elles ont souvent été des lieux de propagandes coloniales (parfois insidieuses) et, par conséquent, la représentation d’un racisme systémique.

Lorsque l’on parle de décolonisation, il s’agit de reconstituer des histoires, des langues et de se réapproprier les cultures niées par les colonisateurs [1] Quand on parle de décolonisation des espaces publics, on parle surtout de déconstruire des symboles présents dans ceux-ci, qu’il s’agisse de noms de rue, de bâtiments, de statues, etc.

Construire un espace public juste est le droit qui est proclamé. Ce questionnement a pris de l’ampleur avec la médiatisation des violences racistes vécues par les personnes racisées et aussi avec le “caractère cosmopolite des populations” qui “contraint […] de répondre à une exigence de justice mémorielle qui doit s’inscrire dans son esthétique, son iconographie, ses fonctionnalités et ses désignations” [2] Puisque l’espace public représente les valeurs collectives et la pensée partagée d’une communauté [2], des figures représentant un colonialisme ancré sont de plus en plus discréditées. Il faut ajouter à cela la nécessité de représenter les personnes racisées et leurs intérêts.

La décolonisation de l’espace public se fait soit en recontextualisant les bâtis, objets et statues – ce qui permettrait d’obéir à un certain devoir de mémoire – soit, en contre-signifiant avec des symboles de luttes décoloniales [3]. La deuxième solution semble privilégiée par certains activistes qui voient à travers ce geste une réelle réinterprétation de l’histoire ; qui permettrait d’éviter d’assigner à l’oubli un phénomène mondial en le “retirant” simplement de l’espace public ou en ajoutant un texte explicatif qui nuirait ou affaiblirait la cause. User de cette deuxième solution permettrait davantage d’appuyer sur le processus de lutte et “de prendre au sérieux les luttes activistes à l’œuvre » [1].

La décolonisation de l’espace public ne veut pas effacer l’histoire coloniale; au contraire, elle veut le rendre visible. Malgré tout, cette quête pose des questions sur les “bonnes manières” de décoloniser l’espace public. Et bien qu’aucune réponse absolue n’existe, la nécessité d’ajouter des symboles de résistance pour répondre à un devoir de mémoire interroge. Devons-nous représenter toutes les luttes et toutes les communautés? Cela ne risquerait-il pas de faire de l’espace public un champ de bataille iconique? [2] Et, à l’inverse, ne pas représenter et tenter de neutraliser l’espace public est-il possible et juste? Quoi qu’il en soit, la décolonisation de l’espace public n’est pas une problématique à laquelle répondre est simple, mais qui est pourtant nécessaire.

L’origine de la décolonisation

La décolonisation de l’espace public est loin d’être un nouveau débat. Les 21es siècles sont marqués par divers mouvements protestant les diverses statues qui glorifient l’époque coloniale. En effet, nous pouvons par exemple citer les mouvements comme “Rhodes must fall” débuté en 2015 dans les universités de Cape Town et Oxford afin de déboulonner les statues de Cecil Rhodes, colonialiste anglais [4]. Le mouvement “Faidherbe doit tomber” a également été entamé en 2017-2018 à Lilles afin d’enlever les statues de Faidherbe car ce dernier était renommé notamment pour sa participation à la conquête et la colonisation du Sénégal. [5]

Toutefois, bien que poursuivant un objectif similaire, ces mouvements étaient jusqu’alors indépendants les uns des autres. L’effort de réflexion et de protestation qui a suivi le tragique meurtre de George Floyd a permis de mettre en avant, au niveau international, la manière dont l’espace public glorifie une époque qui, pour les personnes racisées, est parsemée de douleur. Ainsi, avec le mouvement Black lives matter, la décolonisation de l’espace public est devenue une initiative poursuivie à plus grande échelle dans un grand nombre de pays.

Le mouvement BLM a mené une critique des structures institutionnelles et des systèmes politiques. La critique majeure opposée à ceux-ci est le peu de considération allouée aux personnes racisées. Or, le racisme et la colonisation sont deux faces d’une même pièce. Les structures racistes sont une conséquence directe de la haine raciale répandue notamment durant la colonisation. Ainsi, “le maintien [des statues, ndlr] revient sans doute à reconnaître tacitement l’existence d’un lien entre ce passé colonial et l’état actuel des choses. Il implique d’envisager la possibilité même d’un décalage entre les valeurs démocratiques et de droits humains que nous proclamons, et la réalité politique et sociale d’une société inégalitaire.” [6]

La réaction citoyenne

Il est indéniable que la naissance de ce mouvement a aussi entraîné la naissance d’un contre-mouvement au niveau citoyen [8], mais nous avons fait le choix de nous attarder sur les actions positives.

Ainsi, à partir de juin 2020, “à Bruxelles, le buste de Léopold II, situé au square du Souverain, a été renversé et maculé de peinture rouge ; des plaques de rue signalant l’avenue Léopold II ont été dégradées aussi à la peinture rouge ; un buste du roi Baudouin a également subi le même sort, sans parler de la statue équestre de Léopold II sur la place du Trône qui essuie de manière régulière la colère de militants fustigeant la colonisation”[8].

Une pétition lancée le 7 juillet 2020 récolte plus de 80.000 signatures pour l’enlèvement de toutes les statues de Léopold II présentes sur le territoire de la ville de Bruxelles. Dans d’autres villes, des citoyens et citoyennes ont obtenu le déboulonnement effectif de certaines statues suite à leurs pétitions et à leur mobilisation. C’est le cas de Marie-Fidèle Dusingize, étudiante à l’UMons, qui a obtenu “le retrait définitif de la statue de Léopold II qui séjournait dans les locaux de Warocqué à côté de la Salle académique” de l’Université de Mons [9].

Comme déjà abordée dans notre introduction, la question de la décolonisation de l’espace public ne se limite pas au déboulonnement/à la dégradation de certaines statues. Ainsi, plusieurs artistes ont fait résonner leurs œuvres avec leur engagement pour la décolonisation de l’espace public. Cette volonté transparaît dans tout le travail de l’activiste Laura Nsengiyumva qui a par exemple reproduit la statue de Léopold II dans un bloc de glace, statue qui a donc progressivement fondu [10].

Des collectifs citoyens* organisent aussi des balades décoloniales dans différents lieux pour alerter sur la dimension coloniale et/ou raciste de ces endroits et monuments, dimension qui reste sinon généralement inaperçue. C’est le cas des bâtiments dont nous avons déjà fait mention précédemment, mais aussi d’autres plus méconnus tels que le “Monument du Congo” au sein du Parc du Cinquantenaire ou la fresque de B.D. Odilon Verjus qui met en scène un homme blanc “sauvant” Joséphine Baker très sexualisée et exotisée [11].

La liste des actions menées à l’heure actuelle est encore longue, comme le travail de certaines associations pour décoloniser les éléments coloniaux et racistes des carnavals belges, mais il est indéniable qu’une partie des citoyens et citoyennes veulent voir un changement s’opérer et qu’une réaction des politiques se fait attendre.

La position belge au niveau politique

A Anvers, Mons ou encore Louvain, les statues et bustes du roi colonisateur ont été enlevées par les universités ou par les communes elles-mêmes [12]. Mais quel est l’avis du gouvernement belge sur la question ?

En juillet 2020, une majorité des députés bruxellois de la commission des affaires générales s’était prononcé en faveur d’une résolution ayant pour but de débuter une décolonisation de l’espace public [13]. Cette tâche, afin de représenter un travail commun, est liée au travail d’un groupe de pilotage composé d’académiques mais aussi d’agents du secteur associatif lié à la diversité [13]. Leur but est donc d’examiner et de trouver la meilleure approche pour chaque situation. Leur rapport devrait sortir à la fin de cette année[14].

En parallèle, le secrétaire d’Etat bruxellois en charge du patrimoine et de l’Urbanisme, Pascal Smet, avait annoncé la création d’un groupe de travail sur la décolonisation de l’espace public à Bruxelles [13]. C’est un total de 16 personnes originaires de toute la Belgique qui constituent ce groupe de travail et qui ont pour mission de rendre un rapport final en fin 2021 concernant un plan d’action concret ainsi que des recommandations pour la décolonisation de l’espace public bruxellois [15].

Enfin, toujours en juillet 2020, le Parlement fédéral a lancé une « Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver» et a invité un groupe de plusieurs experts à se positionner sur la question du passé colonial belge afin d’aider la Commission [16]. Le groupe d’experts a rendu un rapport accablant le 27 octobre 2021 [16]. Ce qui ressort entre autres de ce rapport est le lien qu’il existe entre le passé colonial belge et le racisme persistant dans notre pays. En effet, les répercussions de ce passé ont un effet à long terme sur les générations futures [16].

En conclusion, plusieurs historiens mettent en avant les relations entre la représentation de l’espace public et le racisme structurel. La politique belge se penche donc sur la décolonisation de l’espace public, mais aucun consensus n’a encore été trouvé pour le moment.

________________

Sources

[1]Vergès Françoise, « Mémoires fragmentées, Histoires croisées. Esclavage colonial et processus de décolonisation », NAQD, 2013/1 (N° 30), p. 117-136. DOI : 10.3917/naqd.030.0117. URL : https://www.cairn.info/revue-naqd-2013-1-page-117.htm

[2] T, Amougou. “Décoloniser l’espace public: une guerre des mémoires?” disponible sur https://www.jeuneafrique.com, publié le 18 juin 2020

[3] “ Conditions minimales pour une décolonisation de l’espace public” disponible sur https://blogs.mediapart.fr/, publié le 24 juin 2020

[4] S. John, “Statues, Politics and The past”, disponible sur www.historytoday.com, publié le 9 septembre 2019.

[5] voir le site www.faidherbedoittomber.org

[6] A.Hajji et R. Maes, “Symboles coloniaux dans l’espace public: la statue qui cache la forêt”, disponible sur www.revuenouvelle.be, consulté le 6 novembre 2021.

[7] V. CLETTE-GAKUBA et M. VANDER ELST, “Une tentative de décolonisation de la statue de Léopold II”, I.E.B., 02 avril 2020, disponible sur https://www.ieb.be/Une-tentative-de-decolonisation-de-la-statue-de-Leopold-II

[8] A. HAJJI et R. MAES, “Symboles coloniaux dans l’espace public: la statue qui cache la forêt”, Revue Nouvelle, 2020/5, p. 7 et s.

[9] I. PALMITESSA, “L’UMons retire un buste de Léopold II suite à une pétition”, RTBF, 09 juin 2020, disponible sur https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-umons-retire-un-buste-de-leopold-ii-suite-a-une-petition?id=10518654.

[10] Pour voir l’oeuvre en question : https://www.youtube.com/watch?v=kmFHM0RUAWY&ab_channel=LauraNsengiyumva.

[11] V. CURTO, “Le “Monument du Congo” à Bruxelles. Un patrimoine difficile”, Bamko-Cran asbl, 2018, disponible sur: https://fr.calameo.com/read/0067233537d6844032fb1.

[12] L. Kihl, “ Statues de Léopold II : “ On vandalise pour essayer de faire cesser l'emprise de ces monuments ”, disponible sur www.lesoir.be, publié le 11 avril 2020.

[13] Belga, “ Décolonisation de l’espace public à Bruxelles: le parlement régional créera un groupe de travail”, disponible sur www.rtbf.be, publié le 13 juillet 2020.

[14] Belga, “ Décolonisation de l’espace public : les Verts demandent d'accélérer le tempo; Smet soutient que l’on est dans les temps”, disponible sur www.lalibre.be, publié le 14 avril 2021.

[15] M. Dehont “ Le groupe de travail Bruxellois sur la décolonisation se met en place”, disponible sur www.pascalsmet.presly.com, publié le 4 novembre 2020.

[16] R. Okeseleke “ Belgique : une expertise accablante sur le passé colonial du pays déposée au parlement belge ” disponible sur www.digitalcongo.net , publié le 01 novembre 2021.