par racism-search | Avr 12, 2022 | Articles, Hypersexualisation, Intersectionalité, Préjugés

Les stéréotypes liés aux femmes

Introduction

Lors de notre premier post sur les préjugés, nous avons abordé les préjugés comportementaux ainsi que physiques. Ce deuxième article sera dédiée aux stéréotypes liés aux femmes racisées.

Les femmes issues des minorités subissent une double disrimination à cause de leur genre et de leur soi-disante race. Il est donc important, dans un premier temps, de se focaliser sur les différentes discriminations qu’elles subissent; et puis dans un second temps, d’introduire celle-ci dans le concept plus global d’intersectionnalité, que nous aborderons au courant du mois de mars. Nous avons relevé et analysé un préjugé sur les femmes de la communauté asiatique, maghrébine ainsi que de la communauté noire.

La femme asiatique fétichisée

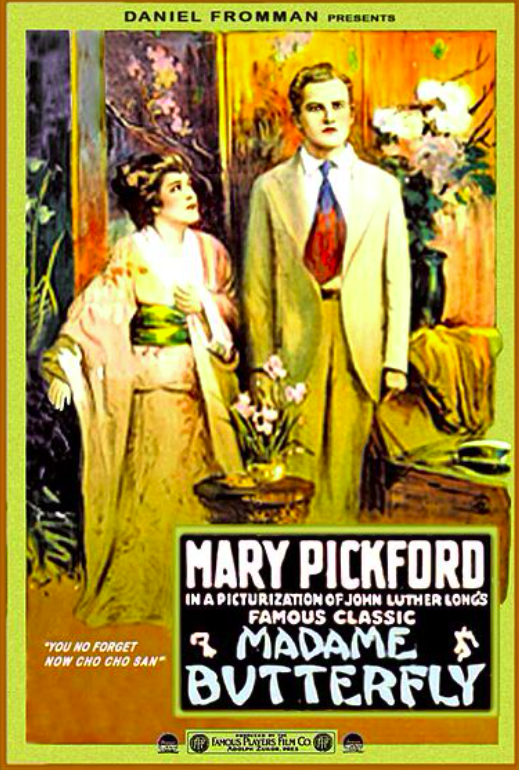

Les préjugés de soumission et de docilité qui entourent les femmes asiatiques nous viennent de la colonisation. A cette époque, les femmes sont mises en parallèle avec les colonies vulnérables qu’il faut conquérir et soumettre tandis que l’homme blanc est perçu comme l’Occident conquérant. En effet, l’Orient était représenté comme un territoire sexuel, mystique et exotique [1]

Poster de Madame Butterfly par Daniel Fromman

A l’heure actuelle, la femme asiatique est encore vue comme une “ femme-enfant”, androgyne, impassible et insondable [2].

«C’est la façon dont le corps est formé, la couleur de la peau… C’est tellement différent ” ~extrait de la série de court métrage “ They’re all so beautiful”.

Dans l’imaginaire générale, on pense que derrière leur côté intelligent et discret ( préjugés analysés lors de notre premier article), les femmes asiatiques sont en réalité des prédatrices sexuelles qui cachent bien leur jeu. Tous ces clichés sont tels qu’aux Etats-Unis on appelle ça la “yellow fever”. Concrètement, ce concept désigne un “fétichisme raciste” qui instaure une impression d’homogénéité entre les femmes asiatiques, mais aussi une différenciation par rapport à la femme blanche occidentale [3].

“C’est marrant, tu cries comme une Asiatique au lit.” ~Témoignage de Lucy Lam

S’ajoutent à cela les images péjoratives découlant des vidéos pornographiques mais aussi de la représentation de ces dernières à la télévision ou dans le monde du cinéma où elles sont souvent associées à des rôles de masseuses ou de prostituées. De plus, plusieurs films sur les geïshas du Japon ou sur la guerre du Vietnam, ou encore des mangas reléguent la femme asiatique au rang d’objet sexuel [3] [4].

C’est pour lutter contre ces préjugés et d’autres encore que des magazines tel que KOÏ ou encore des comptes instagram tel que Sororasie ont vu le jour et se battent pour mettre en avant les cultures asiatiques (qui sont, rappelons-le, différentes les unes des autres) ainsi que la vision de la femme asiatique comme personne individuelle et loin des clichés dégradants que nous transportons depuis des siècles.

La femme voilée soumise

Les femmes voilées sont souvent le sujet de nombreuses critiques, qui émergent à la suite d’un manque d’intérêt, une peur de l’inconnu et une influence des schémas de pensée et jugements que les pays occidentaux projettent sur la religion islamique.

La critique majeure à l’encontre du voile est la suivante : une femme voilée n’est pas libre de son choix. Elle est forcée de porter le foulard et soumise à son mari ou à sa famille [5]. Le port du voile est perçu comme un refus d’intégration [6]. Ce préjugé permet aux personnes racistes et xénophobes de critiquer ouvertement les personnes étrangères en instiguant, au sein de la société, une crainte à l’égard de l’Islam. Pour ces derniers, le port du voile est le premier pas vers une islamisation globale.

Or, «pour qu’une pratique persiste voire se répande, il faut de façon générale qu’elle trouve appui d’équipe la socialisation de la population concernée. […] Il n’est dès lors pas étonnant que les cas de port véritablement contraint du voile soient relativement rares, et souvent dénoncés par celles qui, voilées et pratiquantes, entendent faire du port du hijab un acte volontaire, conscient, réfléchi, pieux», Julien Beaugé [7]

Avec l’évolution des sociétés, il y a également eu un développement de la conception du port du voile. Aujourd’hui, le port du voile est souvent un choix délibéré de la femme et non un ordre qu’elle doit exécuter. Les cas de coercition au port du voile sont une réalité que nous ne pouvons pas nier mais, contrairement à l’image perpétuée dans les réseaux médiatiques, ces cas restent particulièrement minimes [7].

Michael Starkie, 2021, An Egyptian girl poses in a veil for a photo, Unsplash, accessed on 02.02.2024, https://unsplash.com/photos/a-black-and-white-photo-of-a-woman-with-long-hair-_DKBBl7oYy0

“de nombreuses études qualitatives de chercheurs, portant sur des dizaines ou des centaines de femmes, dessinent une réponse bien plus nuancée que ce que laissent sous-entendre les discours politiques: […] s’il y a bien des cas de femmes sur lesquelles on a exercé des pressions verbales ou physiques très fortes, ils sont tout à fait minoritaires.” [7]

«Toutes les femmes que j’ai rencontrées n’avaient pas été forcées, je n’ai jamais rencontré de ma vie une femme forcée à porter le voile.» ~ témoignage d’Agnès De Feo, chercheuse en sciences sociales qui a interviewé 300 femmes (portant le voile, le niqab ou le djilbeb) [7]

La femme noire agressive

Sujette au racisme et au sexisme, la femme noire (étant femme ET noire) est assignée à plusieurs stéréotypes dont celui d’être agressive, dominante et forte. Le “angry black woman” associe la femme noire à une personne mal élevée, en colère, hostile. D’où vient cette image véhiculée?

1) Le terme de “femmes agressives” renvoie directement à l’image des pays colonisateurs sur l’Afrique. Cette “race” (terme utilisé à l’époque) découverte était considérée comme plus proche du singe, de l’animal que de l’humain . Cette conception, bien que disparue officiellement, persiste et continue à catégoriser les “Noirs” comme dangereux et violents

2) Cette représentation collective populaire a émergé depuis plus de 50 ans et est alimentée par différents médias. Dès les années 30’, une émission radio populaire américaine nommée Amos ’n’ Andy semble avoir été un départ au stéréotype “angry black woman”. Sapphire est LE personnage féminin important de cette comédie. C’est une femme noire têtue, hystérique et dominant son mari[8] [9]. Suite à cette série qui a duré un peu plus de 30 ans, la “femme noire” a endossé ce rôle de femme colérique et effrontée. La diffusion de ce récit raciste a incité les auditeurs à dégrader l’image qu’ils se faisaient de la femme noire sous couvert d’un comique de situation. Aujourd’hui encore, cette représentation se perpétue et reste dans l’ imaginaire collectif.

“My personality, emotions and experiences will always be my own and I refuse to live shackled by a persona created by people who never took the time to ask themselves why.” ~ Delta B.Mackenzie [10]

Un stéréotype, qui peut paraître “anodin” et lointain, est pourtant perceptible au quotidien et, en plus d’être blessant, cause des effets collatéraux. En effet, pour échapper à cette représentation faussée, les femmes noires et racisées ont tendance à réprimer leurs expressions et émotions. Le silence s’installant, cette attitude nocive peut avoir des conséquences lourdes sur la santé psychique. N’est-ce pas “dépouiller ces femmes de sentiments et d’humanité” ? (Asare, 2019) [11].

Sources

[1] C.Joubert, “Les femmes chinoises aux Etats-unis au XXème siècle: entre racisme et sexisme, la création d’un stéréotype orientaliste érotisé”, diponible sur www.lesoursesàplumes.info, consulté le 5 février 2021

[2] L.Rezzoug, “ la femme asiatique, fantasme et cliché sexiste”, disponnible sur www.lexpress.fr, publié le 09/02/2019.

[3] C.Pouré, “La Yellow Fever n’est rien d’autre qu’un fétichisme raciste”, disponnible sur www.vice.com, publié le 05/07/2018.

[4] P. Verduzier, “Le problème avec les hommes qui n’aiment que les femmes asiatiques”, disponible sur www.slate.fr, publié le 17 janvier 2019.

[5] E. Jovelin, « Sociologie de la femme voilée. Du voile hérité au voile révélé », Pensée plurielle, 2009/2 (n°21), p. 114.

[6] F. Gaspard, F. Khosrakhavar, Le foulard et la République, La Découverte, Paris, 1995, p. 34

[7] A. Lorriaux, "Les femmes voilées sont-elles forcées à porter le voile, comme on l’entend dire ?”, disponible sur www.slate.fr, 30 septembre 2016.

[8] “3 stéréotypes raciaux sur les femmes noires qui doivent cesser”, disponible sur https://topafro.com/, publié en mars 2020.

[9] C. Robert-Motta, “Entre clichés et invisibilité les femmes noires toujours mal représentées dans les médias”, disponible sur

https://www.lesinrocks.com, publié le 19/4/2019

[10] D. Mackenzie, “The Angry Blakc Woman and the trauma the stereotype has caused”, disponible sur https://medium.com/, publié le 7/2/2020

[11] J.G. Assre, “ Overcoming the Angry Black Woman stereotype”, disponible sur https://www.forbes.com, publié le 31/5/2019

par racism-search | Mar 10, 2022 | Articles, Belgique, Débat, Général, History, Préjugés

Lorsqu’il est fait référence à la connotation raciste qui ressort de la représentation du Père fouettard (grimé tout en noir avec des grosses lèvres rouges, les cheveux afro), beaucoup défendent que l’image du Père fouettard n’est pas péjorative. En effet, il est défendu, par exemple, que le Père fouettard a la peau noire car il est censé descendre de la cheminée. Nous allons tenter de vous expliquer en quelques points pourquoi la vision actuelle du père fouettard, en Belgique, est problématique.

Origine et histoire du père fouettard en Belgique

Tout d’abord, précisons que St-Nicolas a historiquement plusieurs compagnons, et ces derniers ont une déclinaison différente dans chaque coin du globe. Cependant, ce compagnon garde les mêmes caractéristiques : méchant, menaçant et laid [1]. Lors de l’apparition du Folklore de Saint-Nicolas au 16ème siècle en Europe, il était accompagné du diable. Ce dernier avait pour but de punir les mortels qui agissaient mal et surtout les enfants qui n’étaient pas sages. A cette époque il n’y avait pas beaucoup de différences entre le diable et un maure ( population noire d’Afrique du Nord ) et l’amalgame a commencé à voir le jour [2] . En effet, selon des légendes, Saint-Nicolas, ainsi que son serviteur, venaient de l’Espagne Maure [3].

En Belgique et au Pays-Bas, nous avions une représentation similaire : le Zwarte piet, appelé “Père fouettard” dans la partie francophone belge. Ce personnage a vu le jour pour la première fois dans l’œuvre de Jan Schenkman intitulé ‘ St Nikolaas en zijn Knecht “( St Nicolas et son serviteur ) en 1850. A cette époque, le Père fouettard est représenté comme le serviteur de Saint-Nicolas. Son apparence était déjà une référence directe aux esclaves, notamment en raison de leurs habits de Maure originaires d’Afrique du Nord. Cependant, ce n’est qu’à la fin du 19e que le Père fouettard commence à avoir des traits physiques utilisés pour caricaturer l’Homme africain (les lèvres rouges et volumineuses, les cheveux afros, la peau très foncée) [4].

Père fouettard, Educol.net

Benoit de Freine, November 2022, Een Roetpiet in Antwerpen, DeMorgen

« Dans l’école communale, on était les seuls Noirs, à chaque fois qu’il y avait la Saint-Nicolas et que Zwarte Piet venait, on avait droit à : “Oh, mais c’est ton père qui est là !” » Julien, 20 ans

« Des fois, le prof me disait : “Eh, hein, tu fais le malin, hein ? Zwarte Piet !” C’était très péjoratif, voire même insultant. » Baseya, 21 ans

« On me disait : “Ouais, Zwarte Piet, c’est vous, c’est comme ça que vous êtes !” Nous qui ? Nous les Noirs ! En fait, Zwarte Piet c’est censé être nous. » Henri, 27 ans

Sources

[1] K. Lemmens, “ The dark side of ‘Zwarte Piet’: A misunderstood tradition or racism in disguise? A legal analysis”. The International Journal of Human Rights 21 (2),p .

[2] E. Boer-Dirks, “ Nieuw licht op zwarte piet. Eeen kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst “, Volskundig Bulletin, 19 ( 19933), pp.1-8.

[3] M.S, “ Qui sont les trois terrifiants compagnons de Saint-Nicolas à travers l’Europe ? ”, disponible sur www.20minutes.fr, publié le 30 décembre 2019.

[4] Caroline Lallemand , “La Véritable histoire du père fouettard”, disponible sur www.levif.be, le 21 novembre 2019.

[5] X, “ père fouettard : ne pas laisser à la portée des enfants”, disponible sur www.lalibre.be, le 06 décembre 2018.

[6] Unia, “ père fouettard : la position d’Unia “, disponible sur www.unia.be , le 14 novembre 2016.

[7] M-T. Robert, “ blackface : au chevet du privilège blanc”, Tumultes, 2020/I ( n°54), pp 143-144.

[8] ibidem p.141.

par racism-search | Juin 6, 2019 | Articles, Intersectionalité

Cela fait maintenant presque un mois que nous vous parlons de l’intersectionnalité. Tel que vous l’aurez compris, il s’agit d’un concept englobant plusieurs discriminations. Mais d’où vient cette notion ? Pourquoi est-il important de parler d’intersectionnalité dans notre société? Dans cet article nous vous expliquons de manière brève ses différents axes, son origine ainsi que son importance.

Aux origines de l’intersectionnalité

“L’intersectionnalité est une sensibilité analytique, une façon de penser l’identité dans sa relation au pouvoir.” Kimberlé Crenshaw

Le terme « intersectionnalité » apparaît en 1989 et est créé par la juriste et militante américaine Kimberlé Crenshaw. Elle introduit ce concept dans un article juridique, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics ”, dans lequel elle analyse la jurisprudence américaine .[1] Dans son article, Crenshaw démontre que les juges américains refusent de reconnaître l’existence d’une double discrimination à l’égard des femmes noires. En effet, les femmes noires sont confrontées, dans le monde du travail, à une discrimination de genre (par rapport à leurs homologues masculins) et à une discrimination raciale (par rapport aux autres femmes) [2].

Or, aux Etats-Unis les femmes devaient choisir le fondement de discrimination sur lequel elles se basaient pour porter plainte. Elles devaient choisir entre la “race” ou le « sexe » sans pouvoir combiner les deux. Mais la combinaison de ces deux discriminations était nécessaire pour les femmes noires qui ne sont pas discriminées uniquement comme femmes, ni comme noires mais comme femme noire [2].

Si le terme « intersectionnalité » a été inventé et théorisé par Crenshaw, la réalité couverte par cette notion a un ancrage historique. En effet, les multiples oppressions subies par les femmes noires remontent au temps de l’esclavage et de la ségrégation.

Ainsi, en 1851, lors d’une convention pour les droits des femmes en Ohio dans laquelle le droit de vote des femmes était débattu, Sojourner Truth (esclave émancipée) avait pris la parole. Certains hommes avançaient l’idée que les femmes étaient bien trop faibles et oisives pour acquérir ce droit. Sojourner Truth avait alors crié « Ne suis-je pas une femme ?». Ancienne esclave, elle considérait qu’elle avait effectué les mêmes tâches que les hommes dans les champs, avait souffert autant qu’eux, et ne comprenait pas comment les hommes blancs pouvaient émettre de tels propos [3]. Pour la première fois, elle remet en cause la “norme féminine “ qui se base sur le modèle de la femme blanche issue de la classe moyenne.

L’intervention de Sojourner Truth est considérée par plusieurs, dont Bell Hooks ( figure américaine du Black Feminism), comme étant la première apparition de la notion d’intersectionnalité [3].

Par le biais du Black feminism (afro-féminisme), mouvement émergeant dans les années 70, les femmes décrivent déjà, à cette époque, les situations injustes qui résultent des nombreuses dominations dont elles sont victimes [1].

Les trois grandes luttes

Une lutte contre le racisme

Le racisme est une conception sociale selon laquelle la civilisation pourrait être catégorisée selon la race, les gènes. Cette conception de la “ prétendue race” est le fruit de l’histoire – les conquêtes coloniales et l’immigration – et a incité les “scientifiques” de l’époque, hélas, à catégoriser les populations entre elles. Bien évidemment, ce terme est un mythe social car aucun classement génétique n’est faisable (et surtout … pertinent). [6] D’ailleurs après la Seconde Guerre Mondiale, l’UNESCO a demandé qu’on évacue le terme “race” pour employer le terme “groupe ethnique”.

Lutter contre le racisme prend différentes formes ; le travail de Racism Search est justement de se battre, entre autres, contre les stéréotypes et de décoloniser les esprits.

Une lutte contre le patriarcat

Comme on le sait, lutter contre le patriarcat a longtemps été présenté comme l’essence du féminisme, sous lequel de nombreux sous-mouvements coexistent. Le féminisme est un mouvement social et une doctrine politique qui se bat contre les injustices systématiques basées sur le genre. En général, c’est contre le patriarcat – la domination du sexe masculin sur le sexe féminin- que ces mouvements luttent. Le concept “patriarcat” représente cette domination masculine, mais également les stéréotypes genrés produits par cette domination qui, à leur tour, créent des discriminations et catégorisent les individus dans des rôles et des fonctions genrées.[4]

Un petit mot sur le féminisme intersectionnel : Le féminisme que l’on nomme intersectionnel permet de ne pas tomber dans le “féminisme blanc” et étudie le croisement des différentes oppressions [5]. En effet, toutes les femmes à travers le monde vivent des situations différentes. Penser que les femmes “blanches” et occidentales connaissent la définition culturelle de ce qu’est le réel féminisme est un leurre.

Une lutte contre le capitalisme

Le capitalisme, ce mot que l’on entend dans tous les médias et dans toutes les bouches, représente un système économique qui se fonde sur la propriété privée des moyens de production. Le terme est apparu au 18ème siècle dans les domaines économique et politique; il s’est vu critiqué, principalement, par le “fameux” Karl Marx [7]. Aujourd’hui encore, le capitalisme vit une crise d’ordre économique mondiale, écologique et de légitimité démocratique [8]. Penser une société qui sort du capitalisme, c’est d’abord repenser la répartition des ressources et la place de l’individu dans la collectivité. D’un point de vue plus social, il s’agit de trouver des solutions pour s’émanciper de la catégorisation de la société en classe sociale [9].

L’émergence de la notion en Europe

L’intersectionnalité s’est développée tardivement en Europe, et présentait un angle différent. En effet, le féminisme créé dans les années 70 bénéficie uniquement à la lutte des femmes de la classe moyennes supérieures [10].

L’idée d’un intersection entre différentes oppressions a été officiellement présentée en 1995 durant la Quatrième conférence sur les femmes organisée par les Nations Unies. Elle s’est concrétisée notamment par le discours prononcé par Crenshaw pendant la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance quelques années plus tard. [11] Néanmoins, force est de constater que l’intersectionnalité, en Europe, est marquée par une exclusion de la question raciale [12]. Ainsi, à titre illustratif, bien que les féministes racialisées combattaient les idéologies intersectionnelles en France depuis la fin du XXe siècle, il est considéré de manière générale que la pensée féministe noire était “inexistante” jusqu’en 2008 et n’a été introduit qu’à la suite de la traduction des écrits féministes afro-américaines.[13]

Il est à noter que l’Europe a introduit d’autres d’oppressions qui n’étaient pas ou peu abordées dans les premiers écrits provenant des Etats-Unies. Le concept d’intersectionnalité s’est notamment étendu afin de couvrir la discrimination fondée sur la classe sociale. Néanmoins, en ajoutant ce critère à la notion d’intersection, les questions raciales ont été placées au second plan dans les mouvements européens. [14]

Ces dernières années, nous avons constaté une émergence de mouvements de lutte contre les discriminations intersectionnelles et la création de diverses structures. Par exemple, l’association belge AWSA ou l’association française Lallab ont une vocation féministe et antiraciste [15].

Sources :

[1] De Liamchine, S., “ féminisme intersectionnel, le point de discorde”, disponible sur www.agirpalaculture.be ,publié le 24 mars 2020.

[2]Faure, S., “ Intersectionnalité ( nom) : concept viant à révéler la pluralité des discriminations de claasse, de sexe et de race”, disponible sur www.libération.fr, publié le 2 juillet 2015.

[3]Brouze, E.,” “ Ne suis-je pas une femme ?” (Re)déouverte de Sojourner Truth ”,disponible sur www.nouvelobs.com, publié le 02 novembre 2018.

[4] De Mond N, “Origine et nature du patriarcat- Une vision féministe”, disponible sur https://www.cahiersdusocialisme.org, publié le 9 juillet 2013

[5] Regroupement des groupes de femme de la Capitale-National (Portneu-Québec-Charlevoix), “Courants du féminisme”, disponible sur http://www.rgfcn.org/que-faisons-nous/, consulté le 19 mars 202.

[6] Birenbaum G, “Une seule race, l’humanité”, disponible sur https://www.huffingtonpost.fr/, publié le 6 octobre 2016

[7] JDN, “Capitalisme définition, traduction”, disponible sur https://www.journaldunet.fr, publié le 1 février 2019

[8] Galichon, A., et Tibi, P., « Le capitalisme est mort, vive le capitalisme », Les Temps Modernes, vol. 655, no. 4, 2009, p. 24, 35 et 40 à 42.

[9] Salem S, “Les racines radicales de l'intersectionnalité", disponible sur https://lavamedia.be, publié le 12 juillet 2018

[10] Bouchat, C., “Classe, race et genre : l’intersectionnalité dans le féminisme”, disponible sur www.justicepaix.be, publié le 27 mars 2020

[11] (Bilge, S., « Le blanchiment de l’intersectionnalité », Recherches féministes, vol. 28, n°2, 2015, p. 10 et 11).

[12] op cit, p.20-21

[13] op cit, p.21

[14] (Jaunait, A., Chauvin, S., « Représenter l'intersection. Les théories de l'intersectionnalité à l'épreuve des sciences sociales », Revue française de science politique, vol. vol. 62, no. 1, 2012, p. 12).

[15] Aytaçoglu, Ö., “Intersectionalité des discriminations en Europe”, disponible sur www.pourlasolidarité.eu, publié en juin 2018