par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation, Intersectionalité

La condition des femmes noires dans le Congo colonial

29 Mars 2021

Les hommes sont les principaux acteurs, observateurs et transmetteurs de la colonisation. Les colons hommes, en effet, souvent jeunes et célibataires, en quête d’aventure sont les acteurs principaux de la période allant de 1909 à 1960, les conditions de maternité au Congo étant perçues comme dangereuses pour la femme belge*. Ainsi, à l’exception des missionnaires, peu de femmes décidèrent de s’installer dans la colonie, on dénombrait 1 femme pour 3 hommes (3) . Les jeunes hommes en quête d’exotisme pouvaient ainsi laisser libre cours à leurs fantasmes sexuels. L’objectification des femmes congolaises se fait alors à travers un prisme raciste et sexiste, auxquel s’ajoute le biais de la domination coloniale.

Durant le Congo léopoldien (1885-1909), les rapports entre homme colonisateur et femme colonisée sont mus par la brutalité des Européens et “le droit de cuissage du vainqueur” (3), comprenez des viols de masse. Cependant, avec le passage au Congo belge, et la pérennisation de la présence du pouvoir d’occupation, une représentation de la femme africaine est construite par les colons pour légitimer la domination, et catégoriser cet Autre racial et sexué, la femme congolaise.

*pour rappel, l’objectif central de la femme européene était de reproduire sa race

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

Le corps socialisé

Femme laborieuse → femme exploitée

L’image de la femme congolaise retranscrite dans les textes coloniaux est associée à celle de la “bête de somme” (3). Le corps féminin doit se plier à la culture et ne lui appartient pas.

La femme n’a aucun contrôle sur son être.

Au sein du village, la Congolaise lamba doit assurer les activités considérées comme des “besognes serviles” par les Européens, physiquement éprouvantes pour une femme, telles que l’agriculture, la maternité, l’éducation, ou encore le commerce (3). A l’opposé, en fonction des ethnies, les hommes sont chargés de tâches dites nobles et périodiques comme la chasse, la guerre, la cueillette et la politique. Avant la colonisation , de nombreuses sociétés étaient matriarcales. (2)

Femme dotée → femme objet

Le jugement des colons des traditions matrimoniales congolaises influence négativement leur perception de la femme congolaise. Celle-ci deviendra à la fois monnaie et marchandise.

Dans les traditions congolaises, c’est le mari qui paie une dôt à la famille de sa femme. Le colon, habitué à ce que ce soit la femme qui soit donneuse de dot, voit cette dot masculine comme un achat, et le compare à la vente de bétail. Le statut de la femme africaine est réduit par le colon à celui d’objet marchand (3).

Or, il s’agit en réalité d’une compensation faite à la famille de sa femme qui perd une aide dans les travaux domestiques. De plus, par le mariage, le mari garantit sa lignée. (3)

La femme congolaise devient alors l’actrice centrale de la famille et la garante des moyens de subsistance du foyer (1;3). Cette structuration familiale dans le monde occidental, où l’homme doit apporter de quoi vivre à la femme, n’est pas comprise. Elle est interprétée comme une forme d’exploitation de la femme par les colons.

Bien que le système soit bien pensé, il peut y avoir des dérives. Ainsi, les filles de familles avides peuvent être mariées dès leur enfance à celui offrant la plus grosse somme. Aussi, ce qui était considéré, en Europe, comme détournement de mineur avait cours dans les colonies. Cet écart à la loi métropolitaine convenait très bien au colon. Le corps de la femme congolaise est en effet perçu comme étant mis à la disposition de l’homme, et cela peu imoporte son âge.

Femme nue → femme exhibée

Les différences vestimentaires entre les pays africains et occidentaux entraînent un choc psychologique chez les colons. L’accès au corps féminin en Occident est extrêmement codifié, tandis qu’en Afrique la nudité n’est pas perçue comme dégradante ou pornographique. Les parures “vestimentaires” et les ornements traditionnels des colonisées sont très codifiés. Suivant les ethnies, si un détail n’est pas arboré, cela est jugé comme un attentat à la pudeur. (3)

A cette époque, en Europe, la simple vue du mollet représente de la sexualité. Or l’Européen en colonie se retrouve là face à une nudité, quelque fois intégrale. Cette nudité apparente va devenir un facteur de l’objectification et de la stéréotypisation du corps de la femme noire par l’homme blanc (3). Le colon rencontre une nudité nouvelle sur ce lieu de fantasme, ce lieu tabou.

Le tatouage, contrairement à la coutume occidentale, est placé au centre de l’élégance noire. Plutôt qu’un tatouage tel qu’il est pratiqué en Europe, c’est en fait un art ornemental basé sur la cicatrisation, parfois accompagné d’une mise en relief (boursouflure de la peau). Pour la plupart des femmes congolaises, l’art de la parure (colliers, bracelets de poignet et de cheville en laiton, ceintures cache-sexe) n’est supplanté que par l’influence du vêtement européen.

La majorité des coloniaux belges associent l’absence de vêtements à une absence de pudeur de la femme noire. Cela devient, pour eux, une preuve de proximité avec le monde animal. Et cela vient donc justifier leur idéologie de civilisation des sociétés « retardées » africaines.

Pour les hommes africains, le nu n’éveillait aucune idée malséante. Au contact des Européens, les femmes congolaises s’habillent pour éviter les regards et les agressions de ces derniers. Cela modifiera, jusqu’à aujourd’hui, la perception de la nudité au Congo. Ainsi, le pagne-robe se popularise dans les zones de forte présence européenne.

Le corps sexualisé

Corps conquis

La réduction des femmes noires est un moyen supplémentaire pour le discours du colonial, d’insinuer la supériorité de l’homme blanc et la sujétion des Africain·e·s (5).

Elle s’est en premier lieu faite par des viols, des kidnappings et des humiliations qui permettent de détruire la structure sociale des familles congolaises basées sur les liens de sang (2). Aussi, le corps, le ventre des femmes noires symbolisent le « butin de guerre » dont s’emparent, comme la terre, les colons. Les colonisateurs belges envoient ainsi un message de domination masculiniste aux hommes congolais (1;2).

Ce rapport colonial à la femme est resté, notamment par la pratique du viol et des mutilations génitales par les milices sévissant dans l’Est de la RDC, comme arme de guerre (2). Le travail mené par le Prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege, gynécologue, appelé “réparateur de femmes”, n’est que la part émergée de cet héritage.(5)

Ainsi, les concubinages entre colons et femmes congolaises s’inscrivent davantage dans une idée de prise de possession. Par conséquent, ces corps conquis ont pour première vocation le plaisir sexuel du colonisateur. La femme noire renvoyant à une métaphore de la colonisation du continent africain (3). Dans ce rapport, les femmes symbolisent une forme de soumission, ou à l’inverse, une résistance à la “virilité du conquérant” que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les récits représentant les femmes noires.

En l’absence de femmes blanches, la femme noire devient un choix par défaut. E.Picard, bourgeois belge, illustre cette perception raciste et normée du colonial (1909) : ”Dans les premiers mois, paraît-il, la répugnance est vive. L’odeur, la teinte, la physionomie indéchiffrable sous les ténèbres du derme, l’aspect vulvaire et sanguinolent de la bouche malgré la splendeur de la denture, apaisent les velléités masculines. Mais peu à peu on s’accoutume, comme à un bal masqué, à ne plus demander le décisif attrait au visage, miroir souvent menteur de l’âme, ici dissimulé sous la suie.” (3)

La sexualité “entre races” devient d’ailleurs pour les coloniaux une sorte de rite de passage, séparant le statut de métropolitain influencé par la propagande officielle, de celui du colonial libertin. Ainsi, dans une fiction de Robert Norjen (1922), un nouvel arrivant entend d’un colon plus âgé s’exclamer “Qui n’a pas déjà goûté de la n*******”.(3)

Sexe, race et colonies (4)

Toutefois, on remarque une oscillation entre dégoût et fascination pour les femmes noires. Leur cheveux en est un exemple. Les cheveux des femmes burundaises, congolaises et rwandaises sont décrits par la propagande à la fois comme sale, et comme des merveilles de la création humaines, en comparaison des coiffures strictes et peu expressive des Européennes. (1)

Le regard déformant du Blanc

Les Belges placent le corps des femmes congolaises au centre de leurs fantasmes et plaisirs sexuels. A leurs yeux, leurs corps, leurs rites féminins destinés à la procréation, constituent une invitation sexuelle.

Les standards de la beauté, calqués sur le modèle des femmes européennes, restent dominants dans l’inconscient des hommes blancs. Par conséquent, les regards des ces derniers sont fortement influencés par l’ethnie. Les femmes des ethnies aux tatouages les plus discrets, comme les Mangbetu par exemple, sont ainsi comparées à des “reines de Saba” et des grandes courtisanes par les colons. Ceux-ci construisent de cette façon une esthétique africaine, fétichisée par le regard européen (1;3).

À l’inverse, la pratique du tatouage intégral apparaît comme monstrueuse, car elles s’éloigne trop de l’image de la beauté qu’ontt les colons. Cette répulsion est retranscrite dans les écrits coloniaux, dans lesquels les termes associés au corps de la femme congolaise ont en majorité une connotation animalière.

Conclusion

“Il y a eu une culture de l’impunité face aux violences sexuelles durant la colonisation. Les territoires coloniaux sont des territoires d’opportunisme sexuel pour les colonisateurs” – Pascal Blanchard. (6)

Cette interprétation limitative de la féminité noire, construite par la colonisation, a fortement influencé ses représentations, et la manière dont elle est vécue.

Considérées comme des femmes “ sauvages ”, “dociles” et “ exotiques “, les femmes africaines et afro-descendantes souffrent toujours du fétichisme et de l’hypersexualisation.

Il est donc essentiel, en creusant cet héritage pervers, de comprendre les stéréotypes hérités pour les déconstruire. Il est primordial de permettre aux femmes afro-descendantes d’exprimer leur féminité dans toute leur diversité, leur historicité, dans toutes leurs complexités.

Sources

(1) Truddau, J. (2020) Les Femmes, La Colonisation, et ce qu’il en reste…, RTBF. Available at: https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-femmes-la-colonisation-et-ce-qu-il-en-reste-une-chronique-de-julien-truddaiu?id=10527346.

(2) République Democratique Du Congo: les femmes comme arme de guerre, Le Journal International, available at: http://www.lejournalinternational.info/republique-democratique-du-congo-les-femmes-comme-arme-de-guerre

(3) Colonisation au masculin et mise en corps de la féminité noire : le cas de l’ancien Congo Belge, Lissia Jeurissen, 2003

(4) Parent, S. (2019) Images de la domination sexuelle à l’époque de la colonisation, RCI. Available at: https://www.rcinet.ca/fr/2019/02/14/sexe-race-et-colonies-la-colonisation-des-noirs-et-leur-domination-sexuelle-par-des-blancs/.

(5) Woestyne, F.V. de (2018) Dr Denis Mukwege: ‘La guerre du congo est une guerre économique qui se fait contre le corps des femmes’, La Libre.be. Available at: https://www.lalibre.be/debats/opinions/dr-denis-mukwege-la-guerre-du-congo-est-une-guerre-economique-qui-se-fait-contre-le-corps-des-femmes-5ba51f9dcd70a16d80f7c64a.

(6) Wernaers. C., “ Colonisation: aux origines de l’hypersexualisation des femmes noires”,disponible sur www.rtbf.be, publié le 04 juillet 2020

(7) SARR, Fatou. Féminismes en Afrique occidentale ? Prise de conscience et luttes politiques et sociales In : Vents d’Est, vents d’Ouest : Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux [en ligne]. Genève : Graduate Institute Publications, 2009 (généré le 09 janvier 2024). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/iheid/6308>. ISBN : 978-2-940503-82-7. DOI : https://doi.org/10.4000/books.iheid.6308.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Colonisation, History, Personnages, Uncategorized

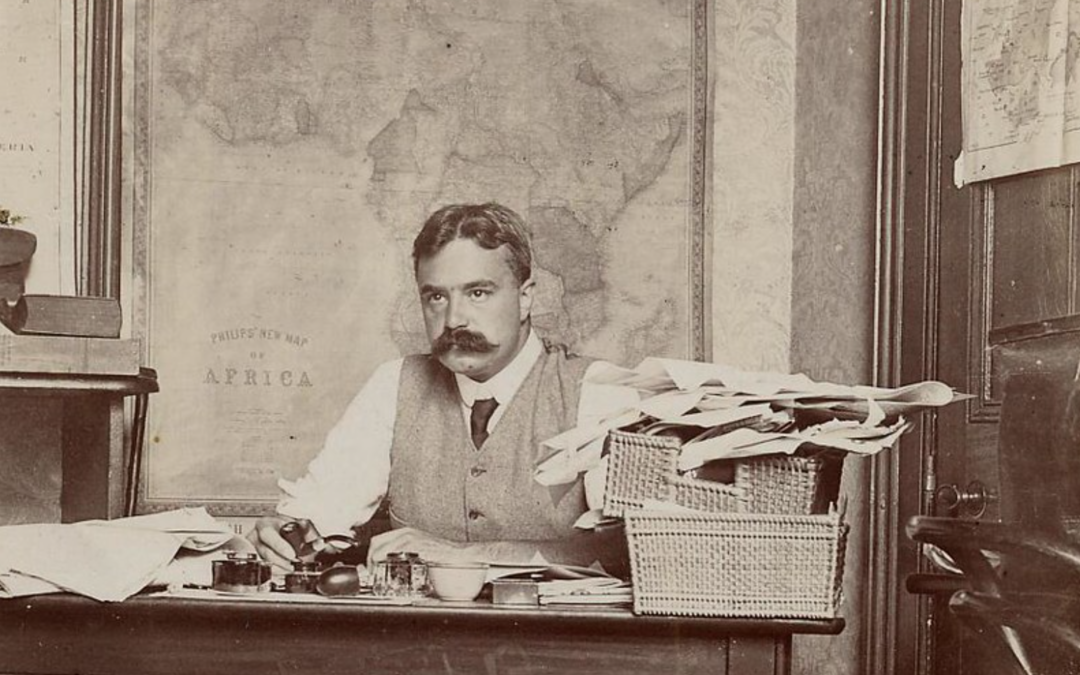

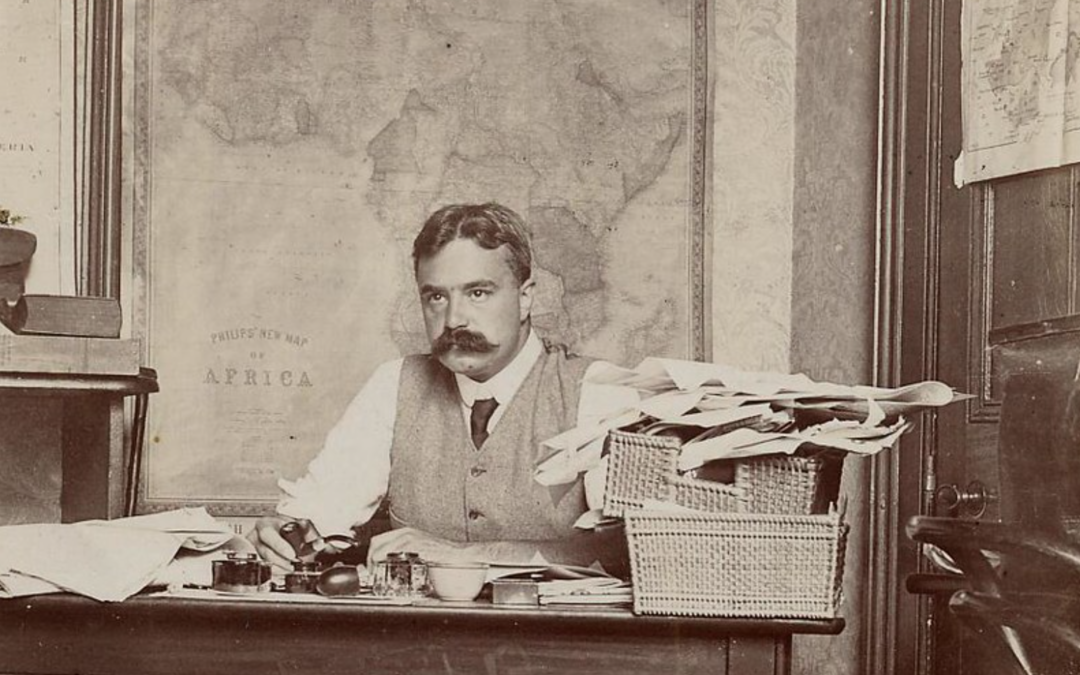

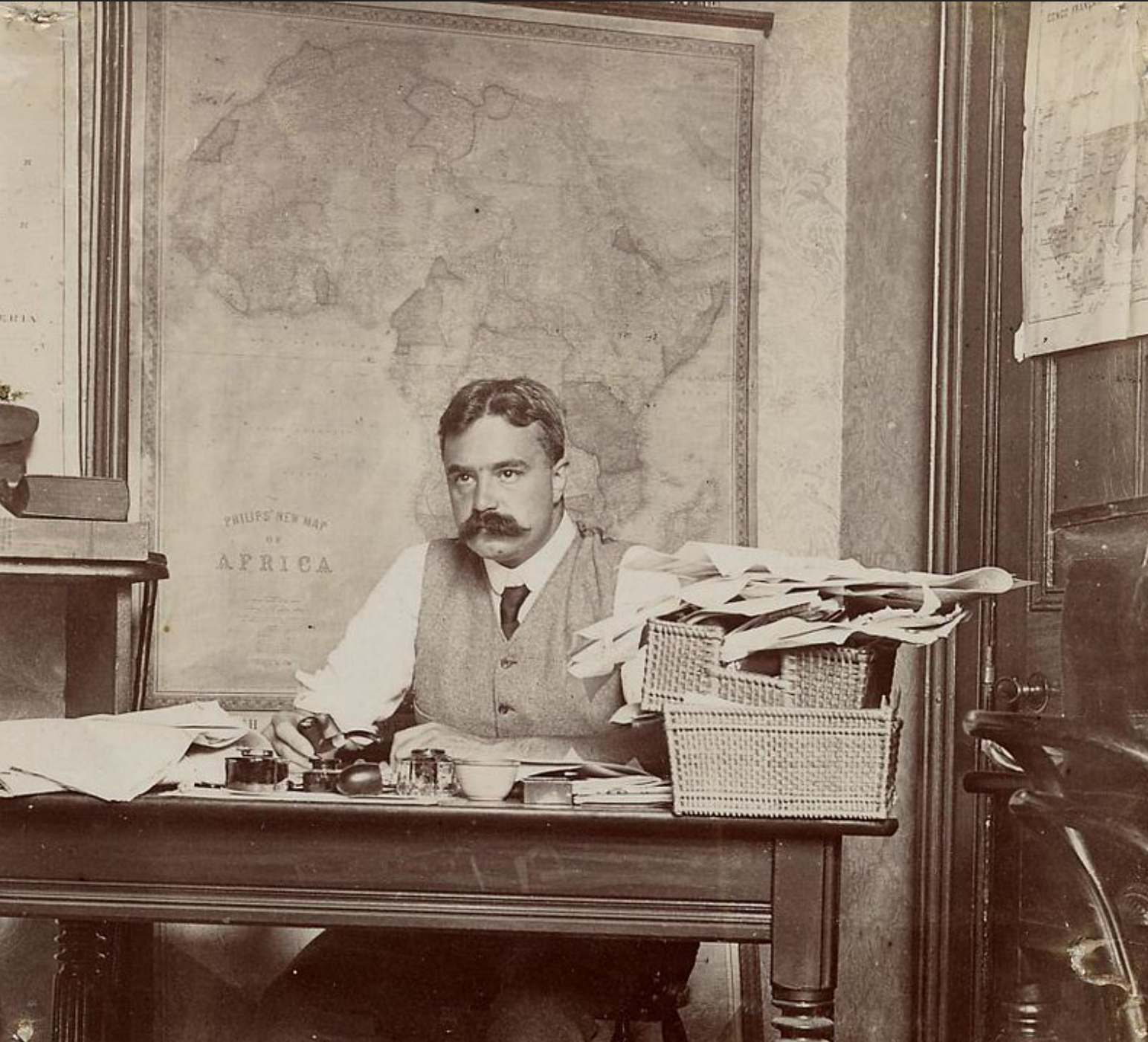

Edmund Dene Morel

“Il ne s’agit donc pas de commerce. Le caoutchouc et l’ivoire sont échangés contre rien.” [1a]

LSE Library, c1905, Edmund Dene Morel (1873-1924) politician, IMAGELibrary, Flickr, accessed 01.01.2024 https://www.flickr.com/photos/lselibrary/6950307678

Edmond Morel, sous le nom complet de Georges Edmond Pierre Achille Morel Deville, naît le 10 Juillet 1873 à Paris d’une mère anglais et d’un père français, mort peu après [3]. En 1890, il part vivre à Liverpool. Il se lance dans le journalisme et rédige des articles sur le commerce avec l’Afrique. En 1897-98, son bilinguisme et sa connaissance du commerce avec l’Afrique lui valent d’être embauché par la compagnie maritime Elder Dempster (Liverpool) dont la filiale possède un monopole sur le commerce avec l’Etat indépendant du Congo. Il est alors un père de famille aux opinions conventionnelles, mais aussi un jeune homme d’affaires de 25 ans [1].

Morel commence toutefois à être troublé par les navires à vapeur de sa compagnie dans le port d’Anvers. D’une part, les navires en provenance du Congo arrivent plein à ras bord de caoutchouc et d’ivoire de grande valeur. D’autre part, lorsque ces navires retournent au Congo, ils n’ont pratiquement à bord que des officiers, des munitions et des armes à feu [1].

Peu à peu, il comprend avec horreur que cette iniquité ne peut que reposer sur l’exploitation des Congolais.

C’est ainsi que Morel lance le plus grand mouvement international pour les droits humains du XXe siècle [1].

En 1901, face aux tentatives de corruption et de censure de son patron, qui est par ailleurs consul honoraire de l’Etat indépendant du Congo, Morel décide de démissionner pour se consacrer à l’écriture afin de “faire de son mieux pour révéler et détruire (…) cette infamie généralisée”[2]. En 1903, il crée le journal West African Mail, principalement consacré à la question congolaise. Morel y écrit régulièrement des rapports précis sur la situation du Congo, si bien qu’il devient en peu de temps le plus grand journaliste d’investigation britannique de son temps. Il écrit dans le même temps dans les plus grands journaux anglais, français et belges. Il est reconnu pour ses écrits qui “allient une fureur contenue à une exactitude scrupuleuse” [1].

En mars 1904, il fonde avec Henry Grattan Guinness et Roger Casement la Congo Reform Association. Elle a pour but de défendre les intérêts et les droits des travailleurs de l’Etat indépendant du Congo. L’association veut dévoiler les abus et les actions des fonctionnaires blancs [4]. Au fur et à mesure, l’association prend de l’ampleur et a un impact non négligeable. De nombreuses personnalités se rallient à la cause, les grands écrivains Joseph Conrad, Mark Twain ou encore Arthur Conan Doyle par exemple [1]. En 1904, il publie “King’s Léopold Rule in Africa”, qui, ajouté aux autres enquêtes et pamphlets contre l’exploitation et la brutalité coloniale, font vivre à eux seuls la cause du Congo et accroissent la pression sur Léopold II. En 1905, tentant de les prendre de cours, Léopold demande un rapport sur la situation au Congo. Celui-ci, remis en 1905, confirme les dires de E.D. Morel et de ses associés de la Congo Reform Association. En 1907, il présente la situation au président américain Théodore Roosevelt. Des centaines de marches s’organisent alors aux Etats-Unis et encore davantage en Angleterre [1].

En 1908, après de longs mois de débat au Parlement, l’État belge accepte la proposition d’annexion du Congo faite par Léopold II. Entre 1909 et 1913, Morel essaye de réunir ses troupes pour que la propriété de leurs terres et de ses produits soient rendus aux Africains colonisés. C’est en fervent soutien du libre-échange qu’il poursuit dans cette voie en considérant que le commerce est impossible sans échange équitable. Son combat mettant trop en cause le système colonial, ses relais s’essoufflent peu à peu. En juin 1913, la dernière réunion de la Congo Reform Association prend place au Westminster Palace Hotel de Londres en présence de l’archevêque de Canterbury, d’explorateurs, missionnaires, rédacteurs en chef et membres du Parlement. “Je ne voudrais pas peindre le présent en rose. Il faudrait des générations pour guérir les blessures du Congo. Néanmoins […] les atrocités ont disparu […] Les revenus ne sont plus tiré du travail forcé ou de l’esclavage.” ~E.D. Morel

En effet, même si certains actes criminels tels que les kidnappings cessent, le taux de mortalité terrifiant existant sous Léopold II se maintiendra pendant une décennie encore [3]. De nombreux historiens estiment que la population congolaise a été divisée par deux au cours de ce processus.

Caricature de Leopold II de Belgique, enchevêtrant un extracteur de caoutchouc congolais (28.11.1906) – Linley Sambourne (1844-1910), « The Rubber Coils. Scene – The Congo ‘Free’ State » – Wikimedia Commons

Dès 1919, Morel joue un rôle majeur dans la campagne Black Shame. Cette campagne lutte contre l’envoi de troupes noires par l’armée française en Rhénanie durant l’après-guerre [4, 5].

Morel se présente comme un combattant pour les droits des Africains. Cependant, il pense que les Africains sont beaucoup plus primaires que les Européens. Dans sa vision rousseauiste du “Noble sauvage”, il considère que les Noirs sont dotés d’une sexualité incontrôlable [6]. Selon lui, les Africains n’atteindront jamais l’autodiscipline des Blancs et ils leur seront inférieurs.

Lorsque la France lance son opération de ‘civilisation’, mission permettant aux Africains de devenir techniquement français, Morel se révolte. Cette opération va à l’encontre de toutes ses croyances. Il accuse alors les troupes noires des viols qui ont lieu contre les femmes en Rhénanie. [7]

En décembre 1924, Morel meurt à 49 ans d’une crise cardiaque à Londres.

Sources

[1] Hochschild Adam, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, 2005.

[2] E.D., Morel, J, Stengers, W. R., Louis, E. D. Morel’s History of the Congo Reform Movement, Londres, Oxford University Press, 1969.

[3] Le Monde, “1904 : la Congo Reform Association stoppe le massacre”, Le Monde, Disponible en ligne: https://www.lemonde.fr/une-abonnes/article/2003/12/09/1904-la-congo-reform-association-stoppe-le-massacre_345247_3207.html, publié le 09/12/2003 (Consulté le 14/04/2021).

[4] ”Edmund Dene Morel”, Congo Forum, Disponible en ligne: https://www.congoforum.be/fr/2006/01/edmund-dene-morel/, publié le 23/01/2006 (Consulté le 14/04/2021).

[5] Peter Campbell, “Black Horror on the Rhine”: Idealism, Pacifism, and Racism in Feminism and the Left in the Aftermath of the First World War, Volume XLVII,, Disponible en ligne:

https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/article/view/40354/36536, publié en 2014.

[6] Robert.C. Reinders, RACIALISM ON THE LEFT E.D. MOREL AND THE 'BLACK HORROR ON THE RHINE' , Disponible en ligne : https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0020859000000419 , consulé le 12/04/2021.

[7] Racialism on the Left E.D. Morel and the “Black Horror on the Rhine”, publié par Cambridge University Press , publié le 09 janvier 2013. Disponible en ligne:

https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/racialism-on-the-left-ed-morel-and-the-black-horror-on-the-rhine/526496DF3C9361865EF88E197FB63656, consulté le 12/04/2021.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Belgique, Colonisation, History

Début d’année 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck organise la Conférence de Berlin. D’une part, afin d’apaiser les tensions géopolitiques qui règnent en Europe, et d’autre part, afin de se faire une place dans le jeu de chaises musicales sur le continent africain. Le 15 novembre 1884, les représentants des 14 grandes puissances mondiales se réunissent à Berlin pour discuter du sort de l’Afrique. Les pays présents sont les suivants: l’Angleterre, le Portugal, la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les USA, l’Espagne, l’Autriche-Hongrie, la Suède-Norvège, le Danemark, l’Italie, l’Empire Ottoman et la Russie. Nulle trace d’un pays africain à cette conférence donc.

Caricature de 1885 titrée « Découpage de l’Afrique à la conférence de Berlin – À chacun sa part, si l’on est bien sage. » Journal L’Illustration. ©Getty

Durant 3 mois, les représentants abordent les questions de la liberté de commercer dans le bassin du Congo; la liberté de navigation dans le bassin du Congo et du Niger; les règles à observer lorsque les côtes seront occupées; l’abolition de l’esclavage en Afrique centrale et le rôle des missions religieuses. Tout cela ayant, bien évidemment, une visée humaniste que Bismarck ne manque pas de rappeler au début de la Conférence. Le but de cette réunion de puissances mondiales est d’ouvrir l’Afrique aux bienfaits de l’économie et du commerce, ainsi qu’à la « civilisation »(2).

Qui de mieux concerné par le Congo que ce très cher Léopold II de Belgique ? Pourtant grand absent de la Conférence. Cela ne l’a pas empêché de resserrer son emprise sur le Congo, d’en tirer profit et de créer l’histoire que nous connaissons aujourd’hui. Des sources affirment que les télégrammes se faisaient très fréquents entre Berlin et Bruxelles, et qu’il connaissait la situation comme s’il y était.

Contextualisation

Suite à l’appropriation des territoires dits de Brazza par la France, Léopold II prend peur et propose à la France un pacte risqué : si la France cède le territoire à la Belgique en cas d’échec de gestion du territoire, toutes les terres que la Belgique possède en Afrique iront à la France. En parallèle, des tensions montent entre le Portugal et l’Angleterre qui se disputent les emplacements sur la côte, tandis qu’à l’est les commerçants arabes gagnent du terrain.

Pour remédier à ces tensions, Bismarck organise la conférence de Berlin. Cette réunion marquera un tournant pour le continent africain. Celui-ci sera découpé et partagé entre les puissances européennes comme on le fait avec un gâteau. C’est en profitant du contexte géopolitique que Léopold II parvient à tirer son épingle du jeu.

En effet, les puissances de l’époque craignaient la France et ne la voulaient surtout pas comme voisine en Afrique de peur qu’elle ne s’approprie les territoires des autres pays. C’est le cas du Congo où tout autour se trouvaient des colonies portugaises. Le Portugal préfère un voisin comme la Belgique qui n’est pas apte à se lancer dans une nouvelle conquête(3).

Mais alors pourquoi l’Allemagne et l’Angleterre acceptent que ce soit la Belgique qui occupe le territoire alors qu’ils ne se sentent pas particulièrement menacés par la France ?

Ils acceptent parce que la Belgique ne fait pas peur et promet des accords de libre-échange importants. Ce qui permettra aux européens d’avoir accès aux ressources à bas coût. Contrairement à la Belgique, la France était une grande puissance. Elle pouvait donc imposer sa propre volonté, ne pas céder aux accords de libre-échange et donc imposer de fortes taxes.

Les 14 pays finiront par accepter. Àla fin de la conférence, l’État indépendant du Congo (EIC) est créé. C’est le début de l’officialisation de la colonisation belge.

Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Trois mois et demi après le début de la conférence, son Acte Général définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo. On y trouve une volonté de liberté de navigation pour les Européens sur les grands fleuves africains, à savoir le Niger et le Congo. Bien que l’on puisse y trouver quelques principes contre l’esclavage et la traite musulmane, ainsi que le commerce de l’alcool et une opposition aux armes à feu, cet acte reconnaît sutout au roi des Belges, Léopold II, la possession à titre privé d’un vaste territoire au coeur de l’Afrique australe, baptisé “État indépendant du Congo” (EIC).

Pour ce faire, avant même le début de la conférence, Léopold II obtient la reconnaissance de l’Allemagne, puis celle de la France qui, pourtant réticente au départ, cède après un accord sur le tracé de la frontière du Congo français, et de la promesse d’une “option” sur l’Association Internationale du Congo (AIC) de Léopold II dans l’éventuel cas d’une dissolution. Léopold II parvient aussi à signer un traité avec le Portugal le 15 février 1885 (5).

Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

Enfin Léopold II en profite pour fonder trois sociétés très puissantes pour exploiter les ressources des sous-sols de son nouveau territoire :

* L’Union Minière du Haut-Katanga qui a pour objectif “d’assurer la mise en valeur des richesses des sous-sols katangais ».

* La compagnie des Chemins de Fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)

* La Société Forestière et minière du Congo qui exploite principalement le diamant, les mines d’or et les mines d’argent (7).

En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.

Dans son discours de clôture aux délégués, le chancelier Bismarck déclare :

“Le nouvel Etat congolais est destiné à être l’un des exécuteurs les plus importants du travail que nous avons l’intention de faire, et je vous exprime les meilleurs vœux pour son développement rapide et pour la réalisation des nobles aspirations de son illustre créateur” (8).

Sources

1. J.M. Daniel, “15 novembre 1884 : la conférence de Berlin partage l’Afrique”, Le Nouvel Economiste, 15/11/2017.

2. J.J. Alcandre, « La Conférence de Berlin 15 novembre 1884 - 26 février 1885 », Allemagne d'aujourd'hui, vol. 217, no. 3, 2016, pp. 90-97, p.94.; A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 124.

3. D. Van Reybrouck, Congo: Une histoire, Arles, Actes Sud, 2012 (Lettres néerlandaises), pp. 72-74.

4. D. Van Reybrouck, pp. 72-74.

5. Hérodote.net, “26 février 1885, La conférence de Berlin livre le Congo au roi des Belges”, 01/01/2019.

6. Académie de Paris, “La conférence de Berlin et le partage de l’Afrique”, 29/05/2019.

7. T. GASTON-BRETON, “L’union minière du Haut-Katanga, creuset de l’atome”, Les Echos, 30/07/2008.

8. A.Hochschild, p.125.

________________

QUIZZ

Qui a organisé la conférence de Berlin?

* Otto von Bismarck

* Léopold II

* Louis XIV

Combien de pays se sont réunis lors de la conférence?

* 14

* 20

* 13

Les grandes puissances ne voulaient pas de qui comme voisin en Afrique?

* Le Portugal

* La France

* L’Allemagne

Pourquoi la conférence a-t-elle eu lieu?

* pour se partager l’Afrique entre états

* pour créer la colonie du Congo

Quand la conférence de Berlin a-t-elle eu lieu?

* 1818-1820

* 1884-1885

* 1895

Parmi ces choix, qu’est ce qui ne figure pas dans l’Acte Général?

* des zones de libre-échange dans le bassin du Congo

* la possession de l’Etat Indépendant du Congo (EIC)

* le tracé des frontières de l’EIC

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Citations, Colonisation, Intersectionalité, Mini-Séries

Citations

* L’évolution actuelle du racisme ne pourra être infléchie qu’à une seule condition : que les fondements du fonctionnement de notre société soient remis en cause.

Bibliographie

Née le 10 avril 1978 dans le 4ème arrondissement de Paris, Rokhaya Diallo est militante féministe intersectionnelle et décoloniale d’origine sénégalaise et gambienne. À côté de ses combats, elle est aussi journaliste, réalisatrice , écrivaine, chroniqueuse et tient un podcast [1] [3].

Elle est connue en Europe pour ses prises de positions sur le racisme et le sexisme tant à la télévision qu’à la radio. Ses livres “ Racisme : mode d’emploi” ou encore “ M’explique pas la vie mec” reflètent ces combats qu’elle mène depuis plusieurs années [1]. Notons qu’elle lutte contre de multiples discriminations. Elle a également produit un documentaire ciblant le cyberharcèlement intitulé “Les réseaux de la haine”. [5]

Depuis sa jeunesse, Diallo a toujours eu la flamme du militantisme. Pour financer ses études, elle travaille au Conseil local de la jeunesse en 2000. Dans ce cadre professionnel, elle a pour mission d’aider les jeunes les plus défavorisés dans leur insertion professionnelle [2].

Elle obtient son diplôme en droit international et européen en 2000 et poursuit son cursus scolaire à l’Université Panthéon-Sorbonne où elle sort titulaire d’un master en marketing et distribution dans l’industrie audiovisuelle en 2003 [2].

En 2007, elle fonde l’association Les Indivisibles. L’objectif de cette association est de “ déconstruire les préjugés grâce à l’humour”[a][b] pour lutter contre le racisme [3]. Toujours dans cette même idée de dénoncer le racisme sur le ton de l’humour, elle a créé la cérémonie “ Y ‘a Bon Awards”[c] [d]qui récompense, chaque année, des célébrités pour leurs propos racistes [3].

En 2009, Diallo devient chroniqueuse pour la Matinale de Canal+ et rejoint la chaîne de radio RTL. Entre 2011 et 2013, elle présente “Égaux mais pas trop ” sur LCP. Elle anime aussi “Fresh cultures” sur la station Mouv’ depuis 2011[2].

Cette militante aux multiples emplois est devenue l’exemple de plusieurs femmes. Elle reçoit, en janvier 2012, le prix de la lutte contre le racisme et la discrimination par le Conseil pour la Justice, l’Égalité et la Paix international [4]. En 2016, elle est également couronnée “Journaliste de l’année” lors de la cérémonie des European Diversity Awards à Londres [5] .

Depuis 2018, elle anime avec Grace Ly le podcast “Kiffe ta race”[e]. Les invités peuvent y discuter des réalités racistes, avec humour. Il est d’ailleurs considéré comme le pionnier dans le monde des podcasts antiracistes. [6] (N’hésite pas à lire la biographie de Grace Ly du 10 mars 2021).

sources :

[1] Babelio, “ Rokhaya Diallo” , disponible sur www.babelio.com, consulté le 20 avril 2021.

[2] Gala, Rokhaya Diallo”, disponible sur www.gala.fr, consulté le 20 avril 2021.

[3] M. Manel., “ Rohkaya Diallo”, disponible sur www.unwomensonu.wordpress.com , publié le 11 novembre 2020.

[4] Fnac, ‘ Rokhaya DIallo”, disponible sur www.fnac.com , consulté le 20 avril 2021.

[5] La Fonda, “Rokhaya Diallo”, disponible sur https://www.fonda.asso.fr, consulté le 20 avril 2021.

[6]L. Gabus “Le podcast, puissante arme antiraciste”, disponible sur https://lecourrier.ch, publié le 9 avril 2021

[a]On peut mettre un lien vers une des vidéos dans la description ? Si oui, je veux bien faire des recherches !

[b]Ouais hein ! juste les gens savent pas appuyer sur le lien en description ( c’est pas comme sur face) donc faut qu’ils aient la foi de faire un copier coller haha

[c]INCROYABLE

[d]On peut mettre un lien dans la bio vers le s

ite ?

[e]On peut mettre le lien aussi ?

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Belgique, Colonisation, History

Les Résistances à la conquête coloniale dans l’Etat indépendant du Congo

Mwami Msiri Ngelengwa Shitambi (msiri veut dire “la terre, le sol”), Roi du Garaganza (1850-20 Décembre 1891), disponible sur https://kingmsiri.com/fr/rois/

Introduction

Bien que les tracés du Congrès de Berlin, et la reconnaissance de l’Allemagne et des États Unis donnent le feu vert à Léopold II, les nombreuses nations congolaises n’ont jamais donné leur accord.

Les troupes coloniales sont constituées d’officiers blancs et de soldats d’Afrique de l’Ouest. Elles sont appelées les Forces publiques et conquièrent le territoire par la force entre 1880 et 1899. Et ce, non sans faire face à la résistance farouche des rois et chefs déterminés à défendre leurs territoires et leurs compatriotes.

Malgré l’occupation coloniale, certaines régions n’ont cessé de mener des résistances qu’à l’indépendance du Congo. L’histoire coloniale étant écrite majoritairement par des Occidentaux, ces révoltes et combats sont ignorés, quand ils ne sont pas criminalisés. Cette perspective nouvelle offre ainsi un nouveau regard sur l’histoire de la colonisation belge, celui d’un vaste espace peuplé par des peuples hétérogènes, des guerriers et des commerçants. Voici donc quelques-unes des nombreuses guerres et révoltes qui ont marqué la conquête coloniale des agents de Léopold II [6].

Rois et chefs congolais en résistance

Yekes

Suite à la conférence de Berlin, Léopold II et autres puissances africaines prennent l’Etat indépendant du Congo (EIC) pour acquis. Pourtant, aucune population de la région du Congo n’a participé à la conférence, Léopold II doit donc faire face à de nombreuses résistances. L’exemple du Royaume Yeke, situé dans le Katanga, était un royaume basé sur le commerce, et d’une superficie comparable à celle de la France. Il était dirigé par le roi M’siri, sa capitale était Bunkeya. Le peuple Yeke contrôlait les stocks de sel, l’exploitation des mines de cuivre et l’ivoire. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Européens n’ont pas découvert ces ressources puisqu’elles étaient déjà exploitées et échangées sur tout le continent et en dehors bien avant leur arrivée [1]. Très vite, Léopold II comprend qu’il devra faire face à des résistances. Pendant six ans, il envoie plusieurs hommes négocier avec M’siri, le roi du Royaume Yeke. Cependant celui-ci reste catégorique et refuse de céder un quelconque territoire afin d’éviter l’implantation de postes coloniaux. Afin de ne pas braquer Léopold, il accorde stratégiquement aux Belges le droit de s’installer à Lofoie, une ville infestée par les moustiques de la malaria, et qui subit des inondations fréquentes. Les agents de l’EIC demandent alors à ce que la capitale du royaume soit déplacée pour faciliter le commerce des européens, M’siri les laisse croire qu’il accepte. On remarque qu’il trompe les agents de l’EIC à plusieurs reprises, pour éviter de dire “non” car cela aurait poussé le roi belge à commencer une guerre [1]. Face à cette résistance, Léopold II envoie une armée de 300 hommes pour faire pression sur M’siri. Aujourd’hui, les descendants du roi racontent ce qu’il s’est passé. M’siri aurait demandé du temps supplémentaire pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes. Mais les émissaires coloniaux impatients tirent sur M’siri à trois reprises alors qu’il est chez lui, désarmé et le dos tourné. Les femmes décident d’en finir avec le conflit car elles considèrent que même s’ils gagnent cette bataille, ils ne pourront jamais vivre en paix. Léopold n’aurait jamais dû envoyer ses hommes. Les stocks d’ivoire, de cuivre et d’or, d’armes et de sel sont pillés, et les colons prennent le contrôle des exploitations. Le drapeau de l’EIC est alors dressé à Bunkeya [1].

Sanga

Cette résistance est présente dans tout le Congo et dure tout le long de la colonisation belge. En effet, les populations africaines n’étaient pas des victimes passives face à la colonisation. Dans l’extrême sud du Katanga, des guerriers du peuple Sanga, menés par le chef Mulume Niama, prennent les armes face à l’arrivée des armées de la Force publique. Bien que ces troupes soient dotées d’artillerie, Mulume Niama et ses hommes se sont battus avec témérité et parviennent même à tuer un officier. Ils ont toutefois dû se réfugier dans une caverne appelée “Tshamakele” [6]. Le commandant de la Force publique donne alors l’ordre d’allumer des feux aux entrées de la grotte pour obliger les guerriers sangéens à se rendre, sans succès. Malgré l’envoi d’émissaires, Mulume Niama refuse la capitulation. Trois mois plus tard, 178 corps sont retrouvés. De peur que cette résistance fasse de ces guerriers des martyrs, les soldats de la Force publique provoquent des éboulements aux entrées de la grotte, empêchant ainsi la découverte des corps sans vie [8].

Kasi

Dans le Bas Congo, Nzansu de Kasi, un chef de la région, mène une embuscade contre la station Baka Baka, qui signifie “Capture, capture”. Elle est nommée ainsi par Eugène Rommel, en référence aux nombreux rapts de travailleurs forcés que l’agent belge exploitait odieusement [8]. Le 5 décembre 1893, Nzansu tue Rommel et incendie la station. Il épargne cependant une mission protestante suédoise. Les rebelles brûlent ensuite deux stations d’États voisins. Ils entraînent ainsi l’arrêt de la circulation sur la route, “d’importance cruciale”, menant à Stanley Pool (lac à proximité de Kinshasa). Ils se battent alors durant huit mois contre les troupes coloniales, puis cinq ans sporadiquement, et ce en dépit de la technique de la terre brûlée appliquée par la Force publique [6].

C.N. Börrisson, missionnaire de la mission suédoise dit au sujet des colons : “Il est étrange que des gens qui se prétendent civilisés imagine qu’ils peuvent traiter n’importe comment leurs frères humains — quand bien même ils sont d’une couleur différente.” Il présente ensuite les exactions commises par Rommel sur les travailleurs forcés et les populations locales pour honorer la rébellion menée par Nzansu de Kasi [6].

Mutineries

Brigarde Piron, 16 février 2014, based on a watercolour postcard by James Thiriar ( 1899).

L’une des actions anticoloniales les plus importantes dans l’histoire du Congo est la Révolte des Batetela (1895-1908). Il s’agit de trois révoltes consécutives.

La première révolte : La Révolte des Batetela du Luluabourg

La première révolte a lieu en 1895 au Luluabourg (aujourd’hui appelée Kananga). Elle est connue sous le nom de Révolte des Batetela du Luluabourg. La cause principale de cette rébellion était l’exécution de Ngongo Lutete en 1993, accusé de trahison envers l’Etat indépendant du Congo. Il était un ancien esclave qui avait gagné son indépendance, et un homme politique puissant, très respecté du peuple Tetela. La Révolte des Batetelas de Luluabourg est une révolte contre l’Etat indépendant du Congo de Léopold II. Elle est menée par les troupes Tetela, peuple Congolais, enrôlées de force dans la Force Publique, qui était le bras armé du régime de Léopold II. Les rebelles tuèrent leurs officiers blancs et attaquèrent les diverses stations. La dernière bataille majeure de cette révolte a lieu en 1896 [2].

La seconde révolte: La Révolte de l’avant-garde de l’expédition du Nil

La Révolte des Batetela du Luluabourg a inspiré d’autres garnisons et d’autres soldats Tetelas à se révolter à leur tour. La seconde révolte majeure est connue sous le nom de la Révolte de l’avant-garde de l’expédition du Nil. Elle se déroule entre 1897 et 1898 dans le Nil Supérieur. A l’époque, le gouvernement belge est plus déterminé que jamais à envoyer des explorateurs belges au Congo. Une de ces exploration est assignée à Francis Dhanis, Vice-Gouverneur général de l’Etat indépendant du Congo [3]. A ce moment-là, une grande partie des soldats sont occupés à maintenir l’ordre après la révolte de Luluabourg et ne sont donc pas disponibles pour l’expédition. Malgré tout, Bruxelles pousse le départ. Francis Dhanis réunit donc à la hâte un nombre d’hommes suffisants pour partir. Parmi les soldats enrôlés, une grande partie sont des hommes qui s’étaient révoltés quelques années plus tôt. Les Tetelas présents sont armés et ont appris à maîtriser les armes à feu auprès des Belges. Très vite, l’expédition va prendre une sombre tournure. Les conditions sont insoutenables: les soldats doivent se déplacer à un rythme soutenu dans la forêt tropicale, sous une chaleur accablante, sous la crainte et sous l’hostilité des différentes populations. C’est la discipline et le traitement imposé qui vont conduire les soldats à se mutiner. Ils vont se ruer sur leurs supérieurs et les massacrer [4].

La troisième révolte : la révolte du fort Shinkakasa

X, vers 1900, fort de shinkakasa en RDC, disponible sur http://www.congoforum.be/upldocs/Shinkakasa%201900.pdf

La troisième a lieu en 1900 au fort de Shinkakasa. Ce fort a été construit par l’Etat indépendant du Congo pour défendre le fleuve et surtout empêcher les portugais d’avancer plus loin sur le territoire. 200 soldats et ouvriers de la Force Publique occupaient le fort tous les jours. Les soldats Congolais présents avaient été sélectionnés de manière à ce qu’il n’y ait pas de majorité ethnique afin d’éviter des révoltes comme les deux évoquées précédemment. Malgré ces précautions, les relations entre les colonisateurs et les Congolais se détériorent au sein du fort. La présence d’armes et de poudre ne fait qu’encourager la révolte qui grondait jusque là. La garnison présente se révolte sous l’impulsion des Tetelas et prend le contrôle du fort en menaçant par la même occasion la sécurité de Boma, ancienne capitale de l’Etat indépendant du Congo Batetela [3]. “Cette révolte et les autres rébellions de la Force publique étaient davantage que des mutineries de soldats mécontents ; elles annonçaient les guerres de guérilla anticoloniales qui allaient secouer l’Afrique centrale et méridionale à partir des années 1960” -Hochschild

Sources

[1] “Les Yekes et l’Etat indépendant du Congo entre confrontation et collaboration”, site Africa Museum, URL : https://www.africamuseum.be/fr/discover/history_articles/the_yeke_and_the_congo_free_state, Consulté le 09/05/2021.

[2] M. Douglas, La Révolte des Batetela en 1895: textes inédits, par Auguste Verbeken, Bruxelles: Académie royale des Sciences coloniales, dasse Sciences morales et politiques, Mém. in-8°, 7, 4 (Histoire), 1958.

[3] M.-L. Comeliau, « DHANIS (Francis-Ernest-Joseph-Marie, baron) », Biographie Coloniale Belge, Institut Colonial Belge, Bruxelles, (T.1), 1948, pp. 311-326.

[4] “Révolte des Batetela”, site Allmixo, URL : https://f.allmixo.com/detail40760032.html, Consulté le 09/05/2021.

[5] Kongo Network, “Kongo: Révolte des BATETELA (1895-1908) - ANTICOLONIALISME”, Youtube, 0:00:08:01, 26 juin 2018, URL : https://www.youtube.com/watch?v=XGtXojbtnOU, Consulté le 09/05/2021.

[6] A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, pp. 210-221.

[7] E. Ngodi, Résistances à la pénétration et la conquête coloniale au Congo (XIXe-XXe siècles), Saint-Denis, Connaissances et savoirs, 2016 (Sciences humaines et sociales, Histoire).

[8] Rédaction, « La lutte pour la liberté dans le Congo de Léopold II », Iwacu, les voix du Burundi, 05/05/2013, URL : https://www.iwacu-burundi.org/la-lutte-pour-la-libert-dans-le-congo-de-lopold-ii/, consulté le 09/05/2021. [9] Patrick Kalenga Munongo, “Mwami Mwenda Bantu Kaneranera of the Bayeke Kingdom - Garaganza”,

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Colonisation, History, Personnages

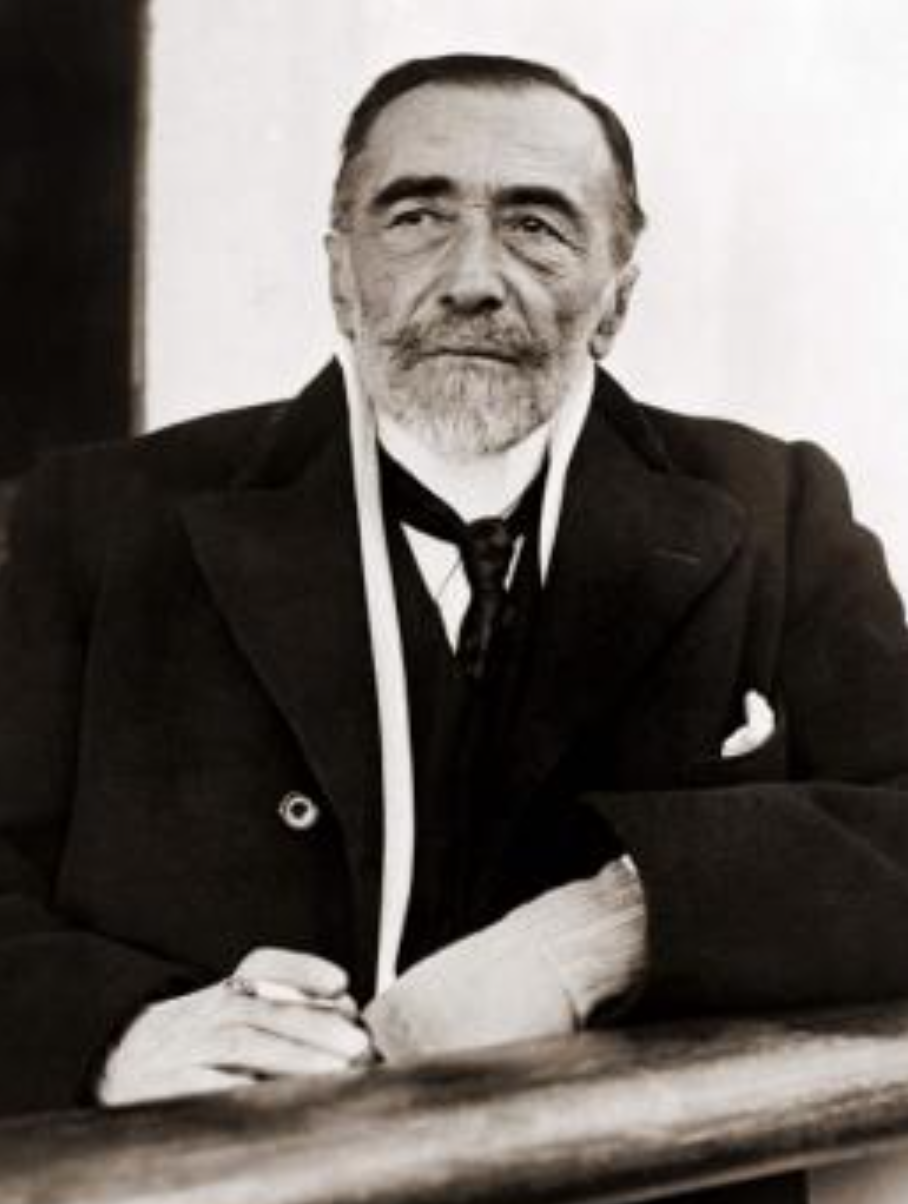

Joseph Conrad

East News, Joseph Conrad, 1923

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, de son vrai nom, naît le 3 décembre 1857 dans la ville alors russe, de Bredychiv. Issu de la noblesse terrienne polonaise, son père est un fervent nationaliste qui luttera toute sa vie pour l’indépendance de la Pologne, face à l’Empire russe [3]. Le jeune Józef, fils unique, connaît de ce fait, dès l’âge de 4 ans l’exil en Russie. Il sera confronté à deux traits qui apparaîtront dans ses œuvres : la “solitude de l’héroïsme” et la “vanité du sacrifice pour une cause perdue”. Dès l’enfance, son père l’expose aux œuvres des grands romantiques polonais; ainsi qu’à Shakespeare, Dickens, Byron; Hugo, Flaubert et Maupassant. Tout cet apport de littérature occidentale servira de matrice à son écriture, et influencera son exil prochain [1].

Dès 1874, Conrad orphelin, s’exile pour éviter la conscription dans l’armée russe. Il part à Marseille pour devenir marin. Il aura des soucis de dettes, et après quelques rocambolesques événements décide, à partir de 1878, d’entrer dans la Merchant Navy. Il y gravit tous les échelons pour devenir capitaine dix années plus tard. Entre-temps, il apprend l’anglais et prend la nationalité britannique. Grâce à son métier, il passe par l’Inde, Singapour, les îles indonésiennes, l’Australie et est pétri d’un exotisme qui se retrouve dans ces premiers romans. En 1890, il embarque pour le Congo, une expérience dont il ne sortira pas indemne [2].

Cette passion pour l’inconnu est présente chez lui depuis ses 9 ans. Le mystère que représentaient les espaces peu cartographiés le fascinait. Lorsqu’il apprend que Stanley rentre d’Afrique, son fantasme d’enfant le mène à postuler dans la nouvelle colonie du Congo. Il se rend donc à Bruxelles pour passer un entretien d’embauche dans lequel, comme tout le monde ou presque, il se montre crédule à propos des intentions “civilisatrices” de Léopold II [2]. Il passe 6 mois au Congo, au cours desquels il rejoint les Stanley Falls (au cœur du Nord congolais) dans des conditions difficiles. Si bien qu’il tombe malade et décide, une fois rétabli, de prendre la route du retour. Durant ce court séjour, la cupidité et la brutalité des hommes blancs sur place l’ont horrifié de sorte que sa vision de la nature humaine en est restée marquée à jamais (2).

De retour en Europe, il publie ses premiers livres, en anglais : Almayer’s Folly (1894), An Outcast of the Islands (1896), The Nigger of the “Narcissus” (1897); des romans d’aventures dans des cadres exotiques. Conrad met en lumière le côté obscur des hommes dans An Outpost of Progress, publié en 1896. Il y décrit les péripéties de deux jeunes européens attirés par le commerce de l’ivoire dans le nouvel État Indépendant du Congo. A mesure que le temps passe, les protagonistes sont isolés et finissent par vouloir échanger de l’ivoire contre des esclaves. L’histoire des deux hommes se termine tragiquement [1]. Son expérience dans la colonie belge lui a aussi inspiré son ouvrage The Heart of Darkness, en français : Au Coeur des Ténèbres (1899). Un chef d’œuvre qu’il a mis près de huit ans à rédiger.

Dans le livre, il raconte à travers son alter-ego, Charles Marlow, l’expérience d’un jeune homme engagé par une compagnie maritime pour transporter l’ivoire sur le fleuve Congo. Lors de son périple, Marlow donne à voir les “hommes-cordes”, ces êtres enchaînés, affalés qui construisent le chemin de fer Congo-Océan. Leur état de mort, encore vivant, comparé par Conrad à des “ombres noires de maladie et d’inanition gisant”. Des ombres qui, quand elles ont la possibilité de se reposer, le font en rampant tellement elles sont épuisées. Il raconte aussi les villages abandonnés par peur d’être raflés et endurer le même sort [2, 6].

Au cours du récit, Marlow rencontre l’ambitieux M. Kurtz, qui a amassé de “légendaires quantités d’ivoire” tout en s’enfonçant dans la sauvagerie absolue [2]. Une des première image significative du livre est la description de la maison de Kurtz. Celle-ci est entourée de têtes de cadavres d’hommes noirs montées sur des piques. En outre, Kurtz est autant un meurtrier, qu’un peintre et un poète vibrant d’éloquence. Il écrit des pages et des pages pour la Société internationale pour la suppression des coutumes sauvages et appelle à « Exterminer toutes les brutes !” [2]. Le profond paradoxe de l’ambition coloniale est montré sans abat-jour.

Pour écrire le personnage de Kurtz, Joseph Conrad s’est probablement inspiré du chef de station de Stanley Falls, le montois Léon Rom. Tout comme Kurtz, il entourait son parterre de fleurs de têtes coupées et s’adonnait également à la peinture. Comme Kurz, il a écrit un texte sur le Congo, rempli de clichés racistes pour justifier la colonisation [2].

Conrad n’échappe toutefois pas à la vision lyrique de la colonisation de son pays d’adoption, et au “racisme victorien” qui en découle. Bien qu’ils mettent en exergue la faillite du “projet civilisateur” au Congo, il mentionne par exemple le plaisir de voir la carte des possessions britanniques “car on sait qu’un vrai travail y est accompli” (5). De plus, les personnages noirs n’ont droit dans le livre qu’à quelques mots, le reste de leur expression est interprété de manière grotesque et biaisée [2]. Cette critique est portée par l’auteur Chinua Achebe en 1975. Ce dernier donne un cours intitulé “Une Image de l’Afrique : le Racisme dans Au Coeur des Ténèbres”, une perception du roman qui fait date [8].

Sa lucidité sur la réalité du système colonial et la description de ses acteurs disent tout du gouffre moral et humain qu’est la colonisation. Au Cœur des Ténèbres est aujourd’hui l’un des grands classiques de la littérature anglaise toute époque confondue. Son roman et ses personnages ont inspiré jusqu’à aujourd’hui nombre de philosophes, écrivains et films, allant de “Apocalypse Now” (1979) où le drame colonial du Congo est transposé au Viêt Nam, à “La légende de Tarzan” dernièrement (2016)[6]. Joseph Conrad continue à publier après et publie Nostromo (1904) qui se passe dans une mine d’argent en Amérique du Sud, il reste lui aussi comme un des grands livres de la littérature anglaise [1].

Il décède à l’âge de 66 ans, probablement d’un arrêt cardiaque dans sa maison du Kent en Angleterre

Sources

[1] André TOPIA, « CONRAD JOSEPH - (1857-1924) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le19/10/21 https://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph-conrad/

[2] A. Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold, La terreur coloniale dans l’Etat du Congo, 1884-1908, Texto semi-poche, Tallandier.

[3] Article Joseph Conrad, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad, consulté le 19/10/21

[4] J. Conrad, A Personal Record p.13

[5] J. Conrad, Heart of Darkness : An Authoritative Text, Backgrounds, Sources, Critcism p.13

[6] Idem, p.50-51

[7] France Inter, “Ça peut pas faire de mal, « Au cœur des ténèbres par Conrad ” émission du 17 février 2018, disponible sur www.franceinter.fr

[8] Société française de littérature générale et comparée, https://sflgc.org/agregation/maisonnat-claude-au-coeur-des-tenebres-de-conrad-presentation/

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).

(1) En dessous de cette photo est écrit : Ménagère. C’est à dire une maîtresse, qui s’apparente à une esclave sexuelle. Prise en photo au milieu de la Nature, comme pour l’exotiser, elle porte un accordéon . Lorsqu’on était une femme pour les coloniaux on ne pouvait être que ménagère, polygame (ce qui signifie traditionnelle, pas forcément polygame) ou chrétienne, autrement dit européanisée et travaillant dans les métiers considérés comme féminins (puéricultrice, …).