par racism-search | Jan 2, 2024 | Articles, Discrimination, Intersectionalité

Statistiques et Société

Des notes de restaurants aux écarts de salaires, comment lire et comprendre ces nombres qui dirigent nos décisions et celles des autres ?

Statistiques et Pizza

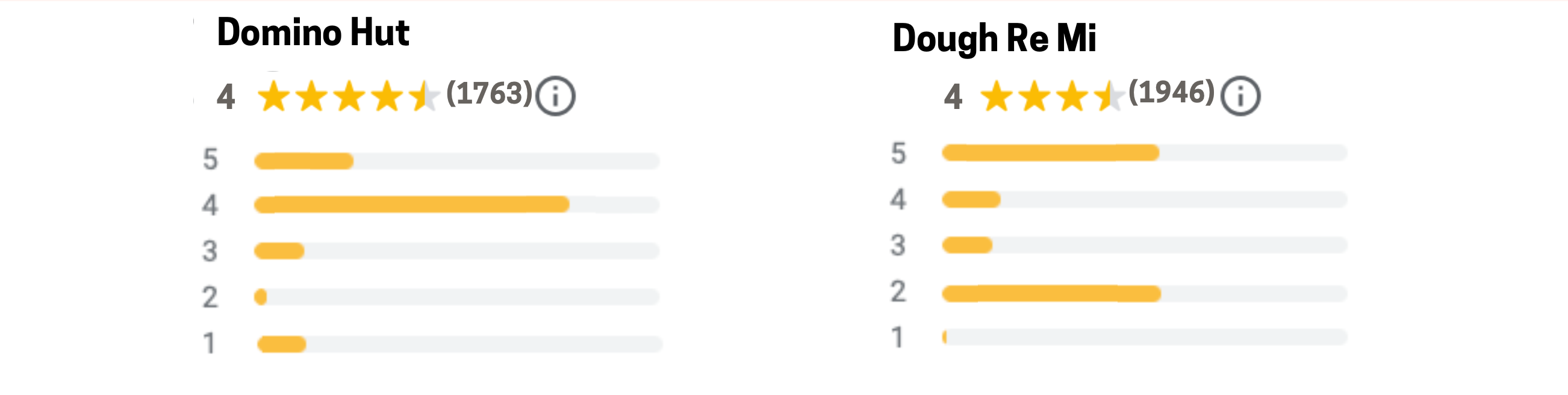

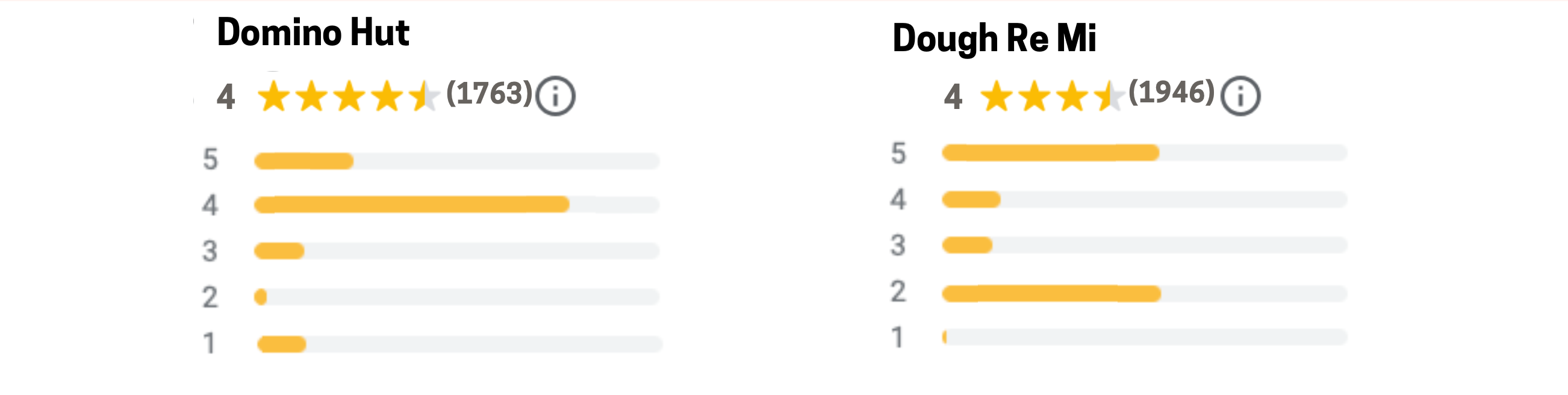

Le mot « statistiques » peut paraître effrayant, mais sans le savoir, nous les utilisons constamment. Par exemple pour choisir où aller manger. Imaginons que vous êtes en vacances et voulez manger une pizza. Google maps vous propose deux restaurants. Automatiquement, vous regardez les avis reçus:

Comment choisir?

Les deux notes moyennes (4) sont égales et semblent indiquer que ces restaurants sont de bonne qualité. Cela ne vous aide pas trop à prendre une décision… Les deux restaurants ont aussi un nombre d’avis très haut, ce qui laisse penser que ces restaurants sont populaires. En plus, ce haut nombre d’avis rend ces deux moyennes fiables. Il est donc plus judicieux de regarder le reste des informations disponibles: la distribution des notes de ces avis. Nous voyons que Domino Hutreçoit majoritairement des 4. Dough Re mi, de son côté, a des avis extrêmement positifs ou très négatifs. En allant chez Dough Re mi, le risque d’être déçu·e·x semble donc bien plus haut.

Lequel choisiriez-vous maintenant?

En regardant de plus près les avis, vous remarquez qu’une grosse partie des avis négatifs de Dough Re Mi proviennent de touristes, et que les avis positifs viennent en majorité de locaux·ale·x·s du village. Nous pouvons donc observer un groupe « d’expert·e·x·s« de cuisine authentique parmi ces auteur·rice·x·s d’avis positifs.

Convaincu·e·x par votre choix final?

Statistiques et Confinement

Les statistiques ne sont pas seulement utilisées pour déterminer la meilleure pizzeria du coin, mais aussi pour prendre des décisions à des échelles nationales et internationales par des institutions gouvernementales [1].

Prenons l’exemple récent de la crise du COVID. Nous avons tous·te·x·s entendu quotidiennement les pourcentages de lits d’hôpitaux occupés, de tests covid positifs, d’efficacité des vaccins, etc. Ces statistiques ont aidé le gouvernement à informer la population de l’avancement du virus, mais aussi à prendre des décisions [2]. En effet, lorsque la moyenne des tests positifs augmentait, des mesures strictes de confinement généralisé ont été mises en place en réponse.

Avec un tel impact sur notre vie quotidienne, il y a des enjeux proportionnels. A tel point que six groupes scientifiques étaient responsables de gérer ces statistiques, avec le but de garder la Belgique en bonne santé [3]. Trois sont encore actifs, il s’agit du:

- Risk Assessment Group (RAG), qui analyse les risques à partir de données vérifiées. Il est présidé par Sciensano et formé d’experts.

- Risk Management Group, chargé de prendre des mesures suivant l’avis du RAG.

- et finalement, du comité Scientifique du coronavirus, qui commente l’évolution du virus sur base d’arguments scientifiques.

Il est important de mentioner que, comme pour les amateurs de pizzas locaux, certaines personnes ont plus d’expertise que d’autres étant donné un sujet. Parmi les expert·e·x·s, les opinions peuvent varier. En science, on appelle consensus scientifique l’opinion scientifique formée à partir d’une série de preuves vérifiables, acceptée par une majorité de scientifiques. Ce consensus peut évoluer au cours du temps lorsque les preuves changent ou lorsque de nouvelles preuves sont disponibles.

Pourquoi (ne pas) aimer les statistiques

Entre choisir la meilleure pizza et confiner l’ensemble d’un pays, il est vrai que les consequences qui découlent de ces deux décisions (toutes deux influencées par des statistiques) et la responsabilité associée ne sont pas comparables. Cependant, en individus avertis, nous devrions nous armer de la connaissance et des outils pour utiliser pleinement les informations disponibles. Un bon point de départ est de connaitre les limitations des statistiques qui nous sont présentées. Nous en avons identifié quelques unes:

Que se passe-t-il quand ces statistiques sont mal calculées?

Et quand elles sont mal interprétées [4]?

Que se passe-t-il quand nos données sont biaisées, ou non représentatives de notre population cible [5]?

Dans la meme veine, que se passe-t-il quand les statistiques reportées ont un impact négatif sur la population qu’elles décrivent (effet Golem) [6, 7]?

Dans cet article, nous vous donnons différents outils pour analyser de manière critique les nombres que vous rencontrez et rencontrerez, ainsi que des dangers de l’invisibilisations de certaines minorités telles que les personnes queer racisées lorsque de telles statistiques sont reportées et de l’effet Golem sur ces minorités lorsque ces statistiques reportent des conclusions très pessimistes et défaitistes.

Le cas des salaires 🤑

Comme fil conducteur pour cet article, nous allons étudier en détail une statistique (en surface très simple) à laquelle nous sommes tous·te·x·s confronté·e·x·s: une estimation de notre salaire. Ou plus précisément: combien pouvons nous pouvoir être rémunéré·e·x dans le cadre de notre travail, selon certains facteurs tels que notre âge, domaine d’activité, ou encore plein d’autres éléments comme nous le verrons.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

A une échelle plus globale, c’est cette statistique qui est utilisée pour comprendre le niveau de parité (ou équivalent de discrimination) dans un pays ou une entreprise, et ensuite permettre d’alerter et d’implementer des mesures adaptées (i.e. quotas, compensations, …). C’est ainsi que les Nations Unies ont défini l’égalité de genre (incl. des revenus) comme un des 17 objectifs développement durable pour transformer notre monde! [8]

La taxe rose

La statistique la plus reportée et qui reçoit le plus d’attention du public est la difference moyenne de salaires entre hommes et femmes. Nous avons trouvé deux études qui estiment l’écart salarial moyen à environ 5% en défaveur des femmes [9, 10]. Cet écart est calculé et corrigé de sorte à refléter la différence horaire plutôt qu’annuelle, ce qui compense les variations dues aux jobs à temps partiel.

Pourquoi environ 5%? Statbel reporte 5% tandis que le service public fédéral reporte 9.2%. Les deux sont cependant bien des institutions fédérales. Pourquoi cette différence? La manière dont une moyenne est calculée ainsi que les données utilisées ont une grande influence sur le résultat. Malheureusement nous ne disposons assez d’information pour expliquer précisément l’origine de ces différences, mais nous avons deux pistes.

Le choix de l’échantillon pourrait fortement influencer les résultats. En effet, comme il est difficile de récolter des données de l’entièreté de la population, des sous groupes sont choisis comme représentant. Selon le degré de « représentativité », les résultats peuvent varier. Par exemple, nous observons que simplement d’un job à un autre, l’écart varie significativement.

Une deuxième raison pourrait être la perspective prise pour calculer ces écarts: d’un point de vue masculin, le calcul se fait par (salaire homme – salaire femme) / salaire homme. D’un point de vue féminin, il se fait par (salaire femme – salaire homme) / salaire femme. L’un mesure combien les femmes touchent en moins comparé au salaire des hommes, l’autre mesure combien les hommes gagnent de plus que les femmes. Il n’existe pas de mesure plus « juste » que l’autre, mais il est important de garder à l’esprit que ce facteur influence de même le résultat final.

La taxe arc-en-ciel

Steve Johnson, 2018, Unsplash, accessed 02.02.2024, https://unsplash.com/photos/blue-and-yellow-abstract-painting-wpw8sHoBtSY

80% des jeunes diplômé·e·x·s LGBT+ le sont ouvertement avec leurs ami·e·x·s et famille. Cependant, 34% des sondé·e·x·s préfèrent éviter d’évoquer le genre de leur partenaire en milieu professionnel, et 58% évoquent le fait que révéler faire leur coming out dans la sphère professionnelle peut potentiellement être un inconvénient [11]. Nous comprenons donc qu’il ne s’agirait pas d’une question de droit à la vie privée et/ou pudeur, mais d’une peur des conséquences.

Leur inquiétude est-elle justifiée?

A caractéristiques identiques, l’écart salarial entre les personnes hétérosexuelles et hommes homosexuels est d’environ 6% dans le public, et 5% dans le privé, en défaveur des personnes homosexuelles. Le coût du coming out dans la sphère professionnelle est donc en moyenne de 1’200€ par an, sur la base d’un salaire moyen. Alors qu’il est important de connaître ces statistiques, y être confronté·e·x peut avoir des conséquences négatives. Ainsi elles peuvent influencer les jeunes personnes LGBT+ à ne pas faire leur coming out, et d’utiliser des tactiques de dissimulation active, en plus de revoir leurs exigences à la baisse.

Cela peut avoir des effets psychologiques conséquents et diminuer l’efficacité au travail… qui en retour peut justifier une moindre rémunération. Ces statistiques peuvent aussi introduire une fausse croyance que fatalement, un·e·x employé·e·x homosexuel·le·x gagnera moins. Peuvent s’en suivre perte d’ambition et diminution de demande d’augmentation ouvalorisation… et donc une moindre rémunération. Vous voyez le problème?

On appelle cela l’effet Golem: des individus créent une réalité de leurs faibles attentes, ce qui conduit à de moins bonnes performances et l’acceptation de conditions inférieures [12].

Que faire? Prioriser une entreprise qui instaure un climat confortable, inclusif, et équitable vis-à-vis des personnes queer.

La taxe d’invisibilité

Michael Dziedzic, 2020, Unsplash, accessed 02.02.2024 https://unsplash.com/photos/black-and-white-polka-dot-pattern-vLmo8kAVVt4

Qu’en est-il des personnes racisées?

Si le sexisme et la queerophobie mènent à une différence de salaire, est-il impensable d’imaginer que notre salaire puisse aussi différer en fonction de notre couleur de peau? Nous avons jusqu’alors discuté de statistiques que nous avons récoltées (logique). Cependant, nous n’avons pas trouvé de rapports, d’études ni de statistiques qui nous permettraient de répondre à cette question en Belgique. C’est ainsi que nous nous posons une deuxième question: que se passe-t-il quand nous n’avons pas de statistique?

Pourquoi n’en avons nous pas en Belgique? Contrairement au genre, la couleur de peau n’est pas recensée en Belgique (seuls la nationalité et/ou lieu de naissance). Les US, pays très polarisé sur la question du racisme, opèrent différemment et recueillent ces statistiques très facilement. Les chiffres sont consternants: l’écart de salaire s’agrandit fortement dans le cas ou genre et race ont des effets combinés. Alors que les femmes gagnent $430,480 de moins que leurs homologues masculins au cours de leur vie, les femmes d’origine afro-américaine gagneront pour leur part $877,480 en moins. Ce chiffre monte à $1,007,080 pour les femmes d’origine latine [13].

Malheureusement pour la Belgique, il nous est impossible de trouver les chiffres correspondants, mais nous souhaitons souligner une chose importante: l‘inexistence de statistique n’équivaut pas à une absence de discrimination. Il reste donc très difficile d’évaluer l’existence du racisme dans le monde du travail [14, 15, 16]. De plus, nous faisons remarquer au passage que bien qu’utile et informatif, reporter uniquement l’écart salarial hommes-femmes peut occulter et minimiser les difficultés de certains sous-groupes, dont les femmes racisées.

Et maintenant ?

Dans cet article, nous avons parcouru les différentes injustices salariales d’après différents critères démographiques non contrôlables. Nous avons vu qu’il est important de comprendre comment ces chiffres ont été calculés pour interpréter aux mieux ces statistiques. Nous avons aussi établi que ces statistiques sont omniprésentes dans notre société, et peuvent avoir un réel impact sur la vie des groupes affectés.

Alors qu’en est-il des personnes queer racisées?

En Europe, l’orientation romantique et/ou sexuelle des individus ainsi que leur couleur de peau/appartenance ethnique ne sont pas recensées systématiquement comme elles peuvent l’être aux Etats-Unis. Si cela apporte une meilleure assurance de vie privée, cela nous prive aussi de statistiques essentielles pour reconnaître l’étendue des injustices (ou même leur existence).

Sans prise de conscience de ces injustices, aucune mesure officielle ne peut malheureusement être prise, autorisant ces injustices à perdurer.

Sources

[1] https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/statistics.en.html

[2] https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-ministeriel-du-18-mars-2020_n2020030331.html

[3] https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus/role

[4] How to lie with statistics, Darrell Huff

[5] https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8

[6] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-0663.74.4.459

[7] https://19thnews.org/2022/08/black-trans-women-life-expectancy-false/

[8] https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

[9] https://igvm-iefh.belgium.be/fr

[10] https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/ecart-salarial#:~:text=En%20Belgique%2C%20l%27écart%20salarial,heure%20que%20leurs%20homologues%20masculins

[11] https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/29/reveler-son-homosexualite-a-son-employeur-coute-1-200-euros-par-an-en-moyenne_4856129_4401467.html

[12] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-9010.93.5.994

[13] https://wocninc.org/wp-content/uploads/2018/11/LGBTQFAQ.pdf

[14] https://fecasbl.be/un-racisme-insidieux-et-transversal-dans-lemploi/

[15] https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-moins-violente-mais-aussi-raciste-que-les-etats-unis/10233001.html

[16] https://www.unia.be/fr/articles/en-belgique-la-couleur-de-peau-est-toujours-un-obstacle

par racism-search | Jan 2, 2024 | Articles, Débat, Discrimination, White privilege

Racisme Anti-Blanc

1. Racisme ou Discrimination ?

Nous trouvons nécessaire de commencer par faire un renvoi à notre article « Qu’est-ce que le racisme » [1] où nous vous expliquions les différentes formes qui caractérisent le racisme et la différence qui existe avec la discrimination. Dans cet article, nous insistions déjà sur le fait que le racisme repose sur la croyance qu’il existe différentes « races » classées hiérarchiquement entre elles. Et, comme nous l’expliquons dnas notre dernier article, cette hiréarchie produit des désavantages pour les personnes racisées ainsi que des avantages pour les personnes blanches. Ce phénomène est appelé le « White Privilege ». Comme l’exprimait déjà la chercheuse américaine Peggy MacIntosh dans les années 90, en étant considéré comme faisant partie de la « race » dominante, elle ne pouvait, en tant que blanche subir du racisme et être discriminée pour un logement ou un emploi à cause de sa couleur de peau [2].

Il est important de souligner que nous ne cherchons pas à décrédibiliser l’expérience des victimes de discrimination. Mais « ces actes individuels sont généralement perpétrés par une personne isolée et ne peuvent pas être comparées ou assimilés à du racisme » au vu de l’ancrage historique et systémique que porte le racisme [3]. Dans un interview pour France Culture, le sociologue Eric Fassin appuie sur cette différence. Selon lui, « dire que traiter de ‘sale blanc’ ou traiter de ‘sale noir’ c’est le mëme chose, c’est faire comme si, quand on disait ‘sale blanc’ ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques » [4]. Alors que le discrimination ne revët qu’une dimension interpersonnelle, le racisme englobe à la fois des dimensions interpersonnelles, interstructurelles, institutionnelles et systémiques [5]. La domination sociale des personnes blanches étant toujours actuelle, être insulté·e·x parce qu’on est blanc sera donc perçu comme une discrimination mais ne pourra ëtre comparable au racisme systématique, perpétuel et généralisé que subissent les personnes racisées [6].

2. L’Émergence du Terme « Racisme Anti-Blanc » Dans Divers Milieux

En France, parler du racisme anti-blanc n’est pas sans lien avec la montée du Front National depuis plus de vingt ans. Jean-Marie Le Pen déclare en 1985, avec d’autres mots: « Je condamne tous les racismes, y compris le racisme anti-Français. C’est celui là qui, dans ce pays, sévit le plus gravement » [7]. En effet, face aux nombreux mouvements anti-racistes, le sociologue Erwan Lecoeur explique le contre-coup tenté par le FN pour dénoncer des accidents qu’il dénonce de dommages du « racisme-anti-blanc ». Il s’agit selon lui, d’une technique de persuasion politique [7].

Le monde du football a également amené la question sur la table lorsque le footballeur français Lilian Thuram dans une interview au Corriere dello Sport s’est positionné sur le racisme présent dans le milieu [8]. Il déclare également « Il est nécessaire d’avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu’ils croient l’être. C’est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles [9]. Le commentateur Pierre Ménès répond plusieurs semaines suivant l’incident que le « problème en France, en tout cas dans le foot, c’est le racisme anti-blanc » [9]. L’amalgame s’est rapidement retourné contre Lilian Thuram et il dois de défendre en parlant du « complexe de supériorité » des blancs [8].

3. Le lien avec la fragilité blanche

Il pointe là ce qu’on appelle la fragilité blanche. Concept fondé en 2018 par l’auteure Robin Di Angelo, sociologue de l’éducation multiculturelle, la fragilité blanche représente la difficulté des personnes non-racisées à parler et assumer le racisme dans lequel ils sont impliqués. Il représente ce mécanisme de défense qu’ont les Blancs quand on parle de racisme, lorsqu’ils se sentent associés à la suprématie blanche et ses dérives « visibles » [10]. Il est important de noter que ce système est une réaction très souvent inconsciente et qui est fortement liée au malaise des Blancs face au « stress racial » ou plus largement, face aux discussions portant sur le racisme.

Ainsi, « … l’on croit que les actes racistes sont uniquement commis par de mauvaises personnes souhaitant sciemment en heurter d’autres, alors pointer du doigt le comportement raciste de quelqu’un remet en question sa moralité. » [11] . Nous pouvons ainsi créer un lien avec le racisme anti-blanc. Chaque personne a sa perspective et connaît sa propre expérience du racisme. Néanmoins, tel que l’explique la journaliste Paloma Soria Brown, le racisme est tout d’abord une question d’équilibre des pouvoirs et « lorsque l’on est en situation de pouvoir, on peut utiliser ses sentiments pour détourner l’attention du vrai problème et conserver ce pouvoir » [11]. En invoquant le racisme anti-blanc, une comparaison est opérée avec le racisme, décrédibilisant ainsi les expériences des personnes racisées pour qui les conséquences du système racial se fait plus lourdement ressentir.

Sources

[1] https://racism-search.be/uncategorized/quest-ce-que-le-racisme/

[2] N. Rousseau, "Le racisme anti-blanc n'existe pas!", disponible sur www.bepax.ors, publié le 28 octobre 2016.

[3] B. Betty, "Pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas!", disponible sur www.metly.fr publié le 18 février 2020.

[4] E. Mourgues "Le racisme anti blanc n'existe pas. Ça n'a pas de sens pour les sciences sociales", disponible sur www.franceculture.fr, publié le 10 octobre 2018

[5] R. Duallo, "Pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas", disponible sur www.regards.fr, publié le 27 septembre 2018

[6] Tapage, "Le VRAI/FAUX du racisme", disponible sur www.tapage-mag.com publié le 10 juin 2020

[7] J. Jarrassé, "Le racisme anti-Blanc un concept hérité du FN", disponible sur https://www.lefigaro.fr, publié le 26 septembre 2012

[8] M. Fourny, "Racism: Lilian Thuram recadré par la Licra pour des propos anti-Blancs", disponible sur www.lepoint.fr publié le 6 septembre 2019

[9] C. Dieng, "Lilian Thuram et le racisme anti-Blanc: ce faux prétexte pour précipiter la Guerre Civile en France", disponible sur www.lecourrier-du-soir.com, publié le 8 septembre 2019

[10] Courrier International, "La fragilité blanche, une notion qui fait réfléchir les Américains", disponible sur https://www.courrierinternational.com, publié le 4 juin 2020

[11] P. Soria Brown, "Robin DiAngelo: Les Blancs se protègent, eux et leur racisme, pour maintenir le statu quo", disponible sur www.liberation.fr, publié le 14 juillet 2020.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Droits, Legal Text For All

La discrimination à l’emploi

Introduction

Tu te poses des questions sur la discrimination à l’emploi plus précisément ?

Lors de son deuxième article, la team Legal Texts for All t’avait présenté les régimes légaux pour se protéger face au racisme en Belgique. Cette semaine, nous voulons attirer ton attention sur le cas spécifique de la discrimination à l’emploi.

Pour faciliter nos explications, nous allons nous baser sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir : l’affaire Feryn datant du 10 juillet 2008.

Faits de l’affaire

Une grande campagne publicitaire est organisée par une entreprise flamande spécialisée dans la pose de portes de garage. Le gérant de cette entreprise, Monsieur Feryn, déclare, lors d’une interview, ne pas pouvoir embaucher de personnes d’origine étrangère (il a pris l’exemple des marocains) sous prétexte d’exigences des clients qui ne veulent être servis que par des travailleurs d’origine belge. Ainsi, il déclarait notamment que :

« Je ne suis pas raciste mais je dois répondre aux exigences de mes clients. Je n’ai pas créé ce problème en Belgique et je dois faire tourner mon entreprise », « je ne suis pas raciste, c’est une logique économique ».

Sans surprise, il n’y avait pas de plaignants car peu de personnes d’origine marocaine auraient souhaité être traitées de la sorte pour de toute façon se voir essuyer un refus.

Par conséquent, le Centre pour l’égalité des chances (CECLR) a décidé de prendre cette affaire à bras le corps. La Cour du Travail de Bruxelles, saisie du dossier suite à la plainte déposée par le CECLR, va saisir la Cour européenne de Justice pour lui poser un certain nombre de questions préjudicielles.

Ces questions concernaient l’interprétation de la Directive européenne 2000/43 relative à la « mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ».

Questions posées par la Cour du travail belge à la Cour européenne des droits de l’Homme

a) Des déclarations publiques peuvent-elles constituer une discrimination directe et démontrer une poursuite d’une politique d’embauche directement discriminatoire même en l’absence de plaignant ?

– Le fait qu’un employeur n’emploie pas de travailleurs d’origine étrangère fait-il naître une présomption de discrimination indirecte, notamment lorsqu’on sait qu’il a dû faire face à de grandes difficultés de recrutement de monteurs ?

– Compte tenu des faits du litige, une présomption de discrimination commise par l’employeur peut-elle être déduite de la seule embauche de travailleurs belges par une société liée à cet employeur ?

b) Quels sont les faits qui permettent de déterminer une situation de discrimination directe ou indirecte ? De quelle sévérité une juridiction nationale doit-elle faire preuve dans l’appréciation des faits ?

Conclusions de l’arrêt

La Cour précise que la société Feryn, en déclarant publiquement son intention de ne pas engager d’ouvriers d’origine étrangère, s’est rendue coupable de discrimination directe. De telles déclarations sont de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et fait donc obstacle à leur accès au marché du travail.

De plus, la Cour estime que ces déclarations publiques indiquent également qu’une politique discriminatoire de recrutement a été menée. Ce faisant, il incombe donc à Monsieur Feryn de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement, en apportant la preuve par exemple que la politique de recrutement dans la pratique ne correspond pas à ces déclarations publiques.

Enfin, la Cour ajoute que si le juge national constate une discrimination, il devra prendre des mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Cela peut notamment prendre la forme de la publicité de la condamnation, de l’interdiction de continuer ce genre de pratiques discriminatoires ou encore par des dommages et intérêts.

Suite de l’affaire devant les juridictions belges

L’affaire Feryn a donc été renvoyée devant la Cour du Travail de Bruxelles pour prendre une décision sur le cas concret, prenant évidemment en compte les réponses fournies par la Cour de Justice de l’Union européenne.

La Cour du Travail de Bruxelles a estimé qu’il y avait bien eu discrimination envers une catégorie de travailleurs.

Concernant la sanction, elle ordonne la cessation de la discrimination ainsi que la publication de sa décision dans plusieurs quotidiens.

Enseignements à tirer

Voici les enseignements principaux que nous pouvons tirer de cette affaire :

1. On peut avoir une discrimination directe sans victime

2. Un seul fait suffit pour renverser la charge de la preuve même si très souvent il y en a plusieurs. Ici, en l’occurrence, le “seul fait”, ce sont les déclarations et c’est suffisant ! Même quand il n’y a pas de victime, des déclarations peuvent faire basculer la charge de la preuve et établir une apparence ou une présomption de discrimination. Ensuite, l’employeur va devoir prouver que sa procédure de recrutement n’était pas discriminatoire.

3. L’argument des besoins des clients ainsi que de la pérennité de l’entreprise n’est pas de nature à justifier de telles déclarations

– Dico juridique –

- Question préjudicielle : Procédure permettant aux juges nationaux d’interroger la Cour européenne de justice sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire qu’ils doivent traiter.

- Cour de justice de l’Union européenne : Cette Cour est l’une des sept institutions de l’Union européenne, située à Luxembourg. Elle veille à la bonne application du droit de l’Union européenne et à l’uniformité de son interprétation sur le territoire de l’UE.

- Cour du travail : C’est la Cour qui traite, en appel, des affaires du tribunal du travail. Si un travailleur, un employeur ou un auditeur du travail (ou toute personne ayant été jugée par ce tribunal) fait appel d’une décision du tribunal du travail, elle se rend devant l’une des 5 Cours du travail de Belgique, dont l’une est située à Bruxelles. Au sein de ces Cours, il y a un juge professionnel et deux juges sociaux appartenant aux milieux patronal et syndical.

- Centre pour l’égalité des chances : C’est l’ancienne appellation de UNIA, le centre interfédéral pour l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme et les discriminations.

- Présomption : opinion ou projection fondée sur des apparences, ce qui équivaut à une supposition.

Sources :

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0054&from=FR (arrêt)

* https://www.unia.be/fr/articles/affaire-feryn-dire-que-lon-va-discriminer-cest-deja-discriminer-10-juillet-2008 (résumé intéressant)

* https://www.unia.be/fr/articles/affaire-feryn-le-role-du-monde-de-lentreprise (suite de l’arrêt devant les juridictions belges)

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Legal Text For All

La discrimination positive

21 Juillet 2021

Dans de précédents articles, nous avons évoqué la notion de discrimination, préjudiciable à tout point de vue. Et si la discrimination pouvait néanmoins présenter certains avantages ? Voici l’article qui répond à cette question !

Discrimination positive ou action positive ?

La discrimination positive est souvent présentée comme une façon de réguler les inégalités de chances. Ce mécanisme se présenterait comme l’inverse de la discrimination au sens usuel du terme : l’on privilégierait, par exemple, l’embauche de personnes racisées ou présentant un handicap (en tout cas, à chaque fois des personnes présentant un critère protégé*).

L’objectif parait légitime et noble mais si l’on veut faire un parallèle identique au concept de discrimination, cette embauche faite au nom de la discrimination positive se ferait au préjudice d’une personne non racisée ou ne présentant pas d’handicap qui par exemple, aurait davantage de compétences. Cette situation enclenchera donc à son tour une discrimination.

Répondre à une discrimination par une autre discrimination ? Non. Par contre, l’on peut voir l’objectif de régulation des inégalités et d’accroissement de l’intégration via le concept d’actions positives !

Ainsi, la discrimination positive réside dans le fait de, par exemple, sélectionner un candidat pour un travail alors qu’il n’a pas les mêmes compétences que les autres candidats. Ceci est interdit, quelles que soient les motivations qui fondent cette décision et qu’elles paraissent légitimes ou non ! Patrick Charlier, directeur d’UNIA, précise que

« En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas favoriser quelqu’un uniquement parce qu’il a – ou n’a pas – un handicap, un certain âge, une origine étrangère ».

A contrario, les entreprises belges peuvent très bien prendre des actions positives. Ainsi, sous certaines conditions strictes, l’on peut encourager l’emploi de certains groupes de la population (ex: les personnes handicapées, d’origine étrangère, plus âgées etc). Mais « Il ne s’agit pas de discrimination positive », comme l’évoque UNIA.

Une mesure d’action positive, c’est une mesure spécifique destinée à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique. C’est, au final, permettre l’accès de certains groupes habituellement sous-représentés au marché du travail. Ces mesures sont acceptées si elles constituent un moyen d’éliminer, sur le marché de l’emploi, l’exclusion sociale de certains groupes défavorisés sur la base d’un critère protégé.

En quoi consistent les actions positives ?

En faisant valoir le principe d’actions positives, une entreprise pourra, par exemple :

- Décider d’offrir des formations en informatique à ses employés plus âgés

- Mettre en place des quotas d’embauche pour les personnes en situation de handicap (ou pour un autre critère protégé)

- Lancer des campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles

- Faire de la promotion ciblée d’offres d’emploi auprès de certains groupes-cibles spécifiques

- Lancer des programmes de soutien aux candidats lors des procédures de candidature

- Mettre en place de nouvelles communications et procédures au services des ressources humaines

- Etc

Il s’agit, en quelque sorte, d’un tremplin que certaines entreprises décident de donner à certains candidats.

Mais cela ne se fait pas de n’importe quelle façon. La mesure d’action positive doit être contenue dans un plan d’action positive qui doit contenir notamment des informations sur la proportionnalité de la mesure, la description de l’objectif recherché ou encore la durée de la mesure.

Lorsque ce plan est élaboré (soit par convention collective* soit par acte d’adhésion), il doit être soumis au Ministre de l’Emploi afin qu’il l’approuve après vérification des conditions.

A noter : l’application d’actions positives n’est nullement obligatoire pour les employeurs !

Quel cadre juridique pour les actions positives ?

L’article 10 de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 (que nous avons déjà abordée précédemment) précise que :

“Une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères protégés ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d’action positive”.

En son deuxième paragraphe, l’article 10 pose les conditions pour mettre en oeuvre une mesure d’action positive :

- Il doit exister une inégalité manifeste

- La disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir

- La mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint

- La mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d’autrui.

Le troisième paragraphe donne, quant à lui, compétence au Roi pour déterminer (via un arrêté royal*) les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d’action positive peut être mise en œuvre.

C’est le cas depuis le 11 février 2019, date à laquelle un arrêté royal fixant les conditions de l’action positive a été adopté ! Cet arrêté offre donc un cadre juridique pour ces mesures en explicitant les étapes à franchir pour mettre en œuvre des mesures d’actions positives (plan d’action via plan d’adhésion ou convention collective, approbation par le Ministre etc => ce qui a été expliqué ci-dessus).

Les entreprises qui voudraient agir via des actions positives doivent donc se conformer au prescrit de cet arrêté royal.

Attention, cet arrêté précise que les entreprises peuvent mettre en place des actions positives sous d’autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l’action d’adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives ! Dans ce cas, les entreprises peuvent en informer le Ministre de l’Emploi.

– Dico juridique –

- Arrêté royal : En Belgique, un arrêté royal est un acte du pouvoir exécutif fédéral. Il est signé par le roi, contresigné par un ou des ministres ou secrétaires d’État qui en assument la responsabilité.

- Convention collective (de travail) : Une convention collective de travail (CCT) est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales et une ou plusieurs organisations patronales ou un ou plusieurs employeurs, fixant les relations individuelles et collectives de travail entre employeurs et travailleurs d’entreprises ou d’une branche d’activité et réglant les droits et devoirs des parties contractantes.

- Critères protégés : Les critères dits « protégés » par la législation antidiscrimination (lois fédérales, décrets et ordonnances) sont au nombre de 19 : prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance et origine nationale ou ethnique, le handicap, les convictions philosophiques ou religieuses, l’orientation sexuelle, l’âge, la fortune (autrement dit les ressources financières), l’état civil, les convictions politiques, les convictions syndicales, l’état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, la naissance, l’origine sociale, le sexe et la langue.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Général

Le racisme dans le milieu sportif

Récemment au cœur de l’actualité, le racisme dans le domaine sportif connaît un essor particulièrement inquiétant.

En effet, nous sommes témoins d’un nombre impressionnant de comportements racistes et discriminatoires spécifiquement dirigés à l’encontre des personnes racisées au sein de divers domaines sportifs. Tant les supporters que certaines organisations sportives perpètrent un environnement toxique et dangereux à la fois mentalement et physiquement pour les personnes racisé.e.s.

Des objets, des aliments tels que des bananes ou des injures sont par exemple lancés aux personnes noires, elles sont huées par les foules et victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux [1] [2]. Il peut être étonnant que le sport, domaine censé rassembler le peuple et créer une certaine cohésion nationale, soit le vecteur de tant de racisme. Ainsi, “les actes racistes révèlent les contradictions du sport, car ses valeurs sont celles d’un langage universel qui promeut le respect et l’ouverture aux autres” [1].

Ce qu’il est important de noter c’est que ces actes restent souvent impunis [1] et ce, même s’il existe des organisations telles que la LICRA qui lutte et aide les victimes de racisme dans les mouvements sportifs. C’est pourquoi certains mouvements de protestation commencent à s’organiser pour pointer du doigt le problème. Ainsi, à titre illustratif, un boycott des réseaux sociaux avait été aménagé du 30 avril au 3 mai 2021 par les clubs de football anglais (qui a par la suite motivé d’autres équipes du monde à faire de même) [2].

En effet, les réseaux sociaux n’ont fait qu’accentuer le racisme dans le sport. La possibilité de commenter les prestations des athlètes en direct a permis de démontrer que les personnes racisées ne possèdent pas la même marge d’erreur et qu’elles provoquent une sympathie limitée du public. Une simple défaite est suffisante pour passer d’héros à ennemi de la société. De plus, nous remarquons que les aptitudes et capacités des personnes racisées sont constamment remises en cause, les obligeant à passer davantage de tests et à se prouver régulièrement.

Exemple de cas concrets de racisme dans le milieu sportif

1. Le racisme au sein du football

Les exemples de racisme dans le milieu du football sont malheureusement nombreux. Vous vous en souvenez sûrement tous car cela s’est passé il y a seulement quelques mois, mais un exemple marquant est la déferlante de haine qu’ont subi trois joueurs anglais après la défaite de l’Angleterre face à l’Italie lors la finale de l’Euro 2020 [3]. En effet, après avoir manqué leur tir au but, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Loin d’être un événement anodin, le ministre de la culture et des sports, Olivier Dowden, a demandé à ce que les plateformes de réseaux sociaux s’attaquent et punissent davantage le racisme en ligne [4]. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la FA, les clubs de la Premier League, de la deuxième division et de la Super Ligue féminine ainsi que des organisations représentants les principaux acteurs du football ont décidé de ne rien publier sur leur réseaux entre le 30 avril et le 3 mai pour mettre l’accent sur la situation alarmante du racisme dans le milieu du football [4]. D’autres cas, tels que les insultes qu’ont reçu les joueurs roumains du Dinamo Bucarest par les supporters de la Lazio Rome durant leur match à Rome, démontrent encore une fois que le racisme dans le monde du football est autant présent en ligne que sur le terrain [5].

Cependant, il est à noter que ce ne sont pas seulement les supporters qui adoptent des comportements racistes mais aussi les corporations sportives en tant que telles. Par exemple, en 2010, Médiapart a révélé que la Direction technique nationale “ aurait émis la volonté de limiter, voire d’« éradiquer » les joueurs binationaux évoluant dans des équipes africaines et nord‐africaines, et les joueurs dits « costauds » – les « Blacks »” lors de leurs sélection de jeunes joueurs [6].

Etienne Bonamy, « Racisme dans le football: on arrêtera autant de matchs qu’il le faudra », L’Humanité, publié le 30 octobre 2023, disponible sur https://www.humanite.fr/sports/football/racisme-dans-le-football-on-arretera-autant-de-matchs-quil-le-faudra

Le combat pour éradiquer le racisme dans le monde du football est encore long et doit se faire tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein des institutions sportives.

2. Mysogynoir* dans l’athlétisme

Un exemple marquant du racisme dans le sport est celui de Caster Semenya. Cette athlète est double championne olympique et triple championne du monde sur 800m mais, en 2020, elle est contrainte d’arrêter sa pratique sportive. En effet, la fédération internationale d’athlétisme lui a imposé de prendre des traitements pour diminuer son taux de testostérone car son hyperandrogénie** l’avantagerait trop face à ses concurrentes. Caster Semenya a refusé de se plier à cette exigence, il lui a été, dès lors, interdit de participer aux différentes compétitions.

Outre les questions qui se posent vis-à-vis de la place des personnes intersexes dans le sport et, de manière plus générale, vis-à-vis du sexe comme construction sociale, il est particulièrement important de relever ici le racisme qui sous-tend le contrôle et les pressions subis par Caster Semenya. Bien qu’elle dispose d’un palmarès impressionnant, elle n’est pas l’athlète féminine la plus rapide du monde sur 800m, mais les athlètes se trouvant au-dessus d’elle dans les rankings sont blanches et/ou correspondent aux standards de la « féminité » occidentale et n’ont donc jamais dû se soumettre à des tests hormonaux[7].

Le cas de Caster Semenya n’est pas isolé, puisque la majorité des athlètes qui ont subis des pressions de la part de la fédération internationale d’athlétisme pour prendre des traitements et donc modifier leurs corps, pourtant en bonne santé, sont des athlètes racisées comme Santhi Soundarajan, Dutee Chand, Nancy Navalta et le plus souvent noires telles que Francine Niyonsaba, Margaret Wambui, Aminatou Seyni…[8]

Malheureusement, les athlètes ne sont pas les seules sportives racisées à être stigmatisées pour leur prétendu manque de féminité, c’est également le cas des joueuses de tennis Serena et Vénus Williams, de la judokate Edinanci Silva ou encore de la patineuse Surya Bonaly [8].

3. Insultes anti-asiatiques

Dans le domaine sportif, le racisme anti-asiatique surgit également sous différentes formes. Que ce soit par communication orale ou virtuellement, beaucoup de sportif.ve.s professionnel.le.s d’origine asiatique sont sujets à des insultes racistes. Depuis l’épidémie de la covid, ce phénomène s’est amplifié aux Etats-Unis. [9] Donald Trump, ancien Président des USA, qualifiait d’ailleur le virus de “peste chinoise” à l’époque de son apparition. [9]

Chloe Kim, championne olympique de snowboard, en a fait les frais via les réseaux sociaux. Née en Californie de parents coréens, elle reçoit chaque jour des insultes anti-asiatiques depuis 2014, année au cours de laquelle elle gagne une médaille d’argent au X Games à Aspen (Colorado). Aujourd’hui, ce sont des centaines d’injures par mois qu’elle reçoit. [10] Elle affirme d’ailleurs, dans un entretien sur la chaîne ESPN, ne plus oser sortir de chez elle sans moyen de défense.[10]

Sakura Kokumai, karatéka américaine d’origine asiatique, a subi des injures lorsqu’elle s’entraînait dans un parc (Caroline du Sud). En effet, un homme lui a lancé des propos racistes et discriminants pendant sa session de sport. Elle se dit particulièrement étonnée par la violence de l’homme et la passivité des passants qui ont vu et observé la scène ; ils n’ont rien dit. [11] Cette passivité ne signifie pas nécessairement l’accord du “public”, mais prouve qu’un travail de dénonciation est nécessaire pour faire passer ce genre d’attitude dans l’ordre de l’impensable et l’inacceptable. Le racisme banalisé se trouve aussi là, dans le non-dit.

Les deux cas présentés ci-dessus ne sont que des exemples, parmi tant d’autres. Un Centre d’étude à l’Université de San Bernadino en Californie affirme que les violences envers les américains asiatiques ont très fortement augmenté en 2020 [9]. Ces insultes racistes sont particulièrement alarmantes. Actes de violence et de haine, ils déferlent dans le monde sportif et ont un impact considérable. Néanmoins, des gestes de protestations diffusés en direct ou via les réseaux sociaux par les sportifs professionnels permettent de transmettre des messages politiques et leur engagement dans la cause anti-raciste. [12]

Lexique

*Mysogynoir: Ce terme, inventé Moya Bailey, une académique queer noire et féministe, désigne une forme de misogynie envers les femmes noires dans laquelle la race et le genre jouent un rôle concomitant.

** Hyperandrogénie: Cela désigne une surproduction de testostérone.

Sources

[1] V. Sassoon, “Sport et discrimination : le regard des media”, Séminaire organisé par le secrétariat de la Campagne Dites Non à la discrimination du Conseil de l’Europe, disponible sur www.coe.int, consulté le 24 septembre 2021.

[2] T. Delaunay, “ Contre le racisme, le monde du sport va boycotter les réseaux sociaux ce week-end”, disponible sur www.huffingtonpost.fr, publié le 30 avril 2021.

[3] Le Figaro, “Euro: après la finale perdue, flot d'insultes racistes sur trois joueurs anglais”, disponible sur www.lefigaro.fr , publié le 17 juillet 2021.

[4] Le Monde, “ Euro 2021 : Boris Johnson dénonce les insultes racistes visant des joueurs anglais après leur défaite en finale”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 12 Juillet 2021.

[5] K. Wachter, “Le racisme dans le football –le football contre le racisme L'expérience de fare”, disponible sur www.un.org, consulté le 25 septembre 2021.

[6] A. Oualhaci, “ Etre sportif et racisé, entre essentialisation et émancipation”, in Omar Slaouti et al., Racismes de France, La Découverte, Paris, 2020, p. 311.

[7] Tout va bien, “Caster Semenya ou comment le sexe est une construction sociale”, disponible sur www.toutvabien.tv, publiée le 19 avril 2021.

[8]A. Oualhaci, “Être sportif et racisé, entre essentialisation et émancipation”, in Omar Slaouti et al., Racismes de France, La Découverte, Paris, 2020, p. 318.

[9] E. Degbe, “Contre le racisme anti-asiatique aux Etats-Unis, les prises de paroles se multiplient” disponible sur https://www.huffingtonpost.fr, publié le 25 avril 2021

[10] Ouest-France, “Racisme. La championne olympique de snowboard Chloe Kim bombardée d’insultes anti-asiatiques” disponible sur https://www.ouest-france.fr, publié le 2 avril 2021

[11] J. Harvey “ U.S. Olympic Athlete Sakura Kokumai Targeted in Racist Attach”, disponible sur https://www.huffpost.com, publié le 4 septembre 2021

[12] E-Tvsport, “Des gestes de protestation restés mémorables dans le monde su sport”, disponible sur https://www.sports.fr, publié le 25 septembre 2017

par racism-search | Avr 11, 2022 | Articles, Discrimination, History, Préjugés

Les Préjugés Physiques et Comportementaux

Au cours de leur vie, les personnes racisées sont confrontées à un nombre étonnamment important de préjugés, tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Les expériences semblables que ces communautés vivent nous ont amenées à nous intéresser à ces diverses conceptions et à essayer de déconstruire certaines idées préconçues et fausses.

Ces réactions primaires sont souvent le reflet d’un manque de connaissance des choses de l’autre, d’une peur et d’une volonté de trouver des réponses simplistes à leurs angoisses (A.S. travailleuse sociale [1])

Dans notre premier article consacré à ce sujet, nous abordons les préjugés physiques et comportementaux. Ces préjugés qui reviennent à cette fameuse phrase “ils sont tous les mêmes”.

1. LES NOIRS SONT BÊTES, PARESSEUX ET MOINS CIVILISÉS

Quand on parle d’une personne noire, les stéréotypes qui reviennent le plus souvent sur la table tiennent au fait que l’Homme Noir serait “plus bête”, “plus paresseux“ et “moins civilisé” [2].

La raison historique d’une telle conception de l’Homme noir remonte à la colonisation, période durant laquelle les colons justifiaient leur arrivée en Afrique comme un moyen de diffuser leur savoir et leur développement sociétal à des Africains qui, selon eux, manquaient de connaissances et de techniques alors qu’ils vivaient sur des ressources importantes (comme l’or, le pétrole, les minéraux, etc.) [3]. Nous avons d’ailleurs déjà tous entendus des “blagues” comparant les personnes noires à des singes, rabaissant ainsi inconsciemment ou consciemment les capacités intellectuelles de l’Homme noir à celles d’un animal et renforçant ce préjugé selon lequel le Noir est moins civilisé [4].

Ce préjugé a notamment un impact direct sur l’emploi et le logement. En effet, une personne noire se trouvera confrontée à davantage de difficultés pour trouver du travail, et ce malgré ses qualifications [5]. Même une fois embauchée, elle peut continuer à subir un traitement plus sévère que ses collègues [6]. Dans la quête d’un logement, de nombreux témoignages démontrent que les noirs sont confrontés à des refus car ils sont considérés comme trop bruyants ou inappropriés [7].

2. LES ARABES SONT DES TERRORISTES

Concernant la communauté maghrébine, les mêmes types de préjugés reviennent. Ils sont décrits comme étant des “ menaces”, voulant uniquement vivre avec leur communauté, ils ne s’intégreraient pas et seraient fainéants [8].

En plus d’être très souvent considérés commes des voleurs [9], les personnes maghrébines sont largement assimilés à des “poseurs de bombes” dès qu’elles ont de la barbe ou pratiquent la religion musulmane. Davantage encore depuis les derniers attentats, non seulement Islam et arabes sont automatiquement assimilés mais Islam et terrorisme le sont également. On ne différencie plus l’ethnie, la culture, et la religion [10].

On assimile aussi la femme voilée au danger. Sous couvert de l’excuse selon laquelle le port du voile serait synonyme d’oppression et ne serait pas le fruit du choix de la femme, le voile devient une réprésentation de la religion musulmane extrémiste et du terrorisme [10] (Nous ferons un prochain post sur le sujet du port du voile).

3. LES ASIATIQUES SONT PLUS INTELLIGENTS

La communauté asiatique souffre de certains préjugés qui, si d’un premier abord, ne semblent pas péjoratifs, invalident, en réalité, les expériences personnelles des individus dans cette communauté.

.Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est souvent fait référence aux asiatiques comme étant des gens intelligents, surdoués ou encore comme des génies comparés au reste de la population. Ce stéréotype est d’ailleurs constamment représenté à la télévision; Les asiatiques sont en effet souvent repris dans des rôles de premiers de classe, de docteurs, d’informaticiens, etc. [11].

4. LES FEMMES ASIATIQUES SONT PETITES ET MINCES

Un stéréotype redondant à notre époque demeure celui du physique de la femme asiatique. La communauté asiatique semble souvent être considérée comme une homogénéité : ils sont tous Chinois, ils seraient censés avoir des traits de visage, un style vestimentaire ou un physique similaires. Or, en réalité, comme dans toute communauté, les individus sont caractérisés par des attributs différents et singuliers. Il est très réducteur de sous-entendre que toutes les femmes asiatiques doivent avoir un certain physique car cela revient à ostraciser la majorité des femmes asiatiques. La représentation de la femme asiatique est d’ailleurs un combat poursuivi aujourd’hui à travers les réseaux sociaux [12].

Cet article t’as plu ? Suis nos prochains posts sur les Préjugés pour en apprendre plus!

Bibliographie

[1] Hamel Puissant, “Résurgence d’un racisme invisibilisé : le racisme anti-asiatique n’a pas été fabriqué à Wuhan”, disponible sur https://www.gaucheanticapitaliste.org, 16 avril 2020.

[2] Unia, “ discrimination envers les personnes d’origine subaharienne : un passé colonial qui laisse des traces”, disponnible sur www.unia.be, mai 201, p.7.

[3] A. Billat, T.Baffou, C. Rey, S. Naanani et L.Chaudier, “ les préjugés sur les noirs et les arabes révèlent ils de la science?”, disponible sur www.cortecs.org, consulté le 28 novembre 2020, p. 9.

[4] Des exemples dans ces articles : https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-29-aout-2019, https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/le-singe-le-plus-cool-de-la-jungle-hm-retire-une-publicite-jugee-raciste_2551373.html

[5] A. Billat, T.Baffou, C. Rey, S. Naanani et L.Chaudier, “ les préjugés sur les noirs et les arabes révèlent ils de la science?”, disponible sur www.cortecs.org, consulté le 28 novembre 2020, p.5.

[6] Ibidem.

[7] Unia, op.cit, p. 9.

[8] Ibidem, p.7.

[9] Des exemples dans ces articles :

https://www.europe1.fr/societe/idir-31-ans-victime-de-prejuges-racistes-en-general-je-ne-dis-rien-mais-parfois-je-perds-patience-3914402

https://www.lesinrocks.com/2015/03/31/cinema/actualite/rachid-le-voleur-et-mamadou-le-comique-une-annonce-pour-reveler-les-cliches-raciaux-du-cinema-francais/

[10] M. Damge, W. Audureau, S. Laurent et M. Zerrouky, “ cinq idées reçues sur l’islam et le terrorisme”, disponnible sur www.lemonde.fr, publié le 24 novembre 2015.

[11] A . Billat, T. Baffou, C. Rey, S. Naanani et L. Chaudier, op.cit, p.7.

[12] X, “Stéréotype basé sur la nationalité; Asiatique, disponible sur https://strotypesetprjugs.wordpress.com, consulté le 29 novembre 2020.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.