par racism-search | Août 4, 2025 | Discrimination, Général, Intersectionalité, Racisme

L’homonationalisme : Quand les droits LGBTQIA+ participent à l’agenda nationaliste

L’homonationalisme est une notion qui a été formulée pour la première fois par la chercheuse Jasbir Puar dans son ouvrage “Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times”. Par ce terme, l’autrice dénonce

“l’utilisation de l’“acceptation” et de la “tolérance” à l’égard des gays et des lesbiennes comme baromètre permettant d’évaluer la légitimité et la capacité de la souveraineté nationale.” [1]

En l’essence, le terme homonationalisme fait référence à l’inlcusion des droits LGBTQIA+ dans le discours nationaliste en excluant celleux percu·e·s comme “étranger·ère·x·s” [2]. Rédigé en 2007, ce texte se situe dans le contexte post-11 septembre 2001 et de la « guerre contre le terrorisme » proclamée par l’administration Bush, contribuant ainsi à cristalliser le discours du « NOUS » contre les « EUX » [3].

En effet, après les tragiques évènements du 11 septembre, nous avons pu voir prolifiérer une haine contre l’islam et les personnes mulsumanes ainsi qu’une intensification de l’instrumentalisation des corps queer pour renforcer des discours racistes [4]. L’homonationalisme critique précisément les discours libéraux qui présentent les droits LGBT comme un signe de progrès, tout en continuant à accorder ces droits à certains groupes seulement, et en en excluant d’autres [4].

Un concept états-uniens qui dépasse les frontières

Ce constat dépasse les Etats-Unis puisqu’en Europe et plus précisément en Belgique, nous observons également comment les droits des personnes LGBTQIA+* sont parfois instrumentalisés pour servir des discours islamophobes ou racistes. Sous couvert de défendre l’égalité, certaines politiques et prises de position excluent, stigmatisent ou visent directement les personnes racisées, notamment les personnes musulmanes.

source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken

source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken

Dans un échange douteux datant du 2 mai 2007, Theo Francken analyse pourquoi les homosexuels sont traités de manière plus agressive à Bruxelles. « Cela n’a rien à voir avec nous mais avec le nombre élevé d’islamistes et de petits cons marocains. » Et de terminer en ironisant: « Tous les musulmans en dehors de Bruxelles? Ce serait amusant 😉« .

Ces critiques avaient déjà émergé lors de l’adoption du Plan interfédéral contre les discriminations et les violences à l’égard des personnes LGBTI 2018-2019. Plusieurs acteurs et actrices du monde associatif et académique avaient alors dénoncé une focalisation disproportionnée sur les communautés musulmanes, présentées comme principales responsables de l’homophobie [5]. Iels dénoncent le caractère réducteur de cette approche, qui invisibilise des réalités bien plus complexes. Par exemple, la première personne reconnue par la justice belge comme victime d’un crime homophobe, Ihsane Jarfi, était à la fois racisé et musulman [5]. À l’inverse, trois des quatre auteurs de son meurtre étaient blancs et non-musulmans [5]. Ce cas rappelle que l’homophobie n’est pas propre à une seule communauté, contrairement à certains discours qui cherchent à l’ethniciser ou à la « culturaliser ». D’autant plus que le père d’Ihsane, professeur de religion islamique, a ensuite fondé une organisation engagée activement contre l’homophobie [6].

La N-VA a notamment été critiquée par Alexander Dhoest pour son instrumentalisation de la défense des droits LGBTQIA+, mobilisée principalement comme levier politique contre l’Islam et les personnes d’origine étrangère [3]. Ils reprennent ainsi les logiques de l’homonationalisme, en construisant un « nous » LGBT-friendly, perçu comme appartenant au groupe national légitime, en opposition à un « eux » musulman et supposément homophobe [3].

Enfin,lors de la dernière campagne électorale, certains partis ont opposé leur soutien au peuple palestinien à la défense des droits LGBTQIA+, en arguant que ces droits ne seraient pas respectés en Palestine, contrairement à Israël.

Cette rhétorique s’inscrit dans une logique plus large de Pinkwashing**, notamment observée dans la politique israélienne, qui met en avant son prétendu respect des droits LGBTQIA+ comme outil de légitimation de son occupation des territoires palestiniens[7]. Comme le souligne plusieurs travaux critiques, cette stratégie permet à Israël de se présenter comme la seule démocratie « progressiste » du Moyen-Orient, face à des populations palestiniennes décrites comme rétrogrades ou barbares, renforçant ainsi un discours colonial et islamophobe, et invisibilisant les militant·es queer*** palestinien·nes [7]

* Cet acronyme désigné les personnes Lesbiennes, Gay, Bi, Transgenres, Queer (désigne également parfois les personnes en Questionnement), Intersexes, Asexuelles/Aromantiques.

*Le pinkwashing désigne le fait pour un gouvernement, une entreprise ou une organisation de mettre en avant un soutien apparent aux droits LGBTQ+ pour améliorer son image ou détourner l’attention d’autres actions controversées.

**Le mot « queer » veut dire “bizarre”. Originairement une insulte, le terme a été réapproprié et désigne aujourd’hui une identité ou une façon de se situer en dehors des normes traditionnelles liées au genre et à la sexualité.

Le fémonationalisme : La manipulation des droits des femmes

Le terme fémonationalisme, forgé par Sara Farris, s’inspire en partie de la notion d’homonationalisme. Il désigne :

« la mobilisation contemporaine des idées féministes par les partis nationalistes et les gouvernements néolibéraux sous la bannière de la guerre contre le patriarcat supposé de l’Islam en particulier, et des migrants du Tiers monde en général. » [8].

Cette logique n’est pas nouvelle : dans les années 1970 déjà, il ne s’agissait pas de « sauver » les femmes musulmanes, mais les femmes de l’Est, perçues comme opprimées par des hommes violents et barbares [8].Dans cette perspective, la femme blanche occidentale reste la norme émancipée, tandis que la femme racisée, perçue comme extérieure à cette norme, est réduite au rôle de victime passive de son patriarcat [9].

Comme le résume si bien Gayatri Spivak :

“white men saving brown women from brown men.”

(Can the Subaltern Speak?)

Cette rhétorique s’inscrit dans une longue histoire de discours colonialistes et impérialistes, qui s’appuyait déjà sur des arguments similaires et qui est parfois portée par des migrant·es elleux-même, renforçant l’image du “Bon migrant” contraire au “ mauvais migrant” [9].

Termes différents mais même schéma et objectif

Que l’on parle d’homonationalisme ou de fémonationalisme, on assiste à une récupération et une instrumentalisation de luttes légitimes (contre le sexisme ou pour les droits LGBTQIA+) au service d’agendas souvent islamophobes. Ces dynamiques ont des conséquences concrètes. En valorisant une queerness exclusivement blanche, laïque et non-musulmane, ces discours invisibilisent les identités à l’intersection – celles qui ne rentrent pas dans ce cadre normatif, et qui subissent ainsi une double marginalisation.

Enfin,ce type de discours, souvent mobilisé pour « sauver » les personnes perçues comme arabes et queer, s’inscrit dans une logique orientalisante (au sens d’Edward Said) qui impose une vision occidentale normative des droits LGBTQIA+ et promeut un discours qui prétend défendre les personnes queer arabes de leurs pays traditionalistes [10].

Conséquences concrètes sur les personnes concernées

Les discours homonationalistes et fémonationalistes ne sont pas de simples effets de langage : ils produisent, maintiennent et justifient des rapports de pouvoir qui affectent très concrètement la vie des personnes queer racisées.

Ces logiques articulent le racisme, la queerphobie, l’islamophobie, le classisme, et parfois même la misogynie, dans un enchevêtrement de violences structurelles, souvent déguisées en “protection”. Loin de garantir sécurité ou inclusion, elles placent les personnes concernées dans une double impasse : ni pleinement reconnues dans les espaces queers majoritaires, ni protégées dans les institutions dominantes, elles deviennent à la fois survisibles et exclues, assignées et effacées.

- Surveillance accrue, fausse promesse de protection

Quand des partis d’extrême droite prétendent défendre les “droits des femmes” ou des “personnes LGBTQIA+” pour justifier des politiques racistes ou islamophobes, iels ne protègent pas les personnes queer racisées : iels les utilisent comme prétexte à la répression d’autres groupes ciblés. Cela installe un climat dans lequel la personne queer racisée est l’objet d’un soupçon permanent : soupçonnée d’être “traîtresse” si elle refuse de se faire l’alliée du nationalisme queer-blanc, et soupçonnée d’être “problématique” dans les milieux militants si elle exprime des critiques sur le racisme interne. Cette position instable produit une fatigue politique constante, une hypervigilance émotionnelle et une impossibilité à se situer en sécurité dans les espaces.

Comme le dit M. (extrait du mémoire de S. Sarac) : « Mon identité n’est pas plus protégée demain quand on aura quelqu’un de gay à la tête du Vlaams Belang. »

Autrement dit, la récupération d’une identité ne crée aucun filet de sécurité, tant que les structures de pouvoir restent inchangées. Elle ne fait que valider un récit où certaines formes d’identité queer (blanche, “out”, assimilable, apolitique) sont valorisées, et d’autres invisibilisées, voire criminalisées. [11].

- Espaces LGBTQIA+ majoritaires : entre exclusion feutrée, instrumentalisation politique et insécurité pour les personnes queer racisées

Les personnes queer racisées se heurtent à des espaces LGBTQIA+ où l’inclusion est souvent conditionnelle, superficielle ou performative. Ces milieux, qu’ils soient institutionnels, militants ou festifs, restent largement façonnés par des normes blanches, bourgeoises, laïques, cisnormatives et occidentales. Cela produit une violence insidieuse : celle de devoir sans cesse négocier sa place, de jouer un rôle, ou de disparaître pour ne pas déranger.

Comme le dit Farzana :

“C’est un cercle très blanc. […] En fait les, les la manière de penser l’identité LGBT mainstream est très fort sur le coming out, le fait de couper ta famille. […] En mode « si tu prends tous ces step là bah tu seras comme nous », on sera jamais comme eux..”.”

Dans ces espaces, l’exclusion prend des formes feutrées mais constantes : blagues racistes ou orientalistes, méconnaissance des codes culturels non-blancs, méfiance envers les vécus religieux, silenciation des formes d’expression politiques non calibrées. Cette violence symbolique s’ajoute à des conditions d’accès concrètement inégalitaires : lieux géographiquement ou économiquement inaccessibles, événements sans traduction ni médiation culturelle, absence de représentation réelle dans les décisions.

Mais ce rejet ne s’accompagne pas d’indifférence : au contraire, les personnes queer racisées sont souvent hypervisibilisées de manière utilitaire. Leur présence est attendue pour “diversifier” une affiche, “donner un témoignage fort”, “apporter un regard intersectionnel”. Cette tokenisation produit une inclusion sous contrôle : elles sont conviées, mais rarement écoutées ; valorisées, mais pas protégées ; montrées, mais peu considérées comme actrices politiques.

On attend d’elles qu’elles incarnent la “diversité inclusive”, mais pas qu’elles déstabilisent la structure.

Dans ces conditions, les espaces censés être refuges peuvent devenir des lieux de danger symbolique et politique. La promesse d’un “safe space” se retourne contre les plus marginalisé·es, qui y vivent de l’épuisement, du gaslighting militant, ou un isolement profond. Beaucoup choisissent alors de se replier, ou de construire leurs propres espaces, souvent précaires, invisibilisés, ou privés de ressources. [12]

3. Colonisation des espaces queers par l’extrême droite

Depuis les années 2000, on observe une dynamique où des institutions étatiques ou des acteurs nationalistes s’approprient les luttes LGBTQIA+ pour en faire un outil de domination. Il ne s’agit plus simplement de récupérer des symboles queer : ces discours sont détournés pour renforcer des frontières raciales, migratoires et culturelles, excluant les personnes queer racisées tout en renforçant l’autorité des États ou des partis réactionnaires. C’est ce que l’on peut nommer une colonisation idéologique des espaces queers, un processus où les luttes LGBTQIA+ sont vidées de leur substance politique pour être instrumentalisées au service d’un projet autoritaire et raciste.

Un exemple emblématique est celui des Pays-Bas. Dès 2006, le gouvernement a introduit une vidéo imposée à toute personne migrante, censée refléter les « valeurs néerlandaises » : on y voyait des couples gays s’embrasser et des femmes seins nus sortant de l’eau. Ce dispositif visait spécifiquement les personnes musulmanes, à qui il était implicitement demandé de renoncer à leur projet migratoire si ces images les heurtaient. Plus tard, une politique d’« homo-émancipation » fut lancée, mais elle ciblait prioritairement les communautés marocaines et turques comme supposées « problématiques », tout en ignorant les luttes queer déjà existantes dans ces communautés. L’homophobie n’y était pas combattue en tant que phénomène structurel, mais utilisée comme prétexte pour marginaliser des groupes racisés et renforcer une identité nationale exclusive. Cette logique transforme les droits LGBTQIA+ en outil de hiérarchisation raciale qui associe modernité et droits des personnnes queer d’un côté, islam et homophobie de l’autre, tout en ignorant les luttes queer déjà existantes dans ces communautés.[13]

Ce type de stratégie est désormais déployé ailleurs en Europe. En France comme en Belgique, des groupes comme Éros ou Némésis, aux discours masculinistes, transphobes et identitaires, tentent de s’imposer dans les marches des fiertés. Présents à Paris et Bruxelles, ils se réclament de la “défense des vrais gays blancs” et accusent les musulmans d’importer l’homophobie; fracturant ainsi les communautés LGBTQIA+ entre “bons sujets” (blancs, intégrés, nationalistes) et “mauvais sujets” (racisé·es, musulman·es, trans, critiques du système).[14] Pride Paris 2025, collectif Eros

On peut également citer le cas d’Alice Weidel, cheffe de file du parti néonationaliste AfD en Allemagne [15] , incarne à lui seul ce brouillage idéologique. Lesbienne, vivant en Suisse avec une compagne d’origine sri-lankaise et mère de deux enfants issus de l’adoption internationale, elle est pourtant l’une des voix les plus dures contre l’immigration, les personnes musulmanes et les droits des minorités. Son profil “inattendu” est utilisé pour déminer les accusations de racisme et d’homophobie adressées à son parti. Elle incarne une figure de “minoritaire intégrée”, mobilisée pour légitimer un projet d’exclusion massive, appelant ouvertement à des politiques de remigration et flirtant avec le révisionnisme historique.

Ces offensives montrent que les espaces queers ne sont pas automatiquement progressistes. Sans vigilance politique, ils peuvent devenir le terrain de jeu de récits réactionnaires, qui exploitent les blessures communautaires (racisme intra-LGBTQIA+, transphobie, classisme) pour affaiblir les solidarités. Résister à cette colonisation implique de repolitiser nos espaces et de défendre des fiertés radicales, inclusives, antiracistes et antifascistes.

SOURCES

[1] Jasbir K. Puar, “ Homonationalism As Assemblage:Viral Travels, Affective Sexualities”, JGLR, Vol 4 (2), 2 novembre 2013, p.24.

[2] Alexander Dhoest, “LGBTs In, Muslims Out: Homonationalist Discourses and Counterdiscourses in the Flemish Press”, international journal of communication, n° 14, 2020, p.157.

[3] ibid, pp.158-160.

[4] Jasbir K. Puar, op.cit, p.25-27.

[5] X, “ un plan fédéral LGBTQI : pour qui et pour quoi?”,disponible sur https://www.rtbf.be/article/un-plan-d-action-interfederal-lgbti-pour-qui-et-pour-quoi-9921631, publié le 19 mai 2018.

[6] Sera Sarac, Les personnes racisées présentées comme des personnes queerphobes, une (dé)racialisation de la queerphobie : Comment expliquer la tendance en Belgique à attribuer la queerphobie aux personnes racisées ?, 2022, p.11 (mémoire de maîtrise,université libre de bruxelles).

[7] July Robert & Marie Charue, “Israël: le pinkwashing comme arme coloniale en Palestine”, disponible sur https://www.agirparlaculture.be/israel-le-pinkwashing-comme-arme-coloniale-en-palestine/, publié le 19 septembre 2024.

[8] Sarah Farris, “Les fondements politico-économiques du fémonationalisme”, disponible sur https://www.contretemps.eu/les-fondements-politico-economiques-du-femonationalisme/,publié le 17 juillet 2013.

[9] Ladan Rahbari, “ When gender turns right: racializing Islam and femonationalism in online political discourses in Belgium”, Contemporary Politics, 27 (1), 2020, pp.52-53.

[10] Sera Sarac, op.cit, p. 8.

[11] Idem, p. 139

[12] Idem, p. 52-55.

[13 ] Sandeep Bakshi, “Citoyenneté queer : Inclusion et contestation.”, Les frontières de la citoyenneté, Pélabay Janie, Tarragoni Federico, Boussahba-Bravard Myriam, Sénac Réjane. Presses Universitaires de Rennes, 2024, pp.85-94

[14] Solène Cordier, Un collectif d’extrême droite à la Marche des fiertés parisienne, Le Monde, 28 juin 2025, disponible sur https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/06/28/un-collectif-d-extreme-droite-a-la-marche-des-fiertes-parisienne_6616239_3224.html

[15] RTBF, Homosexuelle, avec une partenaire d’origine sri-lankaise, Alice Weidel, un profil atypique de l’extrême droite allemande, RTBF, 12 janv. 2025, disponible sur : https://www.rtbf.be/article/homosexuelle-avec-une-partenaire-d-origine-sri-lankaise-alice-weidel-un-profil-atypique-de-l-extreme-droite-allemande-11488235

par sandrakabandana | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Discrimination, Intersectionalité

Le travail du CARE – Edition spéciale

En collaboration avec La ligue des droits humains - Section Namur

Image reprise du site www.francevinfo.fr

1. Qu’est-ce que le Care?

Le travail du Care désigne les activités spécialisées dans le souci des autres. Cette dimension de bienveillance vis-à-vis d’autrui se retrouve dans toutes les activités de services car, servir, c’est prêter attention. Ce terme anglo-saxon désigne donc d’une part, la sensibilité que l’on peut avoir envers les besoins des autres et, d’autre part, l’action de prendre en charge ces besoins [1]. A cet égard, nous pouvons citer les professions d’ infirmier.es, les nourrices, les gardes d’enfant, les technicien.nes de surface, le personnel éducatif, les aides-soignantes, etc. Ces métiers d’entretien et de soin sont similaires au travail domestique effectué dans la sphère privée à la différence qu’ils sont rémunérés. On pourrait d’ailleurs qualifier le travail de Care de travail domestique professionnalisé.

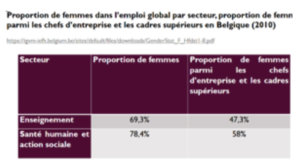

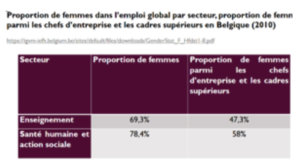

2. Discrimination bien plus subie par les femmes

Commençons par quelques statistiques datant de 2019 sur la proportion de femmes dans certains métiers dits “féminins” et du Care en Belgique [2]. Sur le tableau ci-dessous, nous pouvons remarquer que même si les femmes sont largement majoritaires dans les secteurs de la santé humaine, de l’action sociale et de l’enseignement, elles ne sont pas surreprésentées dans les postes de direction ou d’encadrement où l’on retrouve une part importante d’homme à ces postes.

⇒ ségrégation horizontale*

⇒ ségrégation verticale / plafond de verre**

*désigne la concentration ou surreprésentation des femmes dans certaines professions.

**désigne la sous-représentation des femmes (resp. hommes) dans des professions présentant des attributs « souhaitables » en termes de revenus ou de reconnaissance sociale

Mais comment expliquer que les femmes se retrouvent en majorité à exercer dans le domaine du care?

Au fil du temps, les femmes et les hommes se sont vus assigner des rôles bien distincts au sein de la société ce qui a engendré une division sexuée du travail. Les hommes se sont vus attribuer la sphère productive tandis que les femmes ont été reléguées à la sphère reproductive [3], pour vulgariser : “Papa travaille pour subvenir aux besoins de la famille pendant que Maman s’occupe du ménage et des enfants”. Cette répartition des rôles a créé une supposée prédisposition naturelle des femmes à exercer le travail domestique.

Pour les métiers du Care, le raisonnement est similaire. En effet, toute femme est associée à la figure de la Mère aimante, attentionnée et soucieuse et de ce fait, elle est jugée comme étant plus aptes à faire preuve de compassion, de patience, d’empathie mais également plus compétentes pour effectuer des tâches qui s’apparentent au travail domestique dans la sphère privée telles que le ménage, le soin des autres, l’éducation des enfants, etc [4].

Comme pour le travail domestique non-rémunéré dans la sphère privée, les métiers du Care sont, à l’instar de leurs exécutantes, dévalorisés. A cela s’ajoute la pénibilité du travail, des salaires assez bas, une dévalorisation sociale et une précarité des conditions de travail, ce qui ne fait in fine que renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes.

3.Les femmes racisées subissent encore plus cette discrimination

Mais qu’en est-il quand plusieurs systèmes d’oppression et de rapports de pouvoir se rencontrent ? Nous parlerons ici de l’interdépendance entre les discriminations liées au sexe et à la race.

La catégorie Femme n’est pas une catégorie homogène. En effet, bien que les femmes soient en très grande majorité présentes dans les métiers du Care, toutes les femmes ne sont pas concernées de la même façon. Pour certaines, au stigmate de la femme viennent s’ajouter horizontalement d’autres catégories de discriminations liées aux divers systèmes d’oppression telles que la race, la classe sociale, l’orientation sexuelle et bien d’autres encore. Ainsi, une femme racisée exerçant un métier de Care subit une double discrimination : la première, que nous avons abordée plus haut, c’est d’être une femme et la seconde c’est d’être racisée. Cette interdépendance des discriminations liées à des systèmes d’oppression qui viennent s’ajouter les unes aux autres est ce qu’on appelle l’intersectionnalité [5].

Pour en revenir à notre sujet, être femme, d’origine étrangère et avec un revenu socioéconomique faible renforce l’assignation à ces fonctions du Care [6]. En effet, dans nos sociétés occidentales, il existe un grand paradoxe lié à l’égalité. Pour obtenir une égalité professionnelle avec les hommes, certaines femmes exploitent d’autres femmes. On assiste alors à une dichotomie entre, d’un côté, la situation d’une femme blanche de classe moyenne déléguant les tâches domestiques de son foyer les moins valorisées pour atteindre des fonctions plus valorisées (ou simplement pour gagner du temps libre) et de l’autre côté, la situation de la femme racisée et de classe populaire qui est reléguée aux tâches les plus dévalorisées, voire considérées comme ingrates telles que le ménage, les courses, etc [7]. Cette sous-traitance du travail domestique renforce encore plus la précarité de certaines femme racisées issues de l’immigration [8].

En conclusion, il nous a paru opportun d’aborder ce sujet afin de mettre en avant les discriminations que subissent les travailleuses du care. En effet, la crise sanitaire a propulsé ces dernières en première ligne et a démontré que, bien qu’elles exécutent des tâches nécessaires à l’organisation de la société, elles ne jouissent que d’une moindre reconnaissance sociale, économique et politique du fait qu’elles soient majoritairement des femmes. De plus, ces inégalités sont renforcées par des discriminations liées notamment à la race et à la condition socio-économique de ces femmes. Afin de lutter contre les inégalités, il est nécessaire de se focaliser non seulement sur les différences de traitement vécues par les femmes en général mais également sur les discriminations supplémentaires subies par certains groupes de cet ensemble de femmes.

Sources

[1] C. Plumauzille, M. Rossigneux-Méheust, “ le care, une “ voix différente “ pour l’Histoire”, clio.Femmes,Genre,Histoire, Belin, 2019/1, n°49, p. 12.

[2] Statbel, “ les professions en Belgique” , disponible sur www.statbel.fgov.be , 2019.

[ 3] F. Scrinzi, “ Care”, Encyclopédie critique du genre, J. Rennes (dir.), La Découverte, 2016, p. 107.

[4]France culture, “Le « care » : d’une théorie sexiste à un concept politique et féministe”, disponible sur www.franceculture.fr, 06 mai 2020.

[5] B. Janssen, “ intersectionnalité : de la théorie à la pratique”, disponible sur www.cepag.be, novembre 2017, pp. 2-3.

[6] C. Avril, “15 – Sous le care, le travail des femmes de milieux populaires. Pour une critique empirique d’une notion à succès ”, Je travaille, donc je suis. Perspectives féministes. La Découverte, 2018, pp. 205-216.

[7] F. Scrinzi, “ Care”, Encyclopédie critique du genre, J. Rennes (dir.), La Découverte, 2016, p. 111.

[8] C. Jolly, F. Lainé, Y. Breem, “L’emploi et les métiers des immigrés”, document travail 2012-1, février 2012 ; M. Cognet, « Genre et ethnicité dans la division du travail en santé : la responsabilité politique des États », L’Homme & la Société, vol. 176-177, no. 2-3, 2010, pp.110-112.

Pour la rédaction de cet article nous avons aussi eu recours à des sources audio-visuels

META “ les travailleurs du care ” disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=v4J0G2R9KRg&fbclid=IwAR00MOM77bZpSmprDNfP72sWFt6WGCA3PJhAkkM1pOp8AG7_c8HjcY4_6-E

ARTE Radio, “ Pendre soin, penser en féministre le monde d’après ”, un podcast à soi, diponible sur https://www.youtube.com/watch?v=ya1BtYP185U

par sandrakabandana | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Débat, Droits, Général, Intersectionalité

Excisions – mutilations génitales féminines

Sudinfo, « Un clitoris géant en prélude à la journée contre les mutilations génitales », 04 février 2022, www.sudinfo.be

En cette journée internationale des droits des femmes, nous avons fait le choix de nous pencher plus amplement sur la question des mutilations génitales féminines (« MGF« ).

Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi une mutilation génitale. Des dizaines de millions de filles courent encore le risque d’être mutilées d’ici à 2030.

Touche principalement les mineures, sans consentement, parfois sans anesthésie, avec matériel parfois très primaire.

Les pratiques d’excision ont lieu le plus souvent dans l’Ouest, l’Est et le Nord-Est de l’Afrique, dans certains pays d’Asie et au Moyen-Orient, ainsi que dans certaines communautés d’immigrants en Amérique du Nord et en Europe..

D’après l’OMS, plus de 200 millions de femmes et jeunes filles sont concernées par ce problème.

1. Définition

L’OMS définit en 2020 les mutilations génitales féminines comme : « toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales ».

4 catégories :

– Type I : ablation partielle ou totale du clitoris

– Type II : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres

– Type III : infibulation (qui consiste en le rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation)

– Type IV : accolement des petites lèvres et/ou des grandes

a. Dispositions internationales ?

Les MGF constituent une violation de plusieurs droits fondamentaux comme le droit à la vie, ou le droit à la santé.

b. Poursuite en Belgique ?

Principe de l’extraterritorialité : toute personne qui a participé, favorisé ou facilité une mutilation y compris à l’étranger, sur une mineure, peut être poursuivie en Belgique à condition que l’auteur se trouve sur le territoire du Royaume

A noter que certaines MGF sont pratiquées également sur le territoire de la Belgique.

c. Dispositions légales belges ?

- Article 409 du Code pénal : une peine de 3 à 5 ans de prison pour « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, ou tenté de le faire, avec ou sans consentement de celle-ci. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. (… )».

2. Droit d’asile en Belgique

Depuis 2006, suite à la transposition de la directive européenne « qualification-asile », on prend en compte les persécutions et les violences (y compris les MGF) infligées en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle comme un élément ouvrant le droit à la protection internationale prévue par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

⇒ L’invocation d’un risque de MGF permet d’ouvrir un droit au statut de réfugié en Belgique. Néanmoins, en 2019, la vision de la Convention de Genève devient plus stricte : seule la personne qui court réellement un risque de MGF a droit à la protection internationale. Le statut de réfugié n’est alors plus ouvert qu’aux enfants. Pour le parent, il pourra demander une autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui régit la procédure de régularisation.

Le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et apatrides) a introduit une procédure de suivi : il exige chaque année une attestation d’intégrité de l’appareil génital de la ou des fillettes concernées. Par exemple, les parents peuvent perdre leur statut de réfugié accordé à l’enfant et à eux-mêmes.

Cependant, cette exigence de suivi de la part du CGRA entraine une difficulté de vérification des sources en vue d’établir la crédibilité de la femme. Une simple erreur peut définitivement compromettre un dossier même si la crainte de persécution est fondée. Ce contrôle met la femme dans une impasse, la considérant toujours suspecte et la contraignant à prouver sa bonne foi. Cela constitue en outre une atteinte injustifiée au droit à la vie privée.

Il existe dès lors également un amalgame entre prévention et répression de l’excision : cette exigence de vérité poursuit les réfugiés reconnus bien au-delà de la demande de protection internationale initiale. La politique d’asile est alors liée à la politique criminelle et il persiste un réel risque de renvoyer les parents dans leur pays d’origine

La Belgique fait partie de l’un des cinq pays les plus demandés concernant la demande de droit d’asile sur le fondement de la pratique des mutilations génitales dans le pays d’origine, fait assez remarquable.

Tout de même, les poursuites pénales sont minimes. Entre 2001 et 2009, l’article 409 du Code pénal n’a jamais été utilisé. Cela est notamment dû à deux éléments:

- l’absence de dénonciation (les filles victimes sont souvent réticentes à dénoncer leurs parents ou leur exciseuse au vu de l’impact qu’une condamnation ou expulsion peut avoir sur la cellule familiale)

- l’absence de signalement de la part des professionnels (dû notamment à un manque de sensibilisation, de preuves et à un malaise concernant ces sujets sensibles).

Notons qu’une reconstruction du clitoris peut être remboursée par l’Inami. Deux centres en Belgique permettent ce type d’opération. Ils se trouvent à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles et à l’hôpital universitaire de Gand.

Et vous, que pensez-vous du combat mené contre l’excision en Belgique ? Faudrait-il aller plus loin?

SOURCES

Avalos de Viron Samantha et Grinberg Maia, « Le principe de l’unité de la famille mis à mal par la nouvelle politique du CGRA », ADDE, n°155, juillet 2019.

Dieleman Myriam, « Protéger et réprimer : l’excision en Belgique. Genèse et enjeux des dispositions relatives aux mutilations génitales féminines », Migrations Société, 2013/2 (N° 146), p. 57.

Lemercier Elise, « Heurs et malheurs de la lutte contre une pratique sexiste racisée

Regards de médiatrices interculturelles ”africaines” mobilisées contre l’excision», Nouvelles pratiques sociales, 23 mars 2015.

Excsision parlons-en, « Les chiffres de l’excision – Belgique ».

Gams, « Avez-vous vu notre clitoris géant? », 9 février 2022

POUR ALLER PLUS LOIN

Association GAMS

Lecture : Waris Dirie – Fleur du désert

par nausicaa | Mar 30, 2024 | Articles, Colonisation, History, Intersectionalité, Uncategorized

Qu’est-ce que l’adoption transraciale ?

Que ce soit à la télévision, dans les magazines, dans les livres ou dans notre propre vie, nous connaissons chacun.e une situation impliquant une adoption internationale définie comme “une adoption par laquelle l’adopté ou l’enfant à adopter est déplacé vers un autre pays que son pays de résidence habituelle”[1].

Ce phénomène devenu, à notre époque, courant, est perçu comme un acte d’amour et de bonté et représente un des processus pour constituer ou agrandir une famille. Dans le cadre de ce post, nous allons nous concentrer sur le racisme sous-jacent dans un type d’adoption internationale : l’adoption transraciale.

Une adoption transraciale est “une adoption dans laquelle l’enfant placé est d’une race ou d’une origine ethnique différente de celle des parents. Le plus souvent, l’adoption transraciale implique des parents blancs et des enfants noirs, latinos ou asiatiques. Souvent, une adoption transraciale est également transculturelle, l’enfant adopté venant d’un pays ou d’une culture différent ainsi que d’une origine raciale différente”.[2]

Il nous importe de souligner que l’adoption transraciale n’est pas, en tant que telle, une procédure teintée de racisme et l’objectif de ce post n’est en aucun cas d’aboutir à une conclusion aussi simpliste. Néanmoins, il est évident que l’adoption transraciale présente certaines conséquences préjudiciables pour l’enfant adopté tenu de s’intégrer dans une société dont la culture et l’héritage sont différents des siens.

En quoi l’adoption transraciale peut-il être problématique ?

Le complexe du Sauveur Blanc

La volonté d’adopter est une noble intention. Néanmoins, lorsque le parent candidat à l’adoption choisi délibérément de voyager à l’autre bout du monde pour adopter, il est important de déterminer correctement les raisons de ce choix. Il n’est, en effet, pas rare que ledit parent fasse le choix d’adopter ailleurs pour booster son ego, se sentir comme un héros en sauvant un pauvre enfant non blanc de sa misère. L’origine et la couleur de peau de l’enfant devient une condition d’adoption.

Le problème réside ensuite dans l’effort fourni pour que l’enfant adopté se sente compris et respecté. En effet, le simple fait d’offrir un foyer à un enfant n’est pas suffisant.

Ainsi comme témoigne Joohee Bourgain : “Beaucoup de familles adoptantes ignorent ce qu’implique d’élever une personne non blanche dans une société profondément structurée par le racisme, elles se retrouvent parfois en position d’euphémiser la violence vécue par leur enfant à l’extérieur du cercle familial, par maladresse, par ignorance, par inertie. Les témoignages d’adopté. es évoquant des situations de racisme intrafamilial sont également fréquents.

Le seul moment où, étrangement, nos familles ne sont pas aveugles à la “race sociale”, c’est au moment du choix du pays dans lequel elles vont adopter. Là, notre origine et notre couleur de peau constituent des critères d’adoptabilité (plus ou moins assumés par nos familles), au même titre que l’âge, le genre et la validité.” [3]

Au sein des personnes blanches , on retrouve souvent une forme de “ color blind”. Par cette idéologie, les personnes blanches vont prôner qu’elles ne voient pas la couleur, et que de ce fait, elles ne sont pas racistes [4].

1. Un déni de sa réalité

Ce même raisonnement se retrouve dans plusieurs famille adoptive blanche. Partant d’une bonne intention, elles auront tendance à dire à leurs enfants qu’ils sont comme leurs camarades et vivent les mêmes expériences . En se faisant, il y a un déni de la réalité de l’enfant racisée [5]. En effet, dans une société raciste, on ne peut nier que la couleur existe et que les privilèges et l’expérience de vie ne peuvent être comparables.

Ce constat est d’ailleurs appuyé par le réalisatrice Néhémie Lemal. Cette dernière parle du déni de sa famille en soulignant que “ Même si j’ai grandi et ai été élevée en ne voyant pas les couleurs, je serai toujours cette fille NOIRE, avec des clichés qui me suivent malgré tout dès que je sors de mon cercle familial. C’est ça ma véritable solitude.”[5]

2. Un rejet de sa culture d’origine

Dénier l’identité raciale de son enfant entraîne aussi une déni de son identité culturelle*. Comme les enfants métisses* Il est important, pour la construction identitaire des cer derniers, qu’ils connaissent toutes leurs cultures. Malheureusement, on remarque souvent que les enfants issues d’une adoption transraciale, ont rarement eu un accès à leur culture d’origine [6]. Cela s’explique par le fait que les parents, ne prennent pas toujours la peine de se renseigner sur la culture d’origine de leur enfant. Cette « compétence bi culturelle” manquante, les parents ne sont par exemple pas capables de s’occuper des cheveux de leurs enfants, de répondre à leurs questions concernant leurs origines, de leur faire goûter leur plat pays de naissance, de participer à des fêtes traditionnelles ect.. [6]

* Par métisses,nous entendons tout enfant qui est issu de deux cultures ou plus.

* L’identité culturelle est définie dans la littérature anglo- saxonne comme l’ensemble des croyances, comportements sociaux, rites, coutumes, traditions, valeurs, langues, institutions d’une culture

3. Une possibilité de racisme intégré

Comme nous pouvons aussi l’observer auprès de personnes racisées ayant grandi dans un environnement majoritairement blanc, ces derniers peuvent intégré le racisme qu’elles subissent. En effet, comme le souligne Joohee Bourgain, les enfants adoptés dans ce type d’adoption subissent de nombreux préjudices dû au déséquilibre des rapports des pouvoirs asymétriques et coloniaux présents [3]. Le racisme qu’ils subissent et qu’ils intègrent en fait partie. Cela peut parfois mener à un déni de leurs origines et à une perpétuation des préjugés dans lesquels ils ont été baignés.

Le but de cet article n’est donc pas de diaboliser l’adoption internationale mais de remettre en cause les raisons qui poussent certains parents à passer par cette adoption, ainsi que le racisme et discriminations que peut subir un enfant issu d’une adoption transraciale. En effet, une fois qu’on s’est posé les bonnes questions et qu’on décide de continuer dans la démarche d’une adoption transraciale, il faut tout mettre en place pour que l’enfant ne soit pas complètement coupé de son (ses) origine(s) culturelle(s) et ethnique(s). Les parents adoptifs doivent se renseigner pour ne pas continuer les stéréotypes raciaux que nous fournit la société. Ils doivent aussi accepter que leur enfant racisé ne peut vivre la même expérience qu’un enfant blanc dans une société qui est encore raciste.

Sources

[1] Définition utilisée par le Service à l’étranger, disponible sur https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/etat_civil/adoption_internationale

[2] Définition provenant de Spiegato et disponible sur https://spiegato.com/fr/quest-ce-que-ladoption-transraciale.

[3]Joohee Bourgain, “Il faut écouter les personnes adoptées plûtot que les mythes dont elles font l’objet”, disponible sur www.huffigtonpost.fr, 19 novembre 2020.

[4] R. Diangelo “ White fragility- Why it’s so hard for white people to talk about racism” society politics pp. 40-41.

[5] Enfance et famille adoptive, “ Racisme et discrimination”, disponible sur

www.adoptionefa.org. consulté le 3 mai 2022.

[6] A. Hard, S. Skandrani, E. Mazeaud, A. Revah-Levy, A. & M. Moro, M. “Le concept d’identité culturelle chez les enfants adoptés : quelle pertinence ?”. La psychiatrie de l'enfant, vol 58, p. 302.

« L’évolution actuelle du racisme ne pourra être infléchie qu’à une seule condition : que les fondements du fonctionnement de notre société soient remis en cause. »

Lire plus

« In a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. »

Lire plus

source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken

source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken