par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Intersectionalité

Luttes portées par des femmes racisées (victoires ou en cours)

Les victoires collectives des femmes racisées

Intro

remise en question des figures seules car le groupe/mouvement est important et peut être desservi lorsque l’on se concentre sur une seule femme.(Rosa Parks – a contribué a la lutte pour les droits civiques)

→ https://www.cairn.info/un-feminisme-decolonial–9782358721745-page-67.htm (l’extrait qui explique bien la pacification et héroïsation)

Slide 1: Titre (+ une image)

Slide 2: Introduction + structure

Slide 3: Europe

Slide 4: Oceanie

Slide 5: Amerique du Sud

Slide 6: Asie

Slide 7: Amerique du Nord

Slide 8: Afrique

Slide 9: Aspects transversaux + conclusion

Slide 10: Sources

- Aspects transversaux

- Défis communs rencontrés lors des luttes? (défis par lutte puis on rassemblera par catégorie)

exemples de catégories, si pertinent:

- mépris, crédibilité remise en question?

- acces restreint aux médias pourtant utiles a la diffusion des idées

- acces restreint aux institutions

- Importance de lutter en collectif

- aspects positifs empowering, se retrouver, se soutenir, impact de l’action

Conclusion

Calendrier

Mardi 28 février: finalisation du plan et de la répartition des parties

28-6 mars: recherche et écriture

Lundi 6 mars: Draft finalisé; envoi pour relecture + préparation des slides Instagram(?)

Mardi 7 mars: Intégration des feedback; relecture finale

Mercredi: 8 mars: publication

Les victoires collectives des femmes racisées

La journée internationale des luttes pour les droits des femmes (8 mars) est une journée qui permet de faire le bilan sur la situation des droits des femmes, de fêter les victoires, de lutter collectivement et de faire entendre une fois encore différentes revendications. En cette journée importante, donc, nous vous proposons un article qui revient sur certaines luttes collectives menées par des femmes racisées.

Si l’accent est mis ici sur les luttes collectives, plutôt que celles de personnalités, c’est pour éviter les écueils de la réécriture du récit militant ou des effacements d’une partie de celui-ci où certaines figures sont héroïsées après avoir été “pacifiées” selon les codes de la narration dominante (c’est-à-dire après avoir été séparées du mouvement et de la communauté dans lequels leurs actions s’inscrivent, vidées de leur militantisme et radicalité) [1].

Cet article vous propose de revenir sur six luttes de six contextes géographiques et temporels différents avant de mettre en avant les différents aspects transversaux qui les traversent.

- Les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles

En juillet 2019, une trentaine de femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, toutes d’origine africaine, ont commencé à se mobiliser pour lutter contre leurs conditions de travail précaires. Elles ont dénoncé des conditions de travail déplorables: horaires de travail instables, salaires bas, charges de travail excessives, et pratiques de management oppressives et dégradantes. En effet, elles représentent une fraction des “salariées invisibles”: une main d’œuvre essentiellement féminine et racisée, systématiquement sous-payée, et assignée à des activités dévalorisantes. Le mouvement a rapidement gagné en force, avec des manifestations régulières et des grèves organisées par les travailleuses et leurs soutiens. Les actions des femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont attiré l’attention des médias et ont suscité une solidarité croissante de la part du public ainsi que des partis politiques et figures de gauche. Les travailleuses ont également créé un comité de grève pour coordonner leurs actions et leur communication. Finalement, le 24 mai 2021, après presque 2 ans de mobilisation, les travailleuses ont obtenu certaines de leurs revendications, notamment une augmentation de salaire et une réduction de la charge de travail. Bien que leur lutte ait eu des répercussions positives, les femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont continué à militer pour une amélioration des conditions de travail des travailleurs précaires dans l’industrie hôtelière. Pour faire écho à l’actualité, un mouvement similaire a vu le jour à Bruxelles en 2023, où “la Ligue des travailleuses domestiques sans-papiers” a déposé une pétition devant le Parlement de la Région Bruxelles-Capitale pour demander un dialogue sur cette question cruciale et revendiquer une meilleure considération de leur statut [2], [3], [4], [5].

Image:

Devant l’Ibis Clichy-Batignolles après la signature de l’accord. (Albert Facelly/Libération)

- Le Groupe des Femmes Kanaks Exploitées et en Lutte (GFKEL)

Le groupe des femmes kanaks exploitées et en lutte est né dans les années 1980 en Nouvelle-Calédonie et vise à lutter à la fois contre la domination coloniale et contre la domination patriarcale, sans prioriser un combat au détriment de l’autre. Un trentaine de femmes cherche à s’organiser indépendamment car elles rencontrent de nombreuses résistances au sein même du mouvement nationaliste [6]. Actions de désobéissance civile, prises de parole dans les médias, implications politiques, elles ont mené pendant quatre ans un combat féministe radical pour que l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne se fasse pas tant que les femmes continueront à subir des injustices et des oppressions quotidiennes.

- Las Madres de Plaza de Mayo

Las Madres de Plaza de Mayo est un mouvement lancé par le rassemblement de 14 mères sur la place de Mai à Buenos Aires, le 30 avril 1977. La réunion de ces femmes est un moyen de résister pacifiquement à la dictature militaire et à la répression en Argentine. C’est aussi un moyen de demander vérité et justice pour leurs enfants disparus, très probablement enlevés, torturés et assassinés par le régime au pouvoir. En effet, on estime à 30.000 le nombre de personnes disparues entre 1976 et 1983, date à laquelle la dictature prend fin. Le régime cherche à intimider et à réduire au silence les opposants politiques. Las Madres ont été les seules à s’opposer à l’armée et ont continué à réclamer que les agents de l’Etat soient traduits en justice après la chute du régime. Las Madres, rejointes également par las Abuelas (grand-mères) se réunissent toutes les semaines, le mouvement grossissant au fil des disparitions. Le mouvement a eu un impact significatif sur l’opinion publique en Argentine et dans le monde entier, en attirant l’attention sur les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement militaire argentin. Las Madres ont également contribué à faire avancer les enquêtes, en travaillant avec des organisations telles que le Centre d’études légales et sociales (CELS) et la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP). Ce mouvement fait écho à des associations actuelles de mères de quartiers populaires qui luttent contre les violences policières comme le “Front de mères” ou le “collectif des Madres”[7], [8], [9].

foto: Pablo Ernesto Piovano

- Les femmes adivasies du Kerala

En 2002, plusieurs femmes adivasies de l’État du Kerala (Inde) ont réalisé des sit-ins et d’autres actions de désobéissance civile devant une usine Coca-cola implantée à Plachimada. Elles revendiquaient la fermeture de l’usine en raison des préjudices environnementaux et sociaux que l’activité intensive de l’entreprise occasionnait. En effet, la fabrication des différentes boissons gazeuses implique un besoin conséquent en eau (9 litres d’eau pour un litre de boisson) ce qui, pour suivre le rythme soutenu de la production, a impliqué de pomper des millions de litres d’eau dans des nappes phréatiques, réduisant drastiquement leur niveau [10]. De cette activité industrielle a également résulté une pollution importante de l’eau potable restante dont devait se contenter la population de la région ainsi que de l’engrais distribué par l’entreprise aux agriculteurs dont il a été par la suite prouvé qu’il contenait un fort taux de cadmium et de plomb [11]. Dépossédant et polluant la terre des populations autochtones et les privant ainsi de tout moyen de subsistance [12], un collectif de femmes adivasies s’est mobilisé pour revendiquer sa fermeture. Après plus d’un an d’actions, qui menèrent parfois à des arrestations et des violences policières [13], le conseil communal (Panchayat) a ordonné la fermeture de l’usine [14]. Cette victoire ne fut que de courte durée car une bataille judiciaire a fait rage pendant de nombreuses années, les différents tribunaux faisant primer parfois le droit de propriété de l’entreprise sur le droit à un environnement sain. Il a fallu attendre 2017 pour que Coca-cola cesse ses activités dans la région [15]. Cette lutte de longue haleine est désormais un symbole d’une lutte collective menée par des femmes autochtones pour des droits sociaux et environnementaux et de l’écoféminisme. Elles réclament maintenant une réparation de la part de Coca pour ces différents dommages.

- Les femmes autochtones du Québec

L’association Femmes autochtones du Québec (FAQ) représente les femmes des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain [16]. Créée en 1974, les femmes qui la composent ne cessent depuis lors de militer pour un meilleur accès aux droits dont les autochtones, en particulier les femmes, sont régulièrement privés. En particulier, nous avons fait le choix ici de faire le jour sur leur combat aux côtés des familles des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Si des recherches et décomptes avaient déjà été réalisés par le passé, c’est en 2014, avec le rapport de la Gendarmerie royale du Canada dénombrant 1181 femmes autochtones disparues ou assassinées depuis les années 80 [17], que la problématique des femmes autochtones disparues ou assassinées éclate aux yeux du monde. Si l’aspect systémique de ces disparitions/assassinats interpelle, c’est également leur traitement par les forces de l’ordre et la justice qui est pointé du doigt. En effet, celles-ci refusent de donner certaines informations aux familles, de poursuivre les enquêtes ou sont autrices de violences sexistes, sexuelles et racistes à l’égard des victimes et de leurs proches [18]. Travaillant sur la question des violences à l’égard des femmes depuis longtemps, la FAQ est bien décidée à ne pas laisser cette situation tomber dans l’oubli en mettant l’accent, au premier plan, sur le vécu des personnes concernées. Leurs actions sont diverses: elles publient des rapports pour informer et sensibiliser, elles réalisent des campagnes sur les réseaux sociaux [19], sont à l’initiative de la demande d’enquête parlementaire au niveau national (et l’ont obtenue), challengent la mise en place d’un plan fédéral sur la question pour qu’il soit ambitieux et réponde aux besoins des différents peuples des Premières Nations. Si leur lutte est loin d’être terminée, leurs modes d’action est une inspiration et le pouvoir et la reconnaissance qu’elles obtiennent progressivement une véritable victoire.

Les Agojié (ou Mino) étaient des guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey (sud du Bénin actuel) entre le XVIème et XIXème siècle. Il s’agissait d’une unité d’élite exclusivement féminine, dont l’entrainement au combat débutait dès l’âge de 7 ans. Les Agojié, surnommées Amazones par les Européens, ont la réputation d’être des femmes emblématiques et redoutables au combat. Elles ont férocement combattu de nombreux ennemis ayant tenté d’envahir leur royaume, y compris des colonisateurs et esclavagistes. Leur puissance, leur talent et leur témérité ont permis de repousser tous les adversaires, fidèlement à leur devise: « vaincre ou mourir ». Ainsi, dans les années 1840, on estimait le nombre de femmes guerrières à 6000.

Cependant, en 1892, l’arrivée des forces coloniales des armées française et portugaise a causé la perte des Agojié. Les colons disposaient d’un armement considérable (fusils, revolvers) avec lequel les machettes et épées des Agojié ne pouvaient rivaliser. Au terme de plusieurs batailles, les Agojié sont réduites au nombre de 50. A la suite de leur défaite contre les colons, le Royaume du Dahomey est placé sous protectorat français en 1894, et l’armée des femmes prend fin. Mais leur histoire a eu un immense impact sur tout le continent, d’autant que les sociétés africaines étaient nombreuses à être matriarcales (terra).

Les guerrières Agojié ont inspiré le film The Woman King (Gina Prince-Bythewood), sorti au cinéma en septembre 2022 [20], [21], [22].

Image:

Agojié vers 1890.

Importance de la lutte en collectif

Bien que les mouvements et les causes présentés soient très divers, l’importance de lutter en collectif est retrouvée partout. Dans toutes les luttes présentées, le fait d’agir à plusieurs, et avec d’autres femmes, a été crucial pour la réussite du combat. Risquant leur vie, leur emploi, évoluant dans des conditions précaires et affrontant une multitude d’obstacles, les femmes ont pu trouver du soutien parmi leurs pairs. Cela leur a permis de continuer leurs efforts, de ne pas se décourager et de voir plus loin que le risque d’échouer. Les femmes racisées sont particulièrement vulnérables et sujettes aux discriminations. Se mobiliser avec un groupe permet ainsi de mieux répondre aux détracteurs et de décupler l’impact des actions menées. Il est important de relever ici que les femmes racisées portent des luttes pour faire avancer leurs droits mais également ceux de toutes leurs communautés et donc des plus vulnérables que cela soit l’environnement, les personnes sans-papier, les victimes de violences sexuelles…En conclusion, l’on doit bien des victoires à des mouvements féministes et racisés. Le fait de mettre en valeur une individue au détriment du groupe délaisse l’aspect collectif alors qu’il est essentiel à la réussite de l’action. En cette journée du 8 mars, célébrons les groupes de femmes [23], l’adelphité, et continuons à lutter ensemble pour nos droits!

Sources:

[1] Voy. l’exemple de Rosa Parks repris par Françoise Vergès dans: VERGES, F., Un féminisme décolonial, La fabrique Éditions, 2019, p. 92 et suiv.

[2] JEANNOT, G., “Après 22 mois de grève et un accord historique, les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles racontent leur lutte « contre le patronat »”, France Info, 30 mai 2021, disponible sur: https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/temoignages-les-femmes-de-chambre-de-l-hotel-ibis-batignolles-racontent-leurs-22-mois-de-lutte-contre-le-patronat_4639771.html (consulté le 4 mars 2023).

[3]DURUPT, F. , “Femmes de chambres de l’Ibis Batignolles : la victoire après vingt-deux mois de combat”, Libération, 24 mai 2021, disponible sur: https://www.liberation.fr/economie/social/femmes-de-chambres-de-libis-batignolles-la-victoire-apres-vingt-deux-mois-de-combat-20210524_OXU7E4ERZRGD5LDXILGSMEBZJI/ (consulté le 4 mars 2023).

[4]FASSIN, E. et al., “Tribune. L’esclavage, c’est fini, même pour les femmes de chambre”, Libération, 9 mars 2020, disponible sur: https://www.liberation.fr/debats/2020/03/09/l-esclavage-c-est-fini-meme-pour-les-femmes-de-chambre_1781112/ (consulté le 4 mars 2023).

[5]Pétition citoyenne relative aux demandes de la Ligue des travailleuses domestiques sans-papiers, Parl. R. Bruxelles-Capitale, 11 janvier 2023, disponible sur: https://democratie.brussels/initiatives/i-152 (consultée le 5 mars 2023).

[6]SALOMON, C., « Quatre décennies de féminisme kanak », Mouvements, vol. 91, no. 3, 2017, pp. 55-66.

[7] Voy. le site internet de l’association, disponible sur: https://madres.org/la-historia-de-las-madres/

[8] Voy. le site du Ministère de la Justice argentin, disponible sur: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/argentina-te-busca/abuelas-de-plaza-de-mayo

[9] Lauréate du Prix Sakharov de 1992, https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/las-madres-de-plaza-de-mayo-1992-argenti/products-details/20200330CAN54167

[10] : SHIVA, V., “Les femmes du Kerala contre Coca-Cola”, Le Monde diplomatique, mars 2005, disponible sur: https://www.monde-diplomatique.fr/2005/03/SHIVA/11985 (consulté le 6 mars 2023).

[11]: « L’actualité mois par mois », Pierre Jacquet éd., Regards sur la Terre 2007. L’annuel du développement durable. Énergie et changements climatiques. Presses de Sciences Po, 2006, pp. 30-53.

[12]RAJESH, K. P., “The Anti-Coca-Cola Movement in Plachimada, Kerala”, Journal of Developing Societies,2019, 35(4), 437-457.

[13]: SUDHEESH, K. M., ““RESISTANCE FROM BELOW” An Assessment of The Struggle against Coca Cola Company in Plachimada, Kerala”, The Indian Journal of Political Science, 2009, 70(3), 839–852.

[14]:X., “INDE. Coca-Cola contraint de fermer une usine”, Courrier International, 7 juillet 2014, disponible sur: https://www.courrierinternational.com/article/2014/06/20/coca-cola-contraint-de-fermer-une-usine (consulté le 6 mars 2023).

[15] RAGHUNANDAN, G., “A Look at the Legal Issues Plachimada’s Struggle for Water Against Coca-Cola Has Brought Up”, The Wire, 20 août 2017, disponible sur: https://thewire.in/law/coca-cola-plachimada-kerala-water (consulté le 6 mars 2023).

[16]: Voy. le site internet de l’association, disponible sur : https://faq-qnw.org/a-propos/

[17]: GRC, Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national, 2014, disponible sur: https://www.grc-rcmp.gc.ca/fr/les-femmes-autochtones-disparues-et-assassinees-un-apercu-operationnel-national (consulté le 6 mars 2023).

[18]:BERGERON, A., BOILEAU, A. et LEVESQUE, C., Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec, FAQ, 2015.

[19]: PILOTE, A.-M. et HUBNER, L.A., « Femmes autochtones et militantisme en ligne : usages de Facebook et Twitter pour contrer les violences sexuelles dans la foulée du scandale policier de Val-d’Or. » Recherches féministes, volume 32, number 2, 2019, p. 167–196.

[20]LE JANNE, S., “Qui étaient vraiment les amazones du Dahomey, les guerrières de “The Woman King”?”, Courrier International, 28 septembre 2022, disponible sur: https://www.courrierinternational.com/article/cinema-qui-etaient-vraiment-les-amazones-du-dahomey-les-guerrieres-de-the-woman-king (consulté le 4 mars 2023).

[21]N’DIAYE, F., “Le zoom de Fatou N’Diaye sur les amazones du film « The Woman King », Terrafemina, 27 septembre 2022, disponible sur:

https://www.terrafemina.com/article/the-woman-king-qui-etaient-les-guerrieres-agojie_a366137/1 (consulté le 5 mars 2023).

[22]Wilkes, J., ‘Ces femmes guerrières d’élite béninoises qui sont devenues l’un des groupes les plus redoutables du XIXe siècle”, BBC, 1er novembre 2022, disponible sur:

https://www.bbc.com/afrique/articles/ce5g4y8dmz0o (consulté le 5 mars 2023).

[23] Nous utilisons le mot femmes pour englober toutes les personnes subissant ou ayant subi différentes formes de sexisme : les femmes cis, les femmes trans, ainsi que toutes les victimes de sexisme qui ne s’identifient pas en tant que femmes comme les personnes AFAB et les personnes non-binaires.

par racism-search | Jan 2, 2024 | Articles, Discrimination, Intersectionalité

Statistiques et Société

Des notes de restaurants aux écarts de salaires, comment lire et comprendre ces nombres qui dirigent nos décisions et celles des autres ?

Statistiques et Pizza

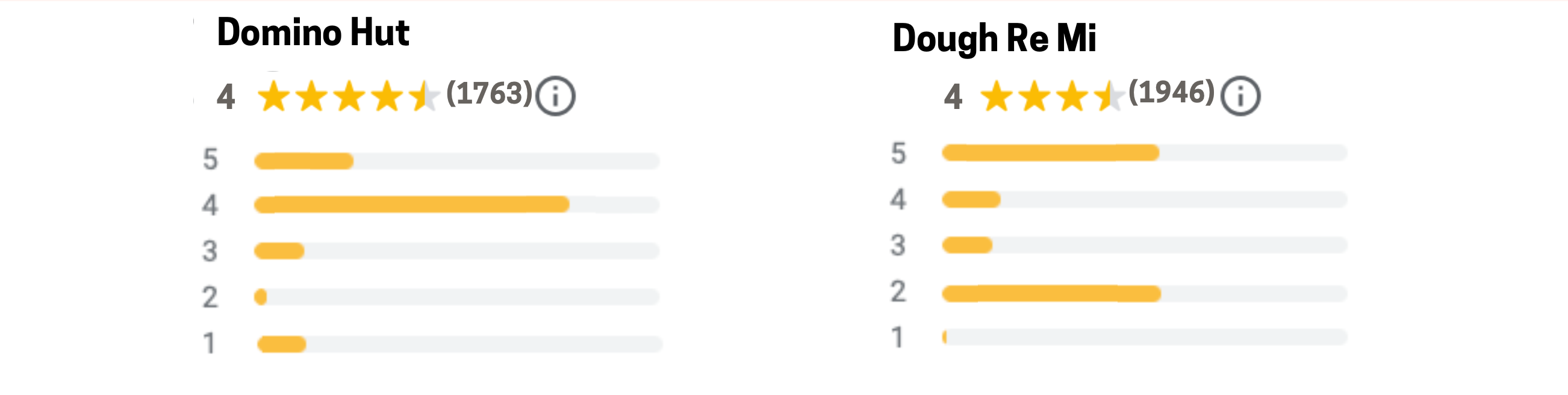

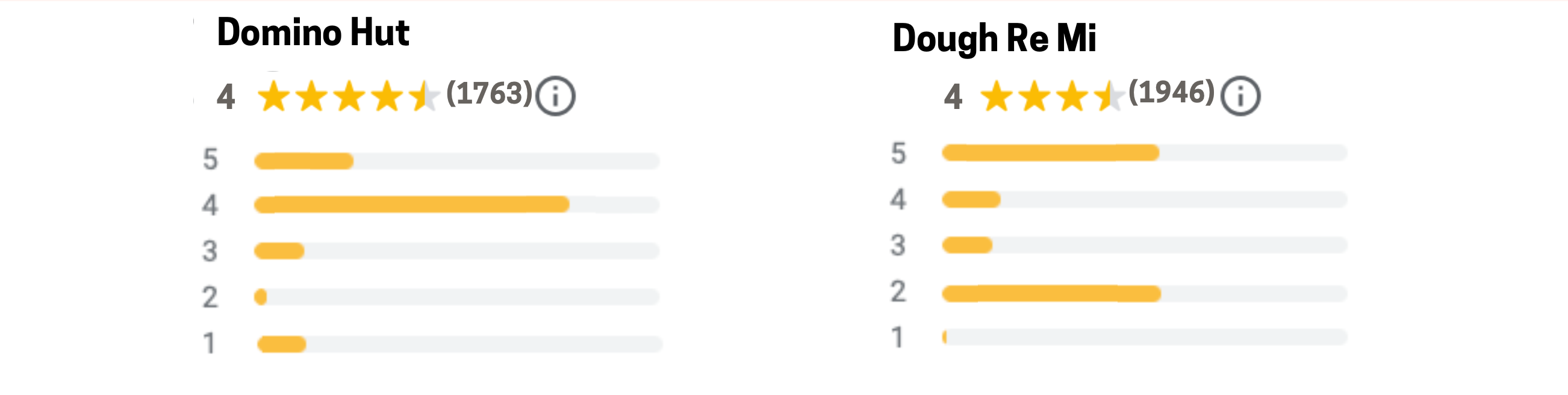

Le mot « statistiques » peut paraître effrayant, mais sans le savoir, nous les utilisons constamment. Par exemple pour choisir où aller manger. Imaginons que vous êtes en vacances et voulez manger une pizza. Google maps vous propose deux restaurants. Automatiquement, vous regardez les avis reçus:

Comment choisir?

Les deux notes moyennes (4) sont égales et semblent indiquer que ces restaurants sont de bonne qualité. Cela ne vous aide pas trop à prendre une décision… Les deux restaurants ont aussi un nombre d’avis très haut, ce qui laisse penser que ces restaurants sont populaires. En plus, ce haut nombre d’avis rend ces deux moyennes fiables. Il est donc plus judicieux de regarder le reste des informations disponibles: la distribution des notes de ces avis. Nous voyons que Domino Hutreçoit majoritairement des 4. Dough Re mi, de son côté, a des avis extrêmement positifs ou très négatifs. En allant chez Dough Re mi, le risque d’être déçu·e·x semble donc bien plus haut.

Lequel choisiriez-vous maintenant?

En regardant de plus près les avis, vous remarquez qu’une grosse partie des avis négatifs de Dough Re Mi proviennent de touristes, et que les avis positifs viennent en majorité de locaux·ale·x·s du village. Nous pouvons donc observer un groupe « d’expert·e·x·s« de cuisine authentique parmi ces auteur·rice·x·s d’avis positifs.

Convaincu·e·x par votre choix final?

Statistiques et Confinement

Les statistiques ne sont pas seulement utilisées pour déterminer la meilleure pizzeria du coin, mais aussi pour prendre des décisions à des échelles nationales et internationales par des institutions gouvernementales [1].

Prenons l’exemple récent de la crise du COVID. Nous avons tous·te·x·s entendu quotidiennement les pourcentages de lits d’hôpitaux occupés, de tests covid positifs, d’efficacité des vaccins, etc. Ces statistiques ont aidé le gouvernement à informer la population de l’avancement du virus, mais aussi à prendre des décisions [2]. En effet, lorsque la moyenne des tests positifs augmentait, des mesures strictes de confinement généralisé ont été mises en place en réponse.

Avec un tel impact sur notre vie quotidienne, il y a des enjeux proportionnels. A tel point que six groupes scientifiques étaient responsables de gérer ces statistiques, avec le but de garder la Belgique en bonne santé [3]. Trois sont encore actifs, il s’agit du:

- Risk Assessment Group (RAG), qui analyse les risques à partir de données vérifiées. Il est présidé par Sciensano et formé d’experts.

- Risk Management Group, chargé de prendre des mesures suivant l’avis du RAG.

- et finalement, du comité Scientifique du coronavirus, qui commente l’évolution du virus sur base d’arguments scientifiques.

Il est important de mentioner que, comme pour les amateurs de pizzas locaux, certaines personnes ont plus d’expertise que d’autres étant donné un sujet. Parmi les expert·e·x·s, les opinions peuvent varier. En science, on appelle consensus scientifique l’opinion scientifique formée à partir d’une série de preuves vérifiables, acceptée par une majorité de scientifiques. Ce consensus peut évoluer au cours du temps lorsque les preuves changent ou lorsque de nouvelles preuves sont disponibles.

Pourquoi (ne pas) aimer les statistiques

Entre choisir la meilleure pizza et confiner l’ensemble d’un pays, il est vrai que les consequences qui découlent de ces deux décisions (toutes deux influencées par des statistiques) et la responsabilité associée ne sont pas comparables. Cependant, en individus avertis, nous devrions nous armer de la connaissance et des outils pour utiliser pleinement les informations disponibles. Un bon point de départ est de connaitre les limitations des statistiques qui nous sont présentées. Nous en avons identifié quelques unes:

Que se passe-t-il quand ces statistiques sont mal calculées?

Et quand elles sont mal interprétées [4]?

Que se passe-t-il quand nos données sont biaisées, ou non représentatives de notre population cible [5]?

Dans la meme veine, que se passe-t-il quand les statistiques reportées ont un impact négatif sur la population qu’elles décrivent (effet Golem) [6, 7]?

Dans cet article, nous vous donnons différents outils pour analyser de manière critique les nombres que vous rencontrez et rencontrerez, ainsi que des dangers de l’invisibilisations de certaines minorités telles que les personnes queer racisées lorsque de telles statistiques sont reportées et de l’effet Golem sur ces minorités lorsque ces statistiques reportent des conclusions très pessimistes et défaitistes.

Le cas des salaires 🤑

Comme fil conducteur pour cet article, nous allons étudier en détail une statistique (en surface très simple) à laquelle nous sommes tous·te·x·s confronté·e·x·s: une estimation de notre salaire. Ou plus précisément: combien pouvons nous pouvoir être rémunéré·e·x dans le cadre de notre travail, selon certains facteurs tels que notre âge, domaine d’activité, ou encore plein d’autres éléments comme nous le verrons.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

C’est une statistique très utile à plusieurs échelles. Pour commencer, en tant qu’individus exposés au marché du travail, cette statistique est un indicateur que beaucoup considèrent pour choisir une orientation professionnelle. Elle peut aussi être utilisée en outil d’argumentation, par exemple lors d’une demande d’augmentation.

A une échelle plus globale, c’est cette statistique qui est utilisée pour comprendre le niveau de parité (ou équivalent de discrimination) dans un pays ou une entreprise, et ensuite permettre d’alerter et d’implementer des mesures adaptées (i.e. quotas, compensations, …). C’est ainsi que les Nations Unies ont défini l’égalité de genre (incl. des revenus) comme un des 17 objectifs développement durable pour transformer notre monde! [8]

La taxe rose

La statistique la plus reportée et qui reçoit le plus d’attention du public est la difference moyenne de salaires entre hommes et femmes. Nous avons trouvé deux études qui estiment l’écart salarial moyen à environ 5% en défaveur des femmes [9, 10]. Cet écart est calculé et corrigé de sorte à refléter la différence horaire plutôt qu’annuelle, ce qui compense les variations dues aux jobs à temps partiel.

Pourquoi environ 5%? Statbel reporte 5% tandis que le service public fédéral reporte 9.2%. Les deux sont cependant bien des institutions fédérales. Pourquoi cette différence? La manière dont une moyenne est calculée ainsi que les données utilisées ont une grande influence sur le résultat. Malheureusement nous ne disposons assez d’information pour expliquer précisément l’origine de ces différences, mais nous avons deux pistes.

Le choix de l’échantillon pourrait fortement influencer les résultats. En effet, comme il est difficile de récolter des données de l’entièreté de la population, des sous groupes sont choisis comme représentant. Selon le degré de « représentativité », les résultats peuvent varier. Par exemple, nous observons que simplement d’un job à un autre, l’écart varie significativement.

Une deuxième raison pourrait être la perspective prise pour calculer ces écarts: d’un point de vue masculin, le calcul se fait par (salaire homme – salaire femme) / salaire homme. D’un point de vue féminin, il se fait par (salaire femme – salaire homme) / salaire femme. L’un mesure combien les femmes touchent en moins comparé au salaire des hommes, l’autre mesure combien les hommes gagnent de plus que les femmes. Il n’existe pas de mesure plus « juste » que l’autre, mais il est important de garder à l’esprit que ce facteur influence de même le résultat final.

La taxe arc-en-ciel

Steve Johnson, 2018, Unsplash, accessed 02.02.2024, https://unsplash.com/photos/blue-and-yellow-abstract-painting-wpw8sHoBtSY

80% des jeunes diplômé·e·x·s LGBT+ le sont ouvertement avec leurs ami·e·x·s et famille. Cependant, 34% des sondé·e·x·s préfèrent éviter d’évoquer le genre de leur partenaire en milieu professionnel, et 58% évoquent le fait que révéler faire leur coming out dans la sphère professionnelle peut potentiellement être un inconvénient [11]. Nous comprenons donc qu’il ne s’agirait pas d’une question de droit à la vie privée et/ou pudeur, mais d’une peur des conséquences.

Leur inquiétude est-elle justifiée?

A caractéristiques identiques, l’écart salarial entre les personnes hétérosexuelles et hommes homosexuels est d’environ 6% dans le public, et 5% dans le privé, en défaveur des personnes homosexuelles. Le coût du coming out dans la sphère professionnelle est donc en moyenne de 1’200€ par an, sur la base d’un salaire moyen. Alors qu’il est important de connaître ces statistiques, y être confronté·e·x peut avoir des conséquences négatives. Ainsi elles peuvent influencer les jeunes personnes LGBT+ à ne pas faire leur coming out, et d’utiliser des tactiques de dissimulation active, en plus de revoir leurs exigences à la baisse.

Cela peut avoir des effets psychologiques conséquents et diminuer l’efficacité au travail… qui en retour peut justifier une moindre rémunération. Ces statistiques peuvent aussi introduire une fausse croyance que fatalement, un·e·x employé·e·x homosexuel·le·x gagnera moins. Peuvent s’en suivre perte d’ambition et diminution de demande d’augmentation ouvalorisation… et donc une moindre rémunération. Vous voyez le problème?

On appelle cela l’effet Golem: des individus créent une réalité de leurs faibles attentes, ce qui conduit à de moins bonnes performances et l’acceptation de conditions inférieures [12].

Que faire? Prioriser une entreprise qui instaure un climat confortable, inclusif, et équitable vis-à-vis des personnes queer.

La taxe d’invisibilité

Michael Dziedzic, 2020, Unsplash, accessed 02.02.2024 https://unsplash.com/photos/black-and-white-polka-dot-pattern-vLmo8kAVVt4

Qu’en est-il des personnes racisées?

Si le sexisme et la queerophobie mènent à une différence de salaire, est-il impensable d’imaginer que notre salaire puisse aussi différer en fonction de notre couleur de peau? Nous avons jusqu’alors discuté de statistiques que nous avons récoltées (logique). Cependant, nous n’avons pas trouvé de rapports, d’études ni de statistiques qui nous permettraient de répondre à cette question en Belgique. C’est ainsi que nous nous posons une deuxième question: que se passe-t-il quand nous n’avons pas de statistique?

Pourquoi n’en avons nous pas en Belgique? Contrairement au genre, la couleur de peau n’est pas recensée en Belgique (seuls la nationalité et/ou lieu de naissance). Les US, pays très polarisé sur la question du racisme, opèrent différemment et recueillent ces statistiques très facilement. Les chiffres sont consternants: l’écart de salaire s’agrandit fortement dans le cas ou genre et race ont des effets combinés. Alors que les femmes gagnent $430,480 de moins que leurs homologues masculins au cours de leur vie, les femmes d’origine afro-américaine gagneront pour leur part $877,480 en moins. Ce chiffre monte à $1,007,080 pour les femmes d’origine latine [13].

Malheureusement pour la Belgique, il nous est impossible de trouver les chiffres correspondants, mais nous souhaitons souligner une chose importante: l‘inexistence de statistique n’équivaut pas à une absence de discrimination. Il reste donc très difficile d’évaluer l’existence du racisme dans le monde du travail [14, 15, 16]. De plus, nous faisons remarquer au passage que bien qu’utile et informatif, reporter uniquement l’écart salarial hommes-femmes peut occulter et minimiser les difficultés de certains sous-groupes, dont les femmes racisées.

Et maintenant ?

Dans cet article, nous avons parcouru les différentes injustices salariales d’après différents critères démographiques non contrôlables. Nous avons vu qu’il est important de comprendre comment ces chiffres ont été calculés pour interpréter aux mieux ces statistiques. Nous avons aussi établi que ces statistiques sont omniprésentes dans notre société, et peuvent avoir un réel impact sur la vie des groupes affectés.

Alors qu’en est-il des personnes queer racisées?

En Europe, l’orientation romantique et/ou sexuelle des individus ainsi que leur couleur de peau/appartenance ethnique ne sont pas recensées systématiquement comme elles peuvent l’être aux Etats-Unis. Si cela apporte une meilleure assurance de vie privée, cela nous prive aussi de statistiques essentielles pour reconnaître l’étendue des injustices (ou même leur existence).

Sans prise de conscience de ces injustices, aucune mesure officielle ne peut malheureusement être prise, autorisant ces injustices à perdurer.

Sources

[1] https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/statistics.en.html

[2] https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-ministeriel-du-18-mars-2020_n2020030331.html

[3] https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus/role

[4] How to lie with statistics, Darrell Huff

[5] https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8

[6] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-0663.74.4.459

[7] https://19thnews.org/2022/08/black-trans-women-life-expectancy-false/

[8] https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

[9] https://igvm-iefh.belgium.be/fr

[10] https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/ecart-salarial#:~:text=En%20Belgique%2C%20l%27écart%20salarial,heure%20que%20leurs%20homologues%20masculins

[11] https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/29/reveler-son-homosexualite-a-son-employeur-coute-1-200-euros-par-an-en-moyenne_4856129_4401467.html

[12] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-9010.93.5.994

[13] https://wocninc.org/wp-content/uploads/2018/11/LGBTQFAQ.pdf

[14] https://fecasbl.be/un-racisme-insidieux-et-transversal-dans-lemploi/

[15] https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-moins-violente-mais-aussi-raciste-que-les-etats-unis/10233001.html

[16] https://www.unia.be/fr/articles/en-belgique-la-couleur-de-peau-est-toujours-un-obstacle

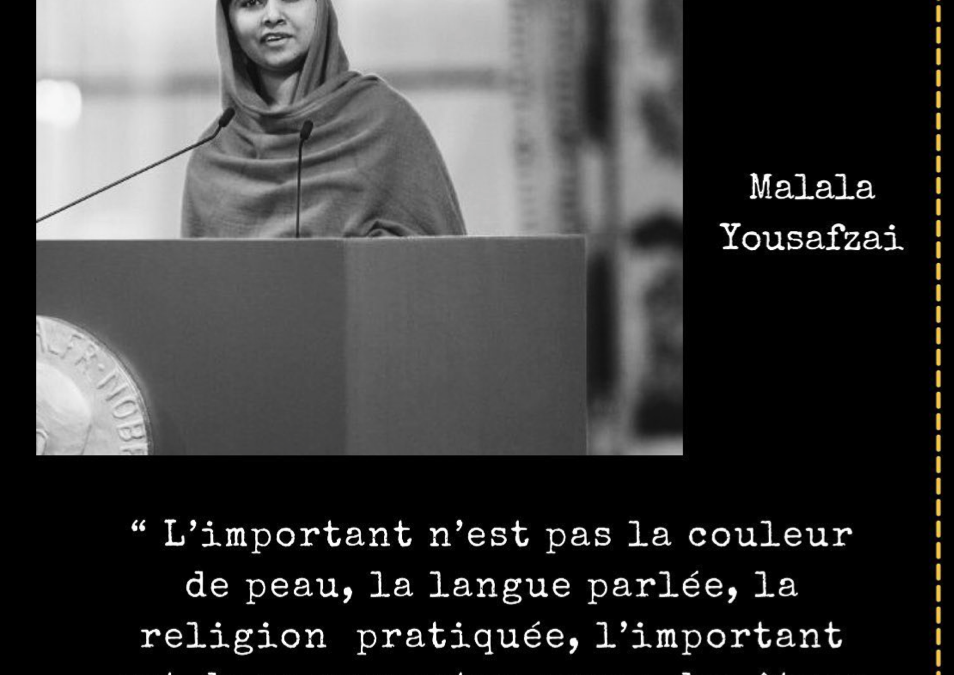

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Intersectionalité, Mini-Séries

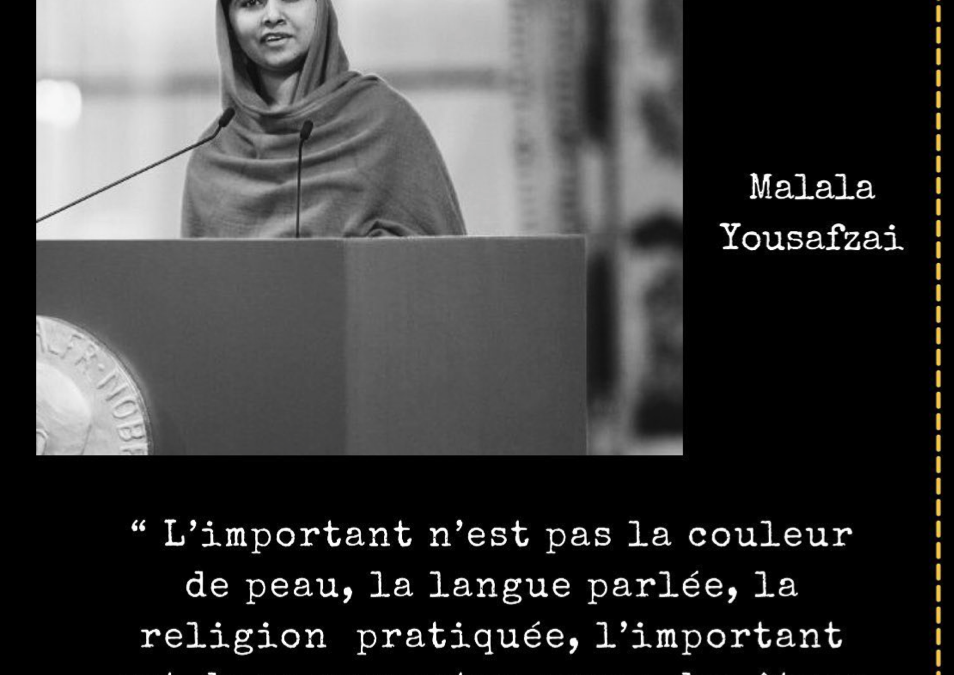

« L’important n’est pas la couleur de peau, la langue parlée, la religion pratiquée, l’important est de se respecter comme des êtres humains »

Malala Yousafzai

Fairfax Media, 1st of June 2021, « 7 Things You Probably Didn’t Know About Malala », Vogue, accessed 01.01.2024, https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/malala-yousafzai-facts

Née le 12 juillet 1997 à Mingora au Pakistan, Malala Yousafzai est une militante des droits des femmes à l’éducation et est mondialement connue pour son opposition aux talibans qui essayaient d’interdire la scolarisation des filles. Elle hérite de l’âme militante de son père, ZIauddin Yousafzai. En effet, dès l’âge de 11 ans, elle est choisie par la BBC pour tenir un blog intitulé “Journal d’une écolière pakistanaise” sur leur site internet. Sous le pseudonyme “ Guil Makai “, elle témoigne des violences des talibans envers les jeunes filles allant à l’école. En effet, après avoir pris sous contrôle la Vallée de Swat en 2007, les talibans incendient les écoles réservées aux filles et assassinent tous leurs opposants.

Elle devient la porte parole de son école et voit même cette dernière renommée en son honneur en 2009, une fois que l’armée pakistanaise a repris le contrôle de la région. Elle est victime d’une tentative d’assisinat le 9 octobre 2012 alors qu’elle a seulement 14 ans; attaque revendiquée par Ehsanullah Elhsan qui était à l’époque porte-parole du TTP ( Tehrik-e-Taliban Pakistan). Après son transfert à l’hôpital de Birmingham, au Royaume-Uni, elle poursuit sa rééducation et son combat pour l’éducation des jeunes filles. Soutenue par les médias et les institutions internationales, elle devient une icône occidentale.

Connue comme étant l’une des plus jeunes militantes de notre époque , Malala reçoit plusieurs prix: le prix national de la jeunesse pour la paix au Pakistan en 2011, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en 2013, le prix ambassadeur de la conscience par Amnesty international, le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit du Parlement européen et enfin le prix Nobel de la paix alors qu’elle a tout juste 16 ans en 2014

Sources

[1] https://www.babelio.com/auteur/Malala-Yousafzai/284855

[2] https://www.elle.fr/Personnalites/Malala-Yousafzai

[3] https://www.ma-grande-taille.com/societe/malala-yousafzai-citations-sur-la-liberte-271286

[4] https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/10/09/malala-militante-de-14-ans-survit-par-miracle-a-une-attaque-des-talibans_1772632_3216.html

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, History, Intersectionalité

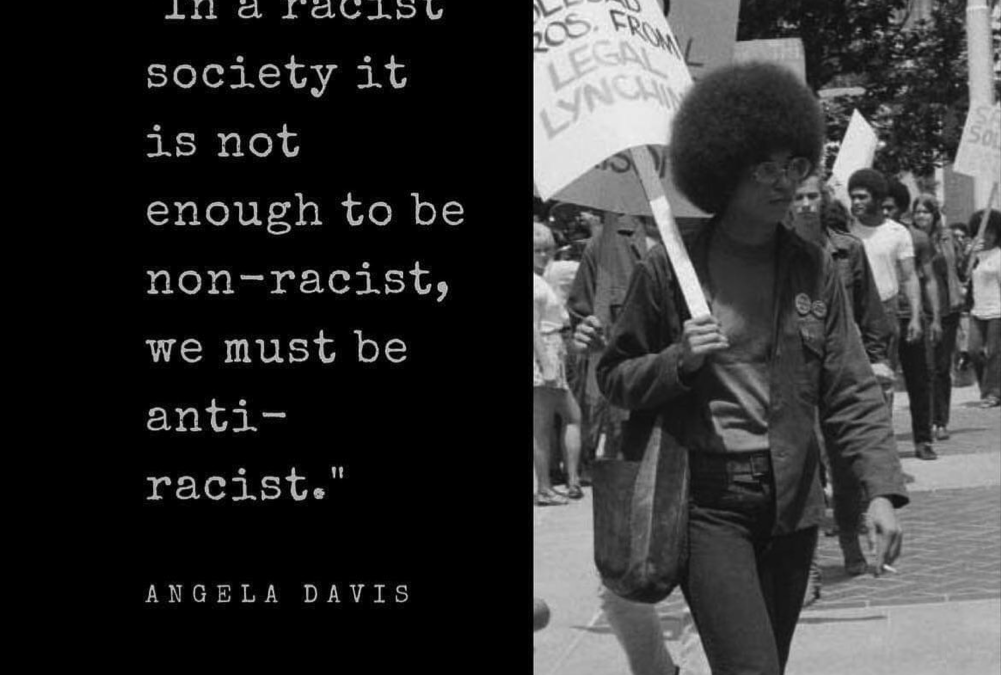

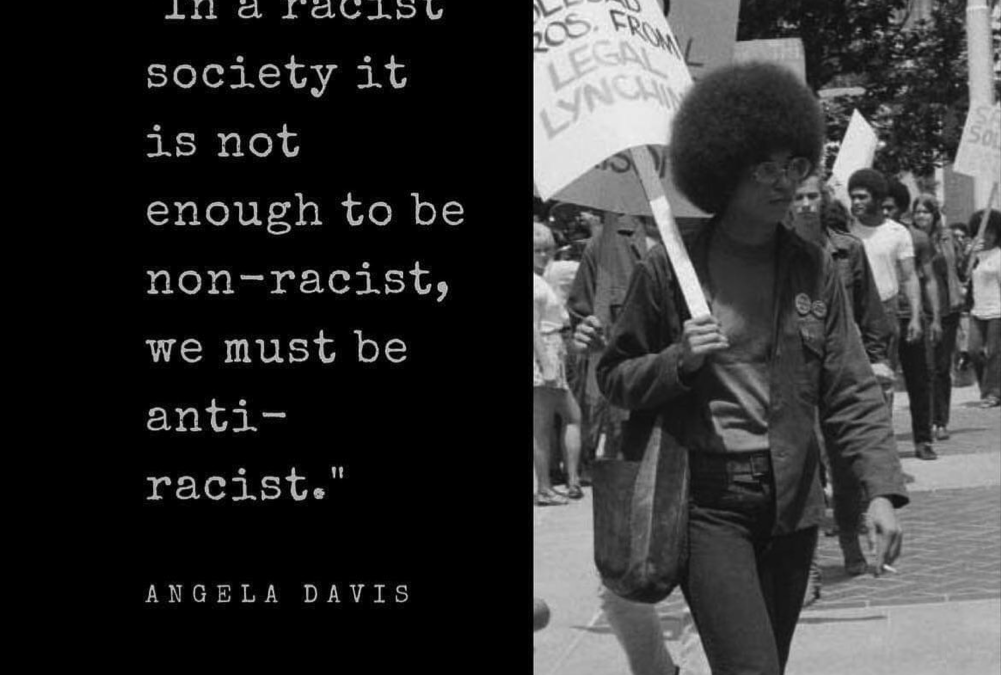

“In a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist.”

traduction : Dans une société raciste ce n’est pas assez d’être non raciste, il faut être anti-racist.

Hier, l’incontournable Angela Davis fêtait ses 77 ans. Militante afro-américaine communiste, membre du Black Panther Party, elle est connue pour son combat contre le racisme. Auteure de “ Femme, race et classes”, c’est aussi une fervante défenseuse des droits des femmes, et plus particulièrement de la femme noire, à travers le biais de “l’interssectionalité”.[a]

Née le 26 janvier 1944, Angela Davis est issue d’une famille afro-américaine du quartier surnommé “Dynamite Hill”, dans l’Alabama. Ce quartier doit son surnom au fait qu’à partir de 1944, de nombreux attentats ont eu lieu à l’encontre des maisons qui avaient été construites par des Noirs. En effet, Angela Davis est née pendant une période où la ségrégation raciale était toujours d’actualité dans le Sud des Etats-Unis.

Dès son plus jeune âge elle sera victime de racisme et acquiert la force militante de ses parents qui tous les deux étaient membres de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Elle fréquente l’école primaire réservée aux Noirs et poursuit ses études secondaires à New York, où elle fait la découverte du mouvement socialiste et communiste. En 1962, elle obtient une bourse et continue des études supérieures en philosophie à l’université de Brandeis dans le Massachusetts ainsi qu’à la Sorbonne en France. C’est en France qu’elle rencontre le racisme, conséquence de la colonisation. Elle milite auprès des Algériens en France et part, dans le même temps, poursuivre son doctorat en Allemagne où elle rencontre la jeunesse socialiste de Francfort.

Elle revient aux Etats-Unis pour participer aux mouvements luttant pour la libération des Noirs. Elle considère que cette lutte doit s’intégrer au mouvement révolutionnaire socialiste. En 1968, elle devient professeur à l’université de Californie à Los Angeles et adhère au Che-Lumumba Club ( section réservée aux Noirs du Parti communiste des Etats-Unis) ainsi qu’au Black Panther Party. A l’époque, la lutte pour les droits civiques était réfutée par la majorité. C’est pourquoi ses étudiants n’hésitaient pas à la dénoncer en tant que communiste (ce qui lui a valu son licenciement) et Ronald Regan, gouverneur durant cette période, ordonne sa surveillance constante par le FBI.

Angela fait partie du comité de soutien de Georges Jackson, un jeune condamné à la prison à vie pour le vol d’une somme de 70 dollars. En 1970, une prise d’otage visant à libérer Georges mène le FBI à devenir suspicieux d’Angela Davis. Elle intègre la liste des criminels les plus recherchés par le FBI, étant accusée d’avoir fourni les armes nécessaires pour la prise d’otage. Durant deux mois, Angela davis se cache de la police et est finalement incarcerée et condamné à la peine de mort en octobre 1970. En 1972, elle est finalement acquittée après qu’il eût été prouvé que les accusations du FBI n’étaient pas fondées.

Elle est aujourd’hui libre et milite pour une réforme du système carcéral. Elle est également professeure de philosophie à l’université de Santa Cruz en Californie.

sources:

* http://www.toupie.org/Biographies/Davis.htm

* https://www.lefigaro.fr/histoire/2017/06/02/26001-20170602ARTFIG00270-cinq-choses-a-savoir-sur-la-pasionaria-angela-davis.php

* https://www.babelio.com/auteur/Angela-Davis/48266

* https://rebellyon.info/Angela-Davis-la-rebelle-est-acquittee-de-2570

* [a]On fera un article dessus ce quadri d’ailleurs !! c’est revenu dans les propositions des followers aussi quand on leur avait demandé les sujets qu’ils désiraient qu’on aborde 😀

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, History, Intersectionalité, Mini-Séries

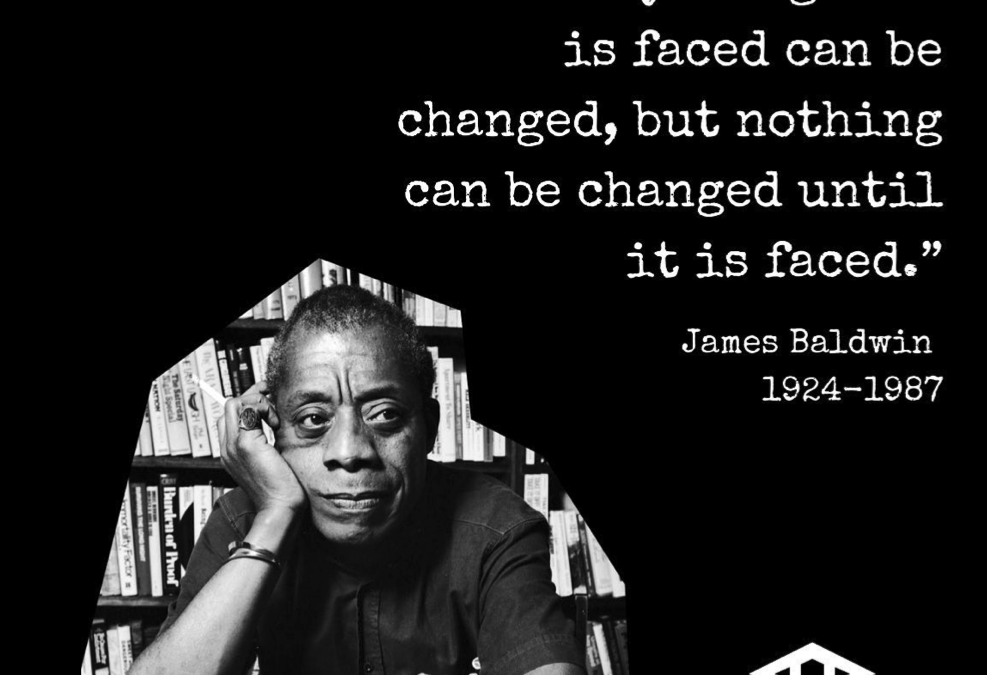

« Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is face »

Traduction : Tout ce qui est affronté ne peut pas être changé, mais rien ne peut être changé tant qu’on ne l’a pas affronté

James Baldwin

Anthony Varboza, 1971, Portrait de James Baldwin (1924 – 1987), New York disponnible sur https://www.gettyimages.fr/photos/anthony-barboza

Né en 1924 à Harlem (New-York), James Baldwin est un écrivain américain reconnu mondialement pour ses romans, ses poésies et ses recueils de nouvelles. Il est également devenu une figure emblématique du mouvement luttant pour les droits civiques des Noirs américains.

Très intéressé par les livres, Baldwin est un enfant brillant et très intelligent. Adolescent, il décide de poursuivre le métier d’écrivain. Néanmoins, il vit à une époque marquée par la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Dès son plus jeune âge, il assiste aux violences et aux émeutes dans son quartier délaissé et mal entretenu[a]. Il se rend compte, à 19 ans, que le rêve américain n’est pas accessible aux Noirs. A 24 ans, après un incident dans un restaurant interdit aux Noirs, il décide de fuir et de continuer sa passion pour la littérature à Paris.

James Baldwin est particulièrement reconnu pour avoir non seulement aborder la question du racisme mais également celle de l’homosexualité et de la bisexualité dans ses nombreux recueils. Ses écrits ne sont pas une lutte contre les Blancs mais un questionnement constant sur les raisons des inégalités.

Durant les années cinquantes, il partage son temps entre la France et les Etats-Unis et participe, aux côtés de Martin Luther King Jr, Malcom X et Medgar Evers, aux mouvements contre la ségrégation raciale. Leur lutte aboutit à l’interdiction légale de la discrimination raciale.

Il écrit plusieurs livres et essaies dont “ the fire next time” qui est considéré comme l’un des plus brillants essais sur l’histoire de la manifestation et des contestations des Noirs. En plus de ses talents d’écrivain, James Baldwin écrit deux pièces théâtre ( « the amen corner » et « blues for mister Charlie »).

En 1983, il devient professeur d’étude Afro-américaine à l’université du Massachusetts.

En 1986, il est nommé commandeur de la légion d’honneur en France et meurt à la suite d’un cancer de l’œsophage dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence ( France) en 1987.

Si vous voulez en apprendre plus sur la vie de cet artiste et militant, nous vous invitons à regarder le documentaire : “I’m not your negro”.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Hypersexualisation, Intersectionalité

Chin Chang Chong, Cela Ne veut pas seulement dire que tu es différent, mais aussi que tu es moins bien.

Grace Ly

Daisy Singh-Greaves, 2020, NüProfile: Grace Ly speaks about Chinese identities in France, anti-Asian racism, and exploring culture through food, NüVoices, accessed 01.01.2024, https://nuvoices.com/2020/08/25/nuprofile-grace-ly-speaks-about-chinese-identities-in-france-anti-asian-racism-and-exploring-culture-through-food/

Née à Grenoble, en Isère, Grace Ly est connue en France et en Belgique notamment pour son ouvrage “Jeune fille modèle”. En effet, Grace Ly est autrice mais aussi réalisatrice, podcasteuse et engagée dans la lutte contre le racisme que subit la communauté asiatique [1].

Ses parents ont dû fuir le Cambodge dans les années 70 à cause du génocide causé par de la dictature des Khmer rouge alors qu’ils étaient encore étudiants en médecine. Ils déménagent donc en France et s’installent à Paris lorsque Grace Ly a 6 ans [2]. Elle subit des discriminations pendant tout son cursus scolaire à cause de sa soit disant “différence”. Victime d’un racisme ordinaire qui est souvent banalisé, petite, elle voulait changer qui elle était pour rentrer dans la norme, être une jeune fille blanche [3].

Elle obtient son bac en 1996 et entame des études de droit. Elle se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et une fois son master en poche, déménage en Angleterre pendant 4 ans à partir de 2004 et obtient son barreau et devient officiellement avocate en 2010 [3].

Elle s’est vite rendu compte que le métier n’était pas pour elle et qu’elle avait surtout choisi cette filière pour faire plaisir à ses parents. Après huit ans dans une entreprise de divertissement, elle décide de changer de voie et se lance dans ce qui lui correspond vraiment, l’écriture. Selon elle, c’est grâce à sa première maternité qu’elle a décidé d’être plus heureuse [4]. Elle commence la rédaction dans un blog de cuisine en 2011, “Petite banane”. Ce nom est une référence à l’histoire de tout asiatique tenu de s’intégrer dans une culture autre que la sienne. Tel que l’explique Ly, la banane représente le tiraillement entre la culture asiatique et la culture occidentale. Il s’agit d’un terme utilisé pour exprimer “jaune à l’exterieur et blanche à l’intérieur”. [2, 5]. Par la suite, elle crée avec Rokhaya Diallo – journaliste – le podcast “kiffe ta race” qui discute des thématiques du féminisme intersectionnel et du racisme. Les deux créatrices font toutes deux part de leurs expériences vécues sur le terrain. [6]. En 2018, son ouvrage “Jeune fille modèle” est publié chez les éditions Fayard. Cet ouvrage représente ce que Grace Ly a vécu en France en tant que jeune fille racisée.

A de nombreuses reprises, Ly a dénoncé le fétichisme et l’hypersexualisation des femmes asiatiques. Elle s’exprime sur les profondes conséquences d’une telle homogénéisation en pointant le bagage émotionnel (les femmes ne se sentent aimées qu’en raison de leur origine) et le sentiment de discrimination et de différenciation (par rapport aux femmes blanches qui sont tenues à un standard différent) [7].

Aujourd’hui, elle dénonce le racisme anti-asiatique qui a resurgi avec la crise sanitaire que nous vivons [8].

Sources

[1] Montanay, J-P., “ Grace ly contre les clichés sur les Asiatiques ”, disponible sur www.lexpress, publié le 18/07/2018.

[2] Belgacem, I., & Gautheron, P., “La communauté Asiatique a fini de fermer sa gueule ”, disponible sur www.streepress.com, publié 09/10/2017.

[3] Jacquel, A., “Grace Ly en lutte contre l’invisibilité des Asiatiques de France”, disponible sur https://www.bondyblog.fr/, publié le 06/06/2018

[4] Callier, C. “Grace Ly, pour que les Asiatiques de France aient enfin voix au chapitre” disponible sur https://madame.lefigaro.fr/, publié le 14/02/2019

[5] Charlotte, D., “Grace Ly, “Je ne suis pas une simple préférence sexuelle”, disponible sur www.leprescripteur.prescriptionlab.com, publié le 07/03/2019.

[6] Eveno, F., “Kiffe ta race” : le podcast fier de ses origines”, disponible sur https://www.rtbf.be, publié le 13/08/2018

[7] Pouré, C., “La Yellow Fever n’est rien d’autre qu’un fétichisme raciste”, disponible sur www.vice.com, publié le 05/08/2018

[8] Durand, C., “Grace Ly : “Je ne laisse plus rien passer” “, disponible sur https://www.marieclaire.fr/, publié le 04/03/2021