par racism-search | Jan 2, 2024 | Belgique, Citations, Mini-Séries

« Nous avons des droits mais si l’on ne sait pas les utiliser, ça ne sert rien »

Assa Traoré

Assa Traoré. KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Militante très connue en France mais aussi chez nous en Belgique, Assa Traoré ne cesse de se battre pour que la justice soit rendue pour la mort de son frère, Adama Traoré, victime de violences policières. Elle est même vue, à seulement 36 ans, comme un emblème vivant de la lutte contre le racisme et les violences policières en France. Née le janvier 1985 dans le 9ème arrondissement de Paris, elle est issue d’une famille polygame orginaire du Mali. Elle considère les 4 femmes de son père comme ses mères et a 17 frères et sœurs. Assa et son frère Adama n’ont pas la même mère mais cette famille est si soudée que les deux épouses vivent ensemble à Beaumont-sur-Oise.

Dès le CM2 (qui équivaut à la dernière année primaire en Belgique), Assa Traoré voit naître en elle un intérêt pour le métier d’éducatrice, après la présentation des éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse, dans sa classe. Elle obtient son diplôme en 2007, et travaille à Sarcelles pour la fondation OPEJ- Baron Edmond de Rothschild (ancien réseau résistance pour la protection des enfants juifs) jusqu’en 2019.

A 23 ans, elle quitte le foyer familial mais reste la cheffe de sa famille depuis la mort de son père en 1999. C’est une des raisons pour lesquelles elle continue la lutte pour la mort de son frère. Une lutte contre un Etat français, sa police et sa justice qui, selon elle, sont profondément ancrés dans le racisme institutionnel et systémique.

C’est en 2016 que le combat commence pour cette mère de 3 enfants lorsque son frère, Adama Traoré, meurt à la suite d’une interpellation policière. En effet, certaines expertises médicales indiquent que l’asphyxie est la cause de la mort du jeune Traoré; tandis que la police, elle, appuie sur les antécédents médicaux de ce dernier. Assa Traoré a rédigé deux ouvrages qui mettent en lumière cette lutte pour la justice. Elle a co-écrit “Lettre à Adama” avec Elsa Vigoureux qui traite de L’affaire Adama, aux éditions Le Seuil en 2017. Elle rédige également aux côtés de Geoffroy de Lagasnerie “Le combat Adama” sorti aux éditions Stock en 2019.

Sources

[1] https://www.liberation.fr/france/2016/09/06/assa-traore-le-droit-de-savoir_1486795/

[2] https://www.nouvelobs.com/societe/20170517.OBS9529/10-choses-a-savoir-sur-assa-traore.html

[3] https://www.closermag.fr/politique/adama-traore-qui-est-sa-soeur-assa-1125944

[4] https://www.babelio.com/auteur/Assa-Traore/435176

[5] https://www.jeuneafrique.com/1116124/societe/assa-traore-les-noirs-et-les-arabes-ne-sont-pas-en-securite-en-france/

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, History, Mini-Séries

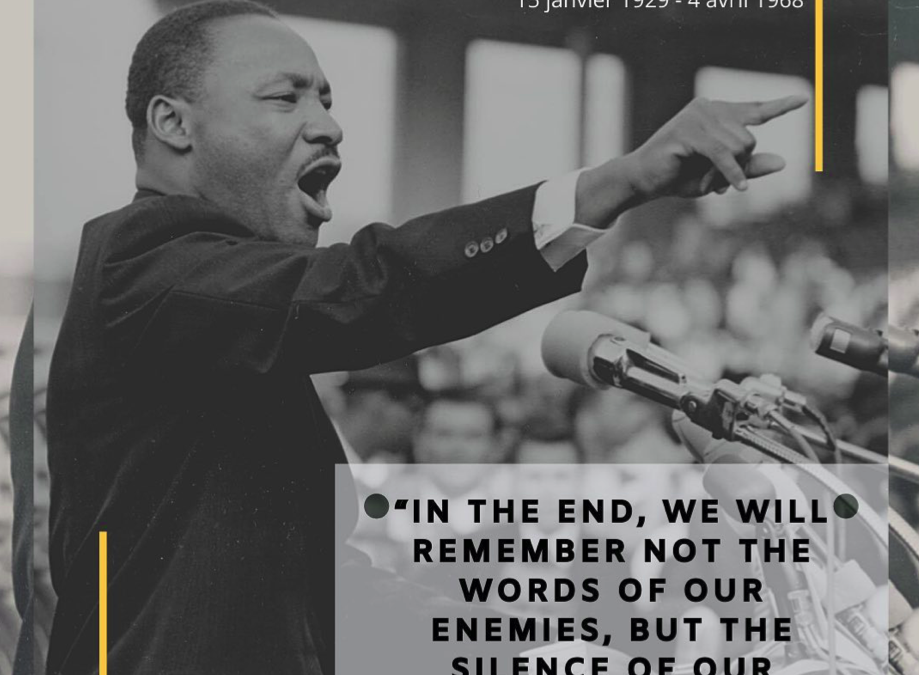

“In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”

Traduction : « À la fin, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. »

Ce lundi 18 janvier était le “ Martin Luther King day” . En effet, chaque troisième lundi du mois de janvier, ce jour férié est fêté aux Etats-Unis. Il nous a donc semblé primordial de vous parler de cet emblème pour notre mercredi des citations.

Martin Luther King Jr. lors de la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté, le 28 août 1963 au Lincoln Memorial, à Washington D.C. crédit : CENTRAL PRESS, GETTY

Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, Martin Luther King Jr est un pasteur et militant non-violent afro-américain pour les mouvement des droits civiques des Noirs américains aux Etats-unis. Il est mondialement connu pour son discours “I have a dream” devant le Lincoln Memorial en 1963.

Originaire d’une famille de pasteurs baptistes, il saute deux années au lycée et rentre à l’âge de 15 ans à la Morehouse College. Diplômé d’un double bachelier en Arts et Sociologie et en Divinité et d’un doctorat en théologie, le parcours académique de Martin Luther King Jr est brillant. Décidant de suivre la voie paternelle, Martin Luther King est ordonné ministre dans l’Église baptiste dès 1947.

Nommé pasteur dans une paroisse noire à Montgomery, il y déménage en 1954. A cette époque, le sud des Etats-Unis subit une vague de violences raciales. Ces dernières marquent le début de sa lutte contre la ségrégation. Il joue un rôle capital dans le boycott des bus de Montgomery et est arrêté durant cette campagne.

En 1957, il fonde la conférence des leaders Chrétiens du Sud ( S.C.LC.). Cette conférence a pour but d’organiser des boycottages, “des marches de la liberté”, des sit-in et lutter contre la ségrégation dans les écoles et habitations.

Tout au long de son combat, Martin Luther King prône la non-violence. Son action atteint son apogée le 28 août 1963, lors de sa spectaculaire marche de la liberté à Washington. Elle comptera plus de 250 000 personnes.

En 1964, il obtient le prix Nobel de la paix. Il est assassiné quelques années plus tard , en 1968 lors d’une marche à Memphis. Il se voit décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la Liberté par Jimmy Carter en 1977, le prix des droits de l’homme des Nations unies en 1978, la médaille d’or du Congrès en 2004, et est considéré comme l’un des plus grands orateurs américains.

sources :

https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/5607-martin-luther-king-biographie-1929-1968.html

https://dicocitations.lemonde.fr/biographie/2427/Martin_Luther_King.php

https://www.babelio.com/auteur/Martin-Luther-King/141188

par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Citations, History

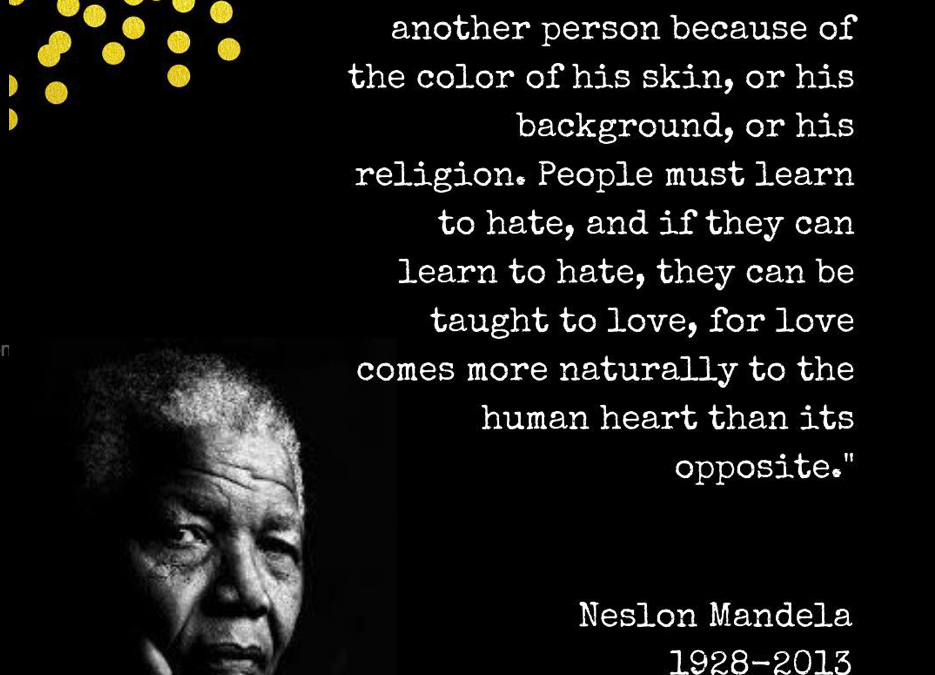

« No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. »

Nelson Mandela

Sabine Cessou, 2013, « Nelson Mandela: mythe et réalités », RFI, publié le 05.12.2013, disponible sur https://www.rfi.fr/fr/mfi/20131205-nelson-mandela-mythe-realites

Né en 1918 en Union d’Afrique du Sud, Nelson Mandela est un homme politique et ancien président de l’Afrique du Sud. Il est particulièrement connu comme le père de l’Afrique du Sud multiraciale, aussi qualifiée “nation arc-en ciel ”.

Il poursuit des études de droit à l’université du Witwatersrand de Johannesburg et y est diplômé en 1942. Deux ans plus tard, il cofonde le premier cabinet d’avocats noirs en Afrique du Sud. Il entre également dans l’African National Congress (ANC); un parti politique dont l’ambition est de mettre fin à la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale ménée par celle-ci.

En 1948, il est à la tête de l’ANC avec “La ligue de la jeunesse de l’ANC” qu’il avait fondé quatre ans auparavant. Cette même année, le premier ministre sud africain officialise l’apartheid, ce qui marque le début de sa lutte contre ce système politique.

Entre 1948 et 1960, Mandela prône une lutte pacifiste. Néanmoins, le massacre de Sharpeville perpétré par la police en 1960 l’oblige à changer sa position. C’est ainsi qu’il crée la branche militaire de l’ANC et organise des actions de sabotages à l’encontre des règles mis en place par le gouvernement. Il finit par être arrêté et condamné à perpétuité.

Il passe 27 ans en prison. Durant cette période, il devient le visage de la lutte contre la l’apartheid et gagne un soutien international.

A sa sortie de prison, en 1990, il rejoint les négociations avec le président de Klerk pour l’instauration d’une démocratie non raciale.

Il reçoit, en 1993, un prix Nobel de la paix pour son combat. Un an plus tard, il est élu le premier président noir d’Afrique du Sud. Durant son unique mandat (1994-1999), il s’efforce de restaurer une entente entre les Blancs et les Noirs et à développer l’économie du pays.

Après sa présidence, il continue à soutenir le progrès politique de son pays. Il est également très investi dans la lutte contre le sida.

Il décède en 2013, à 95 ans, d’une infection pulmonaire récidivante, contractée durant ses 27 ans en prison.

[1]X, "Nelson Mandela : biographie du président Madiba, son prix Nobel", disponible sur https://www.linternaute.fr, publié le 10 novembre 2022

[2]X, "Nelson Mandela - Homme politique sud africain 1918-2013", disponible sur http://www.toupie.org/Biographies/Mandela.htm

[3]X, "Biographie - NELSON MANDELA", disponible sur https://www.fnac.com/Nelson-Mandela/ia107014/bio

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, History, Intersectionalité, Mini-Séries

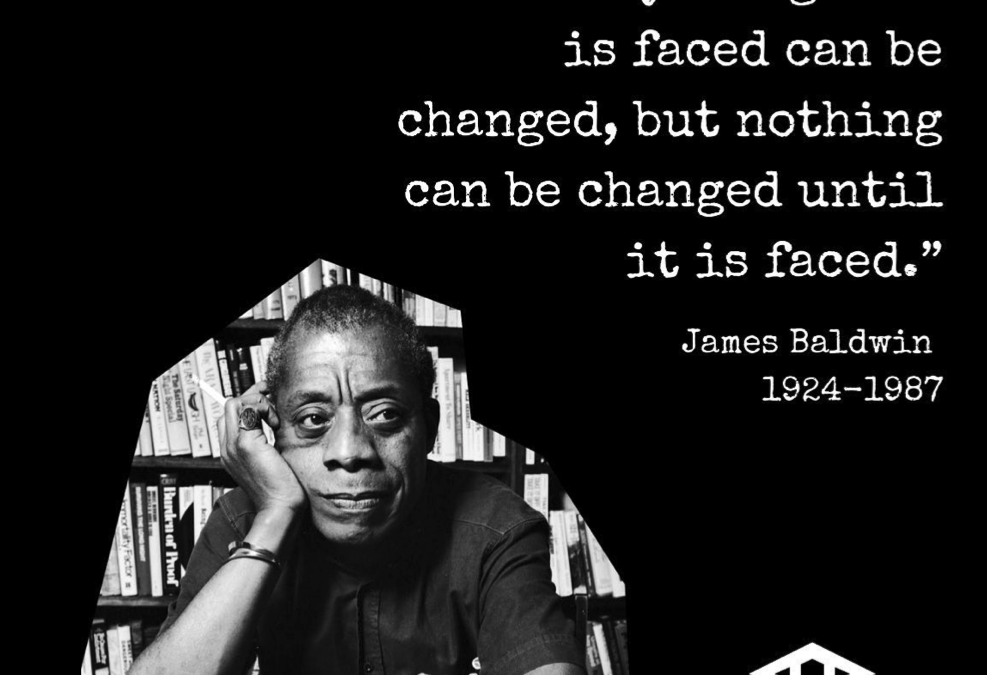

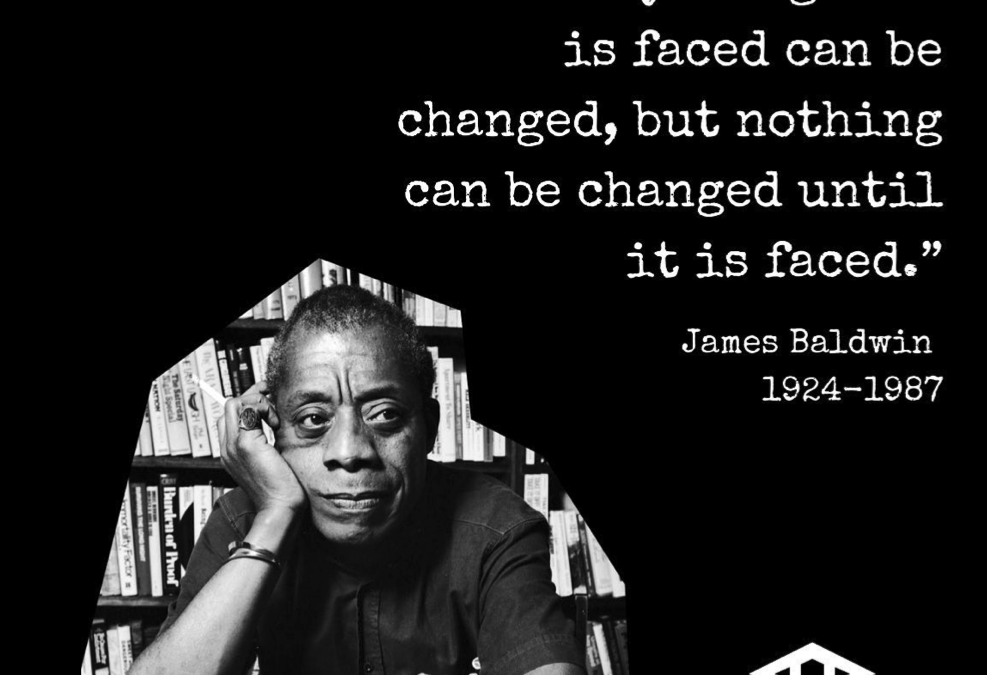

« Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is face »

Traduction : Tout ce qui est affronté ne peut pas être changé, mais rien ne peut être changé tant qu’on ne l’a pas affronté

James Baldwin

Anthony Varboza, 1971, Portrait de James Baldwin (1924 – 1987), New York disponnible sur https://www.gettyimages.fr/photos/anthony-barboza

Né en 1924 à Harlem (New-York), James Baldwin est un écrivain américain reconnu mondialement pour ses romans, ses poésies et ses recueils de nouvelles. Il est également devenu une figure emblématique du mouvement luttant pour les droits civiques des Noirs américains.

Très intéressé par les livres, Baldwin est un enfant brillant et très intelligent. Adolescent, il décide de poursuivre le métier d’écrivain. Néanmoins, il vit à une époque marquée par la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Dès son plus jeune âge, il assiste aux violences et aux émeutes dans son quartier délaissé et mal entretenu[a]. Il se rend compte, à 19 ans, que le rêve américain n’est pas accessible aux Noirs. A 24 ans, après un incident dans un restaurant interdit aux Noirs, il décide de fuir et de continuer sa passion pour la littérature à Paris.

James Baldwin est particulièrement reconnu pour avoir non seulement aborder la question du racisme mais également celle de l’homosexualité et de la bisexualité dans ses nombreux recueils. Ses écrits ne sont pas une lutte contre les Blancs mais un questionnement constant sur les raisons des inégalités.

Durant les années cinquantes, il partage son temps entre la France et les Etats-Unis et participe, aux côtés de Martin Luther King Jr, Malcom X et Medgar Evers, aux mouvements contre la ségrégation raciale. Leur lutte aboutit à l’interdiction légale de la discrimination raciale.

Il écrit plusieurs livres et essaies dont “ the fire next time” qui est considéré comme l’un des plus brillants essais sur l’histoire de la manifestation et des contestations des Noirs. En plus de ses talents d’écrivain, James Baldwin écrit deux pièces théâtre ( « the amen corner » et « blues for mister Charlie »).

En 1983, il devient professeur d’étude Afro-américaine à l’université du Massachusetts.

En 1986, il est nommé commandeur de la légion d’honneur en France et meurt à la suite d’un cancer de l’œsophage dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence ( France) en 1987.

Si vous voulez en apprendre plus sur la vie de cet artiste et militant, nous vous invitons à regarder le documentaire : “I’m not your negro”.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, History, Intersectionalité

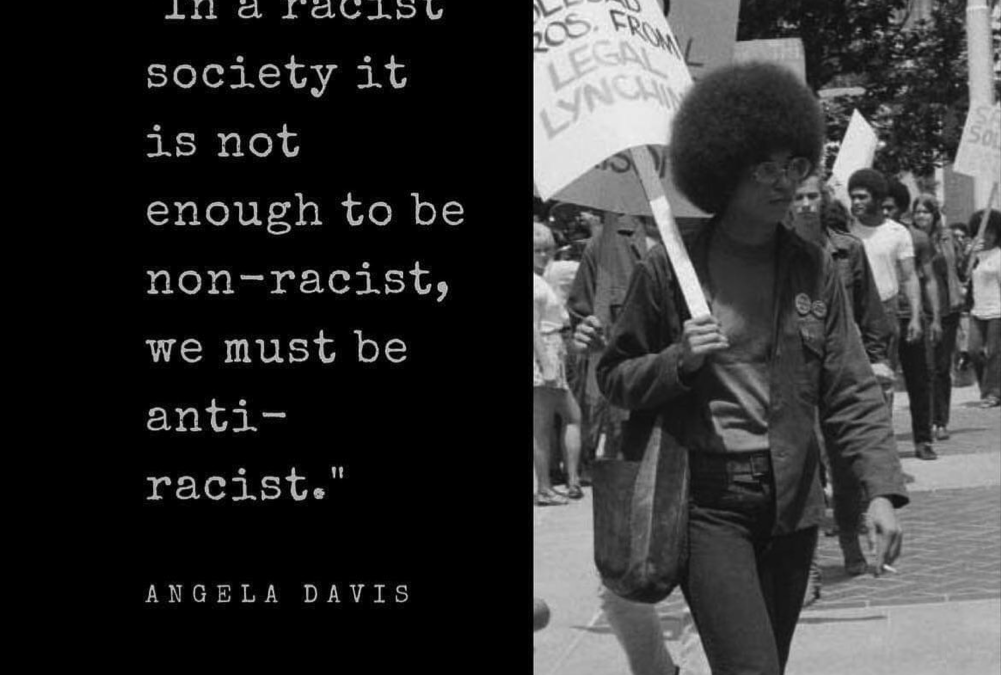

“In a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist.”

traduction : Dans une société raciste ce n’est pas assez d’être non raciste, il faut être anti-racist.

Hier, l’incontournable Angela Davis fêtait ses 77 ans. Militante afro-américaine communiste, membre du Black Panther Party, elle est connue pour son combat contre le racisme. Auteure de “ Femme, race et classes”, c’est aussi une fervante défenseuse des droits des femmes, et plus particulièrement de la femme noire, à travers le biais de “l’interssectionalité”.[a]

Née le 26 janvier 1944, Angela Davis est issue d’une famille afro-américaine du quartier surnommé “Dynamite Hill”, dans l’Alabama. Ce quartier doit son surnom au fait qu’à partir de 1944, de nombreux attentats ont eu lieu à l’encontre des maisons qui avaient été construites par des Noirs. En effet, Angela Davis est née pendant une période où la ségrégation raciale était toujours d’actualité dans le Sud des Etats-Unis.

Dès son plus jeune âge elle sera victime de racisme et acquiert la force militante de ses parents qui tous les deux étaient membres de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Elle fréquente l’école primaire réservée aux Noirs et poursuit ses études secondaires à New York, où elle fait la découverte du mouvement socialiste et communiste. En 1962, elle obtient une bourse et continue des études supérieures en philosophie à l’université de Brandeis dans le Massachusetts ainsi qu’à la Sorbonne en France. C’est en France qu’elle rencontre le racisme, conséquence de la colonisation. Elle milite auprès des Algériens en France et part, dans le même temps, poursuivre son doctorat en Allemagne où elle rencontre la jeunesse socialiste de Francfort.

Elle revient aux Etats-Unis pour participer aux mouvements luttant pour la libération des Noirs. Elle considère que cette lutte doit s’intégrer au mouvement révolutionnaire socialiste. En 1968, elle devient professeur à l’université de Californie à Los Angeles et adhère au Che-Lumumba Club ( section réservée aux Noirs du Parti communiste des Etats-Unis) ainsi qu’au Black Panther Party. A l’époque, la lutte pour les droits civiques était réfutée par la majorité. C’est pourquoi ses étudiants n’hésitaient pas à la dénoncer en tant que communiste (ce qui lui a valu son licenciement) et Ronald Regan, gouverneur durant cette période, ordonne sa surveillance constante par le FBI.

Angela fait partie du comité de soutien de Georges Jackson, un jeune condamné à la prison à vie pour le vol d’une somme de 70 dollars. En 1970, une prise d’otage visant à libérer Georges mène le FBI à devenir suspicieux d’Angela Davis. Elle intègre la liste des criminels les plus recherchés par le FBI, étant accusée d’avoir fourni les armes nécessaires pour la prise d’otage. Durant deux mois, Angela davis se cache de la police et est finalement incarcerée et condamné à la peine de mort en octobre 1970. En 1972, elle est finalement acquittée après qu’il eût été prouvé que les accusations du FBI n’étaient pas fondées.

Elle est aujourd’hui libre et milite pour une réforme du système carcéral. Elle est également professeure de philosophie à l’université de Santa Cruz en Californie.

sources:

* http://www.toupie.org/Biographies/Davis.htm

* https://www.lefigaro.fr/histoire/2017/06/02/26001-20170602ARTFIG00270-cinq-choses-a-savoir-sur-la-pasionaria-angela-davis.php

* https://www.babelio.com/auteur/Angela-Davis/48266

* https://rebellyon.info/Angela-Davis-la-rebelle-est-acquittee-de-2570

* [a]On fera un article dessus ce quadri d’ailleurs !! c’est revenu dans les propositions des followers aussi quand on leur avait demandé les sujets qu’ils désiraient qu’on aborde 😀

par racism-search | Juin 6, 2022 | Belgique, Colonisation, Mini-Séries, Personnages

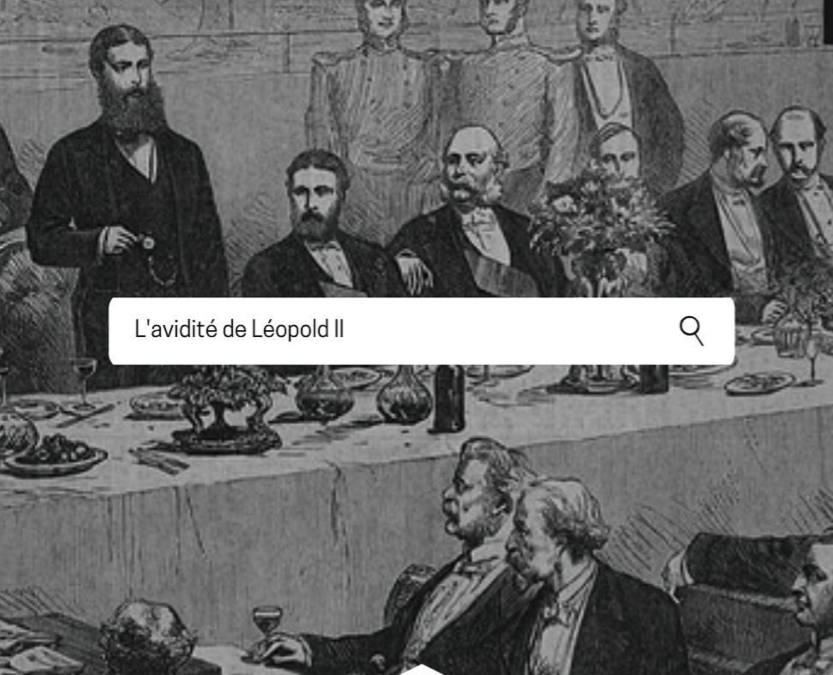

L’avidité de Léopold II

![]()

“Lors de la Conférence de Berlin Léopold II a raflé la plus grosse mise sans même être présent”

26 avril 2021![]()

François Maréchal – Le Frondeur (Liège, Belgique), 20 Décembre 1884

Début d’année 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck organise la Conférence de Berlin. D’une part, afin d’apaiser les tensions géopolitiques qui règnent en Europe, et d’autre part, afin de se faire une place dans le jeu de chaises musicales sur le continent africain. Le 15 novembre 1884, les représentants des 14 grandes puissances mondiales se réunissent à Berlin pour discuter du sort de l’Afrique. Les pays présents sont les suivants: l’Angleterre, le Portugal, la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les USA, l’Espagne, l’Autriche-Hongrie, la Suède-Norvège, le Danemark, l’Italie, l’Empire Ottoman et la Russie. Nulle trace d’un pays africain à cette conférence donc.

Durant 3 mois, les représentants abordent les questions de la liberté de commercer dans le bassin du Congo; la liberté de navigation dans le bassin du Congo et du Niger; les règles à observer lorsque les côtes seront occupées; l’abolition de l’esclavage en Afrique centrale et le rôle des missions religieuses. Tout cela ayant, bien évidemment, une visée humaniste que Bismarck ne manque pas de rappeler au début de la Conférence. Le but de cette réunion de puissances mondiales est d’ouvrir l’Afrique aux bienfaits de l’économie et du commerce, ainsi qu’à la « civilisation »(2).

Qui de mieux concerné par le Congo que ce très cher Léopold II de Belgique ? Pourtant grand absent de la Conférence. Cela ne l’a pas empêché de resserrer son emprise sur le Congo, d’en tirer profit et de créer l’histoire que nous connaissons aujourd’hui. Des sources affirment que les télégrammes se faisaient très fréquents entre Berlin et Bruxelles, et qu’il connaissait la situation comme s’il y était.

Contextualisation![]()

Suite à l’appropriation des territoires dits de Brazza par la France, Léopold II prend peur et propose à la France un pacte risqué : si la France cède le territoire à la Belgique en cas d’échec de gestion du territoire, toutes les terres que la Belgique possède en Afrique iront à la France. En parallèle, des tensions montent entre le Portugal et l’Angleterre qui se disputent les emplacements sur la côte, tandis qu’à l’est les commerçants arabes gagnent du terrain.

Pour remédier à ces tensions, Bismarck organise la conférence de Berlin. Cette réunion marquera un tournant pour le continent africain. Celui-ci sera découpé et partagé entre les puissances européennes comme on le fait avec un gâteau. C’est en profitant du contexte géopolitique que Léopold II parvient à tirer son épingle du jeu.![]()

En effet, les puissances de l’époque craignaient la France et ne la voulaient surtout pas comme voisine en Afrique de peur qu’elle ne s’approprie les territoires des autres pays. C’est le cas du Congo où tout autour se trouvaient des colonies portugaises. Le Portugal préfère un voisin comme la Belgique qui n’est pas apte à se lancer dans une nouvelle conquête (3).

Mais alors pourquoi l’Allemagne et l’Angleterre acceptent que ce soit la Belgique qui occupe le territoire alors qu’ils ne se sentent pas particulièrement menacés par la France ?

Ils acceptent parce que la Belgique ne fait pas peur et promet des accords de libre-échange importants. Ce qui permettra aux européens d’avoir accès aux ressources à bas coût. Contrairement à la Belgique, la France était une grande puissance. Elle pouvait donc imposer sa propre volonté, ne pas céder aux accords de libre-échange et donc imposer de fortes taxes.

Les 14 pays finiront par accepter. Àla fin de la conférence, l’État indépendant du Congo (EIC) est créé. C’est le début de l’officialisation de la colonisation belge.

![]() Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Trois mois et demi après le début de la conférence, son Acte Général définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo. On y trouve une volonté de liberté de navigation pour les Européens sur les grands fleuves africains, à savoir le Niger et le Congo. Bien que l’on puisse y trouver quelques principes contre l’esclavage et la traite musulmane, ainsi que le commerce de l’alcool et une opposition aux armes à feu, cet acte reconnaît sutout au roi des Belges, Léopold II, la possession à titre privé d’un vaste territoire au coeur de l’Afrique australe, baptisé “État indépendant du Congo” (EIC).

Pour ce faire, avant même le début de la conférence, Léopold II obtient la reconnaissance de l’Allemagne, puis celle de la France qui, pourtant réticente au départ, cède après un accord sur le tracé de la frontière du Congo français, et de la promesse d’une “option” sur l’Association Internationale du Congo (AIC) de Léopold II dans l’éventuel cas d’une dissolution. Léopold II parvient aussi à signer un traité avec le Portugal le 15 février 1885 (5).

![]() Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

Enfin Léopold II en profite pour fonder trois sociétés très puissantes pour exploiter les ressources des sous-sols de son nouveau territoire :

- L’Union Minière du Haut-Katanga qui a pour objectif “d’assurer la mise en valeur des richesses des sous-sols katangais ».

- La compagnie des Chemins de Fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)

- La Société Forestière et minière du Congo qui exploite principalement le diamant, les mines d’or et les mines d’argent (7).

![]()

![]() En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.

En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.

Dans son discours de clôture aux délégués, le chancelier Bismarck déclare :

“Le nouvel Etat congolais est destiné à être l’un des exécuteurs les plus importants du travail que nous avons l’intention de faire, et je vous exprime les meilleurs vœux pour son développement rapide et pour la réalisation des nobles aspirations de son illustre créateur” (8).

Sources

- J.M. Daniel, “15 novembre 1884 : la conférence de Berlin partage l’Afrique”, Le Nouvel Economiste, 15/11/2017.

- J.J. Alcandre, « La Conférence de Berlin 15 novembre 1884 – 26 février 1885 », Allemagne d’aujourd’hui, vol. 217, no. 3, 2016, pp. 90-97, p.94.; A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 124.

- D. Van Reybrouck, Congo: Une histoire, Arles, Actes Sud, 2012 (Lettres néerlandaises), pp. 72-74.

- D. Van Reybrouck, pp. 72-74.

- Hérodote.net, “26 février 1885, La conférence de Berlin livre le Congo au roi des Belges”, 01/01/2019.

- Académie de Paris, “La conférence de Berlin et le partage de l’Afrique”, 29/05/2019.

- T. GASTON-BRETON, “L’union minière du Haut-Katanga, creuset de l’atome”, Les Echos, 30/07/2008.

- A.Hochschild, p.125.