par racism-search | Juin 6, 2022 | Belgique, Colonisation, Mini-Séries, Personnages

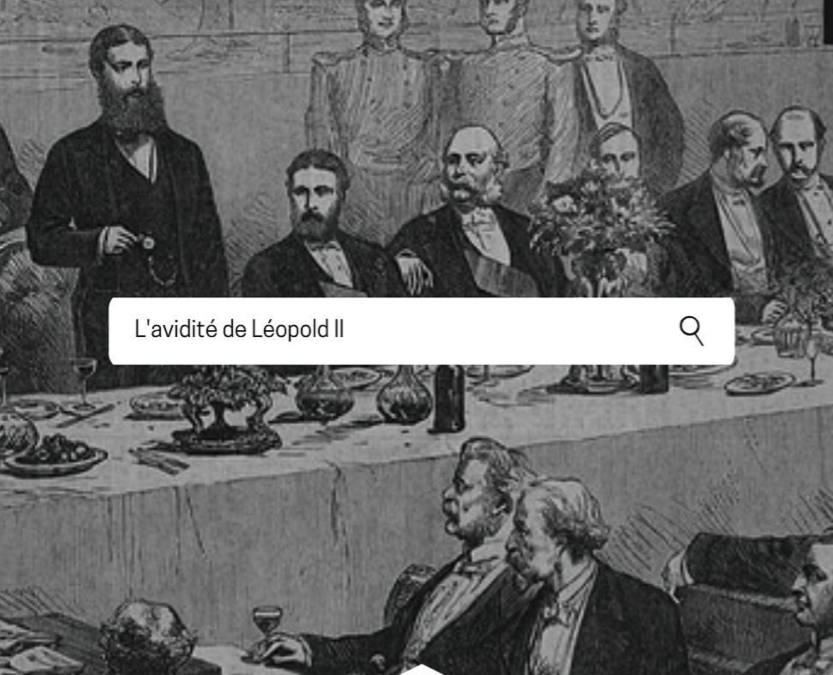

L’avidité de Léopold II

![]()

“Lors de la Conférence de Berlin Léopold II a raflé la plus grosse mise sans même être présent”

26 avril 2021![]()

François Maréchal – Le Frondeur (Liège, Belgique), 20 Décembre 1884

Début d’année 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck organise la Conférence de Berlin. D’une part, afin d’apaiser les tensions géopolitiques qui règnent en Europe, et d’autre part, afin de se faire une place dans le jeu de chaises musicales sur le continent africain. Le 15 novembre 1884, les représentants des 14 grandes puissances mondiales se réunissent à Berlin pour discuter du sort de l’Afrique. Les pays présents sont les suivants: l’Angleterre, le Portugal, la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les USA, l’Espagne, l’Autriche-Hongrie, la Suède-Norvège, le Danemark, l’Italie, l’Empire Ottoman et la Russie. Nulle trace d’un pays africain à cette conférence donc.

Durant 3 mois, les représentants abordent les questions de la liberté de commercer dans le bassin du Congo; la liberté de navigation dans le bassin du Congo et du Niger; les règles à observer lorsque les côtes seront occupées; l’abolition de l’esclavage en Afrique centrale et le rôle des missions religieuses. Tout cela ayant, bien évidemment, une visée humaniste que Bismarck ne manque pas de rappeler au début de la Conférence. Le but de cette réunion de puissances mondiales est d’ouvrir l’Afrique aux bienfaits de l’économie et du commerce, ainsi qu’à la « civilisation »(2).

Qui de mieux concerné par le Congo que ce très cher Léopold II de Belgique ? Pourtant grand absent de la Conférence. Cela ne l’a pas empêché de resserrer son emprise sur le Congo, d’en tirer profit et de créer l’histoire que nous connaissons aujourd’hui. Des sources affirment que les télégrammes se faisaient très fréquents entre Berlin et Bruxelles, et qu’il connaissait la situation comme s’il y était.

Contextualisation![]()

Suite à l’appropriation des territoires dits de Brazza par la France, Léopold II prend peur et propose à la France un pacte risqué : si la France cède le territoire à la Belgique en cas d’échec de gestion du territoire, toutes les terres que la Belgique possède en Afrique iront à la France. En parallèle, des tensions montent entre le Portugal et l’Angleterre qui se disputent les emplacements sur la côte, tandis qu’à l’est les commerçants arabes gagnent du terrain.

Pour remédier à ces tensions, Bismarck organise la conférence de Berlin. Cette réunion marquera un tournant pour le continent africain. Celui-ci sera découpé et partagé entre les puissances européennes comme on le fait avec un gâteau. C’est en profitant du contexte géopolitique que Léopold II parvient à tirer son épingle du jeu.![]()

En effet, les puissances de l’époque craignaient la France et ne la voulaient surtout pas comme voisine en Afrique de peur qu’elle ne s’approprie les territoires des autres pays. C’est le cas du Congo où tout autour se trouvaient des colonies portugaises. Le Portugal préfère un voisin comme la Belgique qui n’est pas apte à se lancer dans une nouvelle conquête (3).

Mais alors pourquoi l’Allemagne et l’Angleterre acceptent que ce soit la Belgique qui occupe le territoire alors qu’ils ne se sentent pas particulièrement menacés par la France ?

Ils acceptent parce que la Belgique ne fait pas peur et promet des accords de libre-échange importants. Ce qui permettra aux européens d’avoir accès aux ressources à bas coût. Contrairement à la Belgique, la France était une grande puissance. Elle pouvait donc imposer sa propre volonté, ne pas céder aux accords de libre-échange et donc imposer de fortes taxes.

Les 14 pays finiront par accepter. Àla fin de la conférence, l’État indépendant du Congo (EIC) est créé. C’est le début de l’officialisation de la colonisation belge.

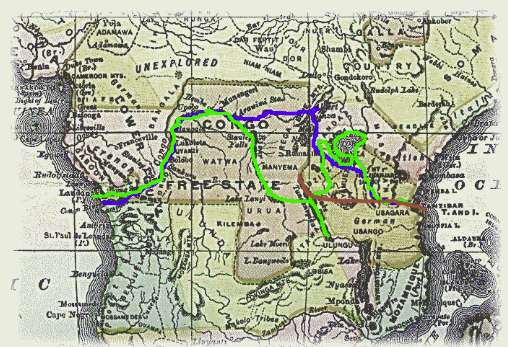

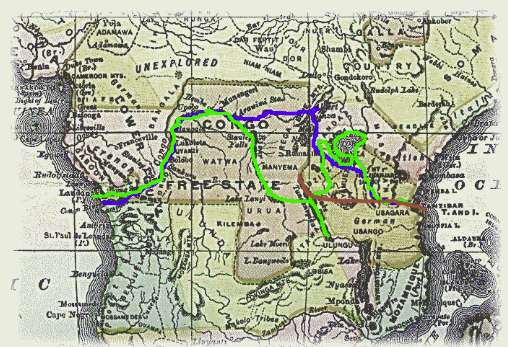

![]() Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Trois mois et demi après le début de la conférence, son Acte Général définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo. On y trouve une volonté de liberté de navigation pour les Européens sur les grands fleuves africains, à savoir le Niger et le Congo. Bien que l’on puisse y trouver quelques principes contre l’esclavage et la traite musulmane, ainsi que le commerce de l’alcool et une opposition aux armes à feu, cet acte reconnaît sutout au roi des Belges, Léopold II, la possession à titre privé d’un vaste territoire au coeur de l’Afrique australe, baptisé “État indépendant du Congo” (EIC).

Pour ce faire, avant même le début de la conférence, Léopold II obtient la reconnaissance de l’Allemagne, puis celle de la France qui, pourtant réticente au départ, cède après un accord sur le tracé de la frontière du Congo français, et de la promesse d’une “option” sur l’Association Internationale du Congo (AIC) de Léopold II dans l’éventuel cas d’une dissolution. Léopold II parvient aussi à signer un traité avec le Portugal le 15 février 1885 (5).

![]() Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

Enfin Léopold II en profite pour fonder trois sociétés très puissantes pour exploiter les ressources des sous-sols de son nouveau territoire :

- L’Union Minière du Haut-Katanga qui a pour objectif “d’assurer la mise en valeur des richesses des sous-sols katangais ».

- La compagnie des Chemins de Fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)

- La Société Forestière et minière du Congo qui exploite principalement le diamant, les mines d’or et les mines d’argent (7).

![]()

![]() En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.

En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.

Dans son discours de clôture aux délégués, le chancelier Bismarck déclare :

“Le nouvel Etat congolais est destiné à être l’un des exécuteurs les plus importants du travail que nous avons l’intention de faire, et je vous exprime les meilleurs vœux pour son développement rapide et pour la réalisation des nobles aspirations de son illustre créateur” (8).

Sources

- J.M. Daniel, “15 novembre 1884 : la conférence de Berlin partage l’Afrique”, Le Nouvel Economiste, 15/11/2017.

- J.J. Alcandre, « La Conférence de Berlin 15 novembre 1884 – 26 février 1885 », Allemagne d’aujourd’hui, vol. 217, no. 3, 2016, pp. 90-97, p.94.; A. Hochschild, Les fantômes du Roi Léopold II: un holocauste oublié, Paris, Belfond, epub, 2005, p. 124.

- D. Van Reybrouck, Congo: Une histoire, Arles, Actes Sud, 2012 (Lettres néerlandaises), pp. 72-74.

- D. Van Reybrouck, pp. 72-74.

- Hérodote.net, “26 février 1885, La conférence de Berlin livre le Congo au roi des Belges”, 01/01/2019.

- Académie de Paris, “La conférence de Berlin et le partage de l’Afrique”, 29/05/2019.

- T. GASTON-BRETON, “L’union minière du Haut-Katanga, creuset de l’atome”, Les Echos, 30/07/2008.

- A.Hochschild, p.125.

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Hypersexualisation, Intersectionalité

Chin Chang Chong, Cela Ne veut pas seulement dire que tu es différent, mais aussi que tu es moins bien.

Grace Ly

Daisy Singh-Greaves, 2020, NüProfile: Grace Ly speaks about Chinese identities in France, anti-Asian racism, and exploring culture through food, NüVoices, accessed 01.01.2024, https://nuvoices.com/2020/08/25/nuprofile-grace-ly-speaks-about-chinese-identities-in-france-anti-asian-racism-and-exploring-culture-through-food/

Née à Grenoble, en Isère, Grace Ly est connue en France et en Belgique notamment pour son ouvrage “Jeune fille modèle”. En effet, Grace Ly est autrice mais aussi réalisatrice, podcasteuse et engagée dans la lutte contre le racisme que subit la communauté asiatique [1].

Ses parents ont dû fuir le Cambodge dans les années 70 à cause du génocide causé par de la dictature des Khmer rouge alors qu’ils étaient encore étudiants en médecine. Ils déménagent donc en France et s’installent à Paris lorsque Grace Ly a 6 ans [2]. Elle subit des discriminations pendant tout son cursus scolaire à cause de sa soit disant “différence”. Victime d’un racisme ordinaire qui est souvent banalisé, petite, elle voulait changer qui elle était pour rentrer dans la norme, être une jeune fille blanche [3].

Elle obtient son bac en 1996 et entame des études de droit. Elle se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et une fois son master en poche, déménage en Angleterre pendant 4 ans à partir de 2004 et obtient son barreau et devient officiellement avocate en 2010 [3].

Elle s’est vite rendu compte que le métier n’était pas pour elle et qu’elle avait surtout choisi cette filière pour faire plaisir à ses parents. Après huit ans dans une entreprise de divertissement, elle décide de changer de voie et se lance dans ce qui lui correspond vraiment, l’écriture. Selon elle, c’est grâce à sa première maternité qu’elle a décidé d’être plus heureuse [4]. Elle commence la rédaction dans un blog de cuisine en 2011, “Petite banane”. Ce nom est une référence à l’histoire de tout asiatique tenu de s’intégrer dans une culture autre que la sienne. Tel que l’explique Ly, la banane représente le tiraillement entre la culture asiatique et la culture occidentale. Il s’agit d’un terme utilisé pour exprimer “jaune à l’exterieur et blanche à l’intérieur”. [2, 5]. Par la suite, elle crée avec Rokhaya Diallo – journaliste – le podcast “kiffe ta race” qui discute des thématiques du féminisme intersectionnel et du racisme. Les deux créatrices font toutes deux part de leurs expériences vécues sur le terrain. [6]. En 2018, son ouvrage “Jeune fille modèle” est publié chez les éditions Fayard. Cet ouvrage représente ce que Grace Ly a vécu en France en tant que jeune fille racisée.

A de nombreuses reprises, Ly a dénoncé le fétichisme et l’hypersexualisation des femmes asiatiques. Elle s’exprime sur les profondes conséquences d’une telle homogénéisation en pointant le bagage émotionnel (les femmes ne se sentent aimées qu’en raison de leur origine) et le sentiment de discrimination et de différenciation (par rapport aux femmes blanches qui sont tenues à un standard différent) [7].

Aujourd’hui, elle dénonce le racisme anti-asiatique qui a resurgi avec la crise sanitaire que nous vivons [8].

Sources

[1] Montanay, J-P., “ Grace ly contre les clichés sur les Asiatiques ”, disponible sur www.lexpress, publié le 18/07/2018.

[2] Belgacem, I., & Gautheron, P., “La communauté Asiatique a fini de fermer sa gueule ”, disponible sur www.streepress.com, publié 09/10/2017.

[3] Jacquel, A., “Grace Ly en lutte contre l’invisibilité des Asiatiques de France”, disponible sur https://www.bondyblog.fr/, publié le 06/06/2018

[4] Callier, C. “Grace Ly, pour que les Asiatiques de France aient enfin voix au chapitre” disponible sur https://madame.lefigaro.fr/, publié le 14/02/2019

[5] Charlotte, D., “Grace Ly, “Je ne suis pas une simple préférence sexuelle”, disponible sur www.leprescripteur.prescriptionlab.com, publié le 07/03/2019.

[6] Eveno, F., “Kiffe ta race” : le podcast fier de ses origines”, disponible sur https://www.rtbf.be, publié le 13/08/2018

[7] Pouré, C., “La Yellow Fever n’est rien d’autre qu’un fétichisme raciste”, disponible sur www.vice.com, publié le 05/08/2018

[8] Durand, C., “Grace Ly : “Je ne laisse plus rien passer” “, disponible sur https://www.marieclaire.fr/, publié le 04/03/2021

par racism-search | Juin 6, 2022 | Citations, Mini-Séries

Citation intéressante : “Je ne connais pas une actrice, quelle que soit sa couleur de peau, qui n’a pas été confrontée à des stéréotypes”

Actrice, humoriste, et productrice de cinéma, elle compte parmi celles qui brisent l’omerta sur les discriminations des femmes noires au sein du cinéma français.

Aïssa Maïga naît en 1975 à Dakar au Sénégal, et est éduquée par son père qui l’élève seul. A ses quatre ans, ils s’installent à Paris. Son père meurt alors qu’elle a 7 ans. Journaliste engagé, il avait participé à la première révolution burkinabée organisée par Thomas Sankara dans les années 1980. Elle est alors élevée à Paris par son oncle et sa tante. (1)

Malgré, ses longues années passées dans la capitale française, elle se sent encore stigmatisée en raison de ses origines. Elle a déclaré à Afrique Magazine “Je vis à Paris depuis plus de trente ans, c’est absurde d’être toujours définie par mes origines ou mon pays de naissance. Si je suis consciente que ce qui est dit est une vérité, je refuse d’être réduite à ça. Aujourd’hui, par chance, je commence à y échapper.” (2)

Elle découvre sa passion pour la comédie au collège en jouant dans une pièce organisée par une de ses professeures. À l’âge de 19 ans, elle intègre un projet artistique au Zimbabwe dans lequel elle y découvre les pièces engagées, des comédiens locaux et le théâtre d’intervention. Sa passion pour la comédie ne cesse de s’amplifier; c’est alors qu’elle décide de faire de la comédie sa vocation. Mais en France, elle est rapidement déçue de découvrir qu’elle n’a pas l’accès au répertoire de rôles classiques. En effet, lui sont constamment proposés des rôles qui renvoient aux stéréotypes coloniaux de “la femme noire” : sans papiers, infirmières, baby sitters, prostituées, femmes hypersexualisées… Jamais avocate, ni médecin.

« J’ai commencé à aller dans des castings. C’était soit mon agent qui s’en prenait plein la gueule, soit moi-même. Les gens lui disaient : “t’es conne ou quoi, on t’a demandé une comédienne de 20 ans, on t’a pas demandé une noire”. J’ai une palette de jeu aussi riche qu’une actrice blanche. Partant de là, je peux tout jouer : je ne suis pas juste une sans-papier » (3)

[a][b]

Finalement, en 2007, elle est nommée dans la catégorie des César du meilleur jeune espoir féminin, grâce à son rôle principal dans Bamako. Elle explique que 2007 est l’année où on réalise que la France a un visage multiculturel qui nécessite d’être représenté au cinéma. Mais malheureusement depuis, les choses n’ont pas tant changé. Si en effet cette nomination lui permet de se créer un réseau, et d’accéder à de nouveaux rôles, en réalité, elle est une des rares actrices noires française à avoir réussi à maintenir cette célébrité. (1)

En 2018, elle fait paraître un ouvrage intitulé Noire n’est pas mon métier, qui regroupe un collectif de seize femmes noires ou métisses témoignant de leur expérience dans le monde du 7ème art, et dénonçant les rôles restreints qui leur sont attribués. Ce manifeste est un appel à une représentation plus juste de la société française au cinéma, au théâtre, à la télévision, et dans la culture en règle générale. (4)

Lors de la cérémonie des Césars 2020, Maïga livre un discours dénonçant le manque de diversité du cinéma français. Elle déclare : “On a survécu au whitewashing, au blackface, aux tonnes de rôles de dealers, de femmes ménages à l’accent bwana, on a survécu aux rôles de terroristes, à tous les rôles de filles hypersexualisées… Et en fait, on voudrait vous dire, on ne va pas laisser le cinéma français tranquille.” (5)

Pour répondre aux réactions que suscitent son discours, qualifié “gênant” et “mal placé”, elle explique dans une interview au Huffington Post : “Le malaise se sont les chiffres qui disent que les noirs, les arabes, les asiatiques à l’écran sont surreprésentés dans les rôles à caractère négatif. Le malaise n’est pas une actrice qui vient dénoncer ça sur la scène des César” (6)

Pour changer le cinéma à la française, elle propose l’instauration de quotas, d’incitations financières, un cahier des charges très précis auprès des chaînes de télé publique. Elle incite au dialogue pour trouver des solutions en France. (7)

Elle s’engage notamment à libérer la parole sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle déclare avoir vécu l’inceste à l’âge de 15 ans par son oncle. Pour elle, cette prise de parole était nécessaire pour poursuivre ses luttes : “Je sais que je n’aurais pas pu prendre la parole de façon aussi frontale sur les questions du racisme et de discrimination si je n’avais pas d’abord effectué cette traversée-là.” (8)

Aujourd’hui, Aïssa Maïga vient de terminer son documentaire Regard Noir, diffusé le 16 mars 2021 sur Canal +. Inspiré de Noire n’est pas mon métier, elle élargit son sujet sur la question des rôles attribués aux acteurs.trices noir.e.s en posant son regard sur le continent américain. (8)

1. Rokhaya Diallo, “Bet talk – Aïssa Maïga” : interview avec Aïssa Maïga,

Bet talk, 09/10/18 https://www.youtube.com/watch?v=snHR8X7KCO4

2. Yasmin Brahim, “Aïssa Maïga”, Afrique magazine, 07/16 https://www.afriquemagazine.com/aissa-maiga

3. Aïssa Maïga – Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Aïssa_Maïga

(4) di Alexandra du Boucheron & Sandrine Etoa-Andegue, “ “Noire n’est pas mon métier” : 16 actrices signent un livre-manifeste pour une représentation plus juste au cinéma”, France Info, 03/05/2018, https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/noire-n-est-pas-mon-metier-16actrices-signent-un-livre-manifeste-pour-une-representation-plus-juste-au-cinema_2735277.html

(5)Aïssa Maïga, Discours aux César, Canal +, 28/02/2020 https://www.facebook.com/canalplus/videos/1108613199477617/

(6) “Aïssa Maïga revient sur le « malaise » de son discours aux César 2020”, Huffington Post 11/03/20 , https://www.youtube.com/watch?v=DaaM6TKW5k4

(7) interview à France Culture https://www.franceculture.fr/cinema/aissa-maiga-noire-nest-pas-son-metier

(8) Françoise-Marie Santucci, “Aïssa Maïga, “Toutes les luttes se rejoignent” ”, Marie Claire, 22/03/21, https://www.marieclaire.fr/aissa-maiga-interview-racisme-cinema-francais-inceste,1371407.asp

[a]( océ) vu que c’est une citation qui fait plus 1page 1/2 s’il faut supprimer un passage pt celui là mais sinon je trouve ça trop bien ! bravo pour votre travail 😀

[b]Voilà j’ai un petit peu raccourci. Jsp si c’est assez.

par racism-search | Mar 10, 2022 | Belgique, Colonisation, History, Mini-Séries, Personnages

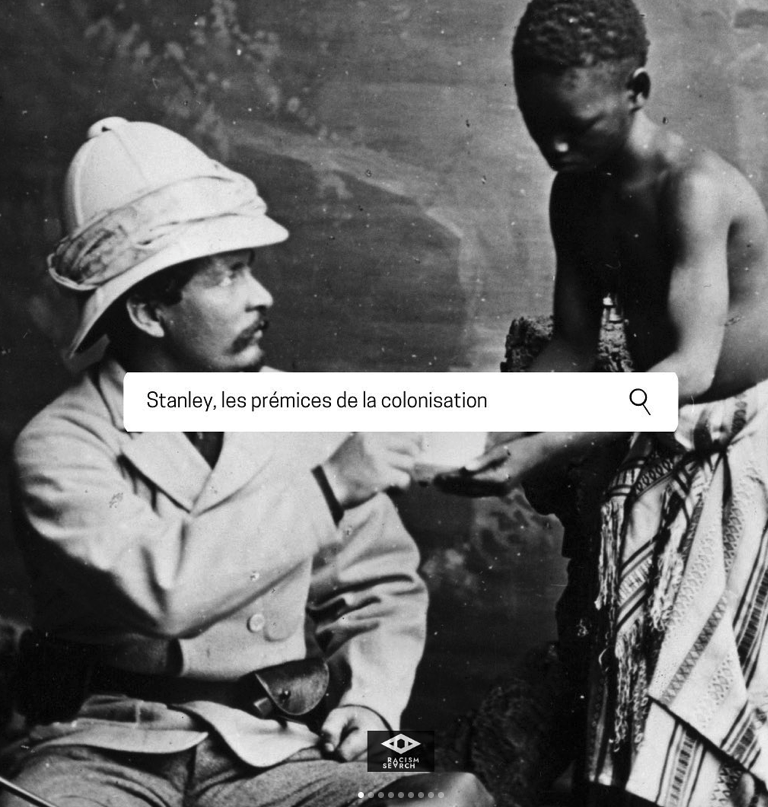

Stanley, Les Prémices de la Colonisation

POUR COMMENCER …

La colonisation du Congo commence en 1867. La prise de possession par le Roi Léopold II ne se fait qu’en 1885 (Année où il se proclame roi de l’Etat indépendant du Congo). Avant cette annexion du Congo à la Belgique, la colonisation commence sous les pas de Henry Morton Stanley. Personnage ambivalent, il est le premier européen explorateur à avoir traversé le fleuve Congo. Il pose les bases de la colonisation belge au Congo et est responsable de plusieurs crimes de masse [2].

Le journaliste et explorateur britannique, Henry Morton Stanley, a joué un rôle essentiel dans les débuts de la colonisation du Congo. Vers la moitié du XIXe siècle, les intellectuels européens s’intéressent à la cartographie d’un continent vu comme mystérieux : l’Afrique. L’explorateur mène deux voyages. Le premier en 1873 à la demande du journal le New York Herald, où il part à la recherche d’un explorateur anglais porté disparu, Mr.Livingstone (6). Cette première expérience du continent le mène à être financé par deux journaux : le Daily Telegraph et le New York Herald, afin de cartographier les grandes rivières et lacs d’Afrique équatoriale. Ses écrits suscitent un grand enthousiasme, en Europe ils seront traduit en huit langues (Danois, Suédois, Italien, Français, Portugais et Espagnol) .

LEOPOLD II

Léopold est lui aussi un fidèle lecteur des fameux périples de Stanley. Il imaginait que ce vaste territoire à peine exploré pouvait devenir un jour la colonie dont il avait toujours rêvé. Pour cela, il envoie deux délégués, le baron Jules Greindl et le général Henry Shelton Sanford, requérir ses services. Stanley refuse d’abord, espérant travailler pour l’Angleterre ou les États-Unis, mais ni l’un ni l’autre ne souhaitent s’engager étant trop préoccupés par leur crises intérieures. Il accepte finalement la proposition de Léopold II, et les deux hommes se rencontrent pour la première fois en juin 1878. Un accord est alors signé. En cinq ans, Stanley doit acquérir le Congo en créant diverses implantations dans le bas Congo (région proche de la côte Atlantique) et ensuite dans le Pool (lac Pool Malebo actuel près de Kinshasa). Il doit aussi faire reconnaître aux chefs du territoire congolais la souveraineté belge. Léopold lui fournira des financements et s’occupera de la stratégie [1].

Colonisation Et Implantations

Pour fonder ces implantations, il passe des traités avec de nombreux chefs congolais autorisant la location de leurs parcelles de terres en contrepartie de marchandises telles que du gin, des étoffes ou des couteaux notamment. Au début, ces négociations pouvaient durer des journées entières, pour aboutir à un accord plus ou moins juste. Quand les manœuvres ne fonctionnaient pas, il tuait le chef et négociait avec son successeur. Si l’opposition se fait plus générale, il n’hésite pas à recourir à la violence extrême, en faisant l’utilisation d’armes industrielles contre les villageois voire même brûler des villages entiers. Il écrira« nous avons attaqué et détruit vingt-huit grandes villes et trois ou quatre villages »Une autre de ces méthodes consistait à provoquer des guerres pour affaiblir les États et pouvoir négocier à son avantage.

En 1882, quand Léopold voit que d’autres puissances européennes comme le Portugal ou l’Allemagne se lancent dans cette même quête d’achat de parcelles, il se lasse et presse Stanley. À présent, son envoyé doit obtenir des régions entières plus rapidement. Le roi déclare “la lecture des traités conclus par Stanley avec les chefs ne me satisfait pas. Il faut y ajouter au moins un article portant qu’ils nous délèguent leur droits souverains sur le territoire (…) Il faut que dans un article ou deux ils nous accordent tout” (5). En moins de 4 ans, 400 traités furent signés, bien entendu ceux-ci étaient rédigés en anglais ou en français, des langues incompréhensibles pour les chefs. La signature de ces traités se résume pour les indigènes à dessiner une croix au bas d’une feuille pleine de symboles qui leur étaient inconnus. A chaque fois qu’un traité sera signé, un drapeau bleu foncé orné d’une étoile jaune sur le milieu flottera par dessus le village (le bleu représentant l’obscurité dans la quels ils se trouvaient et le jaune la lumière de la civisation) [1].

Il est difficile d’évaluer l’étendue des violences perpétrées par Stanley car elles n’ont pas été répertoriées précisément. En effet, il était le seul à établir la documentation pendant ses expéditions. Il avouera quand même à plusieurs reprises ses actes d’extrême violence. . De plus, de nombreuses sources l’accusent de massacres impunément sur des villages entiers [5]. En tant qu’anglais, ses objectifs sont plus marchands que nationalistes. Son but premier est de favoriser le libre-échange pour les puissances européennes, plus que de garantir la souveraineté du roi belge. Pour vanter les possibilités de la colonisation, il présente les habitants du bassin comme un nouveau marché “de 40 millions de personnes nues à vêtir avec du coton de Manchester”, ce qui est faux. Conformément à son pacte avec le roi, il “sécurise” et balise l’accès à l’intérieur des terres congolaises pour y favoriser le commerce, non sans brutalité. Il fait construire des comptoirs commerciaux pour faciliter les voyages en bateau à vapeur. Le fleuve Congo n’étant pas praticable en raison d’immenses chutes d’eau; il exploite des “porteurs” enrôlés de force pour acheminer le matériel de Boma sur la côte Atlantique à Stanley Pool, (actuel Kinshasa). Ces porteurs mourront par centaines [3].

POUR CONCLURE…

Les Congolais l’appelleront “Bula Matari”, en français : le casseur de pierres. Cela rappelle l’usage de la dynamite qu’il utilisait et sa brutalité envers la population locale. Ce nom lui viendrait aussi du chemin de fer qu’il avait fait construire pour remplacer les trajets qui étaient jusque-là effectués par des porteurs. Cette construction se révélera extrêmement meurtrière. Certains estiment le nombre de morts à un par traverse (pièce de bois placée en travers de la voie pour maintenir l’écartement des rails) [4].

Stanley n’était pas un exécutant fiable pour Léopold II. Il décide alors de ne pas renouveler son contrat avec ce dernier qui s’attendait pourtant à être nommé gouverneur du nouvel État indépendant du Congo en 1885. Ce sera un autre anglais, Francis de Winton qui sera nommé à sa place.(6)

Les excès de violence de Stanley et de ses hommes de main marqueront durablement la région. Un héritage sanglant qui marquera la nouvelle colonie au fer rouge.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Congo, une histoire – David Van Reybrouck

[2] Les fantômes du roi Léopold – Adam Hochschild

[3] https://comptoir.org/2014/10/08/le-congo-belge-de-leopold-ii-les-origines-du-massacre/

[4] https://curieuseshistoires-belgique.be/henry-morton-stanley-le-conquistador-deprave/

[5] https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-11-11-bk-5978-story.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley

[6] Henry Morton Stanley, cinq années au Congo, 1000 879 984. Voyage, exploration, fondation de l’État libre du Congo, Bruxelles, Institut national de géographie, 1885

[7] Building Congo, Writing Empire: The Literary Labours of Henry Morton Stanley

par racism-search | Juin 6, 2020 | Citations, Intersectionalité, Mini-Séries

“ When feminism does not explicitly oppose racism, and when antiracism does not incorporate opposition to patriarchy, race and gender politics often end up being antagonistic to each other and both interests lose ”

Traduction : Lorsque le féminisme ne s’oppose pas explicitement au racisme, et lorsque l’antiracisme n’intègre pas l’opposition au patriarcat, les politiques de race et de genre finissent souvent par être antagonistes l’une de l’autre et les deux intérêts perdent

Kimberlé Crenshaw

The Ethics Centre, « Big Thinker: Kimberlé Crenshaw », The Ethics Centre, disponible 19 octobre 2022, https://ethics.org.au/big-thinker-kimberle-crenshaw/

- 1989: Elle crée le concept d’intersectionnalité et la théorie critique de la race (Critical race theory).

Elle définit l’intersectionnalité dans « Demarginalizing the intersection of Race and Sex ». Elle critique les lois anti-discriminations des USA qui ne couvrent que le sexisme ou le racisme. Selon son analyse, les femmes noires subissent dans le monde professionnel une double discrimination — raciale et sexiste — qui est souvent non reconnue par les tribunaux (2).

Selon Kimberle Crenshaw, la théorie critique de la race vise le fait que la loi et les institutions juridiques sont racistes. De même que la race est un concept socialement construit utilisé par les blancs pour promouvoir leurs intérêts économiques et politiques aux dépens des personnes racisées (ceci s’appelle le racisme scientifique).[a][b] En bref, l’inégalité raciale provient des différences sociales, économiques et juridiques que les blancs ont créées pour maintenir leurs intérêts sur le marché du travail et dans la politique, ce qui donne lieu à la pauvreté et à la criminalité (3).

- 1996 : elle co-fonde le think tank African American Policy Forum qui soutient la recherche sur les violences perpétrées contre les femmes racisées aux USA. Le but est de faire bouger les questions de justice ethnique et genrée (4).

- 2001 : Conférence des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Elle rédige le document de référence sur la discrimination raciale et sexuelle pour la Conférence mondiale (5).

- 2014 : elle créée la campagne #SayHerName sur Twitter. Ces tweets rassemblent des témoignages de violences policières contre des femmes. Ce mouvement se considère comme faisant partie du mouvement Black Lives Matter (6).

- 2015: African American Policy Forum poursuit ses actions avec #BlackGirlsMatter : Pushed Out, Overpoliced, Underprotected. La campagne indique une série de recommandations aux politiques sociales des USA pour que les besoins spécifiques des petites filles noires soient pris en considération.

La même année le magazine féministe américain Ms. Magazine la nomme la « féministe la plus inspirante » (7).

Sources

(1) Bertille G., « Kimberlé Crenshaw : la mère de l’intersectionnalité », Feminists in the City, disponible sur https://www.feministsinthecity.com/blog/kimberle-crenshaw-intersectionnalite, 24 septembre 2019.; Laugier S., « Kimberlé Crenshaw, la juriste qui a inventé "l’intersectionnalité" », BiblioOBS, disponible sur https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20190109.OBS8245/kimberle-crenshaw-la-juriste-qui-a-invente-l-intersectionnalite.html, 09 janvier 2019.

(2) Janssen B., “ Intersectionnalité : de la théorie à la pratique”, disponible sur www.cepag.be, novembre 2017, pp. 2-3.

(3) Curry T., "Critical race theory", Encyclopedia Britannica, disponible sur https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory, 28 Mai 2020.

(4) Bertille G. & Laugier S.

(5) « Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée », disponible sur https://www.un.org/french/WCAR/, 2001.

(6) Blanchard D. et Mehta J., “Say Her Name: How The Fight For Racial Justice Can Be More Inclusive Of Black Women”, NPR, disponible sur npr.org/sections/live-updates-protests-for-racial-justice/2020/07/07/888498009/say-her-name-how-the-fight-for-racial-justice-can-be-more-inclusive-of-black-wom?t=1614688821873, Juillet 2020.

(7) Bertille G.

[a]Source après ce statement, plusieurs seraient idéales étant donné que c'est une assomption forte, et beaucoup risquent de se sentir attaqués par cette phrase

[b]ça s'appelle le "scientific racism" et ça remonte au 19e siècle... Que les fragiles se pointent, je les attends !

![]()

Pour décider des frontières du nouvel Etat, une carte de l’Afrique dans laquelle Stanley avait rapidement tracé au crayon les frontières du Congo sans suivre de logique particulière. Pourtant cette carte fut acceptée par Bismarck (4).

Les revendications de Léopold II sont évoquées le 23 février 1885, à la fin de la conférence. Cependant, le tracé des frontières du futur Etat Indépendant du Congo (EIC) ne figure pas dans l’Acte Général. Léopold II réussit donc à se constituer un territoire immense situé au cœur de l’Afrique. L’AIC devient l’État Indépendant du Congo et Léopold II en devient le «roi-souverain». Le nom du pays est équivoque. En effet, l’État n’est pas gouverné par un chef d’État autochtone, mais par un souverain étranger qui le considère comme sa propriété privée. En rupture avec l’ordre habituel des choses, l’EIC se dote d’un gouvernement, seulement après avoir été reconnu comme un État. Léopold II envoie alors ses mercenaires qui installent un régime militaire(6).

En outre, le grand gagnant de la conférence est l’homme qui pourtant en était absent : le roi Léopold II. Il obtient le port maritime de Matadi, sur la partie inférieure du fleuve, et les terres dont il avait besoin pour construire une voie ferrée à Stanley Pool en contournant les rapides.